英文名称 :primary vesicoureteral reflux

引起VUR的原因极多,有先天性的,也有后天获得的,都与膀胱输尿管连接处的解剖生理异常有关。

1.先天性的原因

(1)三角区薄弱(原发性反流)

这是最常见的反流原因,多见于幼女,男孩偶见。成人中多见于妇女,可能也与先天性缺陷有关。如三角区的一侧薄弱则仅该侧壁间段输尿管闭合压力有减弱,而广泛的三角区薄弱则引起双侧反流。

膀胱三角区薄弱被认为与来自中肾管的输尿管芽的发育有关。输尿管肌层的发育开始于头部,再逐渐推向尾部。因此如有一段缺乏肌肉,常发生在尾部的最低处。此外,如来自中肾管的输尿管太接近尿生殖窦,则在胚胎发育的较早时期,在尚未获取足够的间叶组织之前即与尿生殖窦连接,这些间叶组织后来演变成为三角区及输尿管下段的肌肉。这种胚胎学上的假设可以说明有反流的输尿管的各种表现,如肌肉的薄弱处于膀胱底部较外侧的部位,输尿管的黏膜下节段很短,输尿管口外形如裂隙状(严重者呈高尔夫球穴状)。也可说明为何在双侧输尿管畸形中如只有一根输尿管有反流,常发生在上边的一根(因上边一根较接近尿生殖窦)。这种反流及其引起的尿路感染在10岁以后常有所减少,这是由于在青春期这些结构可以发生改变,反流的程度减轻,尿路感染比较容易被控制。

(2)输尿管异常

1)完全的重复输尿管

在重复输尿管畸形中两根输尿管经过一个共同的鞘通过膀胱壁,肾上极的输尿管常开口在膀胱底部的下方,而下极的开口则在其上。引流肾上极的输尿管壁间段长度正常,而引流肾下极的输尿管壁间段较正常为短,因此这根输尿管常发生反流。随着病情的进展,输尿管的壁间段逐渐扩张,导致输尿管的通道扩大,其后壁的逼尿肌承担的压力也因扩张而被减弱,引起另一根输尿管的反流。在双输尿管中表现有反流的一根输尿管在解剖上常呈现节段性的平滑肌缺陷,说明这根输尿管的反流与平滑肌的薄弱有关。

2)异位的输尿管口

当输尿管开口于三角区下部的膀胱颈或后尿道时,常发生反流。这种反流不仅是由于输尿管壁间段的长度不足,还有壁间段输尿管缺乏平滑肌的因素。

3)输尿管囊肿

引起的反流有两种情况:其一是单根输尿管囊肿,很少发生反流而表现为上尿路梗阻。随着囊肿的增大,导致输尿管在膀胱壁的通道扩大,使输尿管壁间段在膀胱内的长度缩短。因此,在囊肿切除后,由于输尿管开口闭合力差,即可导致反流。第二种情况是发生在双输尿管的患者,其中一根输尿管有囊肿,且通常发生在引流肾上极开口于膀胱低位的那根输尿管。一方面由于引流肾下极开口于膀胱高位的输尿管壁间段较短,加上囊肿近端的输尿管积水引起通道的扩大,就进一步缩短了它的壁间段长度,有利于反流的发生。当囊肿切除后,甚至可使两根输尿管都发生反流。

2.膀胱小梁增加

严重的膀胱小梁增加偶可伴反流,病因包括痉挛性神经源性膀胱和严重的膀胱出口处梗阻。膀胱出口的梗阻可为前列腺肥大、尿道狭窄、后尿道瓣膜等。这些梗阻性病变常伴有三角区肌肉的肥厚,从而增强了三角区肌肉对输尿管的牵拉力量,因此防止了连接处闭锁不全的发生。但在少数病例,这两种病因所造成的长期梗阻使三角区肌肉薄弱,憩室的形成与小梁的增生而纤维化以致丧失了弹性,降低了对输尿管壁间段的支撑力并缩短了输尿管通道,因此反流就容易发生。另外,膀胱黏膜可以在输尿管上方从其通道内向膀胱外突出形成憩室,这样使通道扩大,并缩短了输尿管的壁间段,因而诱发了反流。

3.膀胱炎症

输尿管膀胱连接处的闭锁不全可有不同的程度。程度很轻者当尿液无菌时不发生反流,但在膀胱有炎症时闭锁功能可受到损害,并因排尿压力的增高而导致反流及继发性肾盂肾炎。在尿路感染控制之后,膀胱造影则显示无反流。一般认为完全正常的连接处即使在膀胱发生炎症时也不会引起闭锁不全。妊娠期肾盂肾炎常伴有VUR。这些妇女中很多在儿童时期有尿路感染病史,提示连接处的功能先天性闭锁不全,但程度较轻。经过青春期的发育,功能已能代偿,但在妊娠期可能由于内分泌的作用促使三角区更加松弛,因而再次出现反流。一般在分娩后,反流即告消失。

4.医源性原因

某些手术能造成暂时性或永久性输尿管反流。

(1)前列腺摘除术

前列腺摘除术不论采用何种方法,均将三角区的浅肌层切断,致输尿管口向上收缩,使壁间段输尿管松弛,发生暂时性的反流。一般在2~3周后三角区重新被固定,反流随之消失。在前列腺肥大、长期梗阻的患者,由于三角区已呈肥厚,术后可代偿三角区浅肌层切断的后果而不发生反流。

(2)膀胱颈部后唇的楔形切除术

由于在膀胱颈部的三角区肌肉被切断诱发反流,如在经耻骨上或耻骨后前列腺摘除中,同时行膀胱颈部后唇的楔形切除,当因梗阻造成的三角区肥厚尚不足以代偿三角区浅肌层的切断,随后会发生反流,有时可在拔除导尿管后发生急性肾盂肾炎。

(3)输尿管口切开术

如果在膀胱内输尿管的顶部行顺纵轴方向的切开,不一定会产生反流,因为三角区肌肉并未被切断。但如在膀胱肿瘤手术时输尿管口被广泛切开,则常会引起反流。

(4)输尿管囊肿的切除

一般仅在输尿管囊肿较大,压迫输尿管壁间段的通道时才发生反流。

5.膀胱挛缩

结核性膀胱炎、放射性膀胱炎、间质性膀胱炎等均可使膀胱挛缩,这些容量极度缩小的膀胱均能引起输尿管反流。

输尿管膀胱连接处的闭锁不全是一种反常的情况。反流有时在常规的膀胱尿道造影中被遗漏,往往在一种检查中未显示而在另一种检查中却表现出来。VUR的发病率在有尿路感染的儿童中占50%,但在有菌尿的成人中仅占8%。反流在有尿路感染的儿童中的发病率随着年龄的增长而逐步降低,在12岁以下的患者中占50%,12~20岁占20%,20岁以上仅占8%。在女孩以肾盂肾炎为多见,而在成年女性常仅表现为膀胱炎。

连接处闭锁不全的程度较轻者仅在膀胱炎急性发作时出现反流。膀胱造影都在感染控制后进行,因此这类患者的反流发病率就显得极低。在静脉尿路造影中有明显的慢性肾盂肾炎的典型表现者则有85%患者被证实有反流。在完全的双输尿管患者中,56%显示有反流。

正常人尿液可通过输尿管膀胱连接处从输尿管进入膀胱,不能自膀胱反流到输尿管,特别是当排尿期膀胱内压升高的情况下。这种抗反流作用是一种十分重要的正常生理功能,一则可保护肾不会经常受到尿液反流的冲击,另外当膀胱尿液感染时也不会因反流而扩散到肾。

由于输尿管膀胱连接处的解剖生理特点使其具有抗反流的功能。输尿管膀胱连接处有由中胚层发育来的输尿管、三角区的浅肌层、输尿管鞘(Waldeyer鞘)和三角区深肌层(图1),还有从内胚层衍化而来并且由膀胱逼尿肌肌束构成的三层输尿管壁间段的通道。

1.输尿管与三角区的浅肌层

尿液从肾盏经肾盂流入输尿管,主要依靠这些结构中的平滑肌和输尿管中的螺旋形肌纤维所产生的蠕动,使尿液得以向下传递。螺旋形的纤维到达膀胱壁水平处就变为纵行方向。此段斜行通过膀胱壁的输尿管称之为输尿管的壁间段(长约1.3cm)。输尿管壁间段由纵行肌纤维构成,没有蠕动。接近管口的输尿管平滑肌纤维的顶部纤维向背侧转移,与膀胱底部纤维合并后向下展开与来自对侧输尿管的纤维相汇合,再向下延伸形成膀胱三角浅肌层。此层肌肉经过膀胱颈部最后终止于男性的精阜或女性的尿道外口。所以在输尿管开口上方是一个管状结构而下方成为平面结构。

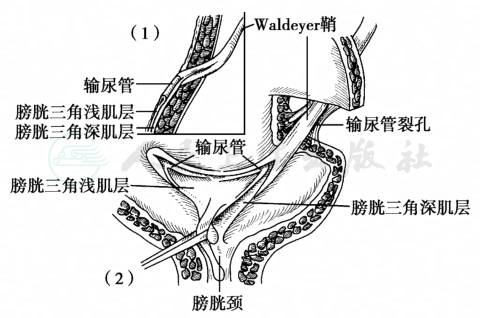

图1 正常的输尿管膀胱连接处,Waldeyer鞘

(1)输尿管膀胱连接处的侧面图,Waldeyer鞘包裹着近膀胱段输尿管,并向下延续成为膀胱三角区深肌层,最后终止于膀胱颈部。输尿管肌层向下延续成膀胱三角区浅肌层,最后在男性终止于精阜,在女性终止于尿道外口;(2)Waldeyer鞘在输尿管裂孔处被少许逼尿肌纤维所连接。在输尿管口以下这层肌肉鞘变成膀胱三角区深肌层。输尿管肌层向下成为膀胱三角区浅肌层

2.输尿管鞘(Waldeyer鞘)和三角区深肌层

在膀胱之上2~3cm处开始有一层纵行的平滑肌纤维包围着输尿管,并通过膀胱壁与少许逼尿肌纤维相连接,此即Waldeyer鞘。该鞘进入膀胱腔后其顶部纤维向下转移到底部,再与对侧鞘的纤维相汇合,并展开形成三角区深肌层,最后终止于膀胱颈部。

以上两层来自中胚层的平滑肌,均受交感神经支配。

3.膀胱底部逼尿肌来自内胚层

膀胱逼尿肌肌束交织成网状,向膀胱颈部汇集并逐渐分成三层:①内层纵肌:在黏膜下向下延续到女性的尿道外口,男性的前列腺部、尿道的终末部;②中层环肌:此层在前面最薄,终止于膀胱颈部;③外层纵肌:这些肌纤维成螺旋环形,在女性向下包围尿道,在男性与前列腺周围组织合并。这三层肌肉交织形成尿道内括约肌。膀胱逼尿肌受副交感神经支配。

正常膀胱为什么在排尿时不会发生输尿管反流,长期以来有各种不同的学说。Bell早在1812年就提出,排尿时,由于三角区的收缩,对输尿管形成一个有力的牵引,使之防止尿液反流。Wesson等更认为三角区的收缩既拉紧了膀胱壁间段输尿管使之闭锁,又协助张开了膀胱颈部使尿液顺利地从尿道排出。这个解释过去虽然有不少学者表示怀疑,但Tanagh等在1965年用一系列的动物实验所证实。

在无反流的狗的实验中证实了下列几点:

1.切断三角区可引起反流,在输尿管开口下方3mm处切断三角区的肌纤维,可使该侧输尿管向上和向外侧移位,造成膀胱内输尿管缩短,就可证实发生反流。而当这个切口愈合之后反流即消失。

2.单侧腰交感神经切断后,同侧膀胱三角区发生麻痹,张力消失造成该侧输尿管开口向外侧上方移位,随即产生反流。

3.电刺激三角区时,输尿管开口随着三角区肌纤维的收缩而向下移动,这样膀胱内输尿管被拉长。这种刺激引起尿流在输尿管膀胱连接处的阻力明显增加,尿液停止自输尿管口流出。静脉注射肾上腺素也可引起上述类似的反应,但当三角区被切开后再在三角区作电刺激或用肾上腺素则不能增加输尿管的闭锁能力。

4.在缓慢充盈膀胱的过程中,膀胱内压升高不多,但膀胱壁间段输尿管内压却不断上升,且在膀胱内压当排尿时直线上升之前上升更加快速,并在逼尿肌停止收缩之后再持续20秒钟。这说明输尿管膀胱连接处的生理功能不取决于逼尿肌的活动,而主要由三角区的张力所控制。所以在排尿前的即刻,三角区的强烈收缩使膀胱颈部呈漏斗状张开,同时紧紧地牵拉壁间段输尿管使之关闭,因此在排尿期输尿管内尿液就停止流出。

从以上实验可得出如下结论,即正常的膀胱三角区的张力是防止VUR的主要因素。应用电流或药物刺激排尿都能引起壁间段输尿管闭锁和压力增加,从而提高尿液从输尿管流入膀胱的阻力。相反,切开或麻痹膀胱三角会引起反流。对原发性反流患者行三角区活检,显示其平滑肌组织在发育上有明显缺陷。用电流刺激其三角区仅能引起三角区的微弱收缩。因此可见反流的常见原因,特别在儿童,是膀胱三角区肌肉的先天性薄弱。

VUR的诊断与鉴别诊断,除病史和体检外,尚需行一系列检查。

1.病史

(1)女性特别是幼儿,有反复尿路感染病史者。

(2)有排尿困难、尿流缓慢等下尿路梗阻症状伴有肾盂肾炎病史者。

(3)慢性肾衰竭及肾性高血压的患者,特别是有慢性尿路感染史者。

2.体格检查

(1)肾区压痛:常在急性肾盂肾炎发作时出现,但没有这种体征也不能除外慢性肾感染。

(2)膀胱膨胀:下尿路梗阻患者通过耻骨上区叩诊有时可发现膨胀的膀胱。

(3)神经系统检查:常可发现有阳性神经系统体征。

3.实验室检查

(1)尿液检查:女性大多有细菌尿与脓尿,男性尿液检查正常者稍多见。

(2)肾功能试验:酚磺酞试验结果较为灵敏,即使肾功能在正常范围,其分泌曲线亦较平坦,缺乏高峰,因开始半小时分泌的酚磺酞一部分可反流入肾盂。有严重双侧反流者总的酚磺酞分泌可显著下降。在有显著反流及肾盂积水的患者血清肌酐仍可保持正常,只有当肾功能有较严重损害时才升高。因此在反流患者酚磺酞试验是一种较好的筛选试验。

4.残余尿测定

如排尿后立即插导尿管发现仍有尿液,则可能不是残余尿而是反流的尿液重新回入膀胱。因此必须行进一步检查,明确病情。

5.X线检查

(1)尿路X线片

如显示脊椎裂、脊膜膨出或骶骨不发育,提示有神经源性膀胱并发反流的可能。静脉尿路造影:即使有反流存在,静脉尿路造影仍可显示正常;但如出现下列一些线索,需进一步追查反流是否存在:①输尿管下段持续呈扩张状态;②输尿管的全长被显示;③输尿管出现节段性扩张;④肾盂输尿管积水伴输尿管下端狭窄;⑤显示已痊愈的肾盂肾炎的改变:肾盏杵状膨大、漏斗部狭窄或皮质变薄。在双输尿管畸形病例中,当肾下极或上极显示肾盂积水或肾盂肾炎引起的瘢痕时,提示引流该极的输尿管有反流的可能。

(2)膀胱造影

包括单纯性或延迟性膀胱造影,排尿期膀胱尿道造影或电视录像等。排尿期录像还可显示有无膀胱颈部梗阻或后尿道瓣膜等病变。

6.放射性核素

检查用99mTc加入无菌盐水后注入膀胱,用γ相机摄影可显示有无反流。

7.膀胱镜检查

用每100ml内含5ml靛胭脂的无菌水充盈膀胱(一般200~300ml)。令患者自行排尿。插入膀胱镜,用无菌水充分灌洗膀胱后,观察输尿管口有无蓝色液体流出。如反流只在排尿时发生,则其闭锁不全的程度比反流发生于较低的膀胱内压者为轻。输尿管口如呈马蹄形或高尔夫球穴形,一般表示其功能有闭锁不全。闭锁不全的程度越重则管口向上向外侧移位越显著。

8.尿道口径测定

在有下尿路梗阻的女性患者应用尿道探子探查有无狭窄。在幼女远端尿道狭窄是引起尿路感染及反流的常见病因。将尿道的环状狭窄消除后可降低排尿期膀胱内压而使反流缓解。在成年女性这种情况较少见。

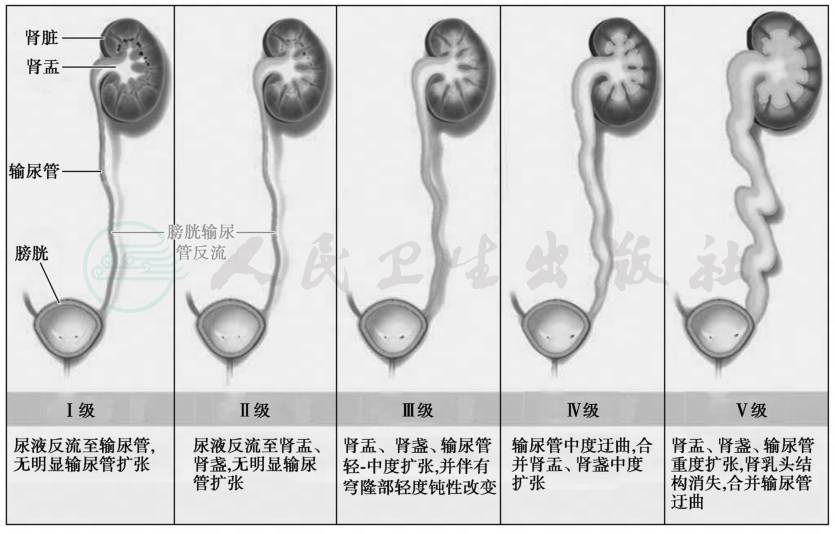

9.输尿管反流的分级(图2)

图2 输尿管反流的分级

Ⅰ级:尿液反流入无扩张的输尿管。

Ⅱ级:尿液反流入肾盂和肾盏,但无扩张。

Ⅲ级:输尿管、肾盂和肾盏轻、中度扩张,穹隆部稍变钝。

Ⅳ级:中度输尿管扭曲伴肾盂、肾盏明显扩张。

Ⅴ级:输尿管、肾盂、肾盏的巨大扩张,肾乳头消失,输尿管迂曲。