英文名称 :nephroblastoma

肾母细胞瘤(nephroblastoma)是小儿泌尿系统中最常见的恶性肿瘤,约占小儿恶性实体肿瘤的8%。大多发生于10岁以下,最多见于3岁以下的儿童,3岁以后发病率显著降低,5岁以后少见,成人中罕见,约有3%发生在成人,被称为成人肾母细胞瘤。肾母细胞瘤的发病原因尚不明了,有一定的家族性发生倾向,发生率为1%~2%。也有人认为有遗传性,一家几个孩子可先后生长本瘤。男女发病率大致相同。双侧患者占3%~10%。1814年Rance首先报告此病,1899年德国医师Max Wilms对该病的特性作了较详细的叙述,故习惯上又将肾母细胞瘤称为Wilms瘤。罕见肾外肾母细胞瘤,可在后腹膜或腹股沟区发现,其他部位还包括后纵隔、盆腔后部及骶尾部。

肾母细胞瘤的组织成分与肿瘤的预后关系密切。根据病理组织分型与预后的关系,美国国家Wilms瘤研究合作组(National Wilms Tumor Study,NWTS)经过一系列研究,逐渐加深对其认识,将肾母细胞瘤分为两大类:

1.不良组织类型

包括间变型、肾透明细胞肉瘤和肾恶性横纹肌样瘤。此类型虽然只占肾母细胞瘤的10%,却占肾母细胞瘤死亡病例的10%。近年多数学者认为肾透明细胞肉瘤与肾恶性横纹肌样瘤不是来自后肾胚基,不属于肾母细胞瘤范畴。间变的标准是:①间变细胞核的直径至少大于非间变同类瘤细胞核的三倍以上,细胞核染色质明显增多;②有核多极分裂象,每个分裂极染色体长度都长于正常有丝分裂中期的长度。间变按其范围分为局灶性间变和弥漫性间变。

2.良性组织类型

任何婴儿期肾肿瘤,具有高级分化,均可归类于良好组织类型,本类型预后较好。主要包括上皮型、胚基型和混合型以及囊性部分分化性肾母细胞瘤和胎儿横纹肌型肾母细胞瘤。肿瘤组织中上皮、间质或胚基组织成分占组织成分65%以上,即分别定为上皮型、间叶型和胚基型;如果三种成分均未达到65%,则为混合型。

临床病理分期与掌握病情、制订治疗方案及估计预后均有密切关系,至为重要。下面是NWTS对肾母细胞瘤的分期标准:

Ⅰ期:完整切除的肾内肿瘤,肾被膜未受侵。术前或术中无瘤组织外溢,切除边缘无肿瘤残存。

Ⅱ期:肿瘤已扩散到肾周组织,但能完整切除;肾外血管内有瘤栓或被肿瘤浸润;曾行活体组织检查;或有局部肿瘤溢出,但限于腰部。

Ⅲ期:腹部有非血源性肿瘤残存;肾门或主动脉旁淋巴结受侵;腹腔内有广泛肿瘤污染;腹膜有肿瘤种植;肉眼或镜下切除边缘有肿瘤残存或肿瘤未能完全切除。

Ⅳ期:血源性转移至肺、肝、骨、脑等脏器。

Ⅴ期:双侧肾母细胞瘤。

肿瘤起源于未分化后肾胚基,肾母细胞瘤可发生于肾实质的任何部位,与正常组织边界清晰,有纤维性假包膜。肿瘤剖面呈鱼肉样膨出,灰白色,常有出血及梗死,偶形成巨大囊性肿瘤,囊壁不规则。肿瘤破坏并压迫正常组织,使肾盂、肾盏变形,少见的情况是肿瘤侵入肾盂,并向输尿管发展,可引起血尿及梗阻。肿瘤钙化呈蛋壳样位于肿瘤边缘,与神经母细胞瘤的分散钙化点不同。肿瘤突破肾被膜后,可广泛地浸润周围器官及组织。

显微镜下可见肿瘤由胚基、间质及上皮三种成分构成。胚基成分为排列紧密的较小的幼稚细胞,其核呈卵圆形、核仁不明显,胞质中等量,核分裂象常见,对周围组织有侵袭性。上皮成分形成发育不全的肾小球、肾小管、乳头等肾上皮组织。间质成分多为幼稚间叶组织,包括原始细胞及不同量的横纹肌、平滑肌、成熟结缔组织、黏液组织、脂肪及软骨等成分。肿瘤经淋巴转移至肾蒂及主动脉旁淋巴结,亦可沿肾静脉伸入下腔静脉,甚至右心房。血行转移可播散至全身各部位,而以肺转移最常见,其次为肝,也可转移至脑。

1.B超

超声可检出肿物是否来自肾,了解肿物的部位、性质、大小以及相关脏器的关系。彩色多普勒超声还可检出肾静脉和下腔静脉有无癌栓。另外,肾母细胞瘤内常有出血、坏死,肿块常不均质,囊壁比较厚,此时超声可以轻易地将其与肾囊肿鉴别开来。

2.泌尿系统X线片和静脉尿路造影

泌尿系统X线片可以见到患侧肾肿瘤的软组织影,偶可发现肿物边缘部分散在或线状钙化。静脉肾盂造影可见肾影增大,肾盂、肾盏受压而变形、伸长、移位。部分病例患侧肾完全不显影。静脉尿路造影同时还可了解对侧肾情况。

3.CT

可以明确肿瘤的大小、性质以及与周围脏器的相邻关系。CT同时对下腔静脉有无瘤栓也能明确。

4.逆行肾盂造影

仅在诊断不明,而静脉尿路造影患肾不明显时采用。

5.MRI

在对肾母细胞瘤的诊断上优于CT,因为MRI除了像CT一样可明确诊断肿瘤大小、性质以及与周围脏器的相邻关系外,由于MRI有冠状面、额状面和矢状面多种层面的影像,可以轻易地界定肿瘤与肾、肾上腺以及下腔静脉的关系,容易确定肿瘤的来源,使肾母细胞瘤与肾上腺部位的神经母细胞瘤得以鉴别。MRI还可以清晰地显示下腔静脉内的瘤栓,尤其是MRI的额状面图像,可以清晰地显示瘤栓的范围。

6.骨扫描

多在怀疑肿瘤骨转移时进行,可确定全身骨骼转移灶的位置,以便与神经母细胞瘤鉴别。

肾母细胞瘤是小儿恶性实体瘤中应用综合治疗(包括手术、化疗及必要时加放射治疗)最早和效果最好的。化疗对提高肾母细胞瘤的存活率发挥了巨大作用。

1.手术治疗

仍是肾母细胞瘤最主要的治疗方法,手术能否完全切除肿瘤,对术后患者的化疗效果和预后,有着重要的影响。

手术时宜采用上腹部横切口,自患侧第12肋尖部切至对侧腹直肌边缘,此种切口暴露基本足够,目前已很少有肿瘤需行胸腹联合切口,以求得足够的暴露。手术中首先应进行腹腔探查,先应探查肝有无转移,然后是查看主动脉和肾门周围有无肿大的淋巴结。如发现可疑肿瘤转移,则可切取淋巴结活检。

触诊探查对侧肾,尽管各种影像学检查可以基本除外双侧肿瘤的可能性,术中仍需仔细探查,可疑有肿瘤病变时应取活检。然后再探查患侧肿瘤大小、侵犯范围、肿瘤活动度和与周围脏器的关系。

依据肿瘤手术的基本原则,首先处理肾蒂的肾动脉和肾静脉,以防止手术过程中血缘性肿瘤转移的可能性。但在实际手术操作过程中,因肿瘤多比较巨大,仍存在一定的困难。此时可先切开后腹膜、游离患肾,然后再暴露肾门,处理肾蒂,注意避免首先结扎肾静脉,导致血液回流受阻,肿瘤胀大,容易发生肿瘤破裂。如肾静脉内有瘤栓,需取出瘤栓,再结扎肾蒂,然后完整切除瘤肾。操作应轻柔以免肿瘤破溃,如破溃,局部复发机会将增加一倍。目前认为淋巴结清扫并不能改善预后,只应切取淋巴结活检以确定肿瘤分期。如肿瘤向周围浸润固定,已无法完全切除,则应在肿瘤残余组织附近留置银夹,作为放疗的标记。待3~6个月后再次行手术探查予以切除。

2.术前综合治疗

近年来治疗上的重要进展是联合化疗,显著提高了肾母细胞瘤患者的存活率。必要的术前化疗是很重要的治疗手段。肿瘤过大、估计不易切除时,应用化疗和放疗,待肿瘤缩小、包膜增厚后,再行手术,可以减少手术中肿瘤破溃扩散的危险,提高完整切除率。

(1)术前化疗:

肿瘤较大,估计手术切除有一定难度的患者,可给予VCR+ACTD化疗6~12周,VCR剂量为1~2mg/m2体表面积,每周一次,不宜超过10周。ACTD进行1~2个疗程,中间间隔6周,每个疗程每天15μg/kg,连续用5天。每天的剂量不得超过400μg。

(2)术前放疗:

术前放疗主要用于化疗效果不明显的病例,可在6~8天内给予800~1200Gy的照射,并在照射后2周内行肿瘤切除术。亦有人认为术前化疗不宜进行,一是诊断尚未明确,容易造成错误治疗;另一方面,术前放疗可能影响活检病理组织类型分析,造成组织中间变型检出率降低,掩盖正确的组织分型,影响术后化疗方案的确定。

3.术后综合治疗

(1)术后化疗:

术后化疗是近年来肾母细胞瘤患者存活率提高的主要原因。NSWT的一系列研究使术后化疗的效果提高,副作用受到控制,避免了不必要的化疗并发症。NWTS于1995年提出,认为小于2岁的Ⅰ期肿瘤患儿术后可不需要任何化疗,而对预后较差的组织类型患者提出强化治疗的方案(表87-4~表87-7)。

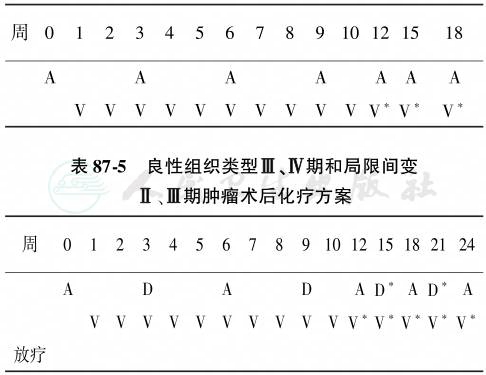

表87-4 良性组织类型Ⅰ、Ⅱ期和间变型Ⅰ期肿瘤术后化疗方案

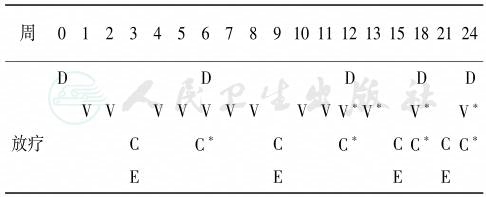

表87-6 弥漫型间变Ⅱ~Ⅳ期肿瘤和透明细胞肉瘤Ⅰ~Ⅳ期术后化疗方案

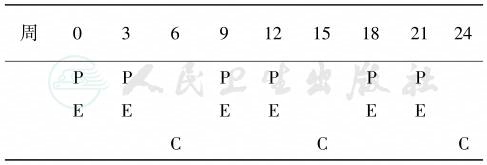

表87-7 恶性横纹肌样瘤Ⅰ~Ⅳ期术后化疗方案

注:A:放线菌素D 用法:45mg/kg,IV;V:长春新碱 用法:0.05mg/kg,IV;V*:长春新碱 用法:0.067mg/kg,IV;D:多柔比星用法:1.5mg/kg,IV;D*:多柔比星 用法:1.0mg/kg,IV;C:环磷酰胺 用法:14.7mg/(kg·d)×5,IV;C*:环磷酰胺 用法:14.7mg/(kg·d)×3,IV;E:依托泊苷 用法:3.3mg/(kg·d)×3,IV;P:卡铂用法:16.7mg/(kg·d)×2,IV

(2)术后放疗:

良性组织类型Ⅰ、Ⅱ期和间变型Ⅰ期术后放疗对预后无明显影响,不需要进行。放疗目前主要用于良性组织类型Ⅲ、Ⅳ期及间变型Ⅱ~Ⅳ期。术后48小时与术后10日开始放疗,疗效相同,但若晚于10日,局部肿瘤复发机会明显增多。早期放疗并不影响伤口的愈合。术后放疗的剂量为手术野照射2000Gy,有全腹播散的病例可行全腹照射。如局部有肿瘤残留,可以追加照射500~1000Gy。1岁以内的患儿可仅照射1000Gy,以避免影响发育。

双侧肾母细胞瘤占肾母细胞瘤病例的4.4%~9%,以往的治疗方法是双侧单纯肿瘤切除或切除一侧大的瘤肾,对侧行活体检查或肿瘤切除。目前,随着化疗的进步,手术治疗应以保留肾组织为原则。手术首先进行双侧探查,并行肿瘤活检。仅在可以保留肾组织超过2/3时,才行肿瘤切除活检术。根据肿瘤活检结果,以分期最高的肿瘤组织类型确定化疗方案。经过6周到6个月的化疗,然后进行第二次手术探查,术中如部分肾切除即能去除肿瘤,则行肾部分切除术;否则,便再次关腹,术后继续化疗和放疗。6个月之内,行第三次手术探查,本次在保留肾组织的同时,应尽可能进行彻底的切除。

双侧肾母细胞瘤对化疗的敏感性与单侧肾母细胞瘤相同,因此,化疗是双侧肾母细胞瘤的重要治疗手段。而对化疗不敏感的病例,放疗的效果也很差。对于双侧肾母细胞瘤,影响预后的主要因素仍是肿瘤分期和组织类型。由于多数双侧肾母细胞瘤为良好组织类型和Ⅰ期肿瘤,双侧病变经治疗后3年存活率可达76%。