中文别名 :肾腺癌

肾细胞癌是起源于肾实质泌尿小管上皮系统的恶性肿瘤,又称肾腺癌,简称为肾癌,占肾恶性肿瘤的80%~90%。包括起源于泌尿小管不同部位的各种肾细胞癌亚型,但不包括来源于肾间质以及肾盂上皮系统的各种肿瘤。

肾癌占成人恶性肿瘤的2%~3%,各国或各地区的发病率不同,发达国家发病率高于发展中国家。我国各地区肾癌的发病率及死亡率差异也较大,据全国肿瘤防治研究办公室和卫生部(现国家卫生计生委)卫生统计信息中心统计我国试点市、县1988—1997年肿瘤发病及死亡资料显示:①肾癌的发病率和死亡率均有上升趋势;②男女比例约为2∶1;③城市地区高于农村地区,两者最高相差43倍。发病年龄可见于各年龄段,高发年龄50~70岁。

肾癌的病因未明。其发病与吸烟、肥胖、高血压、长期血液透析、长期服用激素、解热镇痛药物等有关;某些职业如石油、皮革、石棉等产业工人患病率高;近亲中有肾癌患者也是危险因素之一;而适度的酒精摄入则是一种保护因素。少数肾癌与遗传因素有关,称为遗传性肾癌或家族性肾癌,占肾癌总数的4%。其中VHL综合征肾癌是主要类型。非遗传因素引起的肾癌称为散发性肾癌。

肾癌有几种分类标准,以往我国最常采用的是1981年Mostofi分类标准。WHO 1997年根据肿瘤细胞起源以及基因改变等特点制定了肾实质上皮性肿瘤分类标准,此分类将肾癌分为透明细胞癌(60%~85%)、乳头状肾细胞癌或称为嗜色细胞癌(7%~14%)、嫌色细胞癌(4%~10%)、集合管癌(1%~2%)和未分类肾细胞癌。根据形态学的改变乳头状肾细胞癌分为Ⅰ型和Ⅱ型。

2004年WHO对1997年的肾细胞癌病理组织学分类进行了修改,保留了原有肾透明细胞癌、乳头状肾细胞癌(Ⅰ型和Ⅱ型)、肾嫌色细胞癌及未分类肾细胞癌4个分型,将集合管癌进一步分为Bellini集合管癌和髓样癌,此外增加了多房囊性肾细胞癌、Xp11易位性肾癌、神经母细胞瘤伴发癌、黏液性管状及梭形细胞癌分型。推荐采用2004年WHO肾细胞癌病理分类标准。

绝大多数肾癌发生于一侧肾,常为单发肿瘤,10%~20%为多发。肿瘤多位于肾上下两极,瘤体大小差异较大,常有假包膜与周围肾组织相隔。双侧先后或同时发病者仅占散发性肾癌的2%~4%。遗传性肾癌则常表现为双侧、多发性肿瘤。

1.肾透明细胞癌

大体标本多为圆形,较大时外形不规则,可为分叶状或结节型。肿瘤常为实性,质硬,少数合并囊肿或囊性变。有一层纤维包膜包裹,血供丰富,表面常有怒张的血管。肿瘤的颜色与血管多少、癌细胞内脂质含量以及出血、坏死等因素有关。一般说来,生长活跃区为白色,含脂质丰富的区域呈金黄色并发亮,灰色可能为分化不良或未分化肿瘤。可有局灶性钙化,液化坏死,不规则的出血灶。显微镜下透明细胞体积大,边界清楚,呈多角形,核小而均匀,染色深,因胞质内含大量磷脂、糖原和中性脂肪,在切片过程中这些物质被溶质溶解呈透明状。细胞常排列呈片状、乳头状或管状。分化不良的核多样性,有明显的核仁。

2.嗜色细胞癌

乳头型,占肾癌的10%~15%。嗜色细胞癌表现为乳头状或小管乳头状生长,在未分化肿瘤变为实性。其乳头的蒂常为充满了脂类的巨噬细胞和巨灶性砂样瘤小体。乳头状肾癌预后比非乳头状好。

3.嫌色细胞癌

约占肾癌的4%,切面常为橘黄色。显微镜下嫌色细胞的特点是细胞多角形,胞质透明但有细的网状结构,有明显的细胞膜。常规染色胞质不染,可以用Hale铁染胞质。电镜下可见胞质内有丰富的网状结构,肝糖少,细胞形态和免疫组织化学表现是皮质集合管上皮。嫌色细胞癌的预后比透明细胞癌好。

4.肾集合管癌

位于肾髓质中部,扩展至肾周围脂肪和肾盂,肿瘤切面为白色,实性,间有深色出血灶。肿瘤边缘不规则,在皮质围绕肿瘤有结节。显微镜下中等大小细胞,嗜碱性,胞质淡,PAS染色强阳性,常有细胞核退行性发育。有时可见颗粒细胞变异,梭形,多型性,肉瘤样型。

肾癌可通过直接浸润、淋巴途径和血运转移。

(1)直接浸润

肾癌达到一定体积后突破包膜,向内侵入肾盂,向外突破肾包膜,侵及肾周脂肪组织和筋膜,蔓延到邻近的组织,如肝、脾、肾上腺及横膈等。向内侵入肾盂后常发生血尿。

(2)淋巴途径

25%的肾癌都有区域淋巴结转移。左侧经淋巴管转移到肾蒂、主动脉和主动脉左外侧淋巴结。右侧首先累及肾门附近和下腔静脉周围淋巴结,并可向上蔓延到颈部淋巴结,也可直接通过膈肌淋巴结转移到肺。

(3)血行转移

肾癌具有向静脉侵入的倾向,故血行转移是肾癌重要的转移途径。肾癌细胞侵犯静脉,在静脉内形成瘤栓,进一步延伸至下腔静脉,甚至到达右心房,并转移到骨骼和肺等其他脏器,引起广泛血行转移。癌细胞转移至肾静脉和下腔静脉的发生率分别为20%和10%。多数瘤栓来自右侧肾癌,个别来自肾上腺内的转移灶。

肿瘤转移并不是与原发肿瘤大小完全相关。低度恶性的肿瘤常保持完整的包膜,虽然体积巨大,仍可没有转移。恶性程度较高的肿瘤,虽然肉眼看来肿瘤包膜保持完整,实际上癌细胞往往已侵入和穿出肾包膜。而对于淋巴转移和血行转移来说,少数恶性程度很高的肾癌在原发肿瘤体积很小时即已出现转移。

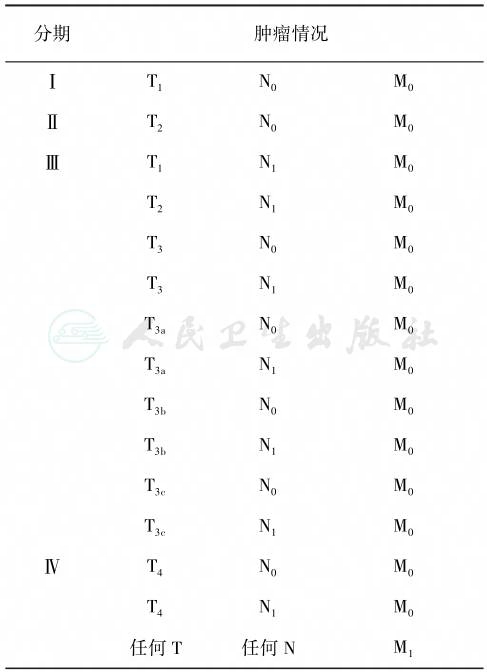

推荐采用2010年AJCC的TNM分期和临床分期(clinical stage grouping,cTNM)(表1,表2)。2010年AJCC病理分期中评价N分期时,对检测淋巴结的数目没有规定。

表1 2010年AJCC肾癌的TNM分期

续表

表2 2010年AJCC肾癌临床分期

综合影像学检查结果评价cTNM分期,根据cTNM分期初步制订治疗原则。依据术后组织学确定的侵袭范围进行病理分期(pathological stage grouping,pTNM)评价,如pTNM与cTNM分期有偏差,按pTNM分期结果修订术后治疗方案。

1.局限性肾癌的治疗

外科手术是唯一可能治愈局限性肾癌的首选治疗方法。行根治性肾切除术时,不推荐加区域或扩大淋巴结清扫术。

(1)根治性肾切除手术

是目前得到公认可能治愈肾癌的方法之一。经典的根治性肾切除范围包括:肾周筋膜、肾周脂肪、患肾、同侧肾上腺、区域淋巴结(上起肠系膜上动脉起源处,下至肠系膜下动脉起源以上、下腔静脉及主动脉旁淋巴结)及髂血管分叉以上输尿管。根治性肾切除术应先结扎肾动、静脉。手术关键是必须从肾周筋膜外开始。根治性肾切除术患者不常规行同侧肾上腺切除术;但如果术前CT检查发现肾上腺异常或术中发现同侧肾上腺异常考虑肾上腺转移或受侵,推荐同时行同侧肾上腺切除术。根治性肾切除术可经开放性手术或腹腔镜手术进行。开放性手术可选择经腹或经腰部入路,对于肿瘤体积较小的Ⅰ期肾癌可采用腰部第11肋间切口;而对于肿瘤较大的Ⅱ、Ⅲ期肿瘤则应采用腹部切口;如肿瘤巨大并偏向肾脏上极,则可采用胸腹联合切口。根治性肾切除术的死亡率约为2%,局部复发率1%~2%。

(2)保留肾单位手术(nephron sparing surgery,NSS)

推荐按各种适应证选择实施NSS,疗效同根治性肾切除术。

NSS适应证:肾癌发生于解剖性或功能性的孤立肾患者,根治性肾切除术将会导致肾功能不全或尿毒症的患者,如先天性孤立肾、对侧肾功能不全或无功能者以及双侧肾癌等。

NSS相对适应证:肾癌对侧肾存在某些良性疾病,如肾结石、慢性肾盂肾炎或其他可能导致肾功能恶化的疾病(如高血压、糖尿病、肾动脉狭窄等)患者。

NSS适应证和相对适应证对肿瘤大小没有具体限定。

NSS可选择适应证:临床分期T1a期(肿瘤≤4cm),肿瘤位于肾脏周边,单发的无症状肾癌,对侧肾功能正常者可选择实施NSS。

NSS只要能完整切除肿瘤,边缘厚度不影响肿瘤复发率。不推荐选择肿瘤剜除术治疗散发性肾癌。对肉眼观察切缘有完整正常肾组织包绕的病例,术中不必常规进行切缘组织冷冻病理检查。NSS可经开放性手术、腹腔镜手术或者机器人辅助腹腔镜手术进行,开放性NSS仍是目前NSS的金标准。保留肾单位手术后局部复发率0~10%,而肿瘤≤4cm手术后局部复发率0~3%。需向患者说明术后潜在复发的危险。NSS的死亡率为1%~2%。

(3)微创治疗

射频消融(radio-frequency ablation,RFA)、 高 强 度 聚 焦 超 声 (high-intensity focused ultrasound,HIFU)、冷冻消融(cryoablation)适用于不适合手术的小肾癌患者,应严格按适应证慎重选择,不推荐作为外科手术治疗的首选治疗方案。如进行此类治疗需向患者说明。

适应证:不适于开放性外科手术者、需尽可能保留肾单位功能者、有全身麻醉禁忌者、肾功能不全者、有低侵袭治疗要求者。多数研究认为适于<4cm位于肾周边的肾癌。

(4)肾动脉栓塞

对于不能耐受手术治疗的患者可作为缓解症状的一种姑息性治疗方法。术前肾动脉栓塞可能对减少术中出血、增加根治性手术机会有益,但尚无循证医学Ⅰ~Ⅲ级证据水平证明。肾动脉栓塞术可引起穿刺点血肿、栓塞后梗死综合征、急性肺梗死等并发症。不推荐术前常规应用。

(5)术后辅助治疗

局限性肾癌手术后尚无标准辅助治疗方案。pT1a肾癌手术治疗5年生存率高达90%以上,不推荐术后选用辅助治疗。pT1b~pT2期肾癌手术后1~2年内20%~30%的患者发生转移。手术后的放、化疗不能降低转移率,不推荐术后常规应用辅助性放、化疗。

2.局部进展性肾癌的治疗

局部进展性肾癌首选治疗方法为根治性肾切除术,而对转移的淋巴结或血管瘤栓需根据病变程度选择是否切除。术后尚无标准治疗方案。

(1)区域或扩大淋巴结清扫术

早期的研究主张行区域或扩大淋巴结清扫术,而最近的研究结果认为,区域或扩大淋巴结清扫术在术后淋巴结阴性患者中只对判定肿瘤分期有实际意义;而在淋巴结阳性患者中只有少部分患者有益,由于多伴有远处转移,手术后需联合免疫治疗或化疗。

(2)下腔静脉瘤栓的外科治疗

肾静脉、下腔静脉发生癌栓提示肾癌预后不佳。静脉瘤栓尚无统一的分类方法。推荐采用美国梅奥医学中心(Mayo Clinic)的五级分类法:0级:瘤栓局限在肾静脉内;Ⅰ级:瘤栓侵入下腔静脉内,瘤栓顶端距肾静脉开口处≤2cm;Ⅱ级:瘤栓侵入肝静脉水平以下的下腔静脉内,瘤栓顶端距肾静脉开口处>2cm;Ⅲ级:瘤栓生长达肝内下腔静脉水平,膈肌以下;Ⅳ级:瘤栓侵入膈肌以上下腔静脉内。

经验表明肾静脉、下腔静脉癌栓如果没有发现局部或远处扩散,肾癌根治性切除术可同时取出癌栓,预后良好。多数学者认为TNM分期、瘤栓长度、瘤栓是否浸润腔静脉壁与预后有直接关系。建议对临床分期为T3bN0M0的患者行下腔静脉瘤栓取出术。不推荐对CT或MRI扫描检查提示有下腔静脉壁受侵或伴淋巴结转移或远处转移的患者行此手术。腔静脉瘤栓取出术死亡率约为9%。

(3)术后辅助治疗

局部进展性肾癌根治性肾切除术后尚无标准辅助治疗方案。2004年德国的一项随机对照研究表明,术后辅助性应用自体肿瘤疫苗可提高T3期肾癌患者的5年生存率,但需多中心性研究进一步证实。肾癌属于对放射线不敏感的肿瘤,单纯放疗不能取得较好效果。术前放疗一般较少采用,对未能彻底切除干净的Ⅲ期肾癌可选择术中或术后放疗。

3.转移性肾癌(临床分期Ⅳ期)的治疗

转移性肾癌尚无统一的标准治疗方案,应采用以内科为主的综合治疗。外科手术主要为转移性肾癌辅助性治疗手段,极少数患者可通过外科手术而获得长期生存。近年来,靶向药物的使用使转移性肾癌患者可以获得更长的生生存时间。

(1)手术治疗

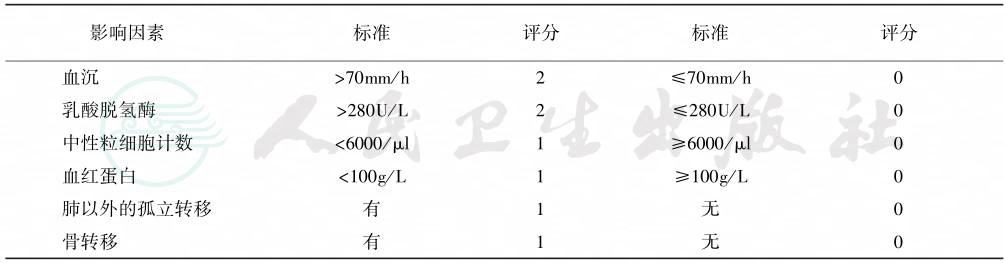

切除肾原发灶可提高IFN-α和(或)IL-2治疗转移性肾癌的疗效。对根治性肾切除术后出现的孤立性转移瘤以及肾癌伴发孤立性转移、行为状态良好、低危险因素(表87-3)的患者可选择外科手术治疗。对伴发转移的患者,可视患者的身体状况与肾手术同时进行或分期进行。对肾肿瘤引起严重血尿、疼痛等症状的患者可选择姑息性肾切除术、肾动脉栓塞以缓解症状,提高生存质量。转移性肾癌手术死亡率为2%~11%。

(2)内科治疗

1)免疫治疗

随机对照研究结果不能证明LAK细胞、TIL细胞、IFN-γ治疗转移性肾癌有效。目前将IFN-α和(或)IL-2作为转移性肾癌免疫治疗方案,有效率约为15%;5年生存率仅6%。

IFN-α推荐治疗剂量:每次9MIU,im或H,3次/周,共12周。可从每次3MIU开始逐渐增加,第1周每次3MIU,第2周每次6MIU,第3周以后每次9MIU。治疗期间每周检查血常规1次,每月查肝功能1次,白细胞计数<3×109/L或肝功能异常时应停药,待恢复后再继续进行治疗。如患者不能耐受每次9MIU剂量,则应减量至每次6MIU甚至每次3MIU。

国外常用IL-2方案:

大剂量方案:IL-2(6.0~7.2)×105IU/(kg·8h),15分钟内静脉注射,第1~5天,第15~19天。间隔9天后重复1次。大剂量应用IL-2有4%的死亡率。

小剂量方案Ⅰ:IL-2 2.5×105IU/kg,IH 5天/周×1周

IL-2 1.25×105IU/kg,IH,5天/周×6周 每8周为1个周期。

小剂量方案Ⅱ:18MIU/d IH 5天/周×8周。

目前国内尚无高剂量的IL-2商品。

尚不能确定常用化疗药物(无论是单用还是联合应用)对转移性肾癌的疗效,化疗联合IFN-α和(或)IL-2也未显示出优势。近几年以吉西他滨为主的化疗对转移性肾癌取得了一定疗效,也可作为一种治疗方案。

2)靶向药物治疗

VEGF抑制剂:几个随机对照的临床研究结果显示针对血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)及受体的多靶点激酶抑制剂治疗转移性肾癌有效率在10%~40%,治疗组中约80%的患者病灶稳定,可以延长患者无疾病进展时间,延长患者总生存时间,但是需长期维持给药,患者一般对此类药物具有较好的耐受性,但治疗费用昂贵。抗VEGF的多靶点激酶抑制剂可以作为转移性肾癌治疗的一线用药或IFN-α和(或)IL-2治疗失败后的二线用药。

m-TOR抑制剂:是针对西罗莫司靶蛋白的抑制剂。一项针对VEGF抑制剂治疗失败的mRCC患者改用m-TOR抑制剂的对照研究证实:相对于对照组(安慰剂)延长疾病无进展生存期(PFS)1.87个月,m-TOR抑制剂可以延长PFS4.9个月。

推荐采用新的实体瘤疗效评定标准(RECIST)评价肾癌免疫治疗或化疗的疗效。

(3)放疗

对局部瘤床复发、区域或远处淋巴结转移、骨骼或肺转移患者,姑息放疗可达到缓解疼痛、改善生存质量的目的。近些年开展的立体定向放疗、三维适形放疗和调强适形放疗对复发或转移病灶能起到较好的控制作用。

影响肾癌预后的最主要因素是病理分期,其次为组织学类型。乳头状肾细胞癌和嫌色细胞癌的预后好于透明细胞癌;乳头状肾细胞癌Ⅰ型的预后好于Ⅱ型;集合管癌预后较透明细胞癌差。此外,肾癌预后与组织学分级、患者的行为状态评分、症状、肿瘤中是否有组织坏死等因素有关。转移性肾癌预后的危险因素评分见表3。

表3 影响转移性肾癌预后的危险因素

注:低危:0分;中危:1~3分;高危:>4分。