重要名词解释

1.尿路感染

尿路上皮对于细菌入侵所产生的一种炎症反应,通常与菌尿和脓尿相关。

2.菌尿

正常本应无菌的尿液中出现细菌称为菌尿,而这些细菌估计来源于尿路本身,而不是皮肤、阴道或者包皮等的污染物。尿液标本细菌污染的可能性取决于尿液的采集方式。

3.脓尿

指尿液中出现白细胞,通常是尿路上皮对于细菌入侵的炎症反应。无脓尿的菌尿表明细菌定植,而非感染。无菌尿的脓尿则表明可能存在结核、结石或者肿瘤。通常,临床上根据感染的原发部位定义该感染。

4.定植(colonization)

人体各部位存在大量微生物(如皮肤、口、咽部、阴道和结肠等),这些微生物(主要是细菌,也可有真菌、原虫、病毒等)在宿主细胞上定居、生长和繁殖的现象。定植的细菌称为“正常菌群”。

5.再感染(reinfection)

是指泌尿道外源性的不同种类的细菌引起的感染,是为新的感染,而且感染间歇的尿培养结果为阳性。

6.持续感染(bacterial persistence)

是指泌尿道内同一种细菌(如前列腺、感染性结石)所造成的再次感染。

7.预防性抗微生物治疗(prophylactic antimicrobial therapy)

是指使用抗微生物药物预防泌尿道的再感染。在该治疗开始之前,前次的细菌应当被完全清除。

8.抑制性抗微生物治疗(suppressive antimicrobial therapy)

是指对于不能完全清除的持续性的局部细菌感染进行抑菌治疗。

泌尿系感染是病原体和宿主相互作用的结果,与病原体的致病力和宿主的抵抗力密切相关。单纯某一方面,如细菌的毒力等并不是发生尿路感染的唯一决定因素。

感染的途径主要有三种方式:①逆行感染:绝大多数的尿路感染为上行性的。前尿道部的细菌可以逆行进入膀胱,性交或者导尿更易将细菌带入膀胱,细菌经尿道侵入膀胱后可发生下尿路感染。细菌一旦在膀胱内形成感染,如果存在下尿路梗阻,膀胱内残余尿增多,输尿管膀胱开口处有逆流等,细菌可逆行向上进入输尿管和肾盂。一般情况下肾不断分泌尿液,稀释并排出细菌,因此亦不易形成感染。但若细菌侵入量多、毒力强,繁殖迅速或排泄系统有梗阻,则细菌在肾盂内引起感染。逆行感染是泌尿系感染的最常见原因,约占85%的尿路感染都是由逆行感染引起的。②血行感染:主要发生在肾。身体上的感染病灶内的细菌通过血液系统进入泌尿系统,大多数患者由远处皮肤感染如疖、痈,肺部感染、骨髓炎、龋齿、扁桃体炎和前列腺炎等的炎症病灶引起。其致病菌大多为葡萄球菌,经血行进入肾实质,引起肾皮质感染,然后可形成小脓肿。血行感染途径较少见。③淋巴感染:腹腔和盆腔脏器的淋巴管与肾周围的淋巴管之间存在大量的交通支,当出现盆腔炎症、阑尾炎等时,邻近脏器内的细菌可以经过淋巴系统进入肾。但是该途径是否真实存在,尚存质疑。

1.病原菌

(1)根据最近上海地区一项细菌耐药性检测研究,研究人员采用Kirby-Bauer(KB)法,对5380个尿液样本进行细菌培养和药敏试验,结果表明,常见分离菌种依次为大肠埃希菌(E coli.)、肠球菌、克雷白杆菌和凝固酶阴性葡萄球菌。大肠埃希菌和肺炎克雷白菌的ESBLs(超广谱β内酰胺酶)检出率分别为36.5%和45.0%。产ESBLs菌株对于大多数β内酰胺类抗菌药物耐药。肠杆菌科细菌对于环丙沙星的耐药率大多在20%~36%,但是大肠埃希菌高达55.4%。该资料对于临床诊断和使用抗菌药物具有指导作用。

(2)有关致病机制方面的论述,因为偏重于细菌学基础,在此简述。可见各论。细菌致病力的研究方向:既然大肠埃希菌(E coli.)是最常见的致病菌种,细菌学家就提出疑问,E coli.在致病力方面是否比其他菌种存在优势?常用的研究假设有:溶血性菌株(hemolytic E coli.)可能更具致病力、特异性K抗原(酸性多聚糖抗原)也可能使E coli.更具致病力。此外,还有许多环节影响细菌的黏附和定植,从而影响致病力。例如:黏附相关蛋白(pili族)的作用、泌尿道黏膜上皮细胞的易感性不同等。

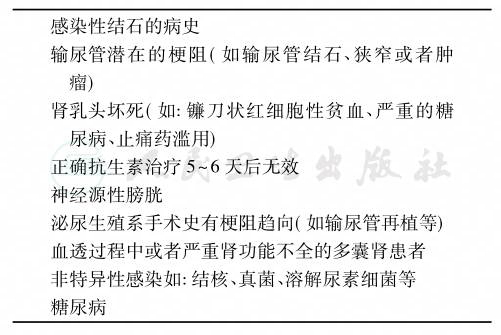

2.增加发病率和死亡率的因素

表82-2提示了导致诱发尿路感染、肾功能受损和(或)泌尿系瘢痕形成的各种情形。对于表82-2当中罗列的情形所引发的尿路感染,作为泌尿外科医师应当采取特别积极的态度去除病因。

表82-2 导致诱发尿路感染、肾功能受损和(或)泌尿系瘢痕形成的各种特殊情况

临床医师面对这些因素应当充分认识到它们对于尿路感染所起到的关键性作用,在治疗过程当中努力排除或者减少这些因素及其造成的影响。

除了新生儿阶段,尿路感染的发生率,女性明显多于男性。据统计,青春期前后女性的菌尿的发生率有一个显著的上升,该现象可能与初次性交的发生有关。而年轻女性的菌尿发生率是该年龄段男性的30倍。但是随着年龄的再上升,男女间的差异就逐渐减小。过了65岁,人群中则至少有20%的妇女和10%的男性存在菌尿。

有无菌尿症状,并不总是判断预后好坏的特征。研究表明,有症状和无症状之间可以相互转化。但是,有过一次尿路感染的患者,则容易再有下一次感染。由于绝大多数妇女的尿路感染一经诊断即接受抗生素治疗,因此,对于她们菌尿的未经治疗的自然史所知甚少。为数不多的研究表明,那些不经抗生素治疗或者使用安慰剂治疗的妇女,其菌尿会自动消失。

其他研究表明,尿路感染复发的可能性,与在此之前的感染次数呈正相关,而与两次感染之间的间隔时间呈负相关。而这些复发感染,其致病菌种往往(71%~73%)是新的菌种。大部分再感染发生在上次感染治愈后的2星期到5个月之间,而且其中多数与上次感染时间较接近。

影响再感染几率的因素还有:膀胱功能失调、放射影像学有表现的慢性肾盂肾炎、输尿管膀胱反流等。

根据对于感染周期的研究,如果在一个感染周期内(a set)为防止复发而预防性使用抗生素,则其中1/ 3的妇女是接受了不必要的治疗的,而且其余2/3的妇女与未感染的妇女相比,仍存在更大的再感染的可能性。一个尿路感染患者,如果完全不接受治疗,或者接受短期、长期以及预防性抗生素治疗,其菌尿复发的几率其实是相似的,所谓治疗似乎只是推迟了下一次复发的时间而已。

1.孤立感染(isolated infections)

在30~40岁的女性当中,25%~30%会发生首次感染或者孤立感染(与上次感染至少间隔六个月时间),而且这些女性中的1/4可能在随后几年中出现复发。但是,孤立感染在泌尿道正常的男性中却很少发生。

2.治疗过程中未解决的细菌尿(unresolved bacteriuria)

“未解决”是指初次治疗没能够达到充分有效。治疗期间细菌培养结果阴性是判断治疗成功与否以及今后是哪一种复发类型的前提条件。

平时的临床工作中常忽视这个问题,原因是:

(1)治疗过程中未进行尿培养,即使采取了标本,菌落计数<105/ml常常会被误认为是标本污染。事实上,治疗过程中尿液里出现本次感染的菌种,无论数量多少,都表明细菌没有被完全清除。其最常见的原因是引起感染的致病原对于治疗所选择的抗微生物药物耐药。

(2)在治疗感染的过程当中,原先是敏感的致病菌种逐渐产生了耐药。这种耐药类型大约占经治的5%的尿路感染患者。其他原因包括:治疗过程中产生了继发性的耐药菌种、治疗未结束前迅速发生的新耐药菌种的再感染、氮质血症患者的肾脏无法在尿液中浓聚必要的抗生素浓度、大型鹿角形结石中菌团的释放等。

3.再感染

女性95%以上的复发尿路感染病例都属于再感染。而在男性,除非存在尿路畸形,再感染则比较少见。膀胱小肠瘘或者膀胱阴道瘘造成的再感染也很少见,而且可以进行外科手术纠正。

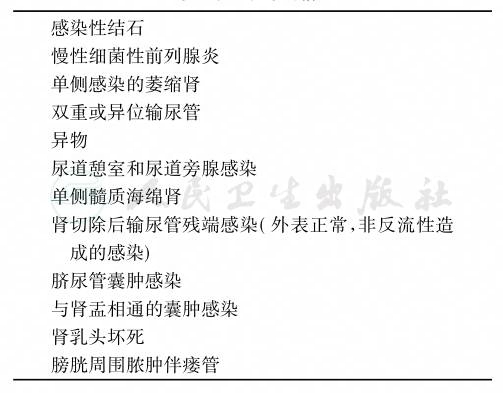

4.细菌持续感染

一旦菌尿治疗成功(如抗生素停用后数天尿培养结果仍然是阴性),同一致病菌种造成的复发可能来源于泌尿道内部,该部位抗生素浓度分布较差。引起泌尿道内菌尿复发并且可以纠正的泌尿外科情况有以下12种,见表82-1。参考上述项目,可以作为诊断复发原因的依据。

表82-1 引起泌尿道内菌尿复发并且可以纠正的泌尿外科情况

再感染和细菌持续感染这两种情况均属复发性的尿路感染,可以兼有泌尿道的内源性和外源性细菌感染。除非使用了正确的抗生素治疗彻底解决了尿路感染,对于上述两类感染之间的细微差别,其实无法确切地加以分别。

泌尿系统的解剖和病理生理的特点,对于细菌的感染因素是“双刃剑”,既易于引发感染,又能够抵抗感染。因此,应尽量发挥和保护有利因素,消除和克服不利因素,这对于泌尿系感染的防治有重要意义。

1.肾皮质的特殊性

肾皮质血供丰富,每分钟血流达1200~1400ml,具有强大的抗炎作用,少量细菌侵入不致引起感染。但是如果肾皮质有瘢痕收缩而引起局部缺血,一旦发生感染则不易消除。

2.肾髓质的易感因素

①肾髓质的血供较差;②高渗环境(300mOsm/L),该环境抑制了白细胞的吞噬作用。

3.尿液引流的通畅性

如果尿液引流不通畅,产生残余尿则易受感染,且不易控制。

4.泌尿系上皮细胞的特性

泌尿系上皮属复层移行上皮细胞,具有旺盛的生长能力,即使有轻度损害,也很快愈合,细菌不至于形成病灶,尤其是膀胱黏膜具有吞噬作用。但发生了溃疡等病灶时,则感染不易愈合。

5.尿液的酸碱性

正常人的尿液处于酸性状态。尿液的酸碱度对于抑制细菌有不同的作用。

6.尿液内尿素作用

目前认为尿素可能具有抗菌能力。

7.抗生素在肾的代谢

大多数抗生素均从肾分泌和排泄,并经肾小管浓缩,尿液内就具备相当浓度的抗生素,可以灭菌。当肾功能减退时,抗生素在肾内的排泄受阻,尿液中的浓度也降低,灭菌效能减退。

8.男女解剖差异

男性的尿道长,不易引起逆行感染。前列腺液有强大的杀菌作用,但是一旦发生前列腺炎,又成为泌尿系感染的病灶。而女性的尿道短,与阴道和直肠的比邻关系,容易产生逆行感染。而且妊娠和性交也容易引起感染。

定位检查

由于感染的部位不同,反复发作的性质、预后及治疗方案均不同,因此区分上、下尿路感染,即鉴别尿路感染的部位有着重要的意义。上尿路感染以肾盂肾炎为主,下尿路感染以膀胱炎为代表。

传统的观点是以临床症状和体征作为鉴别感染部位的依据。但临床上有不少肾盂肾炎患者以尿频、排尿不适为主,无其他尿路感染症状;膀胱炎患者有时亦可出现腰痛,少数患者有低热。故仅靠临床症状和体征难以作出正确定位诊断。

1.肾的定位方法

有以下几种:①输尿管导管法(Stamey,1965年):两侧输尿管分别插管,取出尿标本送检,行细菌培养和常规检查,以确定有无上尿路感染,属一侧性还是两侧性感染。此法准确性高(100%),但属有创伤性检查方法。②膀胱冲洗尿培养法(Fairley,1967年):排尿后,用三腔导管插入膀胱,向膀胱注入无菌生理盐水(内含0.2%新霉素,链激酶12.5万U)保留30~45分钟后排空膀胱,再用无菌生理盐水2000ml反复冲洗膀胱,最后一次冲洗液留取数毫升作为标本Ⅰ,以后每隔10分钟留尿一次,共4次,作为标本Ⅱ~Ⅳ。每份标本作细菌培养和菌落计数。如为下尿路感染,则培养无菌生长。如为上尿路感染,则尿菌阳性。据统计,确诊为肾盂肾炎者,此试验符合率为84.8%,膀胱炎符合率为66.6%。③血清和尿抗体检测,虽然可能在急性尿路感染的诊断当中有参考价值,但是作为临床诊断的依据还有待于进一步的研究。方法举例:尿抗体包裹细菌检查(Thomas,1974年):此为简便的直接免疫荧光法检测患者尿沉渣中的抗体(免疫球蛋白)包裹细菌(antibody coated bacteria,ACB)的方法。尿β2-微球蛋白测定:β2-微球蛋白(β2-Microglobulin,β2-M)可以初步鉴别上、下尿路感染。

2.前列腺和尿道定位法

见慢性前列腺炎。

影像学检查

对于大部分泌尿生殖系感染的临床评估,放射影像学检查并非必要。但是,在表82-3所列的情况下,有进行影像学检查的指征。

表82-3 急性临床肾盂肾炎的放射影像学检查指征:

在上述情况下,放射影像学检查的目的是可以根据影像学的结果判断急性感染的原因、是否需要进一步的外科干预,同时能够发现复杂性尿路感染的原因。

X线及超声检查:肾盂肾炎被静脉尿路造影(IVU)发现的阳性率不高,对定位诊断帮助不大,即使见到典型的慢性肾盂肾炎改变亦不能鉴别感染是既往就有还是现在新发生的。但多次检查动态观察发现新的进行性改变,则可提示持续性感染。

对于IVU难以发现的肾内脓肿和局灶性细菌性肾炎,CT和超声显像都能及时发现。超声尤其对于尿路感染伴有肾积水、肾盂积脓和肾周积脓特别有诊断价值。但是,超声检查的人为因素制约了检查结果的准确性(主要是操作者的技术水平)。

随着CT检查的普及,CT作为诊断手段的临床限制有放宽的趋势,因此CT被列入常规检查的范围。CT检查对于解剖上的异常细节尤其有价值,如肾结石、多囊肾、梗阻等。有这些异常存在时通常都提示上尿路感染。

核素肾图检查:该检查可了解分肾功能、分泌功能、尿路梗阻、膀胱输尿管逆流及膀胱残余尿等情况,方法简便。确诊为尿路感染而无尿路梗阻者,放射性肾图的异常所见,对区别膀胱炎与肾盂肾炎是一个简易而有效的诊断方法,并可观察治疗后肾功能的改变情况。对于超声和CT无法判断的腹腔内脓肿形成尤其有诊断价值。

尿路感染的药物治疗以抗菌药物的使用为主,辅以其他药物增强其疗效,进一步缓解临床症状。主要有以下药物:

1.解痉止痛药物

主要消除尿路平滑肌痉挛所引起的尿路刺激征。

2.尿路感染的抗生素治疗原则

(1)针对尿路感染的抗菌药物的选用原则

1)初次治疗必须争取有效:首先在于选择有效的抗菌药物杀灭细菌,如果抗菌药物选择正确,尿中的细菌甚至能够在几小时内就能够得到有效的控制,并完全消失。尿培养细菌阴性是治疗成功的标志。如果细菌哪怕有少量残留或者仅仅受到抑制,治疗也称不上成功。初次治疗一旦无效,其实也谈不上什么复发。

2)抗菌药物的治疗作用取决于该药物在尿中的浓度,而非该药物的血浆浓度。

3)必须要考虑细菌对于药物的耐受特点。

4)疗程:治愈尿路感染的疗程与很多因素有关:如尿路上皮受侵犯的时间长短和程度、尿液中的细菌浓度、尿液中抗菌药物的浓度、有没有影响宿主及其自然抵抗力的危险因素等。按国外指南描述尿路的结构和功能未受损的情况下,单纯尿路感染需要3天的疗程。除此之外,一般至少需要10天的疗程。鉴于目前国内抗菌药物的使用现状,笔者认为可能需要14天或者更长的用药时间。“单剂治疗”的研究证明该方法一方面成功率不高,另一方面容易引起复发。

5)根据病变部位选择抗菌药物:下尿路感染为尿路浅层的黏膜病变,要求在尿中有高浓度的抗菌药物,如呋喃类药物、庆大霉素等。少数抗菌药(如氯霉素)在尿中排出时变为灭能的衍生物,丧失了杀菌能力,不宜选用。上尿路感染是肾实质深部感染,因此,要求抗菌药在尿中和血中均有较高的浓度,只有这样,才能使肾内达到有效浓度。对肾盂肾炎来说最好能选用杀菌剂,迅速灭菌,这样才能避免肾实质永久性损害。

6)避免使用肾毒性药物:抗菌药物多由肾排泄,故在治疗尿路感染时,应尽可能避免使用肾毒性药物。慢性肾盂肾炎患者或多或少伴有肾功能不全,应避免使用强的或中等度的肾毒性抗菌药。肾功能减退时,抗菌药物的排泄减少,致使尿中的药物浓度降低,感染不易控制,在体内则易蓄积中毒,进一步损害肾功能。因此,选用抗菌药物时,要考虑到药物的毒性,半衰期,蛋白结合率,在体内代谢和排泄情况以及目前的肾功能状态。

7)进行联合用药:在必要的情况下,联合使用两种或两种以上的抗菌药物,以产生协同作用,从而达到提高疗效的目的。联合用药要避免具有拮抗作用的药物联用。正确的联合使用抗菌药可减少耐药菌株的出现。联合用药的指征为:单一药物治疗失败;严重的感染;混合感染;耐药菌株同现。

(2)抗菌药物在体内吸收、分布、代谢和排泄有一定的特点,泌尿系的临床药代动力学特点:

大部分抗菌药物(青霉素类和头孢菌素类的大多数品种、氨基糖苷类等)主要经肾排泄,因此,尿药浓度高,可达血药浓度的数十倍至数百倍甚至更高;即使非主要经肾排泄的大环内酯类、林可霉素类和利福平等也可在尿中达到有效药物浓度。磺胺药、呋喃妥因、吡哌酸、诺氟沙星等化学合成药也可在尿中达到较高浓度,只有两性霉素B例外。因此,凡未累及肾实质的下尿路感染,多种抗菌药物均可应用。应首先选用毒性小、使用方便、价格低的磺胺药、呋喃类和喹诺酮类。

不同的抗菌药物在不同酸碱度的尿液当中,抗菌活性可有明显的差异,例如:庆大霉素等氨基糖苷类在碱性尿液中抗菌作用显著增强,而四环素类则在酸性尿中抗菌活性增高。因此治疗尿路感染时,可根据情况加服碳酸氢钠碱化尿液,或服用维生素C酸化尿液以提高药物疗效。

(3)肾毒性的特点:

肾毒性相当常见,表现轻重不一。从单纯尿常规和(或)血生化异常、不同程度肾功能减退到尿毒症等均有所现。肾小管上皮细胞中的药物浓度远较血液中为高,故肾小管病变最为常见,严重者发生坏死。上述提到的多种药物均有可能引发肾毒性。大多为可逆性,于停药后逐渐恢复。

(4)临床应用抗菌药物的基本原则如下:

1)及早确立感染性疾病的病原诊断。

2)熟悉选用药物的适应证、抗菌活性、药动学和不良反应,在药敏结果未知晓前可先进行经验治疗,获知结果后是否调整用药仍应以经验治疗后的临床效果为主要依据。

3)按照患者的生理、病理、免疫等状态而合理用药,如:老年人的血浆清蛋白减少,肾功能也随年龄逐渐减退。妊娠妇女肝脏易遭受药物的损伤,氨基糖苷类易进入胎儿循环造成损伤听力。肾功能减退时,应避免使用、慎用、减量或延长给药间隔。

4)下列情况抗菌药物的使用应当严加控制或尽量避免:预防用药估计约占抗菌药物总用量的30%~40%;皮肤和黏膜、前列腺等局部应用抗菌药物应尽量避免;病毒性感染和发热原因不明者,除并发细菌感染或病情危急外,不宜轻易采用抗菌药物;联合用药必须有明确的指征。

5)常用抗菌药物的合理使用:①青霉素:如致病菌对本品敏感,则大多数β内酰胺类包括新发现的品种在内,均难与其抗菌活性相匹敌;②四环素类和氯霉素由于耐药菌株逐年增长,两者的疗效已经有大幅度的降低,所以通常不用于尿路感染;③大环内酯类通常可用于衣原体和支原体的感染;④氨基糖苷类由于其肾毒性一般不作为首选药物,而且与β内酰胺类合用;⑤头孢菌素类除第一代、某些第二代和口服制剂外,通常不作为首选;⑥一般可先采用口服制剂如:复方磺胺以及喹诺酮类,但是18岁以下禁用喹诺酮类。

6)选用适当的给药方案、剂量和疗程。宜按照药动学参数和(或)抗菌药物后效应制订给药方案,通常每3~4个血药半衰期给药1次。一天量一般分2~4次平均给予,即每6~12小时给药一次。

7)菌尿的预防性用药:无症状性菌尿常见于:妊娠期、老年人和婴幼儿。常见病菌为大肠埃希菌。发现菌尿应立即给予相应抗菌药物治疗以防止感染上行。疗程10~14天。反复排空残余尿相当重要,必要时对于尿路逆流和前列腺增生进行手术治疗。

(5)和手术相关的预防用药:

应尽量避免留置导尿。有尿路感染者手术前应使尿培养转阴或至少手术开始前已经应用抗菌药物治疗。尿路结石需手术者,应根据病原菌药敏选用抗菌药物。前列腺活检术前24小时可选用哌拉西林2g或环丙沙星500mg,每日2次连续48小时可有效防止经直肠活检后感染的发生。TUVP/TURP是否应当术前给药还存在争议。

3.中医中药

可作为辅助治疗和预防复发的手段。

值得注意的是,尿路感染的治疗不能只强调药物对病原细菌的作用而单纯依赖抗菌药物,必须提高患者的抵抗力和去除感染因素,方可有效控制感染。