冠状动脉终止异常或冠状动脉瘘包括左、右冠状动脉的主支或分支直接通入心腔、冠状静脉窦、肺动脉、肺静脉、上腔静脉或支气管血管。1865年Krause首次描述1例冠状动脉瘘。Oldham等于1971年从文献上收集200例冠状动脉瘘,最常见的是右冠状动脉右心室瘘,约占25%,而冠状动脉通入左侧心腔者最为少见。随着心导管检查和选择性冠状动脉造影的广泛应用,临床上发现的冠状动脉瘘病例日益增多。冠状动脉瘘是最常见的先天性冠状动脉畸形,据统计每5万个先天性心脏畸形病例中有1例冠状动脉瘘,每500例施行冠状动脉造影的患者中有1例冠状动脉瘘。冠状动脉瘘大多数单独存在,但25%左右的病例可与心脏间隔缺损、瓣膜疾病等先天性或后天性心脏病合并存在。

冠状动脉瘘的传统治疗方法是施行外科手术,闭合冠状动脉与心腔之间的异常通道。临床上呈现心室充盈负荷增多、充血性心力衰竭、心肌血供不足和细菌性心内膜炎等症状的患者,诊断明确后即应考虑外科治疗。对于冠状动脉瘘口小、分流量少、肺循环血流量比率小于1.3、临床上无症状的婴儿或幼童病例的手术适应证,意见尚不一致。有的作者认为可长期随诊观察,如冠状动脉瘘趋向增大或临床上呈现症状时,再考虑手术治疗。另一种意见是冠状动脉瘘自行闭合的可能性极少,手术治疗比较简便安全,治疗效果良好,为了预防长大后可能发生的各种并发症,诊断明确后均应在童年期施行手术治疗。

手术操作方法可根据病变部位和术者经验选用:①冠状动脉缝扎术,适用于冠状动脉的小分支瘘,供应非重要组织结构(图1);②冠状动脉瘘切线缝闭术(图2);③冠状动脉切开缝闭瘘口术;④经心腔切口缝闭瘘口术。前两种手术可不需要应用体外循环,但建议术中经食管超声(TEE)监测手术完全消除分流。后两种手术则需在体外循环下进行操作。

操作技术:仰卧,前胸中线切口,纵向锯开胸骨,切开心包膜。病变的冠状动脉在心肌表面呈现迂曲扩大的血管,甚易辨认,瘘口部位常可扪到震颤。心脏前壁冠状动脉瘘,且瘘口位于冠状动脉主支或分支的终末端者可作冠状动脉结扎术。在靠近瘘口处,游离冠状动脉后先暂行阻断至震颤完全消失,严密监测心电图5~10分钟,如无心肌缺血征象,即可用缝线双重结扎或予以切断。冠状动脉有瘘口数个位于主支的下壁者,则宜作冠状动脉瘘切线缝闭术。在病变冠状动脉下方穿越浅层心肌,并列放置数针与血管呈垂直方向的交锁褥式缝线,暂行收紧缝线至震颤消失,心电图监测无心肌缺血征象后即可逐一结扎缝线,封闭瘘口。

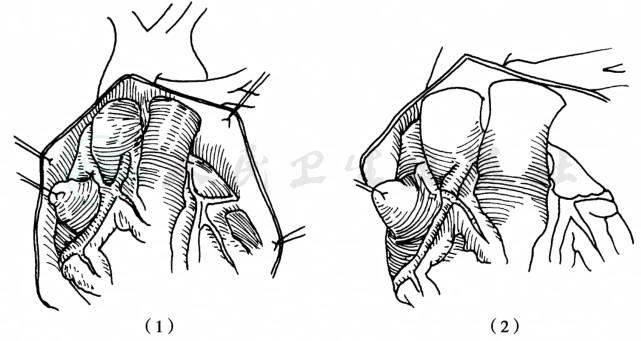

图1 冠状动脉结扎术治疗右冠状动脉~上腔静脉瘘

(1)显示病变;(2)结扎通入上腔静脉的右冠状动脉分支

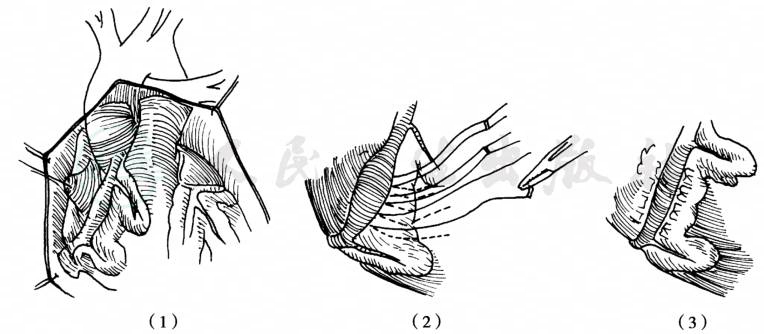

图2 冠状动脉瘘切线缝闭术

(1)病变;(2)病变冠状动脉下方放置缝线;(3)结扎缝线闭合瘘口

冠状动脉瘘位于左侧房室沟,累及回旋支或右冠状动脉远侧段,显露比较困难,或呈动脉瘤样扩大,需行部分切除术。瘘口部位不在冠状动脉的终末端者则需在体外循环下施行冠状动脉腔内瘘口缝闭术。建立体外循环之前应先在心肌表面放置缝线,精确标明冠状动脉瘘的部位,以防建立体外循环后局部震颤消失,难于确定病变部位。建立体外循环结合低温后阻断升主动脉,纵向切开病变的冠状动脉,缝合瘘口,再缝合冠状动脉切口。如病变的冠状动脉呈动脉瘤样扩大,则可部分切除冠状动脉瘤壁,再行缝合。极少数病例需切除动脉瘤,植入一段大隐静脉。冠状动脉瘘破入心房、心室或肺动脉者则可在体外循环结合低温下,阻断升主动脉,切开冠状动脉瘘通入的心腔或大血管腔,在腔内缝闭瘘口。

冠状动脉瘘外科治疗效果良好,术后长期随诊,临床症状消失,心功能恢复正常。并发巨大冠状动脉瘤者则手术危险性增高,手术死亡率约为2%。术后心肌梗死并发率约为3%~6%。4%患者术后冠状动脉瘘复发。

近期的研究表明,对于严格筛选的病例,经皮介入治疗和传统外科手术相比,总体疗效相当。对于不合并其他心脏畸形的冠状动脉瘘、外伤性或冠状动脉介入治疗所致医源性冠状动脉瘘、易于安全到达和能够清晰显影的瘘管、非多发的冠状动脉瘘开口、单发冠状动脉瘘,介入治疗可以得到良好的效果。包括可控弹簧圈栓塞、支架植入、自膨胀伞状封堵器和新型Amplatzer血管栓塞治疗等。