中文别名 :Ebstein畸形

三尖瓣下移畸形是一种较少见的先天性心脏畸形,指部分或整个有效的三尖瓣瓣环向下移位于右心室腔,同时伴有三尖瓣瓣膜的畸形和右心室结构的改变。其发病率约占所有出生婴儿的1/200 000,不及先天性心脏病总数的1%,性别分布无显著差异。Ebstein于1866年首先对1例患本病的尸体解剖心脏标本作了科学性论述。为此,Arstein于1927年首先建议将此病称为Ebstein畸形(Ebstein’s anomaly),被后人沿用至今。

三尖瓣下移畸形的主要病理解剖改变为三尖瓣下移和发育不全以及右心室发育异常。其隔瓣和后瓣的基部不附着在正常瓣环上,而不同程度地向右心室尖部移位,附着于心室壁上。由于绝大多数病例的前叶仍附着于正常瓣环上或仅毗邻后瓣处略有下移,故其下移的形态呈顺时针方向的螺旋状。下移的隔瓣和后瓣常发育不全,瓣体较小,瓣叶菲薄或厚薄不均,有时隔瓣仅见残迹,下移的瓣叶边缘或其瓣体上可见散在的细短纤维条索,与右心室腔壁或小乳头肌相连而失去正常乳头肌和腱索结构。上述瓣叶和瓣下结构发育异常的程度,多为隔瓣最重,后瓣次之,而前瓣多发育良好。面积较大呈帆状,但可见其瓣叶呈不同程度的筛孔状。依据三尖瓣下移和瓣下结构异常的程度,产生相应的瓣膜关闭不全,有时瓣叶可相互融合引起三尖瓣狭窄,甚至闭锁。下移的瓣膜附着处将右心室分隔成两部分:房化右心室和功能右心室。前者介于下移瓣叶附着处与正常瓣环之间的部分,室壁变薄和纤维化,缺乏收缩功能,当右心房收缩时,房化右心室呈不同步收缩。后者介于下移瓣叶附着处与肺动脉瓣环之间,为容量变小、具有正常收缩功能的实质性右心室,但亦可呈继发性扩大。

该畸形约60%患者合并Ⅱ孔型房间隔缺损(ASD)或卵圆孔未闭,原发孔型ASD较少见。根据左、右心房压力情况,可产生右向左、双向或左向右分流。其他常见合并畸形依次为肺动脉瓣狭窄、二尖瓣脱垂、室间隔缺损、动脉导管未闭以及法洛四联症等。本畸形患者的房室结和希氏束多处于正常位置,约5%的患者合并异常传导通路(Kent束)产生预激综合征。

三尖瓣下移畸形的病理生理主要取决于右心室发育不全和三尖瓣关闭不全的严重程度,以及可能存在的异常房室传导束。轻者可以耐受,重者右心室向前排血缓慢则出现心力衰竭。预后在胎儿和新生儿最差,婴儿次之。儿童和成人较好。患者总数的1/3~1/2死于2岁之内,死亡的主要原因是充血性心力衰竭,低氧血症和心律失常。

三尖瓣下移畸形胚胎发育异常的机制尚有争论。许多学者认为正常三尖瓣来源于右心室内壁,在其内侧向下疏松形成空隙,结果内层与右心室内部分离而形成三尖瓣和瓣下结构,其余外侧部分成为右心室肌肉层。当右心室流入部分层不完全以及后瓣和隔瓣起源未达到三尖瓣环时则形成三尖瓣下移畸形。

1.心电图

典型的心电图示不完全性或完全性右束支传导阻滞和电轴右偏,P波高耸和V1~V4导联R波偏低,P-R间期延长;QRS波常变形,心律不齐较常见,约5%的病例可见B型预激综合征图形。

2.胸部X线检查

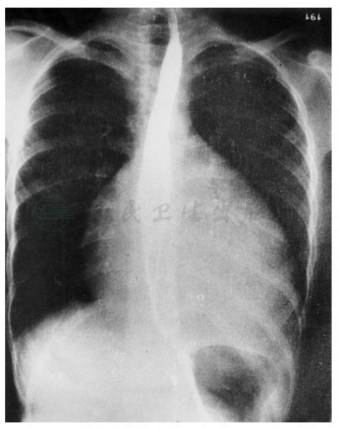

可见心影增大、变形,右心房明显扩大是其特征,心胸比率亦随之增大(图1)。肺血管影可减少。

图1 胸部X线片,示心影增大变形

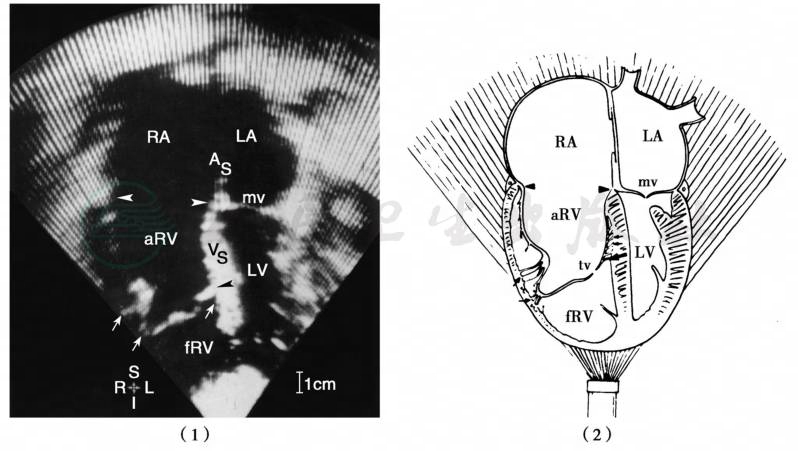

3.超声心动图检查(图2)

图2 超声心动图四腔心切面(1)及其示意图(2)

←示下移的隔瓣;RA:右心房;LA:左心房;mv:二尖瓣;aRV:房化右心室;fRV:功能性右心室;LV:左心室;tv:三尖瓣;VS:室间隔

二维超声心动图是确诊三尖瓣下移畸形的无创且可靠的检查方法。它能清晰显示三个瓣叶的发育情况、下移程度,右房、室和房化右室腔的大小,有无合并ASD和其他心血管畸形。结合彩色多普勒血流显像,可明确三尖瓣反流的程度,ASD分流的方向等。根据超声心动图检查所见,特别是对前(主)瓣叶的发育情况的了解,有助于判断该患者是否可行瓣膜修复重建术或需行瓣膜替换术。

4.心导管检查和心血管造影

近年来,由于超声心动图检查已作为诊断三尖瓣下移畸形的有效手段和方法,心导管检查和心血管造影仅用于合并复杂心血管畸形或既往曾接受过分流手术的患者。在大多数Ebstein畸形患者,经心导管可测得其右心房压力呈中度增高,所测得的压力波形呈现明显上升的V波和走行下降的Y波,视三尖瓣关闭不全的程度而异。右心室压力多正常,但其舒张期终末压会上升。肺动脉压力正常或降低。通过导管异常径路、血氧测定和染料稀释曲线可发现并存的ASD和其分流情况。

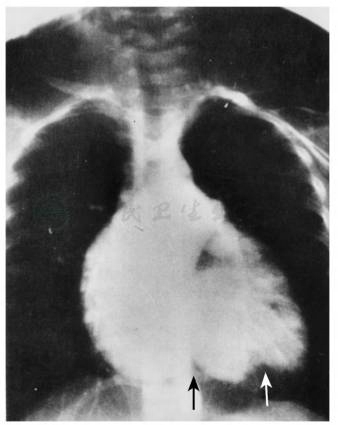

造影剂注入右心房显示其腔径增大,并可见三尖瓣环的正常位置,在右心室的下壁处可见一凹迹,示下移的瓣膜附着处。另外可见正常房室环所示的凹迹,两凹迹之间显示房化右室的轮廓(图3)。动态造影可见造影剂随心动周期往返于三尖瓣孔、房化右室的反常运动、扩大的右房以及造影剂通过ASD或卵圆孔未闭进入左侧心腔的情况,造影剂流经肺血管较正常偏慢。

图3 心血管造影

自上肢静脉注入造影剂后,见右心房明显扩大,黑箭头示三尖瓣环处,白色箭头示下移三尖瓣附着处,二者之间示房化右室

由于该症是三尖瓣解剖结构上的畸形导致血流动力学异常,因此内科治疗不能根本解决问题。积极的内科疗法仅可使约50%的婴幼患儿活至13岁。对症状轻微者可暂行内科治疗,待其度过婴幼儿期再行外科治疗,可适当提高手术的安全度及远期疗效。对成年患者,凡因该症影响其生命质量者,均应施行手术治疗。20世纪60年代,Glenn等曾采用上腔静脉-肺动脉分流作为减状手术治疗该症,对合并肺动脉瓣或瓣下狭窄的患者,可改善其血液循环状况,对无右心室输出梗阻者,其疗效不佳。接受该手术治疗的总共36例患者中,17例手术后存活,仅14例疗效较满意。Hardy等1964年报道了其采用的置间断缝线于后瓣和隔瓣下移的螺旋线上和瓣环的扩大部分上,作结后使两者相互靠近的修复方法,手术的6例中4例存活,此法不适用于中、重型三尖瓣下移患者,且易发生传导阻滞。Danielson等1979年报道了一种行之有效的修复方法,在临床应用上得到推广。Carpentier等1988年介绍了一种三尖瓣重建手术方法,具有实用价值。这两种修复重建手术以及对不宜采用修复术而需采用的三尖瓣替换术将作为本节重点介绍的外科治疗方法。对并发预激综合征者,术前应作电生理检查以确定其类型,在同期纠治三尖瓣下移的手术中,先行心外膜标测,确认异常传导通路的部位后,行异常房室传导束切断术。合并心房颤动者,可同时行右侧迷宫手术。合并ASD等畸形者,手术同期予以纠治。手术前视病情需要,给予强心、利尿等药物治疗,以改善心功能状况。对肝脏淤血肿大,凝血酶原时间延长者,应给予维生素K和凝血酶原复合物等加以纠正。

1.手术技术

采用前胸正中劈开胸骨切口,常规体外循环下行心内直视手术,下腔静脉引血管宜在右心房后下方插入,以利于右房切口与显露。常用手术方法分述如下。

(1)三尖瓣修复重建术

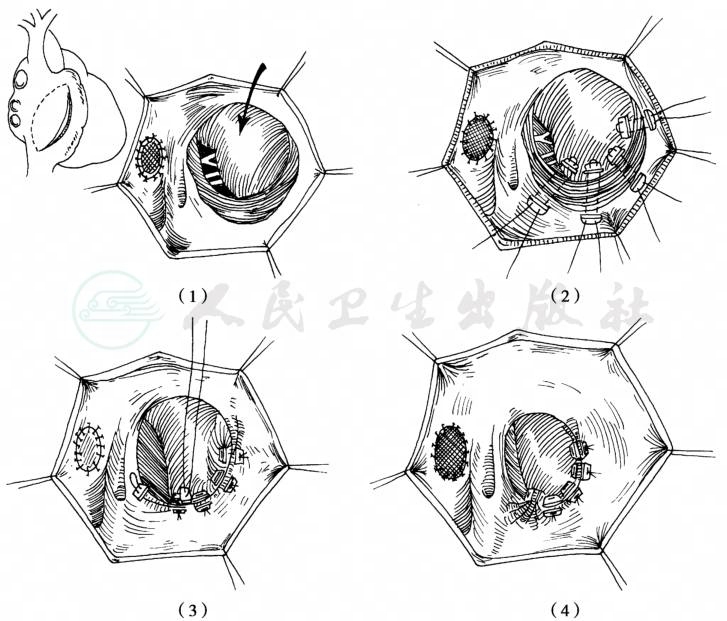

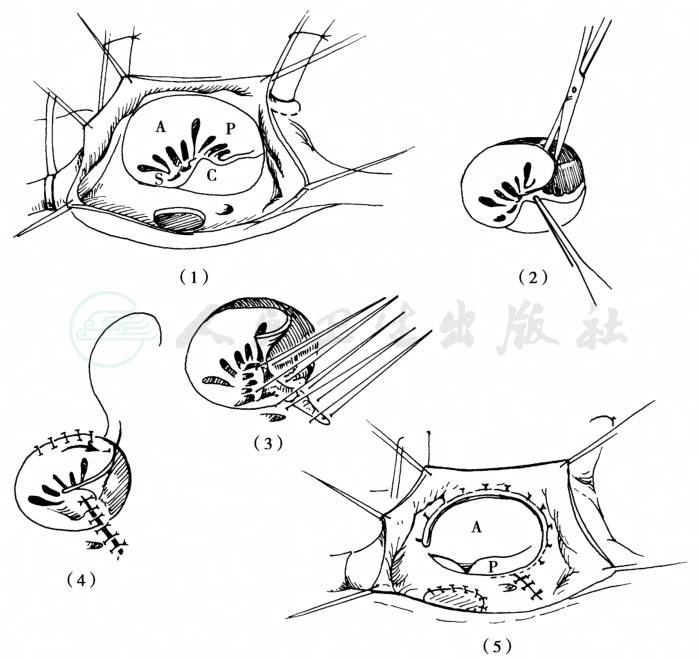

1)Danielson术式(图4)

其主要内容包括:①房化心室折叠术:以褥式带垫片的双头针缝线分别自下移的后瓣叶基部进针,至相对应方位的实质性瓣环出针,再穿过垫片,同法相继缝数针,打结后下移的后瓣叶基部回复至与前叶基部相一致的瓣环水平;房化右室腔得以消除。应注意缝针穿过实质性瓣环时不宜过深,以免伤及壁外走行的右冠状动脉的后降支或位置异常的其他冠脉分支。②三尖瓣环成形术:完成上述折叠缝合后,如三尖瓣环仍较大,则加用节段性DeVega三尖瓣环成形术,最后使三尖瓣口能容纳2~3指尖。经折叠缝合和瓣环缝缩术之后,三尖瓣的关闭主要依赖发育好、面积大的前瓣叶,部分患者前叶可呈程度不等的筛孔样改变,可用细Prolene线缝闭裂孔。完成修复后,反复注水试验,检视三尖瓣关闭情况。凡具有面积较大的前瓣叶且瓣下结构正常者,该修复技术均可达到较理想的效果。③右心房整形术:梭形切除扩大的部分右心房壁,使之接近正常大小。

图4 三尖瓣修复重建术Danielson术式

(1)示扩大的右房部分切除后,修补了房间隔缺损,箭头示较大、呈风帆状的前瓣叶,后瓣叶自正常瓣环处下移,隔瓣叶发育异常;(2)双头针褥式垫片将下移的瓣叶基部缝至瓣环处,作结后使下移的瓣叶复位,并消除房化右室;(3)在后瓣环处作瓣环缝缩术,以消除瓣叶覆盖不全处,置缝缩线时应避开冠状静脉窦下缘处,以防伤及传导束;(4)修复完成后瓣孔宜能容纳二横指(成年患者),此时面积较大的前瓣叶实际上担负着绝大部分启闭功能

2)Carpentier术式(图5)

将前瓣叶和相邻的部分后瓣叶自瓣环附着处瓣叶基部剪开,切断瓣叶与右室壁间异常的纤维条索,劈开相互融合的腱索,将多于瓣叶范围、扩大的部分瓣环连同房化右室作与瓣环呈垂直方向的折叠缝合,以缩小瓣环、房化右室和右房,然后将瓣叶切缘与瓣环对应缝合,纠正瓣膜关闭不全,注盐水入右室,检视修复效果。缝置尺码相宜的人工瓣环以防未来瓣环扩大,并减轻瓣膜复位缝合处张力。

图5 Carpentier修复技术

(1)手术所见 A.前瓣叶,P.后瓣叶,S.隔瓣叶,C.房化右室;(2)将前瓣叶及后瓣叶的相邻部分自瓣环处剪开,切断其附着于室壁上的纤维索条,瓣叶得以游离,如腱索之间相互融合,则予以分离或开窗;(3)以间断缝线穿过隔瓣和后瓣相邻处,跨越多余的瓣环和房化右室两侧,作结后使之形成纵向折叠;(4)将前、后瓣叶按顺时针方向(箭头)转位缝至瓣环上,使之能覆盖全部瓣孔;(5)缝置人工瓣环以重塑瓣孔,并强化修复效果。房间隔缺损已作了修补

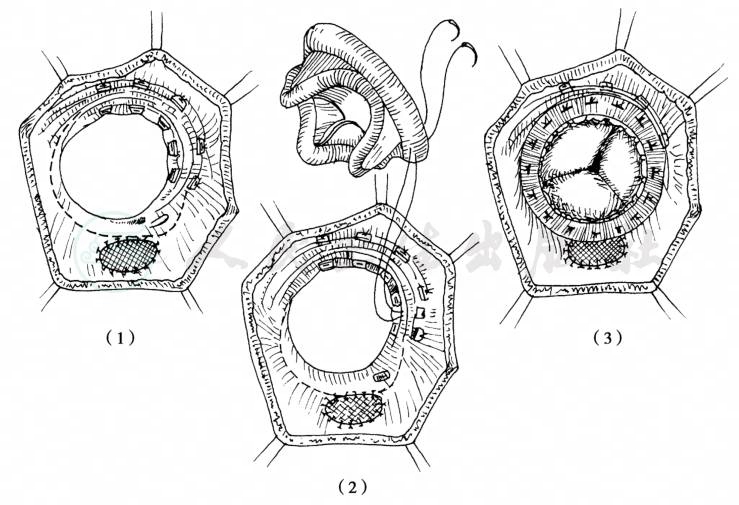

(2)三尖瓣替换术(图6)

对三尖瓣及瓣下结构发育异常严重者,特别是前瓣叶瓣体较小、瓣下结构影响瓣叶的启闭活动而又无法矫治者,应放弃瓣膜修复重建术而采用瓣膜替换术。在三尖瓣修复重建后,如仍有明显三尖瓣关闭不全,也应行三尖瓣置换术。在选用人工瓣膜的种类时,应根据患者的具体情况和客观条件等通盘考虑。当前,人工生物瓣的牢度和使用寿命方面尚欠满意,其耐久性仅为10~20年不等。置于三尖瓣处的人工生物瓣所承受的压力较左心侧者轻,其使用寿命或可相应延长。使用人工生物瓣者手术后不需要终身抗凝治疗是其优点,而且应用人工机械瓣作三尖瓣替换,虽用抗凝治疗,其术后血栓形成和血栓栓塞的发生率仍高于左心侧瓣膜替换术者,且尚可因抗凝治疗不当导致出血并发症等,因此仍有人主张采用人工生物瓣替换术治疗Ebstein畸形。从另一角度考虑,由于接受手术治疗的患者年纪多较轻,而机械瓣的耐久性几乎不存在问题,因此不少医师仍选用机械瓣,不过应特别重视掌握好术后抗凝治疗。如用机械瓣,当前以性能较优的双叶型者为首选。切除各瓣叶及其腱索,取带垫片的双头针缝线,依次从瓣环的心房侧进针,然后穿过人工瓣的缝合环。为防止伤及房室结和希氏束,可将该方位的缝线置于冠状静脉窦上方的房壁上,使静脉窦的血回流入右心室无妨。至于房化右室是否需处理,应视其大小而定,若其范围较小,人工瓣缝置于非下移的真正瓣环,让房化右室并入功能性右室;若房化右室范围较大,可在置瓣之前,先行在下移的瓣叶基部置一排带垫片的褥式缝线,对行穿过真正的瓣环,作结后房化右室腔得以消失。Ebstein畸形患者的三尖瓣瓣环多明显扩大,选用人工瓣尺码时,应参照患者的体表面积或体重,而不以实测的瓣环大小为准,对年幼患者,应选择能适用于成年后的尺码。

图6 三尖瓣置换术用于Ebstein畸形

(1)如房化右室较大、壁薄和丧失收缩力,则施以折叠缝闭术;(2)缝线置于冠状静脉窦和房室结的心房侧,以避免伤及传导功能;(3)在心脏灌流和跳动下结扎上述范围的缝线,以确保传导系统未受损

2.手术后处理

针对患者手术前心功能情况,术后应考虑强心、利尿等维护心功能的处理。患者度过围术期后,心功能多逐渐明显改善。术后早期和晚期因心律失常引起猝死的发生率较高,因此对术后心律失常的患者,心内、外科共同随访和及时妥善的处理是十分重要的。施行人工生物瓣置换术者,术后应维持抗凝治疗3~6个月,采用机械瓣者,应保持终身抗凝治疗。