先天性主动脉弓及其分支发育异常构成的血管环可以压迫食管和气管产生临床症状,可以伴有或不伴有血流动力学改变。Hommel于1737年描述双主动脉弓。Bayford于1787年报道右锁骨下动脉异常起源于降主动脉导致吞咽困难。1939年Wolman描述双主动脉弓压迫气管、食管的临床表现。Gross于1945年施行外科手术成功地治疗第一例双主动脉弓。1946年Neuhauser提倡用食管钡餐造影诊断血管环,从而促进了对各种类型主动脉弓畸形的发现和认识。先天性主动脉弓畸形的诊断技术和外科治疗方法均得到发展和完善,且疗效良好。主动脉弓及其分支畸形在先天性心血管畸形病例中仅占1%~2%。

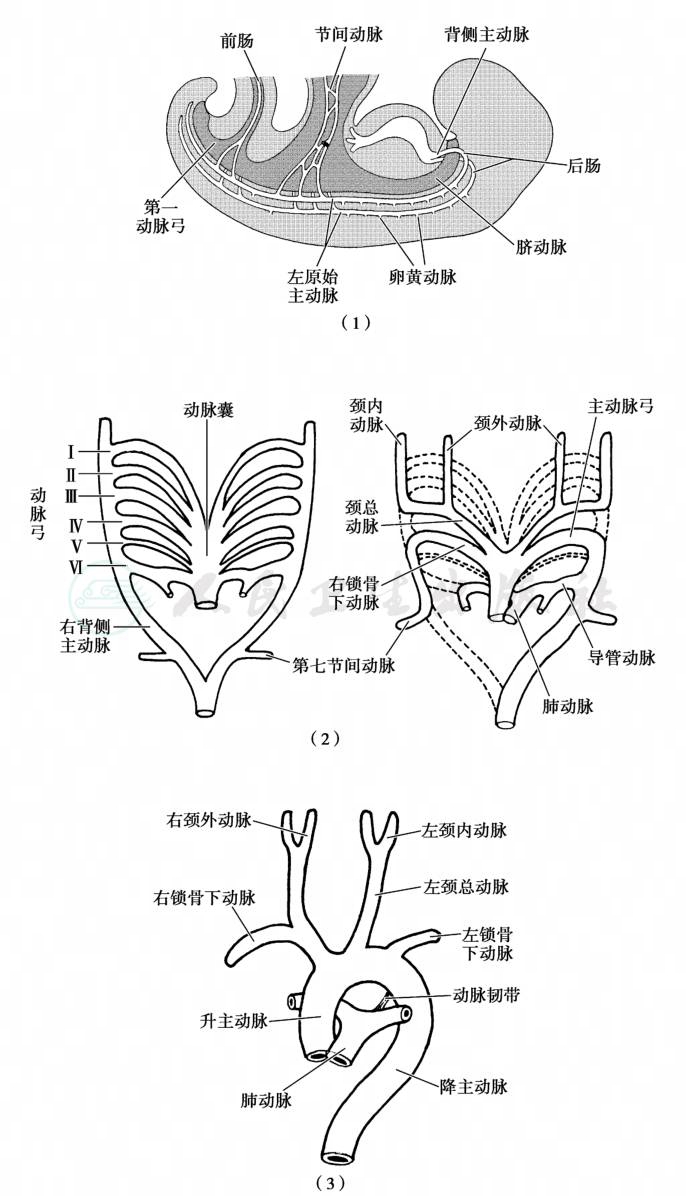

胚胎发育的第4周,两侧背主动脉的前端绕越咽肠后,在前肠的腹侧形成第一对主动脉弓和左、右原始主动脉。后者互相融合形成主动脉囊。随着鳃弓的成长,先后从主动脉囊发出6对鳃动脉弓并与背主动脉相连接。在第3对鳃动脉弓充分发育时,第1、2对鳃动脉弓均消失。第3对鳃动脉弓形成颈总动脉和一部分颈内动脉。第4对鳃动脉弓左侧形成主动脉弓,右侧形成无名动脉和右锁骨下动脉干。第5对鳃动脉弓不恒定存在或迅即消失。第6对鳃动脉弓形成肺动脉,其右侧远段与背主动脉连接中断;左侧在胎儿期持续存在称为动脉导管,出生后导管闭合成为动脉导管韧带(图1)。上述鳃动脉弓或背主动脉发育过程中发生异常,则出生后可形成各种主动脉弓及其分支畸形。大多数病例仅有主动脉弓或其分支畸形,少数病例则可与其他心脏畸形如法洛四联症、大动脉错位等合并存在。

根据第4鳃动脉弓及主动脉弓分支的发育情况,降主动脉的位置以及动脉导管或动脉韧带的行程,可将主动脉弓及其分支异常分为下列数种类型。

图1 正常主动脉弓胚胎学

(1)双主动脉弓:

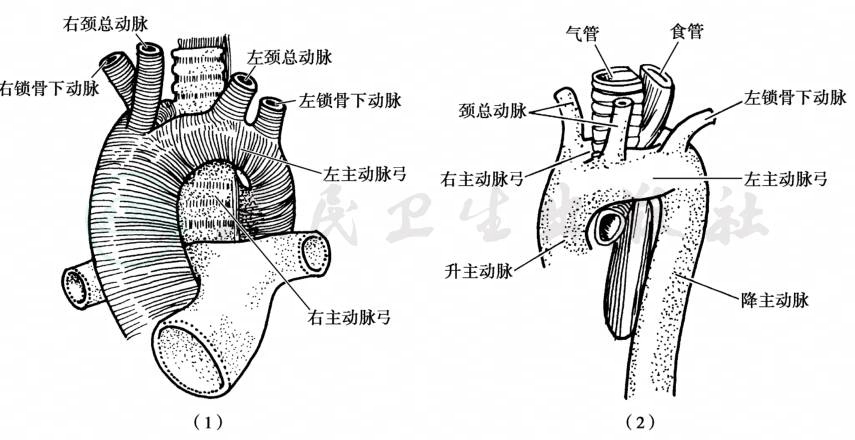

双侧第4鳃动脉弓均存留并发育成长则形成双主动脉弓。升主动脉正常,在心包膜外分为左、右两支主动脉弓。左侧主动脉弓在气管前方从右向左行走,越过左主支气管,在脊柱左侧与右侧主动脉弓汇合成降主动脉。右侧主动脉弓跨越右侧主支气管在脊柱前方、食管后方,越过中线向左向下行,与左侧主动脉弓汇合成降主动脉。

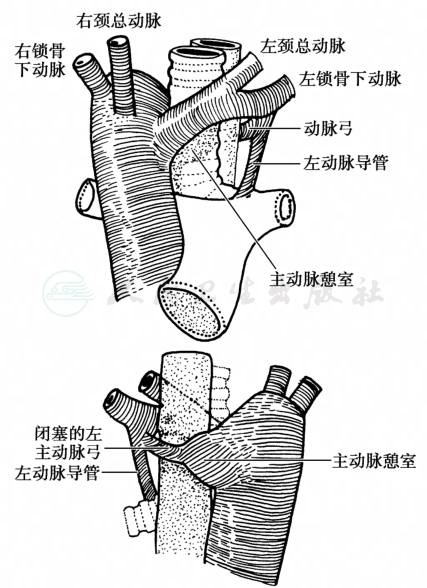

左、右主动脉弓各自分出两个分支,即左侧主动脉弓发出左颈总动脉和左锁骨下动脉,右侧主动脉弓发出右颈总动脉和右锁骨下动脉。动脉导管或动脉韧带位于左侧主动脉弓、左锁骨下动脉起点部位的下缘与左肺动脉之间。大多数病例两侧主动脉弓口径不相等,一般右侧较粗(图2)。少数病例降主动脉位于右侧,左主动脉弓跨越左主支气管后,向后向右经食管后方,在脊柱右侧与右主动脉弓汇合成为降主动脉。不论降主动脉位于左侧或右侧,由于双侧主动脉弓形成的血管环围绕气管、食管,如两侧主动脉弓之间空隙狭小,临床上均可产生压迫症状。有时左主动脉弓远端段可能闭塞,形似纤维带。闭塞部位可位于左颈总动脉与左锁骨下动脉之间,亦可位于左锁骨下动脉与动脉导管或动脉韧带之间或动脉导管(动脉韧带)与左右主动脉弓汇合处之间(图3)。

图2 双主动脉弓

注:(1)正面观;(2)侧面观。

图3 双主动脉弓左弓闭塞

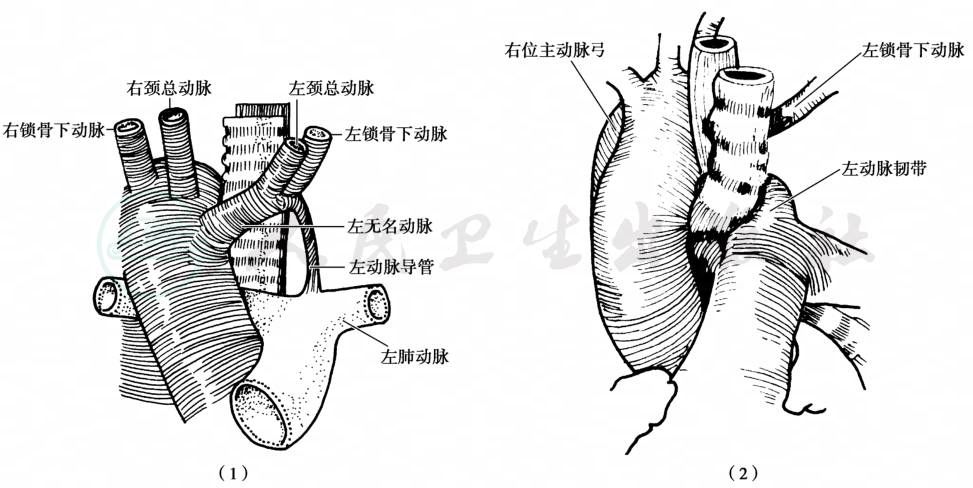

(2)右位主动脉弓:

左侧第4鳃动脉弓退化消失,右侧则发育形成主动脉弓,降主动脉位于脊柱右侧。从主动脉弓发出分支的排列顺序呈现正常的镜影,即第1支为左无名动脉,再发出左颈总动脉和左锁骨下动脉;第2支为右颈总动脉;第3支为右锁骨下动脉。有时主动脉弓共发出4个分支,而不存在左无名动脉。动脉导管或动脉韧带位于左无名动脉或左锁骨下动脉与左肺动脉之间。食管后方无血管者不构成血管环。右位主动脉弓一般对气管、食管不产生压迫,但有少数病例动脉导管或动脉韧带,从左肺动脉绕过食管后方连接于右侧主动脉弓远段;或左锁骨下动脉起源于近段降主动脉,经食管后方进入左上肢;动脉导管或动脉韧带亦可位于气管左侧左肺动脉与左锁骨下动脉之间;或位于左肺动脉与起源于降主动脉的左锁骨下动脉之间。在这些情况下,如动脉导管或动脉韧带较短则可能参与形成血管环的一部分,产生气管、食管压迫症状(图4)。

图4 右位主动脉弓

注:(1)右位主动脉弓;(2)右位主动脉弓,左锁骨下动脉引起压迫。

(3)左锁骨下动脉引起压迫左位主动脉弓:

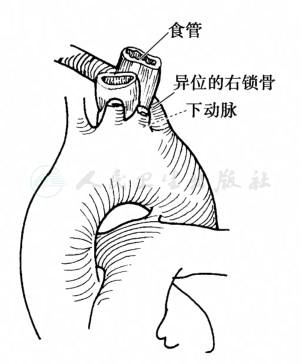

左位主动脉弓很少形成血管环,有的病例右锁骨下动脉异位起源于左锁骨下动脉远端的主动脉弓,再越过食管后方进入右上肢(图5)。有时异位右锁骨下动脉与右肺动脉之间存在动脉导管或动脉韧带;左位主动脉弓伴右位降主动脉,左主动脉弓绕过食管后方与降主动脉连接,则位于右侧的动脉导管或动脉韧带参与血管环的形成;或异位的左锁骨下动脉发自右位降主动脉近段,经食管后方进入左上肢,这些情况均可形成血管环,产生压迫症状。

图5 左位主动脉弓异位的右锁骨下动脉压迫食管

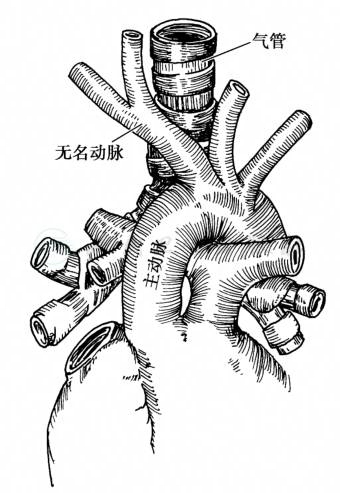

(4)无名动脉异常起源:

主动脉弓及其分支发育正常,但无名动脉从主动脉弓发出的部位偏向左侧,越过气管前壁,向上、向右进入右胸顶部。无名动脉长而松者不产生症状,但如血管粗大,短而紧则可严重压迫气管(图6)。

图6 无名动脉发出部位偏向左侧,越过气管前壁时压迫气管

(5)肺动脉吊带:

肺动脉吊带是左肺动脉异常起源于右肺动脉,并向后经气管分叉后方、食管前方向左行走,最后到达左侧肺门处,形成气管周围的吊带压迫(图7)。这种左肺动脉的畸形最早于1897年由Glaevecke和Doehle在一例7个月的婴儿尸检中发现。

图7 肺动脉吊带

主动脉弓及其分支畸形病例临床上呈现呼吸道和食管受压迫症状明显者均应施行外科手术治疗。与之密切相关的问题是,几乎所有有解剖性血管环的患者都会发现有显著的气道症状。启动早期且适宜的外科治疗,对于避免缺氧和窒息发作后的严重并发症是重要的。推迟治疗可能会导致猝死或进一步的气管支气管损害。诊断错误也可能导致对呼吸道梗阻进行了不正确处理,如长时间气管内插管,以及偶尔发生的主动脉弓溃破气管或食管的灾难性后果。手术方案根据病变具体情况,切断或游离造成气管、食管受压迫的血管或包括动脉韧带等纤维条索组织,充分松解游离气管、食管以消除症状,同时保证主动脉弓的血液循环顺畅。术前需控制呼吸道感染。必要时应用抗生素。清除呼吸道分泌物。通过补液、鼻饲,加强营养,改善全身状况。麻醉方法则选用气管插管麻醉。整个手术过程中应注意保持呼吸道通畅。最常用的手术切口是左侧后剖胸切口,经第4肋间切口进胸,血管环的处理方法则视病变的具体情况而定。

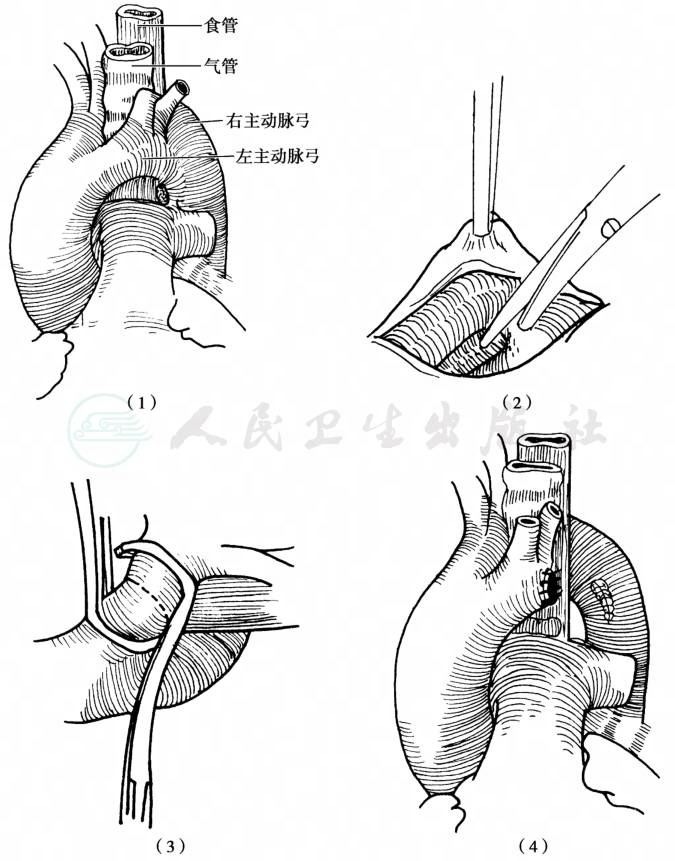

1.双主动脉弓、左主动脉弓远段较细且动脉韧带位于左侧者

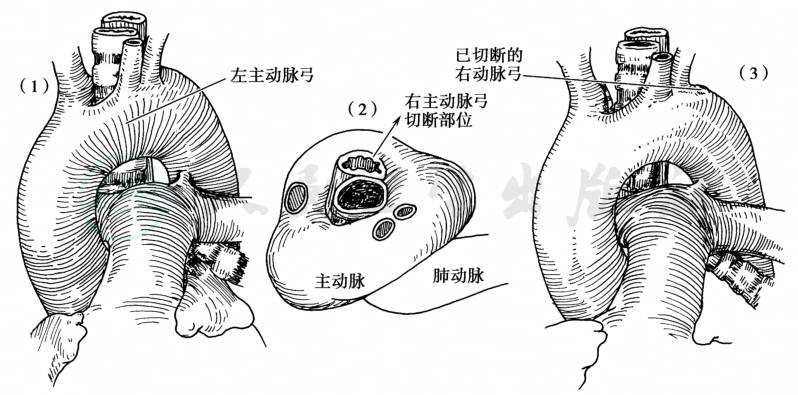

进胸后在迷走神经的后方或迷走神经与膈神经之间切开纵隔胸膜,游离喉返神经,注意避免喉返神经和胸导管受损伤。解剖游离动脉导管或动脉韧带,予以切断结扎或切断缝合。分离左主动脉弓远段。在左锁骨下动脉起始部与降主动脉之间或左颈总动脉与左锁骨下动脉之间,放置无创伤血管钳,切断左主动脉弓远段。分别缝合近、远段切端。充分游离近段主动脉弓切端后,将切端缝合固定于前胸壁筋膜,再剥离切除气管和食管周围的纤维组织,充分松解气管与食管,纵隔胸膜切口不需要缝合(图8)。左主动脉弓口径较粗的病例则在切断结扎动脉韧带后,解剖游离左主动脉弓远段和降主动脉,绕置线带并向左侧牵拉,显露右主动脉弓远段,放置无创伤血管钳,然后切断右主动脉弓,小心缝合其两侧切端。再将气管、食管与纵隔纤维组织及左主动脉弓充分游离。并将左主动脉弓与降主动脉缝合固定于前胸壁筋膜或肋骨骨膜上(图9)。

图8 双主动脉弓,切断导管和左弓

注:(1)显示双主动脉弓;(2)切断结扎动脉韧带;(3)钳夹左主动脉弓;(4)左主动脉弓已切断。

图9 切断右主动脉弓

2.右位主动脉弓、左侧动脉韧带、食管后异位右锁骨下动脉

这些情况形成的血管环可以经左胸切断结扎动脉韧带。在食管左侧切断结扎右锁骨下动脉,并将降主动脉与食管解剖分离后,与胸壁筋膜缝合固定。为了防止术后发生锁骨下动脉窃血综合征,可将右锁骨下动脉远段切端与左颈总动脉或主动脉弓作端-侧吻合术,亦可同时结扎椎动脉。

3.左主动脉弓、食管后异位锁骨下动脉

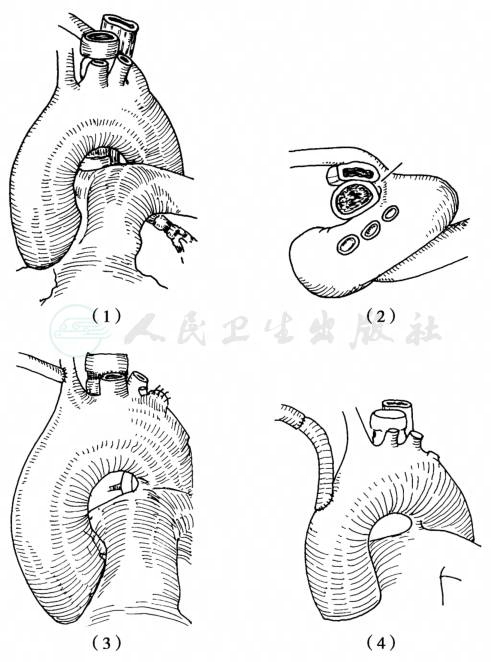

这种情况通常只压迫食管产生吞咽困难症状。经左胸侧后第4肋间切口进胸,在靠近主动脉弓处游离右锁骨下动脉,放置无创伤血管钳,切断、缝合右锁骨下动脉,然后游离右锁骨下动脉远段,将其推送到食管右侧,同时游离、切断食管周围纤维组织。为了防止发生锁骨下动脉窃血综合征可同时结扎椎动脉。年龄较大的病例可以经右胸侧后剖胸切口,切断右锁骨下动脉后,缝合近段切口,将右锁骨下动脉远段与右颈总动脉或主动脉弓作端-侧吻合术(图10)。

图10 手术示意图

注:(1)异位右锁骨下动脉压迫食管;(2)右锁骨下动脉切断部位;(3)右锁骨下动脉远段与右颈总动脉作端侧吻合;(4)右锁骨下动脉远段与人造血管连接后植入升主动脉。

4.无名动脉异常

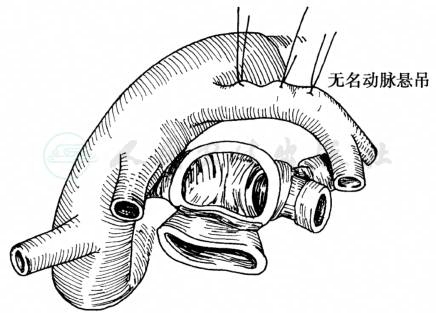

经右侧或左侧第4肋间前胸切口,游离无名动脉后,将无名动脉及主动脉弓前壁血管外膜纤维组织缝合固定于前胸壁纤维组织。悬吊无名动脉可以消除血管对气管前壁的压迫,增大气管腔直径(图11)。

图11 手术示意图

注:将无名动脉悬吊缝合固定于前胸壁解除对气管前壁的压迫。

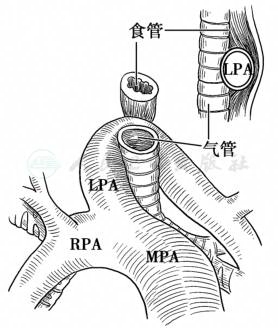

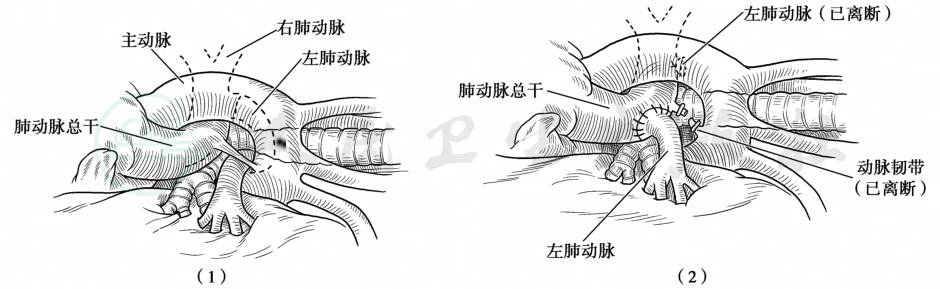

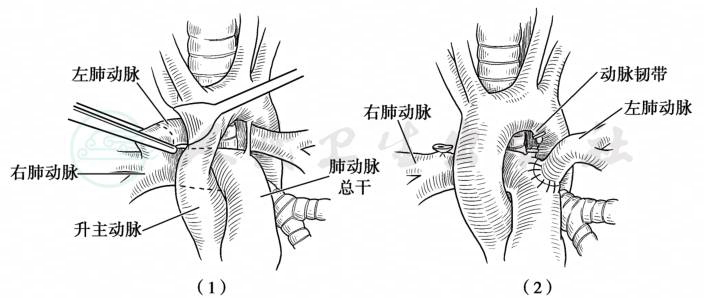

5.肺动脉吊带传统方法是非体外循环的肺动脉吊带纠治术

适用于那些不伴气管狭窄和其他心内畸形的病例(图12)。经左侧胸部切口纠治,但早年术后左肺动脉狭窄的发生率很高。近年来采用胸骨正中切口并在体外循环辅助下手术,可同时纠治伴随的气管狭窄症状(图13)。

图12 非体外循环下肺动脉吊带纠治术,左后外侧切口

注:(1)离断动脉韧带,充分游离左肺动脉,部分阻断肺动脉,于左肺动脉起始处离断(虚线),肺动脉总干左侧切开(虚线);(2)左肺动脉近端缝闭,动脉韧带切断缝闭,左肺动脉自气管后方拖出并吻合于肺动脉总干上。

图13 体外循环下肺动脉吊带纠治术,胸骨正中切口

注:(1)向左侧牵拉主动脉,充分显露右肺动脉和异常起源的左肺动脉,于虚线处离断左肺动脉,于肺动脉总干左侧作一切口(虚线);(2)左肺动脉近端缝闭,动脉韧带分离并缝闭,将左肺动脉拖出后吻合于肺动脉总干。