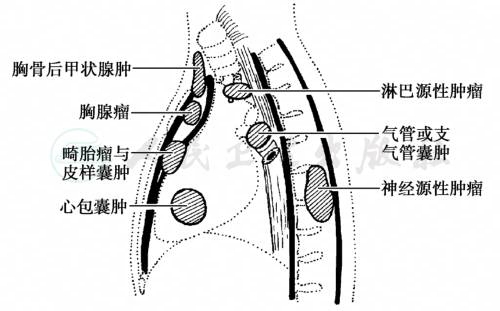

纵隔肿瘤组织学来源较多,可以无临床症状或伴有咳嗽、胸痛和呼吸困难等局部症状,部分肿瘤可以引起全身症状。前纵隔最常见的肿瘤为:胸腺瘤、畸胎瘤、异位甲状腺肿瘤、淋巴瘤等;中纵隔最常见的为先天性囊肿、淋巴瘤等;后纵隔最常见的是神经源性肿瘤(图1)。大多数纵隔肿瘤的发病原因和机制尚不清楚。不同组织来源的肿瘤治疗方案和预后有所不同,根据其部位及其形态可以形成初步诊断的意向,但确诊往往需要组织学和细胞学的依据。

图1 纵隔肿瘤好发部位

纵隔的两侧为胸膜,前方为胸骨,后方为脊柱和后肋,上界为胸廓入口,下界为膈。通常根据解剖标志将纵隔进行分区。分区的方法有常见的四分法和三分法。四分法以胸骨角和第四胸椎下缘的连线为界,分为上下纵隔。下纵隔以心包为界,分为前、中、后三区。三分法即将前自胸骨后至心包、大血管所形成的假想界面之间的区域称之为前纵隔;前纵隔的后界至前竖脊肌之间为内脏纵隔区,主要为纵隔内脏器、大血管所在的区域;内脏纵隔往后包括脊柱与后肋所形成的脊柱旁沟称为脊柱旁沟区。

恶性畸胎瘤可出现甲胎蛋白(AFP)、β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)升高;甲状旁腺肿瘤患者可以出现血钙升高;部分胸骨后甲状腺患者可以伴有甲状腺激素水平改变;某些类癌可以伴有肾上腺皮质激素分泌异常;成神经细胞瘤或者成神经节细胞瘤需要进行去甲肾上腺素、肾上腺素测定。

X线透视能够提供肿瘤大小、部位、密度、成分等信息。CT可以区别脂肪、血管、囊肿及软组织肿块、明确肿瘤与周围结构间的关系。增强CT能够发现心脏大血管的受累情况,已经成为纵隔肿瘤诊断中的常规检查。CT检查并不能区分纵隔肿瘤的良恶性,但它有时候能提示肿瘤侵犯邻近结构或有无胸内脏器的转移。

CT三维重建技术使得MRI的应用有所减少。但对造影剂过敏的患者更适合MRI检查。MRI能够评价软组织肿瘤的组成,评价神经源性肿瘤对椎间孔和椎管内的影响程度,评价纵隔肿瘤与血管、支气管的关系。

B超检查能够鉴别纵隔内肿瘤系囊性、实质性或混合性,对胸骨后甲状腺肿、延伸到纵隔内的颈部囊肿以及靠近胸壁的肿块的诊断有较大帮助。多普勒超声能够分辨肿块内血流的情况,对心包旁肿块的诊断有一定帮助。经食管超声(TEE)有利于评价纵隔肿瘤与心脏大血管的关系。

对怀疑肿块为甲状腺来源者,131I或123I核素扫描有助于明确诊断,对胸骨后功能性甲状腺肿诊断的敏感性和特异性较高。

正电子发射扫描(PET)可以在早期诊断肿瘤的生物学改变,检测肿瘤代谢情况,并且能够评价全身有无转移灶。

活组织穿刺检查适用于临床上高度怀疑恶性淋巴瘤者,或肿瘤巨大、难以切除干净的情况,以便明确诊断,制订治疗方案。尽可能采取粗针穿刺的方法,避免细针穿刺的不足带来诊断的困难。随着腔内技术如经气管镜、食管镜穿刺活检以及经纵隔镜、胸腔镜技术的开展,几乎能够完成全部纵隔肿瘤的活检。但对囊肿、包膜完整的肿瘤一般主张直接手术切除,特别是考虑诊断为胸腺瘤时。

1.手术适应证

原发性纵隔肿瘤及囊肿,绝大多数首先考虑手术治疗。少数病例可选用放疗或者化疗,如恶性淋巴瘤适合放疗,非精原细胞性生殖细胞瘤适合化疗等。

2.手术原则

纵隔肿瘤一般在全麻气管插管下手术。为确保气道通畅,巨大肿瘤或重危患者,可采用清醒时插管。应当选择暴露良好、创伤小、便于应急处理的切口。一般单侧性前纵隔肿瘤多采用前外侧切口,肿块大、超过中线者,可以采用胸骨横断。后纵隔肿瘤采用后外侧切口。位置偏高的前纵隔肿瘤、双侧性纵隔肿瘤及合并重症肌无力的胸腺瘤需作全胸腺切除术,可以采用正中切口或胸骨横断切口。

包膜完整的纵隔肿瘤做手术摘除一般不难。如肿瘤外侵严重,可行包膜内切除,不强求完整切除。源自椎孔内神经根的神经源性肿瘤,影响学上表现为哑铃型,因为椎孔处不易止血,单纯的胸部入路风险很大,而且容易残留导致复发。对这一类患者的手术,可以联合骨科医师或神经外科医师进行联合手术入路的一期外科切除,达到良好的治疗效果。

3.电视胸腔镜手术(VATS)和纵隔镜手术(VM)

VATS和VM与常规开胸手术相比具有创伤小、术后恢复快的优点,适用于部分纵隔肿瘤,尤其是后纵隔肿瘤、纵隔囊肿、良性畸胎瘤和较小的胸腺瘤等的摘除。肿瘤巨大或者肿瘤外侵严重者,一般不宜采用VATS或VM。