英文名称 :pulmonary embolism

肺栓塞是指各种栓子进入肺循环阻塞肺动脉或分支引起肺循环障碍的临床和病理生理综合征,包括肺动脉血栓栓塞、脂肪栓塞、羊水栓塞、空气栓塞、肿瘤细胞群、组织碎片、细菌性赘生物、寄生虫卵、医源性异物(如导管和封堵器)栓塞等。

肺栓塞在我国的发病率逐年增加,一方面由于对该疾病的认识和诊断水平提高,另一方面和生活水平提高、生活方式西化有关。肺栓塞多见于中老年人,随年龄增大而发病率增加,男性可能多于女性。肺栓塞的危险因素包括:凝血因子Ⅴ Leiden基因突变、抗凝血酶ⅢS蛋白及C蛋白缺乏、前凝血酶20210A因子突变、长期卧床、长途飞行旅行、心力衰竭、妊娠、长期口服避孕药、恶性肿瘤、血栓静脉炎、肺功能不全、糖尿病、高血压、体型肥胖、脑血管意外、骨折、创伤、外科大手术、静脉导管留置、睡眠呼吸暂停和抗磷脂抗体综合征等。肺栓塞的流行病学特点是漏诊率高、误诊率高和死亡率高。在欧美国家,死亡率一度在心脑血管疾病和恶性肿瘤之后,列第三位。

肺栓塞的易患因素较多,例如年龄(50岁以上)、下肢深静脉血栓形成、创伤、软组织损伤、烧伤、心肺疾病、肥胖、某些血液病、代谢病(糖尿病)等。

急性肺栓塞引起的病理生理改变和病情轻重与血栓大小和位置有密切关系,对人体造成的危害取决于肺动脉被血栓阻塞的范围和患者心肺储备功能的大小。肺栓塞常累及两侧肺动脉,右侧肺动脉及其分支比左侧多见,下叶比上叶多见。大块肺栓塞病例肺动脉主干或左右肺动脉突然被血栓阻塞,立即产生右心室排血机械梗阻,肺循环血流量减少,右心室压力升高,严重者可在舒张期将心室间隔推向左心室,影响左心室舒张期充盈。肺泡通气量虽未受影响而且往往因过度换气而有所增多,但因肺血流灌注量明显减少,在肺泡内未能进行正常的气体交换,于是动脉血O2分压明显降低,CO2分压也降低。心脏排血量急剧减少,造成组织缺血、缺氧及重要内脏器官功能障碍。肺栓塞还将诱致反射性肺小动脉痉挛,表现为心率增快、肺动脉高压和体循环低血压。血栓中聚集的血小板释放出5-羟色胺等生物活性物质还可导致肺血管和支气管痉挛,患者在很短时间内即可发生循环衰竭而死于休克。大块肺栓塞病例肺动脉阻塞范围50%以上,老年及心肺功能不全的病例肺动脉阻塞范围即便少于50%,亦可导致死亡。体积较小的血栓造成肺栓塞的范围仅局限于肺叶动脉或其分支者,可以不产生明显的生理功能障碍。经过一定时间后,血栓可被溶解或机化,在临床不易被发现。

慢性肺栓塞是继发性重度肺动脉高压的主要病因之一,传统观念认可“下肢深静脉血栓形成-急性肺栓塞-慢性肺栓塞-慢性阻塞性肺动脉高压”这一疾病进程,长期肺动脉高压可导致肺源性心脏病和右心衰竭。年轻、有肺栓塞史、红细胞异常增生症行脾切除术史、肺动脉压>50mmHg和原发性肺栓塞(无静脉血栓形成史)都是急性肺栓塞发展成慢性栓塞性肺高压的高危因素。约50%慢性阻塞性肺动脉高压病例没有明确的静脉血栓形成和急性肺栓塞病史,其可能原因有:没有症状的静脉血栓形成和肺栓塞史;在原发性肺小动脉病变或内皮功能不全基础上血栓形成。栓塞的肺组织淤血实变、色暗红、稍隆起,边界清晰呈锥形,尖端指向肺门。肺组织可发生坏死或肺泡内充满血液,常伴有局部纤维化胸膜炎和少量胸腔积液。梗死肺组织可纤维化、感染或破裂。慢性肺栓塞病理改变主要有腔内血栓机化、内膜增生、纤维性狭窄阻塞肺动脉。慢性肺栓塞根据手术标本病理分4型:①Ⅰ型:血栓位于叶及叶以上肺动脉主干;②Ⅱ型:内膜增厚纤维化在段以上肺动脉;③Ⅲ型:血栓或内膜增厚局限于段以下肺动脉;④Ⅳ型:肺动脉病变已没有明显血栓可见。Ⅰ型和Ⅱ型病变手术疗效最佳,Ⅲ型病变需要手术技术较高,Ⅳ型病变无手术指征,预后较差。

1.急性肺栓塞的治疗

根据2014ESC指南推荐,对于血流动力学不稳定患者(休克或低血压),建议进行再灌注治疗:首选溶栓治疗(Ⅰ B),如果存在溶栓禁忌,可以考虑行外科血栓切除术(Ⅰ C),或者经皮介入栓子清除术(Ⅱa C)。对于血流动力学稳定患者,首先根据肺栓塞危险指数进行分层,低危患者可以早期出院,在家完成治疗;中危患者需要住院接受口服抗凝治疗,对于影像学检查提示右室功能障碍,或反映心肌损伤的标记物改变的患者,建议溶栓治疗,若存在溶栓禁忌,采用外科手术或经皮介入栓子清除术作为补救措施。

(1)基础治疗

肺栓塞病例应绝对卧床。缺氧及低碳酸血症在肺栓塞中很常见,且多伴有血流动力学不稳定,给予纠正和支持等对症治疗非常重要。给予鼻导管或面罩吸氧,严重者需呼吸机支持。胸痛剧烈者应皮下注射吗啡或哌替啶。血压下降及休克可静脉滴注多巴胺,注意静脉补液速度和总量。

(2)抗凝治疗

对于中高危,临床尚未确诊的肺栓塞患者,指南推荐就有指征采用肠外途径普通肝素、低分子肝素或者磺达肝素进行抗凝治疗(Ⅰ C)。对于肺栓塞患者或中低危,不存在肾功能不全的患者,推荐使用低分子肝素或磺达肝素,可以降低出血风险和肝素诱导的血小板减少症(ⅠA)。高危患者的再灌注治疗,新的指南保留了普通肝素的使用(ⅠC)。肠外抗凝治疗需要持续至少5天,直到口服维生素K拮抗剂(华法林),INR达到2~3(Ⅰ B)。新的指南中,最显著的更新就是对新型口服抗凝剂(达比加群、利伐沙班、阿哌沙班、依度沙班)的推荐强度和证据级别与传统的维生素K拮抗剂一致,可以作为其替代治疗(ⅠB)。推荐剂量:利伐沙班,15mg/12h,持续3周,继而20mg/24h;阿哌沙班,10mg/12h,持续1周,继而5mg/12h;达比加群,150mg/12h,或者110mg/12h对于大于80岁以上患者。

(3)溶栓治疗

对于高危患者(休克或者低血压),新版指南仍然推荐积极溶栓治疗,但推荐强度降低一级(ⅠB),主要因为血流动力学不稳定患者的溶栓治疗在降低死亡率方面还缺乏足够的证据。中低危肺栓塞患者不推荐溶栓治疗。

对于大面积肺栓塞患者溶栓治疗可迅速溶解血栓和恢复肺动脉血流,逆转右心衰竭,增加肺毛细血管血容量。溶栓治疗越早越好,时间窗是2周内的新鲜血栓栓塞。

常用的溶栓药物有尿激酶(UK)、链激酶(SK)和重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA),我国常用的成人治疗方案是:①尿激酶2万IU/kg,2小时静脉滴注;②链激酶负荷剂量25万IU,静注30分钟,随后10IU/h持续滴注24小时;③rt-PA 50~100mg/2小时,静脉滴注。溶栓治疗结束后,常规继以肝素和口服抗凝剂治疗。溶栓治疗的绝对禁忌证有:活动性内出血、近期自发性颅内出血。相对禁忌证主要有:10天内外科大手术;分娩;近期严重胃肠道出血;肝、肾衰竭;严重创伤及高血压病例收缩压≥180mmHg,舒张压≥110mmHg。次要的有心肺复苏;左房血栓;感染性心内膜炎;肝、肾疾病;出血性疾病;妊娠及糖尿病;出血性视网膜炎等。

(4)介入治疗

对于高危肺栓塞患者,合并血流动力学不稳定(休克或低血压)存在溶栓禁忌或溶栓失败,经皮导管介入治疗可以作为外科血栓切除术的替代治疗(Ⅱa C)。

目前肺栓塞的介入治疗包括:导管内溶栓、导丝引导下导管血栓捣碎术、局部机械消散术、球囊血管成形术、导管内溶栓术与血栓捣碎术联合应用等。

抗凝治疗失败或者有绝对抗凝禁忌的患者可以考虑安装下腔静脉滤器。尽管有间接证据表明标准抗凝治疗联合下腔静脉静脉滤器置入可以减少肺栓塞患者的死亡率,目前的指南并不推荐肺栓塞患者常规安装下腔静脉滤器。

(5)外科治疗

肺动脉切开取栓术治疗急性肺栓塞的适应证为:用于伴有休克的大块肺栓塞,收缩压低于100mmHg,中心静脉压增高,肾衰竭,溶栓治疗失败或情况紧急不宜溶栓治疗者。对于循环呼吸衰竭患者,术前可行体外膜肺(ECMO)支持。

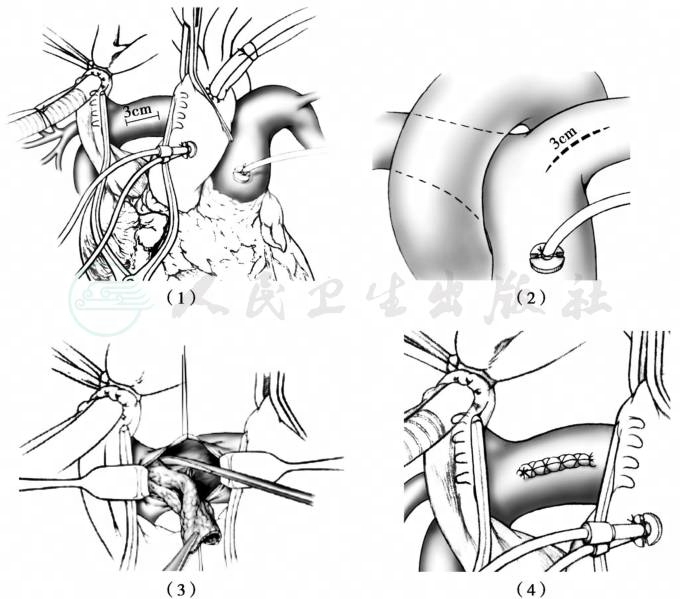

手术在体外循环下进行,无论术前CT是否提示有双侧肺栓塞,均应探查主肺动脉和双侧肺动脉。上、下腔静脉套带阻断,主动脉通过横窦套带。上腔静脉、主动脉套带分别向两侧牵引,充分解剖右肺动脉至右侧肺门,沿右肺动脉长轴中线切开肺动脉。主动脉套带向右侧牵拉,同法暴露、切开左肺动脉(图1)。

图1

(1)右肺动脉切开;(2)左肺动脉切开;(3)剥离肺栓塞;(4)缝合肺动脉切口

2.慢性血栓性肺动脉高压的治疗

2014年ESC指南推荐慢性血栓性肺动脉高压的首选治疗方式是采用外科肺动脉内膜剥脱术(ⅠC),口服鸟苷酸环化酶激活剂(Riociguat)用于改善不适合手术患者的临床症状,或者外科术后仍然反复出现慢性血栓性肺动脉高压患者的替代方法(ⅠB)。不论采用何种治疗策略,这些患者需要终身抗凝治疗(ⅠC)。

(1)肺动脉内膜剥脱术

1)手术指征

主要适用于治疗Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型肺动脉栓塞。Ⅵ型病变手术效果常常不理想。

2)手术原则

手术入路采用正中开胸;体外循环辅助;术中操作过程中采用停循环技术;双侧肺动脉血栓内膜均需要剥脱;建立正确的内膜剥离层面;完整彻底剥离增厚内膜。

3)手术方式

经典手术方式是在体外循环深低温停搏状态下,在相对无血的手术野内完成。左右肺动脉暴露技术同急性肺栓塞的外科治疗。手术关键是剥脱增厚内膜而不仅取出机化血栓,寻找内膜和中膜之间剥离的正确层面对手术成功有重要意义。在剥脱过程中要不断评估间隙的深度,过浅不能完全剥离增厚的内膜和血栓,过深有肺动脉破裂的危险。肺动脉破裂往往发生在肺动脉段分支,修补困难,可以在破口近端缝闭该分支,严重有需行肺叶切除可能。慢性阻塞性肺动脉高压较多合并三尖瓣反流,对是否需要同期处理三尖瓣反流仍有争议。因为梗阻解除后肺动脉压力明显下降,三尖瓣反流可以明显改善。若术前心脏超声发现有房缺,则术中关闭房缺或未闭卵圆窝可以有效防止术后肺动脉高压导致的右向左分流。

4)手术结果

目前关于肺动脉内膜剥脱术的外科治疗经验主要来自于University of California,San Diego(UCSD)医学中心的经验,该中心目前为止已完成3300例肺动脉内膜剥脱术,年龄从7岁至88岁,平均手术时间7小时,体外循环时间(218±41)分钟,主动脉阻断时间(88±25)分钟,停循环时间(37±12)分钟,其中,18例肺动脉阻力超过1500dyn·s·cm5,肺动脉阻力从术前(1778±293)dyn·s·cm5,术后降低至374±154 dyn·s·cm5,近期随访没有死亡,手术病理类型:Ⅰ型25%,Ⅱ型40%,Ⅲ型30%,Ⅵ型5%。国内仅极个别中心常规开展肺动脉内膜剥脱术,且在治疗经验方面与国外还存在很大差距。

(2)药物治疗

对有手术禁忌证或在等待手术的病例,药物治疗可以有效提高生存率和手术成功率。肺动脉内膜剥脱术者,术后10%~15%的病例仍持续肺动脉高压,此类病例亦需要药物治疗。鸟苷酸环化酶激活剂(riociguat)是目前美国FDA唯一一个批准用于治疗慢性血栓性肺动脉高压的药物,针对该药物的CHEST研究还处于研究中,目前还缺乏这方面的研究证据。

(3)肺动脉球囊成形术

目前还处于探索阶段,近期2~3年可能获益,但是远期效果不明朗。该方法不能完全替代外科手术,而只能是作为一种补充。目前只适用于无法手术患者。需要有经验的多学科团队仔细的选择患者,且只能在有经验的中心实施。

(4)终末期肺高压

对于Ⅳ型病变或反复肺栓塞者,肺移植或心肺移植是唯一治疗方案,但供体缺乏是主要问题。

肺栓塞的绝大多数血栓来源于下肢静脉,因此应着重预防下肢静脉血栓形成。具体措施有:抬高下肢,加速静脉血液回流,防止血流淤滞;穿弹性袜压瘪浅静脉可增加深静脉血流量和流速;经常锻炼小腿肌肉,作伸屈脚和踝部运动,可明显降低腓肠肌静脉血栓形成的发病率;保持水分平衡,防止血液黏稠度和凝固性增大,以及术后早期起床活动等。对于明确有下肢静脉血栓形成的患者,应预防性安置下腔静脉滤器。早期预防性应用抗凝药可以减少深静脉血栓形成,促进肺血管局部小血管形成的微栓溶解,尤其对肺栓塞高危病例,如曾有血栓栓塞病史、长期卧床、老年、体型肥胖、肿瘤、心血管病,以及拟施行腹部、盆腔、妇科、髋、膝部骨科手术等。2014ESC指南推荐新型口服抗凝剂,达比加群、利伐沙班、阿哌沙班、依度沙班等,可以作为传统的肝素/维生素K拮抗剂的替代治疗来预防下肢深静脉血栓。