英文名称 :pleural tumor

胸膜由间皮细胞和结缔组织构成,可分为覆盖于胸壁内侧的壁层胸膜和覆盖于肺及纵隔表面的脏层胸膜。胸膜肿瘤分为原发性和转移性两大类。转移性肿瘤较常见,以肺和乳腺来源者居多,其可通过直接侵犯或经淋巴、血液转移而发生。本节将着重讨论原发性胸膜肿瘤。原发性胸膜肿瘤最早由Lieutaud报道于1767年,该类肿瘤的组织学类型由于胸膜组织成分不一,因而除常见的来自于间皮细胞的间皮瘤外,尚有起源于结缔组织的平滑肌瘤、血管瘤、脂肪瘤和神经纤维瘤等,其中以胸膜间皮瘤居多,占整个胸膜肿瘤的5%,占全部癌症的0.02%~0.4%。胸膜间皮瘤起源于间皮细胞和浆膜下细胞,关于胸膜间皮瘤的病理类型及良、恶性的病理特征,长期以来一直存在争论和分歧,因而分类紊乱,名称繁多。目前胸膜间皮瘤分为局限型和弥漫型两类,局限型极少见,至今见报道者仅600余例,大多为胸膜纤维瘤,起源于胸膜间皮层附近腔隙里的不定型间质细胞,为良性或低度恶性,可被完整手术切除。弥漫型即为恶性胸膜间皮瘤,较局限型常见,起源于胸膜间皮细胞,恶性程度极高。

大量的临床表资料和动物实验研究证实本病的发生与吸入石棉纤维有着极为密切的关系。80%的恶性胸膜间皮瘤患者发病与石棉纤维的接触有关,其中包括温石棉、青石棉、透闪石棉及铁石棉,潜伏期约为35~40年。另外20%的患者不存在职业或环境石棉接触史,发病原因尚不清楚。近年来,有研究发现可能和恒河猿病毒40(simian virus,SV40)有关。在转染SV40的动物模型中可诱发间皮瘤,Pass等在恶性胸膜间皮瘤标本中发现了SV40的同源序列,Carbone等更认为石棉接触与SV40在恶性胸膜间皮瘤的发病中起到了协同作用。此外,沸石、放射治疗及二氧化钍等也可能是其致病原因。

目前恶性胸膜间皮瘤的发生率呈逐年上升趋势,美国现在每年的发病人数约2000~3000例,西欧约为5000例。澳大利亚是至今发病率最高的国家,男性发病率为59.8/100万人年,女性为10.9/100万人年。国内1958年首次报道该病,但至今尚无各地区有关恶性间皮瘤发病率及死亡率的详细资料,据初步估计发病率大概在0.1/10~0.6/10万人年之间,且各地差异较大。我国云南省大姚县是恶性胸膜间皮瘤的高发区,流行病学调查资料显示恶性胸膜间皮瘤发病率达到8.5/10万人年(1977~1983)和17.75/10万人年(1987~1995)。我国在近20年才开始重视石棉相关工业的控制和从业者的保护,故预计我国将在2030年左右面临恶性胸膜间皮瘤的发病高峰。

恶性胸膜间皮瘤按组织学分类可分为上皮细胞型、混合型和肉瘤型三种,其中上皮细胞型约占50%~60%,混合型约占30%,肉瘤型约占7%~10%。由于胸膜间皮瘤的形态变化范围广,在病理上其与转移性肺腺癌较难鉴别,早期的胸膜间皮瘤与良性胸膜细胞增生在普通光镜下更难鉴别。因而免疫组织化学染色目前已成为胸膜间皮瘤不可缺少的诊断手段。研究显示存在一些特异性和敏感性均较高的标记物可能对恶性胸膜间皮瘤的鉴别诊断有帮助。如细胞角蛋白(cytokeratin)、钙网膜蛋白(Calretinin)、Wilms瘤基因产物(Wilms’Tumour-1)、D2-40可作为恶性胸膜间皮瘤的阳性标记物,而癌胚抗原(carcinoembryonic antigen,CEA)、甲状腺转录因子-1(thyroid transcription factor-1,TTF-1)、MOC-31、Ber-EP4、BG-8以及B72.3等可作为恶性胸膜间皮瘤的阴性标记物用于恶性胸膜间皮瘤的诊断,但至今尚未发现恶性胸膜间皮瘤完全特异的标记物。在细胞遗传学方面,不同的研究显示恶性胸膜间皮瘤中60%~78%是二倍体并且其细胞倍增速度极慢。分子病理学研究表明间皮瘤细胞可出现染色体1、3、9短臂(p)和6、13、15长臂(q)某些特殊区域的缺失。这些发现在恶性胸膜间皮瘤与肺腺癌的鉴别诊断中也有一定的帮助。此外,电镜检查在恶性胸膜间皮瘤的鉴别诊断尤其是在组织学分类中也有较大意义。

从诊断和治疗角度,大体上把胸膜间皮瘤分为局限型和弥漫型两类,其病理特征如下:

1.局限型间皮肿瘤

常起自脏层胸膜,也可源自壁层胸膜。肿瘤呈圆形或椭圆形,可有分叶状。多为单个,大小不一,可从单个1~2cm小结节到巨大肿块充满整个胸腔。肿瘤基底部固定于胸膜上并突入胸腔内,瘤体表面光整覆以一层包膜,肿瘤质坚,切面呈白色,也有部分肿瘤可充满黏液而呈囊性,部分瘤壁可呈钙化。位于肺裂的间皮瘤瘤体可能累及肺实质,以致外表上很难与原发性肺部病变作鉴别。局限型间皮瘤多为良性肿瘤,生长缓慢。淋巴结转移少见,主要为直接浸润生长。一些良性间皮瘤在病理形态上显示为良性改变,但在生物行为上能直接浸润至肺、胸壁和纵隔器官,局部切除后常会复发。

2.弥漫型间皮瘤

好发于脏层胸膜,肿瘤细胞常沿胸膜面生长,引起胸膜广泛增厚,胸膜表面散在分布大小不一的瘤结节。受累的肺组织常被一层增厚的脏层胸膜所包裹。肺组织受压迫常伴有血性胸腔积液。光镜下瘤细胞极似腺癌,排列成乳头状、索条状、腺样结构。在癌细胞浸润胸膜处,见胸膜表面的间皮细胞呈肥大和增生。弥漫型间皮瘤为高度恶性肿瘤,肿瘤生长快,具有浸润性,常侵及胸壁、膈肌、肺和纵隔器官,有时肿瘤可穿透膈肌播散至腹腔脏器。肿瘤常有肺门、纵隔淋巴结转移,但远处转移较少见。

局限型间皮瘤的X线表现为肺野内的球形或圆形块影,肿瘤密度均匀,略有分叶状,有时肿瘤部分呈囊性或钙化、位于叶间裂的间皮瘤则肿瘤呈卵圆形,在侧位片上可见肿瘤长轴与叶间裂的走向一致。局限型间皮瘤一般不伴有胸腔积液或肋骨破坏。

弥漫型间皮瘤往往表现为单侧胸腔积液以及胸膜的明显增厚。20%的患者可在胸部平片上发现有石棉沉积症的表现。此外部分患者可发现有石棉相关的胸膜钙化。增强CT显示胸膜不规则的增厚、胸膜多发的强化结节(以胸腔下部为多)、大量胸腔积液是恶性胸膜间皮瘤的特征性表现。若肿瘤侵及心脏还可出现心电图的异常。

良性胸膜间皮瘤的手术效果较好,但有一定局部复发率。肿瘤切除范围应包括肿瘤周围2cm以上的正常胸膜组织,如肿瘤已累及肺叶则应同时作肺叶切除术。如肿瘤向外生长,突入胸壁,则应将部分肋骨和胸壁软组织一并切除,胸壁缺失可通过胸壁重建术予以纠治。局部复发的患者可考虑再次手术。

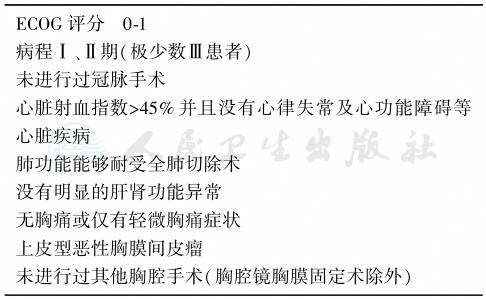

恶性胸膜间皮瘤最常用的外科治疗包括胸腔镜下滑石粉胸膜固定术(VATS talc pleurodesis)、胸膜切除/剥脱术(pleurectomy/decortication)和胸膜外全肺切除术(extrapleural Pneumonectomy,EPP)。胸腔镜手术在进行胸膜活检明确诊断的同时,排净胸腔积液后喷洒5g消毒滑石粉进行胸膜固定、消除胸膜腔,从而可以减轻因大量胸腔积液而引起的呼吸困难。此外,尚可在胸腔镜下对病灶范围进行准确评价,对有机会接受根治性手术的患者进行滑石粉胸膜固定术后仍可以进行胸膜外全肺切除术;对疾病进展期患者则接受全身化疗。胸膜切除/剥脱术是在第6肋后外侧切口下尽可能切除包括纵隔、心包及膈肌在内的所有壁层、脏层胸膜,保留肺组织。该手术由于手术创伤和手术难度较小,患者的适应证和耐受性较好,在临床获得了广泛应用,术后胸腔积液的复发概率较胸膜固定术少,但由于手术后肺组织的保留而限制了放疗的应用。主要的术后并发症包括术后漏气、脓胸、出血、膈肌功能或膈神经功能受损,总体发生率在1.5%~5%,肿瘤组织残留发生率约80%,局部复发率高达80%~90%。胸膜外全肺切除术是MPM患者相对根治性的手术,通常在第6肋骨表面作后外侧切口,将患侧胸膜腔及其内的全部器官包括膈肌、部分心包完整切除。膈肌缺损通常以人工材料(如Gortex、Marlex补片)加以修补。由于患侧胸腔内肺已被切除,患者可以接受较高剂量的放射治疗。该手术由于技术难度大,对患者创伤亦较大,围术期死亡率高达30%。近年来,随着医疗技术、器械和止血技术等的发展,以及手术适应证(表68-3)的仔细筛选,在经验丰富的医疗中心围术期病死率下降到可以接受的5%以下,并且接受胸膜外全肺切除术者的无瘤生存期相对于接受胸膜切除/剥脱术者显著延长,5年生存率可接近10%~20%。但单纯胸膜外全肺切除术的治疗效果仍不理想,中位生存期仍低于2年,对于肉瘤型以及纵隔淋巴结转移的患者效果尤差。现今多数学者认为,对有合适适应证的患者(表3)可施行胸膜外全肺切除术以获得良好的局部控制及远期生存率,并在术后接受全身化疗以及最高剂量可达55Gy的患侧胸腔放射治疗,该以胸膜外全肺切除术为核心的联合治疗被称为三联治疗方案(Trimodality therapy)。

多数恶性胸膜间皮瘤患者发现时已无手术指征,化疗成为该类患者最为主要的治疗手段。目前的一系列临床随机研究显示顺铂联合抗叶酸制剂为基础的联合化疗是唯一被证实有生存获益的化疗方案。培美曲塞联合顺铂方案中位生存期为12.1个月,缓解率高达41.3%,已被推荐为一线化疗方案,使用周期则取决于患者的个体差异及临床医师对疾病的判断和患者的生活质量评分。近来也有学者开始探索雷替曲塞的治疗价值,其较培美曲塞而言更为经济实惠,在欧洲和加拿大已被用于临床。吉西他滨联合铂类方案可用于培美曲塞禁忌患者的一线治疗。

表3 胸膜外全肺切除术适应证