中文别名 :变应性鼻炎

过敏性鼻炎(allergic rhinitis,AR)即变应性鼻炎,是指机体接触到过敏原之后主要由免疫球蛋白E(IgE)介导的鼻黏膜非感染性慢性炎性疾病。随着环境的变化,过敏性鼻炎的发病数量逐年上升,我国儿童过敏性鼻炎患病率为15.79%(95% CI 15.13~16.45),其中华中地区患病率高达17.20%,华南地区为15.99%、西北地区为15.62%、中国台湾地区为15.33%、西南地区为15.07%、华北地区为14.87%,华东地区患病率最低为13.94%,且近年来呈逐年增高趋势,已成为困扰儿童的常见疾病,且首次发病年龄越来越小,6月龄儿童或更小儿童报道的病例越来越多,严重影响患儿的生活质量。目前过敏性鼻炎已经成为儿童主要呼吸系统疾病之一,在呼吸科、耳鼻喉科、变态反应科均受到高度重视。过敏性鼻炎已经成为全球性健康问题。

(一)遗传及家族史

同其他过敏性疾病一样,遗传因素在过敏性鼻炎的发病中起着很重要的作用。遗传基因特性对血清总IgE水平有决定作用,影响患儿对周围环境因素的反应以及过敏性鼻炎的发生过程。临床流行病学调查显示,变态反应性疾病患者存在遗传易感性。遗传学已证实人类基因组多个位点基因多态性导致过敏性鼻炎的易患性,染色体2q12、5q31、6p21.3和 11q13.5等多个位点的单核苷酸多态性可能与过敏性鼻炎和哮喘等变应性疾病相关联。

若父母患有过敏性疾病,儿童患过敏性鼻炎的风险增加3.44倍。目前研究表明,在过敏性鼻炎家系中三级亲属患病率分别为:Ⅰ级亲属(12.11%)>Ⅱ级亲属(5.12%)> Ⅲ级亲属(2.75%)> 一般人群(1.20%),进一步证实了过敏性鼻炎的家族易感性。

近年来变应性疾病发病率升高,提示遗传作用并非主要作用,有学者提出影响过敏性鼻炎发病的主要因素是遗传和环境的相互作用。

(二)出生及喂养状况

生命早期的一些危险因素对后期的过敏性鼻炎发病有着一定影响,包括:母亲怀孕的年龄、怀孕的次数、是否为早产儿、出生时体重、出生后喂养情况、新生儿期健康状况等。有学者研究表明,过早喂养固体食物以及母亲孕期吸烟会增加儿童患过敏性鼻炎的风险。生后母乳喂养3~6个月可减少婴幼儿过敏性疾病的发生。多价不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acids,PUFA)的摄入,尤其是n-3PUFAα-亚麻酸对儿童免疫系统的发育及减少儿童过敏性疾病的发生有很大益处。

(三)环境因素

1.环境污染

流行病学和毒理学研究表明空气污染可以诱发包括过敏性鼻炎、哮喘等在内的过敏性疾病发作。这些污染物包括大气悬浮细颗粒物(particulate matter,PM)、二氧化氮(NO2)、臭氧(O3)、二氧化硫(SO2)等。

2.养宠物

现代社会家庭饲养宠物有增多趋势,许多动物的皮毛、皮屑中存在具有强变应原特性的物质,导致个体发生严重过敏反应。也有研究观察到母亲孕期接触动物对孩子过敏有保护效应,随即进一步探索相应的机制,发现脐带血TLR-5和TLR-9表达升高与医师诊断的特应性皮炎减少相关,且母亲孕期接触猫与TLR-2基因多态性之间存在显著相互作用,提示基因与环境相互作用影响过敏性疾病的发生。

3.感染因素

感染性疾病的控制与减少被认为与近年来变应性疾病流行增加有关。卫生假说认为在儿童时期,获得的感染抑制了变态反应的发生。随着城市化的加速,家庭结构的缩小,居住条件及个人卫生条件的改善,减少了儿童感染性疾病的发生,从而导致了过敏性疾病发生的增加。

4.社会经济状态

从疾病分布地理特征来看,过敏性鼻炎在北半球呈从北到南梯度递减分布(与国家经济社会发展的水平的地理分布特征相同),而在南半球正好相反,表明社会经济发展水平对疾病发病率有影响。自从20世纪90年代开始,祖国兴起大规模绿化,使得不少城市空气中的花粉种类和含量增加,导致人群中过敏性鼻炎患病率正增长。

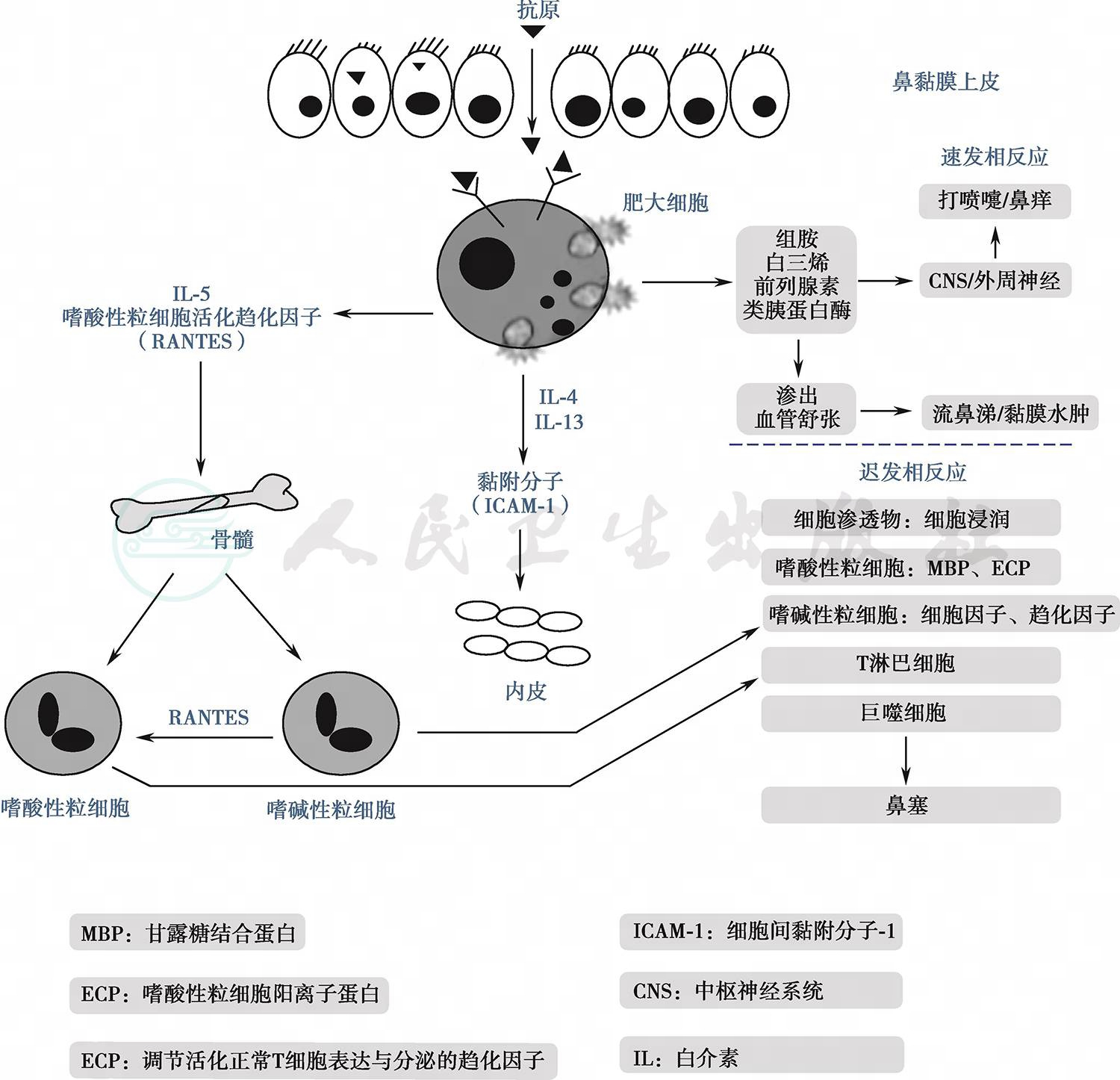

过敏性鼻炎是主要由IgE 介导的Ⅰ型变态反应,其主要病理机制为抗原进入致敏个体内,引起相关炎症介质释放和炎症细胞聚集,进而引发一系列症状。又分为致敏和激发两个阶段。激发阶段又分为速发相和迟发相(图1)。大多数抗原为吸入性抗原,以尘螨、霉菌和花粉最常见。

图1 过敏性鼻炎发病机制

(一)致敏阶段

变应原进入鼻腔,被抗原呈递细胞(antigen presenting cell,APC)捕获加工,将抗原肽递呈给初始T细胞,T细胞分化向Th2细胞偏移,使Th2细胞数量增多。过敏性鼻炎是体外环境作用于机体导致异常免疫反应,造成Th1和Th2免疫反应失衡而引发的,以鼻腔黏膜Th2免疫反应为主的变应性炎症反应。

(二)激发阶段

1.速发相反应(acute-phase reaction)

被变应原致敏的个体在抗原持续刺激下,可在数分钟内发生速发相反应。表现为肥大细胞增多,识别沉积在呼吸道黏膜的变应原而发生脱颗粒,释放颗粒中的炎性介质,包括:组胺、类胰蛋白酶、食糜酶、激肽原酶和肝素等。肥大细胞同时分泌前列腺素 D2、白三烯 C1、白三烯D1、白三烯E1等炎症介质,上述介质可刺激鼻黏膜的感觉神经末梢和血管,兴奋副交感神经,这一过程称为速发相反应,最终出现鼻痒、眼痒、水样涕、连续喷嚏和不同程度的鼻塞等症状。

2.迟发相反应(late-phase reaction)

致敏的个体在接触变应原产生速发相反应后4~6小时,会出现迟发相反应。该反应在接触后6~9小时内达高峰,然后逐渐消退。在此期间,肥大细胞产生的炎性介质作用于血管内皮细胞,表达血管细胞黏附分子和选择素E,导致血液循环中的白细胞与血管内皮细胞黏附在具备趋化作用的因子的协同作用下,促使嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、嗜碱性粒细胞、T细胞和巨噬细胞等浸润黏膜组织。鼻黏膜中浸润的炎性细胞活化并释放出炎性介质,可再次激发速发相反应,使急性变应性症状反复出现,炎性反应持续和加重,鼻黏膜出现明显组织水肿导致鼻塞。迟发相反应可由肥大细胞激发,也可由T细胞激发,二者的区別在前者依赖IgE的作用,而后者可不依赖IgE,而主要由组织相容性复合物MHC介导。

除去上述参与过敏性鼻炎免疫反应的细胞,肥大细胞和嗜碱性粒细胞的介质可通过特定受体直接激活感觉神经末梢、血管和腺体。例如:组胺似乎对血管和感觉神经有直接影响,而白三烯会引起血管舒张。感觉神经的激活导致瘙痒和各种中枢反射的产生。一系列细胞作用导致打喷嚏的运动反射和刺激鼻腔内腺体分泌并产生一系列副交感神经反射。当存在过敏性炎症的情况下,这些末梢器官反应明显上调。也就是说,感觉神经的高反应性是过敏性鼻炎的常见病理生理特征。

实际上,多数气传变应原具有蛋白酶活性,能够损害上皮黏膜屏障的完整性,刺激感觉神经的敏感性。当环境变应原浓度达到一定水平,尤其与环境刺激物(烟草、烟雾、汽车尾气污染物、病毒等)结合的情况下,能够引发炎性反应和临床症状。上皮细胞在过敏性鼻炎发病中的作用也具有两面性,一方面作为抵抗变应原刺激的物理屏障,另一方面在具有蛋白酶活性的变应原或其他刺激因素的作用下也可生成胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)、IL-33等促变态反应的细胞因子,直接诱导促Th2反应的树突状细胞或2型天然样淋巴细胞的生成,导致局部IgE增高、嗜酸性粒细胞聚集和相关症状,而全身循环的IgE水平未见异常,这种情况,近来学者们称之为局部过敏性鼻炎(local allergic rhinitis,LAR),或者与特应质相对应而称为特异性体质(entopy)。提示局部变态反应微环境的形成可以由环境变应原和刺激因素诱导形成,并不完全依赖于是否存在特应性遗传体质。另外,自主神经系统分泌的神经肽如神经生长因子、脑源性神经生长因子等非变态反应因素也参与了过敏性鼻炎发病的高反应过程。

也有人提出过敏性鼻炎本质上也是宿主的一种防御反应,因为过敏性鼻炎产生病理性损害的同时,也能对毒性物质产生一定的保护效应和对肿瘤生成产生一定的抵抗反应。也就是说,IL-33刺激的肥大细胞和嗜碱性粒细胞分别通过增加组胺释放和嗜酸性/嗜碱性粒细胞的化学引诱物的产生引起了速发和迟发相的过敏性鼻炎临床表现。对于伴有支气管哮喘(BA)的过敏性鼻炎儿童中,外周Th17/Treg细胞的失衡在其发病机制中起重要作用。

过敏性鼻炎病程中以围绕Th2方向的免疫应答为特征的第一环节即天然免疫学功能被活化,随后获得性免疫系统中的T淋巴细胞效应性细胞因子释放,释放出大量的前炎症因子、生长因子和趋化因子,级联放大获得性免疫应答,与树突状细胞、T淋巴细胞及B淋巴细胞进行信息传递从而参与过敏性鼻炎的发病。

(一)按变应原种类分类

以往按过敏原种类,将过敏性鼻炎分为季节性过敏性鼻炎和常年性过敏性鼻炎。

1.季节性过敏性鼻炎(seasonal allergic rhinitis)

鼻部症状发作呈季节性,主要是植物花粉季节性播散引起,常见致敏原为花粉、真菌等季节性吸入物变应原。花粉过敏引起的季节性过敏性鼻炎也称花粉症(pollinosis)或花粉症(hay fever)。不同地区的季节性变应原暴露时间受地理环境和气候条件等因素影响。

2.常年性过敏性鼻炎(perennial allergic rhinitis)

鼻部症状发作呈常年性,主要是由常年存在的变应原引起,常见致敏原为尘螨、蟑螂、动物皮屑等室内常年性吸入物变应原,以及某些职业性变应原。

(二)按症状持续的时间分类

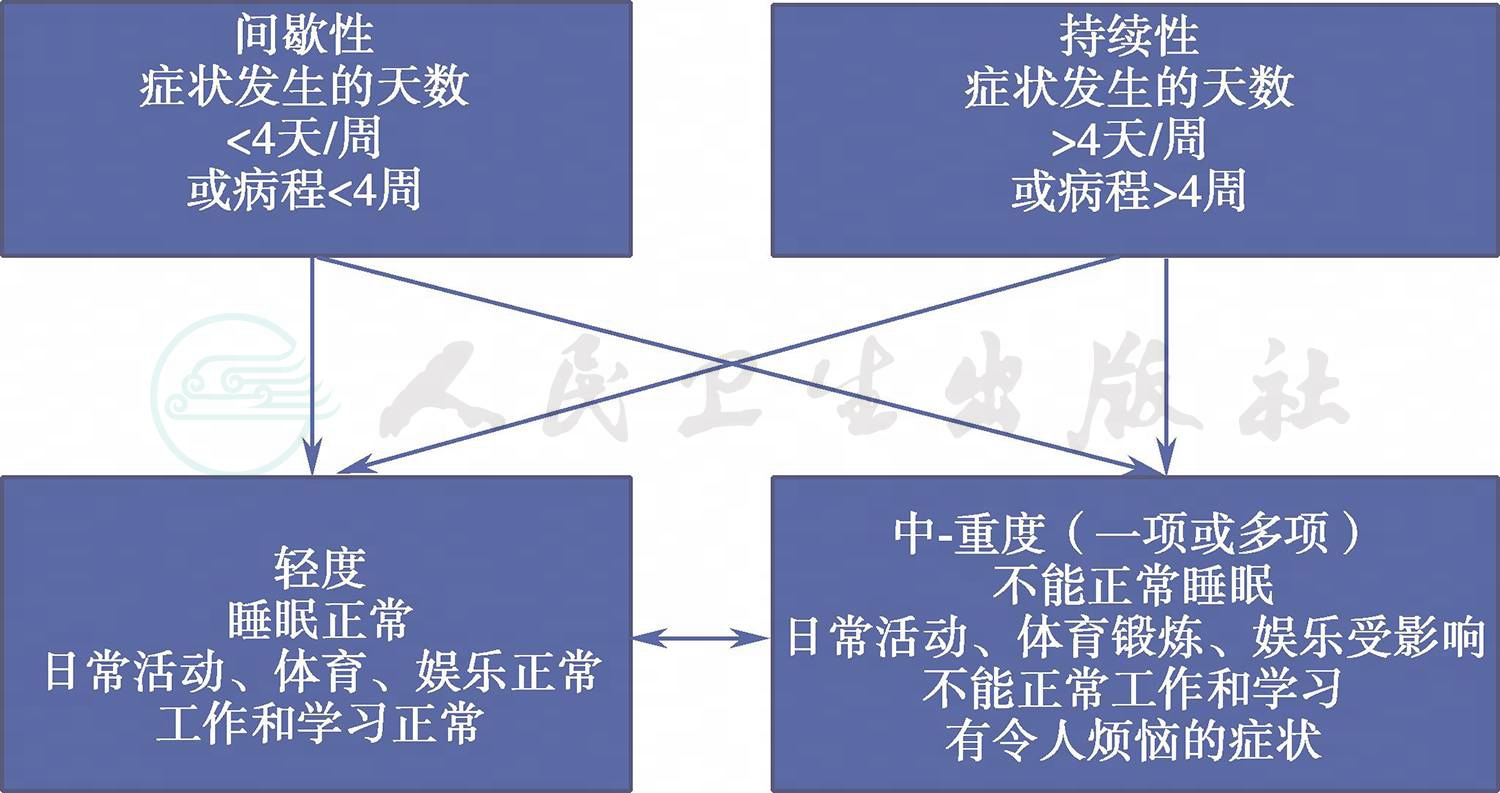

事实上,花粉症患者可能对不止一种花粉敏感,而有些地区常年存在花粉,常年性过敏性鼻炎也不都是每天发病,且也有季节性加重。因此,2001年《过敏性鼻炎及其对哮喘的影响(allergic rhinitis and its impact on asthma,ARIA)》指南中提出,过敏性鼻炎根据症状持续时间可分为间歇性(intermittent)和持续性(persistent)两型(如下)。

1.间歇性过敏性鼻炎

症状持续时间少于每周4天或病程少于4周。

2.持续性过敏性鼻炎

症状持续时间多于每周4天,且总病程在4周以上。

(三)按疾病严重程度分类

1.轻度过敏性鼻炎

症状轻微,对生活质量(包括睡眠、日常生活、工作和学习;下同)未产生明显影响。

2.中-重度过敏性鼻炎

症状较重或严重,对生活质量产生明显影响。

将过敏性鼻炎根据症状持续时间可分为间歇性和持续性两型,又根据症状严重的程度,分为轻度和中重度两型,交叉组合后构成过敏性鼻炎的四个亚型(图2)。

图2 过敏性鼻炎分类

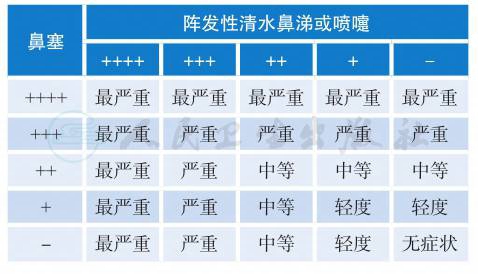

2017年,日本变态反应协会按照疾病的类型分为喷嚏型、流涕型、鼻塞型、混合型,并根据症状、测试结果、鼻黏膜的检查来确定过敏性鼻炎的严重程度(表1,表2)。该分类方法更直观、方便,并给予相应的治疗指导。

表1 根据过敏性鼻炎的严重程度分类Ⅰ

表2 根据过敏性鼻炎的严重程度分类Ⅱ:症状的严重程度

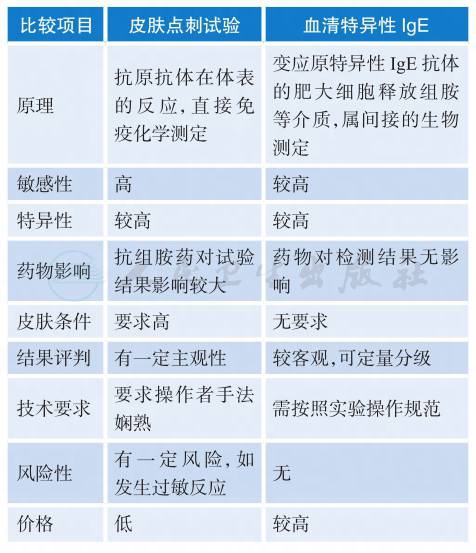

1.皮肤点刺试验(skin prick test,SPT)

过敏原皮肤试验称为过敏原体内检测,是确定IgE介导的Ⅰ型变态反应的重要检测手段,主要方法为皮肤点刺试验和皮内试验。SPT采用的变应原种类应为本地区常见的气传变应原,主要包括尘螨、花粉、动物毛发、真菌、蟑螂等。SPT具有高敏感性和较高特异性,一般均在80%以上,因此可为过敏性鼻炎的诊断提供有价值的证据,临床推荐用于诊断儿童过敏性鼻炎。使用标准化变应原试剂,在前臂掌侧皮肤点刺,如果患儿对某种过敏原产生超敏反应,那么20分钟内在皮肤点刺部位出现风团和红斑,风团直径 ≥ 3mm为SPT阳性(图4)。评价SPT强度可采用皮肤指数SI,分别测量变应原和组胺风团最大和最小直径,两者风团的平均直径,其比值即为SI。分为 4 个等级,0.3SI < 0.5 为 +,0.5 ≤ SI < 1.0 为 ++,1.0 ≤ SI < 2.0 为 +++,SI ≥ 2.0 为 ++++。每次试验均进行阳性和阴性对照,阳性对照采用组胺,阴性对照采用变应原溶媒。按相应的标准化变应原试剂说明书判定结果。

图4 皮肤点刺试验

值得注意的是,口服抗过敏药(H1受体拮抗剂、白三烯受体拮抗剂)及部分感冒药物对SPT有抑制作用,因此应停药1周后行SPT,避免假阴性。建议使用标准化变应原试剂,在前臂掌侧皮肤点刺,20min后观察结果。每次试验均进行阳性和阴性对照,阳性对照采用组胺,阴性对照采用变应原溶媒。按相应的标准化变应原试剂说明书判定结果。

2.血清特异性IgE检测(serum specific IgE detection)

适用于任何年龄,是诊断儿童过敏性鼻炎的重要实验室指标之一。

(1)血清总IgE检测:血清总IgE是否作为过敏性鼻炎的诊断指标目前还存在较多争议。由于过敏性疾病、寄生虫感染和种族等因素均可使血清总IgE水平升高,且大约1/3常年性过敏性鼻炎患者血清总IgE水平在正常范围,因此,血清总IgE对于过敏性鼻炎诊断价值不大。但也有研究认为,血清总IgE水平升高提示机体为过敏体质,可作为过敏性鼻炎的参考指标。近期有研究表明,血清总IgE与血清特异性IgE有较强相关性,低水平的血清总IgE有助于排除过敏反应。

(2)血清特异性IgE检测:即变应原体外检测,是机体过敏原反应的重要客观指标,是针对某一过敏原产生的IgE,具有特异性。它与SPT具有相似的诊断性能,但各有特点。血清特异性IgE适用于任何年龄段患者,且不受用药、操作人员影响及皮肤条件限制。通常,血清特异性IgE水平 ≥ 0.35KU/L即为阳性,提示机体处于致敏状态。

皮肤点刺实验与血清sIgE检测方法比较见表3。

表3 变应原检测方法的比较

3.鼻分泌物检测

包括鼻分泌物涂片、鼻灌洗液中特异性IgE测定等。鼻分泌物涂片采用伊红亚甲蓝染色,高倍显微镜下嗜酸粒细胞比例>0.05为阳性。

4.鼻激发试验

将某种过敏原直接作用于鼻黏膜,观察是否诱发相关临床症状。记录激发试验后产生的症状,并结合客观检查结果进行综合评价,以获取有临床诊断和鉴别诊断价值的数据资料。但该方法临床诊断中应用极少,主要用于科研工作。

5.鼻灌洗液特异性IgE测定

儿童过敏性鼻炎患者鼻腔分泌物中含有大量特异性IgE,但血清sIgE可正常或升高,这可能与前者直接由鼻黏膜过敏反应所产生,而后者则需由炎症部位进入血液所致。因此,过敏性鼻炎患儿分泌物特异性IgE较血清sIgE出现快、含量高,能早期、准确反映鼻黏膜炎症的性质,对儿童过敏性鼻炎诊断有一定价值。

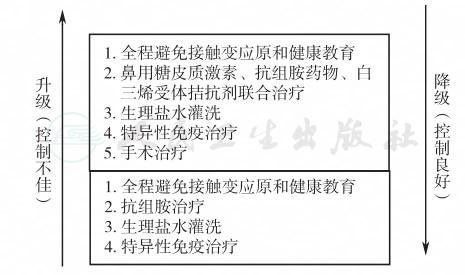

过敏性鼻炎的治疗原则包括环境控制、药物治疗、免疫治疗和健康教育,概括地形容为“防控结合,四位一体”。本病虽然目前尚不能彻底治愈,但通过规范化防治,患儿的各种症状可得到良好控制,并显著改善生活质量。儿童过敏性鼻炎的防治应采取阶梯治疗模式见图5。

图5 儿童过敏性鼻炎的防治采取阶梯治疗模式

(一)变应原回避

避免接触变应原是过敏性鼻炎防治策略中的重要组成部分。控制过敏性鼻炎症状的第一步是识别和回避变应原。对于室内过敏原可以采用有效手段避免接触,室外过敏原避免接触较为困难。对于不同的过敏原可采用相应措施避免接触。国内多中心、随机、双盲、安慰剂对照临床研究表明,花粉阻隔剂对尘螨过敏的常年性过敏性鼻炎患者(包括儿童和成人)的鼻部症状和生活质量有明显改善作用。

1.花粉

对花粉过敏的过敏性鼻炎患儿,在空气中花粉浓度较高的季节进行户外活动时,最好避开致敏花粉播散的高峰期,以减少症状发作。在自然暴露于花粉的环境中,患者使用特制的口罩、眼镜、鼻腔过滤器、花粉阻隔剂及惰性纤维素粉等可减少致敏花粉吸入鼻腔或与结膜接触,缓解鼻、眼症状。

2.尘螨

最适宜的生长温度为18~30℃,相对湿度为70%~80%,对寒冷和高温都不耐受,-10℃环境12小时可以杀灭尘螨,55℃以上的热水也可以将其杀灭。阻止尘螨生长繁殖,减少尘螨暴露有助于减轻其引发的过敏,可以采取以下措施:①降低室内的相对湿度;②床上用品定期清洗、烘干;③使用包装套;④勤洗勤晒地毯、窗帘及家庭软装饰物。

3.霉菌

霉菌繁殖需有较高的温度和湿度。预防霉菌过敏应尽量保持居室或作业场所干燥、洁净、向阳及通风良好。可采用室内空气过滤器,以去除空气中99%以上直径大于2μm的微粒,包括真菌孢子。远离潮湿的地下室等霉菌易滋生的地方,保持室内干燥清洁。定期在房间内的墙纸、挂画处喷洒除霉剂,进行防霉菌处理,及时扔掉易发霉的旧物件,如旧书、衣服、床上用品、报纸等。

4.蟑螂

可采用灭蟑螂制剂杀灭家中的蟑螂,并彻底清除其尸体及排泄物,封闭蟑螂可能进出的通道或缝隙。减少家中蟑螂可能藏匿的空间,及时清理食物残渣,切断蟑螂食物来源。

5.宠物

宠物的毛发、皮屑以及腺体分泌物可作为变应原,而且宠物身上往往会滋生大量的螨虫,并会携带到室内各个角落。因此,应避免在室内饲养宠物,以减少变应原接触。

(二)药物治疗

儿童过敏性鼻炎药物治疗原则与成人相同,主要包括抗组胺药、糖皮质激素、抗白三烯药、减充血剂、肥大细胞膜稳定剂、抗胆碱药、中药、鼻腔冲洗。轻度间歇性儿童过敏性鼻炎采取抗组胺药物治疗,中-重度间歇性和持续性儿童过敏性鼻炎采取鼻用糖皮质激素、抗组胺药物和/或白三烯受体拮抗剂联合用药。过敏性鼻炎常用治疗药物见表7。

表7 过敏性鼻炎常用治疗药物

1.抗组胺药

组胺是广泛存在于人体组织中的一种具有促炎作用的神经递质。抗组胺药与组胺有共同的乙胺基团X-CH2-CH2-N,可与H1受体结合,使活性受体向非活性受体转换,进而拮抗组胺发挥生物学效应,通过阻断组胺受体抑制小血管扩张,降低血管通透性,消除或减轻过敏性鼻炎患儿的打喷嚏和流涕等症状,可分为鼻用和口服。

过敏性鼻炎患儿建议使用第二代及以上抗组胺药物。口服抗组胺药对流涕、喷嚏、鼻痒和眼部症状有效,对鼻塞的作用较差;鼻用抗组胺药在给药部位浓度高,起效快,全身反应小,尤其适用于儿童,可缓解鼻痒、喷嚏、流涕等症状,但对眼部症状无效。目前,临床上儿童过敏性鼻炎常用的口服二代抗组胺药物为氯雷他定及西替利嗪。第二代抗组胺药具有一定的抗炎作用,通过抑制黏附分子的表达和趋化因子的活性,从而抑制炎性细胞的聚集和浸润,稳定和抑制肥大细胞脱颗粒以及其他炎性介质的合成释放,如白三烯、5-羟色胺和血小板活化因子等。第二代口服抗组胺药具有良好的安全性,其血脑屏障的穿透性低,减少了对中枢神经系统的抑制作用,镇静和嗜睡不良反应较少见。抗组胺药物不但可以治疗过敏性疾病,还能减少呼吸道病毒感染和喘鸣次数,在哮喘的二级预防中有非常重要的作用。伴有湿疹、眼部过敏症状的患儿更适用口服抗组胺药治疗。鼻用抗组胺药比口服抗组胺药起效更快,通常用药后15~30分钟即起效,可能与鼻腔局部给药可以在病变部位获得更高的药物浓度、更快和更直接地作用于病变局部的靶细胞,发挥治疗作用有关。研究认为,在中-重度过敏性鼻炎的治疗中,鼻用抗组胺药与鼻用糖皮质激素联合治疗起效快、疗效好。

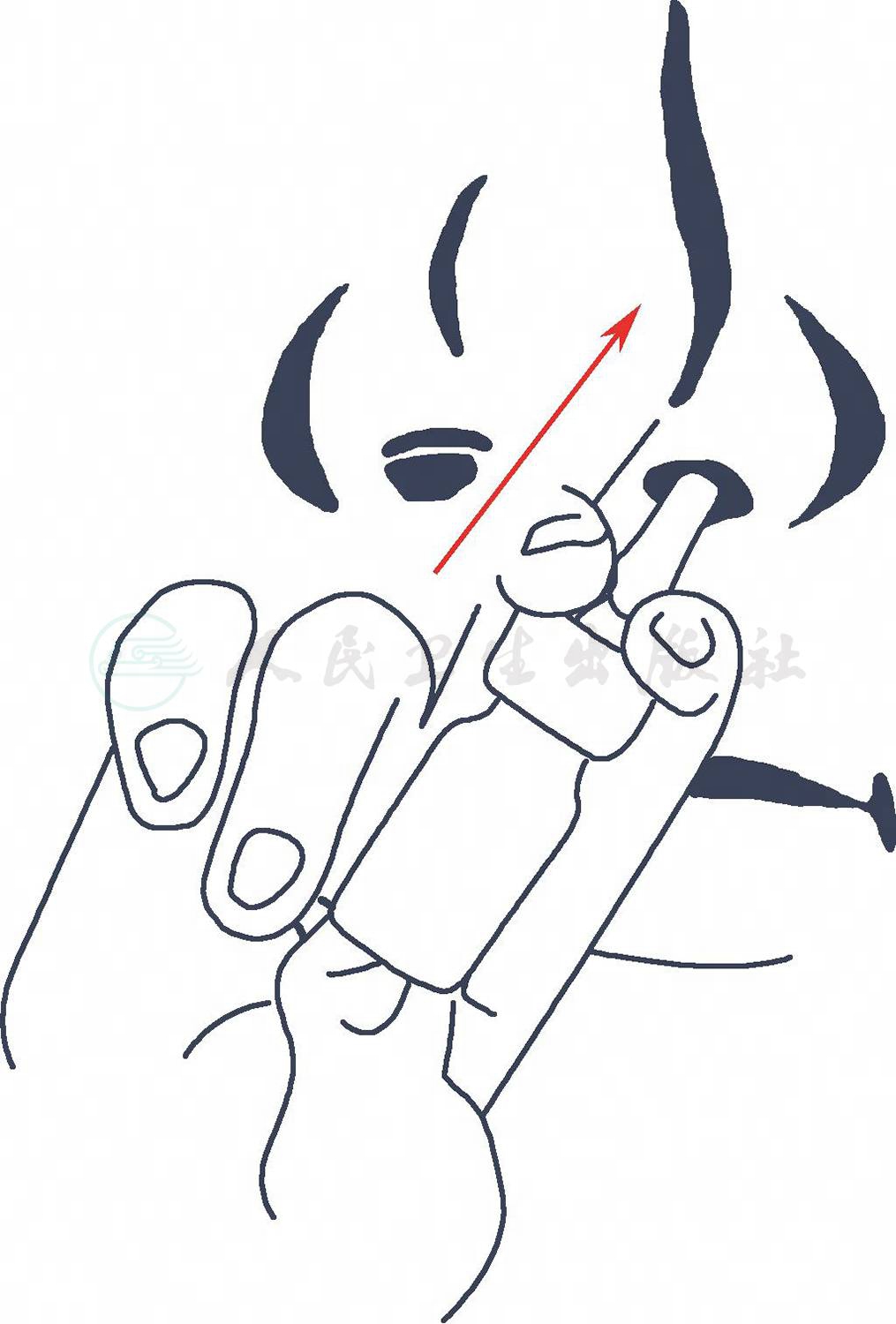

2.糖皮质激素

鼻用糖皮质激素是过敏性鼻炎的一线治疗药物,其抗炎作用为非特异性,对各种炎性疾病均有效,包括基因效应(基因组机制)和快速效应(非基因组机制)。快速效应可在短时间内控制急性炎性反应,缓解症状;基因效应需数日至数周起效,可持续控制炎性反应状态。鼻内局部使用糖皮质激素可以使高浓度的药物直接作用于鼻黏膜的糖皮质激素受体部位而发挥治疗作用,可明显缓解过敏性鼻炎引起的鼻塞、流涕、鼻痒、喷嚏等鼻部症状,对症状的缓解优于其他药物。中重度间歇性儿童过敏性鼻炎使用鼻用糖皮质激素的每个疗程原则上不少于2周;中重度持续性儿童过敏性鼻炎联合应用抗组胺药每个疗程4周以上。对不同年龄段的儿童应按照各类药物说明书推荐的方法使用。临床中常用的鼻用糖皮质激素包括糠酸莫米松鼻喷雾剂(3岁以上,1喷/侧,每日1次)、布地奈德鼻喷雾剂(6岁以上,1喷/侧,每日1~2次)、丙酸氟替卡松鼻喷雾剂(12岁以上,1喷/侧,每日1次)。掌握正确的鼻腔喷药方法可以减少鼻出血的发生,应指导患儿避免朝向鼻中隔喷药(图6)。儿童如较长时间使用鼻用糖皮质激素时,应用最小有效剂量并定期监测体格发育状况。

鼻用糖皮质激素除了能显著改善过敏性鼻炎患者的鼻部症状外,对鼻外症状包括眼部症状(眼痒、流泪和眼红等)的改善也有明显疗效。另有荟萃分析显示,对于过敏性鼻炎合并支气管哮喘的患者,鼻用糖皮质激素的治疗有利于哮喘的控制和改善肺功能。鼻用糖皮质激素的全身不良反应较少见,其局部不良反应主要有鼻腔干燥、刺激感、鼻出血、咽炎和咳嗽等,症状多为轻度,对儿童的生长发育总体上无显著影响。除非病情需要,儿童应避免使用口服糖皮质激素治疗过敏性鼻炎。

图6 鼻用糖皮质激素使用方式

3.抗白三烯药

白三烯是变态反应过程中产生的含有半胱氨酰基的一类脂质炎性介质的统称,其主要病理生理作用是舒张血管平滑肌,增加容量血管通透性,导致黏膜充血和组织水肿。口服白三烯受体拮抗剂是过敏性鼻炎的一线治疗用药,它可以选择性地与半胱氨酰白三烯受体结合,通过竞争性阻断半胱氨酰白三烯的生物作用而发挥治疗效应,可有效缓解喷嚏和流涕症状,临床上可用于过敏性鼻炎伴或不伴哮喘的治疗。口服白三烯受体拮抗剂与鼻用糖皮质激素联合治疗过敏性鼻炎,其疗效优于鼻用糖皮质激素单独治疗。由于糖皮质激素不能有效抑制半胱氨酸白三烯的合成及后续的炎性反应过程,因此对鼻用糖皮质激素治疗后鼻部症状(主要是鼻塞)未得到良好控制的中-重度过敏性鼻炎患儿,可考虑联合应用白三烯受体拮抗剂。目前常用的口服白三烯受体拮抗剂有孟鲁司特钠咀嚼片[2~5岁(4mg)、6~14岁(5mg),每晚一次、每次一片]。白三烯药物的总体安全性比较好,然而,也有报道孟鲁司特相关的神经精神改变,包括攻击性行为或敌对性的兴奋、夜梦异常、易激惹、烦躁不安、幻觉、失眠、焦虑、抑郁、自杀想法等。因此如果患儿预先存在活动性的焦虑、抑郁或提示精神障碍的症状,并不推荐使用孟鲁司特。

4.减充血剂

通过激活β-肾上腺素能受体而对鼻黏膜产生缩血管作用,可快速缓解普通感冒或过敏性鼻炎引起的鼻塞症状。但连续应用不应超过7天,对鼻痒、打喷嚏、流涕等症状无效,因此和其他药物如口服抗组胺类药物联用效果较佳。儿童过敏性鼻炎患者鼻塞严重时,可适当选择低浓度的鼻用减充血剂,如羟甲唑啉喷雾剂(6岁以上,每日1喷/侧,每日2次)。鼻用减充血剂的常见不良反应有鼻腔干燥、烧灼感和针刺感等,部分患者可出现头痛、头晕和心率加快等反应,2岁以下禁用。临床不推荐口服减充血剂(伪麻黄碱等)常规治疗过敏性鼻炎。

5.肥大细胞膜稳定剂

肥大细胞膜稳定剂是儿童过敏性鼻炎的二线治疗药物,通过抑制细胞内环磷腺苷磷酸二酯酶,致使细胞内环磷腺苷的浓度增加,阻止钙离子转运入肥大细胞内,稳定肥大细胞膜,阻止肥大细胞脱颗粒,抑制组胺、5-羟色胺和白三烯等多种炎性介质的释放,从而发挥抗过敏作用。色甘酸钠和曲尼司特临床较常用,对缓解儿童过敏性鼻炎的喷嚏、流涕和鼻痒症状有一定效果,但对鼻塞的改善不明显,临床应酌情使用。肥大细胞膜稳定剂还可作为预防用药,在花粉播撒前2周左右开始使用,对季节性过敏性鼻炎患者因花粉过敏而引起的症状发作具有缓解作用。

6.抗胆碱药

通过抑制胆碱能神经释放递质乙酰胆碱,阻止乙酰胆碱与毒覃碱受体(M受体)相互作用,阻断节后迷走神经传出支,降低迷走神经反射张力,从而减少腺体的分泌和松弛气道平滑肌。鼻用抗胆碱药为过敏性鼻炎的二线治疗药物,临床应酌情使用。

7.中药

根据AR临床表现,中医将其归属于“鼻鼽”范畴,祖国医学关于AR辨证论治论述较多。现代药理研究显示,中药(包括中成药,如:鼻渊通窍颗粒等)在AR治疗中发挥重要作用,能够提高患儿免疫力,减轻炎症反应,有效缓解患儿鼻塞、流涕、打喷嚏等症状,对改善常年性、持续性过敏性鼻炎的鼻部症状有效,且安全性良好。但目前缺乏各种中药制剂治疗过敏性鼻炎的高质量、大样本、多中心临床研究。

8.鼻腔冲洗

鼻腔盐水冲洗是一种安全、方便、价廉的治疗方法,通常用于鼻腔和鼻窦炎性疾病的辅助治疗。使用生理盐水或2%高渗盐水进行鼻腔冲洗,可清除鼻内刺激物、变应原和炎性分泌物等,减轻鼻黏膜水肿,改善黏液纤毛清除功能。40℃生理盐水鼻腔冲洗可明显改善过敏性鼻炎患者喷嚏和鼻塞症状,并降低鼻腔冲洗液中组胺和白三烯的含量。儿童清洗鼻腔较成人困难,可依据不同年龄选取冲洗、喷雾、盥洗等方式。

(三)免疫治疗

变应原免疫治疗(allergen immunotherapy,AIT)也称脱敏治疗,是目前唯一可以调节过敏性鼻炎患者免疫系统的对因治疗措施,可影响疾病的自然进程,预防新发致敏和减少过敏性鼻炎发展为哮喘的风险。在儿童过敏性鼻炎早期开展AIT对疾病的预后具有重要意义。除鼻部症状明显改善外,接受AIT的患者新出现过敏原致敏的数量明显少于单纯药物治疗的患者。但应注意在确保治疗安全性的前提下,根据患者的病情调整治疗方案,避免发生全身及局部不良反应。

AIT的有效性、长效性和安全性已被众多临床研究所证实。按照给药方式,AIT分为皮下免疫治疗和舌下免疫治疗。

1.皮下免疫治疗

皮下免疫治疗是将过敏原疫苗注射于皮下的一种治疗方式。皮下免疫治疗开展时间长,对成人和儿童的花粉及螨变态反应均有效,但是5岁以下儿童不推荐使用皮下免疫治疗,主要因为儿童存在交流困难,以及免疫注射为有创治疗,较小的儿童难以接受。

2.舌下免疫治疗

舌下免疫治疗是一种经口腔黏膜给予过敏原疫苗,使患者逐渐实现免疫耐受的特异性免疫治疗方法。大量国内外临床研究以及系统评价和荟萃分析证实了其对过敏性鼻炎和哮喘的疗效及安全性。用于舌下免疫治疗的过敏原疫苗有滴剂和片剂两种剂型。国内目前可供临床使用的舌下含服标准化过敏原疫苗仅有粉尘螨滴剂一种,故对花粉等其他种类过敏原致敏的过敏性鼻炎患者尚不能进行有针对性的免疫治疗。舌下免疫治疗操作相对简便,安全性和耐受性良好,可以通过医生的指导由患者(监护人)在家中自行使用变应原疫苗,更适合于低龄患儿。

(1)适应证:尘螨过敏导致的中-重度持续性过敏性鼻炎,合并其他变应原数量少(1~2种),最好是单一尘螨过敏的患者。皮下免疫治疗通常在5岁以上的患者中进行,舌下免疫治疗则可以放宽到3岁。

(2)禁忌证:伴有严重的或未控制的哮喘(FEV1 < 70%预计值)以及不可逆的呼吸道阻塞性疾病,此为绝对禁忌证;正在使用β受体阻滞剂或血管紧张素转化酶(ACE)阻滞剂进行治疗;严重的心血管疾病;严重的免疫性疾病;严重的心理障碍或患者无法理解治疗的风险性和局限性;恶性肿瘤;妊娠期(开始新的AIT);以及其他几种特殊情况,如急性感染、发热、接种其他疫苗等,应暂停注射。

(3)治疗年限:特异性免疫疗法是目前被认为唯一可以改变过敏性疾病自然进程的治疗方法,近年来已将脱敏治疗提升为AR的一线疗法,推荐在临床当中广泛使用。相关研究表明,尘螨舌下脱敏14周后,患者的鼻部症状总分、VAS评分显著下降,证明脱敏治疗开始发挥疗效,但变应原免疫治疗起效较慢,一般3个月以后为疗效发挥的高峰期。目前,国际上推荐AIT的治疗疗程为3~29年,根据中国国内目前开展现状,也建议至少治疗3年,疗程越长,疗效越巩固。在脱敏治疗完成后,若患者再无临床症状,可建议直接停药,或保持原有剂量但减少用药频率的方式停药。

目前在国际上,15年长期疗效的研究结果表明,在脱敏2~3年之后,其长期疗效可以持续7~8年,之后会出现一定程度的反弹,但是和脱敏前相比,仍然有统计学的改善,然而二次脱敏或者脱敏强化能够让患者再次快速获得临床疗效。在国内,由杭州市一院和武汉儿童医院共同完成的一项研究表明,舌下脱敏治疗2年,停药5年,共7年脱敏治疗后,患者状态良好,症状及药物评分持续保持低水平。综上所述,停药数年后,即使疗效不再持续,症状出现反弹,其症状改善情况依然优于仅使用常规药物的患者,对这类出现症状反弹的患者建议进行“二次脱敏”(booster year of allergen immunotherapy)来强化,并能够在1年内快速取得临床疗效。

3.奥马珠单抗治疗

奥马珠单抗(Omalizumab)作为抗IgE的重组人源化单克隆抗体,可以显著降低IgE 抗体的浓度,减轻患者的过敏症状,奥马珠单抗治疗与特异性免疫治疗二者联用可以改善其进行特异性免疫治疗的耐受性。全身过敏反应显著减少,并使更多的患者达到免疫疗法的目标维持剂量。与传统方案相比,可更快速地达到有效治疗剂量;与冲击治疗方案相比,发生全身过敏反应的风险更小。

(1)国内现状:奥马珠单抗是美国食品和药物管理局批准用于治疗哮喘的第一种抗免疫球蛋白单克隆抗体。2016年,美国食品药品管理局批准在患有哮喘的儿童中使用奥马珠单抗,该药物可用于年龄在0~6岁的儿童。其临床疗效和安全性已经在多个公布的6~12岁儿童的临床试验中得到证实。其中一项针对 6~20岁中重度持续哮喘患者的研究表明,奥马珠单抗可减少儿科患者ICS的使用剂量,并明显消除季节因素造成的哮喘恶化。我国的指南推荐将奥马珠单抗用于治疗12岁及以上的中重度哮喘患者。这种方法的优点是减少哮喘发作和住院的频率,减少糖皮质激素的使用,提高患者的生活质量。在IgE介导的变应性疾病(Ⅰ型变态反应性疾病)的治疗中,奥马珠单抗须降低血清游离IgE水平达95%方可阻断效应细胞的活化,进而有效减少炎症因子的释放。一般情况下奥马珠单抗不用于基线IgE水平或体重在给药剂量表范围外的患者。奥马珠单抗适用人群的体重范围为20~150kg,适用的基线IgE水平为30~1 500U/ml。

(2)作用机制:目前有一些假说认为,①与游离IgE重链的C3结构域结合形成三聚体或六聚体,从而抑制游离IgE与肥大细胞及嗜碱性粒细胞等效应细胞表面IgE高亲和力受体(FcεRI)的结合;②降低游离IgE水平,使肥大细胞、嗜碱性粒细胞及树突状细胞表面FcεRI表达下调;③加速肥大细胞、嗜碱性粒细胞表面的IgE-FcεRI复合物的降解,增加细胞膜稳定性;④奥马珠单抗与游离IgE形成的复合物Om-Ab-IgE可竞争性地与游离抗原相结合,从而阻断变态反应过程;⑤与IgE+B细胞表面的膜IgE(mIg E)作用而诱导B细胞的无反应性,进而抑制B细胞白细胞介素 4受体(interleukin 4 receptor,IL4R)的表达,减少IgE的合成。因此,奥马珠单抗可通过多条通路和机制作用于多种细胞,进而阻断变态反应,迅速、有效地控制变态反应症状。

(3)应用范围:奥马珠单抗目前广泛应用于各类变态反应性疾病中,①2017版的GINA 指南中推荐,年龄 ≥ 6岁且第四阶梯治疗仍难以控制的中度/重度变应性哮喘患者可加用奥马珠单抗进行治疗。我国的Ⅲ期临床研究证实,奥马珠单抗可显著改善患者的肺功能,使用奥马珠单抗患者的晨间呼气峰流速(peak expiratory flow,PEF)和FEV1占预计值百分比均有显著改善(P=0.022、0.001);②最新的 2018年欧洲变态反应协会(European Academy of Allergology and Clinical Immunology,EAACI)、全球过敏和哮喘欧洲网络(the Global Allergy and Asthma European Network,GA2LEN)、欧洲皮肤科论坛(the European Dermatology Forum,EDF)及世界过敏组织(the World Allergy Organization,WAO)指南已经将奥马珠单抗列为慢性荨麻疹的三线治疗。在CSU的治疗中,奥马珠单抗除了与游离IgE结合而降低血清游离IgE水平外还存在其他作用机制,如加速肥大细胞与嗜碱性粒细胞表面预先已经形成的IgE-FcεRI复合物的降解,增加细胞膜稳定性等功能。指南推荐奥马珠单抗注射剂量为 300mg/次,每4周1次,但部分患者注射150mg/次,每4周1次也有很好的疗效。目前关于治疗疗程尚无统一定论。因此,可在治疗前检测患者血清总IgE水平,以了解是否需在症状缓解后继续奥马珠单抗治疗,以协助制订治疗方案;③对奥马珠单抗治疗重度 AD的临床疗效进行分析,发现43%的AD患者对奥马珠单抗治疗反应极佳。但AD患者对治疗的反应差异性也提示,除了血清IgE水平对AD的发生和发展机制外,尚存在其他通路介导AD患者的免疫失衡;④奥马珠单抗为过敏性鼻炎的个性化治疗提供了新的选择。

(四)手术治疗

外科治疗为过敏性鼻炎的辅助治疗方法,临床酌情使用。手术方式主要有两种类型:以改善鼻腔通气功能为目的的下鼻甲成形术和以降低鼻黏膜高反应性为目的的副交感神经切断术。过敏性鼻炎的外科治疗应在个体化的前提下坚持以下原则:①严格掌握手术适应证和禁忌证;②进行充分的术前评估,包括疾病严重度和患者心理评估;③微创操作。对于大龄儿童过敏性鼻炎经药物保守治疗无效的,特别是鼻塞症状加重、需进行外科手术治疗的,推荐对双侧下鼻甲黏膜下行低温等离子射频消融术,缓解鼻塞症状。

疗效评价

过敏性鼻炎的治疗效果包括近期疗效和远期疗效,近期疗效在治疗结束时作出评价(免疫治疗除外),远期疗效至少在治疗结束后1年进行评价。免疫治疗的疗效评价,应在使用标准化变应原疫苗且连续治疗2年后进行。

(一)主观评价

1.VAS症状评分

主要评价指标包括4个鼻部症状(喷嚏、流涕、鼻痒和鼻塞)以及2个眼部症状(眼痒/异物感/眼红、流泪)。如果合并哮喘,需要另外记录咳嗽、气急、喘息和呼吸困难等哮喘症状评分。患者在1~10cm标尺上划线标出各种症状相应的分值,按0~10分进行评价,“0”代表没有此种症状,“10”代表此种症状最重。VAS评分简便易行,可对过敏性鼻炎严重度进行量化评价。

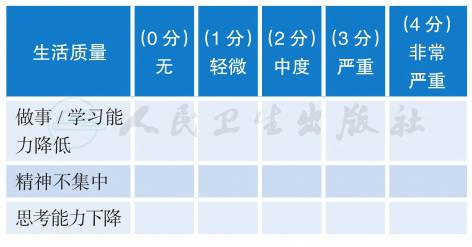

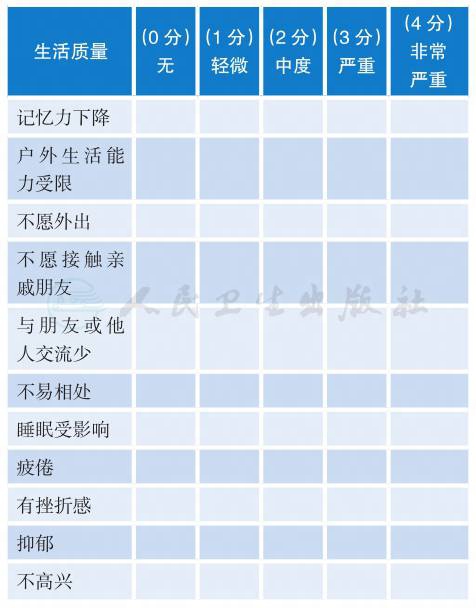

2.生活质量评分

变应性鼻结膜炎生活质量调查问卷(rhinoconjunctivitis quality of life questionnaire,RQLQ)广泛应用于过敏性鼻炎患者健康相关生活质量的评价。儿童RQLQ(6~12岁使用)包括5个方面共23个项目。青少年RQLQ(12~17岁使用)包括6个方面共25个项目。临床推荐使用经授权的汉化版RQLQ见表8。

表8 过敏性鼻炎患儿生活质量评分表

续表

(二)客观评价

1.鼻功能检查

包括鼻阻力和鼻声反射测量等,用于评价治疗前后患者的鼻腔通气程度和鼻塞改善情况,具有一定的临床价值。

2.鼻激发试验

主要用于特异性免疫治疗,结合鼻阻力和鼻声反射测量,比较治疗前后变应原鼻激发试验的评分,可以此为依据进行疗效评价,临床酌情使用。

3.血液检查

目前尚无特异性的血液指标(生物标志)用于监测和评价免疫治疗的临床疗效。

健康教育在过敏性鼻炎的防治体系中具有十分重要的意义。过敏性鼻炎的治疗目标是达到并维持临床控制,患者对疾病的认知和对治疗的预期可以在一定程度上影响疾病的治疗效果,良好的健康教育可以提高患者预防和治疗疾病的意识,增强对治疗的依从性,从而优化治疗效果,提升医患双方满意度。健康教育在改善患者的过敏性鼻炎治疗方案及有效管理过敏性鼻炎症状方面很重要。

教育的内容包括:避免接触花粉的措施,鼓励患者在花粉播粉期前,尚未出现症状时即开始治疗,优化管理季节性过敏性鼻炎患者。对螨虫过敏的患儿,应教育其监护人保持室内清洁,空气流通,勤晒被褥,空调过滤网定期清洗,远离毛绒玩具,不用地毯,季节交替时橱柜内的衣物应晾晒后再穿着等。激素喷鼻前推荐洗鼻,以改善药物作用,减轻症状,介绍喷鼻剂的作用及正确的使用方法,使其充分发挥疗效。对于儿童过敏性鼻炎患者,还应做好与监护人的沟通,使其正确理解该病的发作因素和临床特点,以及对学习能力、生活质量及下呼吸道的影响(尤其是可诱发哮喘),从而增强治疗依从性。

绝大部分耳鼻咽喉科医师仅仅依靠病史、症状和体征就诊断了过敏性鼻炎,而没有查找过敏原;仅仅用鼻用糖皮质激素和口服抗组胺药物治疗过敏性鼻炎,极少告知如何避免过敏原或脱敏,使得治疗效果不满意。因此,在临床工作中,我们医生不但要牢记“一线、二线”抗过敏药物,而且要特别重视环境控制,做好健康教育。门诊可疑过敏性鼻炎患儿一定要查过敏原,只有过敏原阳性而且与症状一致才能确诊过敏性鼻炎。只有查过敏原才能确定对什么过敏,才能确定能否避免能否脱敏;只有查过敏原,才能诊断非过敏性鼻炎(如血管运动性鼻炎和非过敏性鼻炎伴嗜酸性粒细胞增多综合征)。

对患儿看护人的健康教育包括在健康管理和慢性病管理中。过敏性鼻炎无症状期或症状缓解期应进行健康管理,有症状期应进行慢性病管理。WAO提倡首诊教育、随诊教育、家庭和看护人员教育。定时发送短信提醒患者及时用药,过敏性鼻炎疗效可明显提高。儿童患者因为有家长的监督,其过敏性鼻炎疗效优于成人。过敏性鼻炎与哮喘为“同一气道、同一疾病”,因此可同时进行宣教。定期科普大讲堂、传统媒体及自媒体(微信、微博)等都可以应用于宣教。虽然过敏性鼻炎涉及的细节问题很多,但深入细致、广泛持久的宣教一定会收到良好效果。