英文名称 :corneal degeneration

角膜变性(corneal degeneration)是一组进展缓慢的变性性疾病,多于20~30岁时,双眼发病,多为后天获得性疾病。常继发于眼部炎症性疾病或全身性疾病,少部分原因未明,但与遗传无关。角膜变性有时可伴有角膜新生血管,其临床过程虽可持续多年,但较角膜营养不良的进展一般要快得多。

(一)气候性滴状角膜病变

气候性滴状角膜病变(climatic droplet keratopathy)确切病因不清,可能与过度日光照射、风尘刺激、某些慢性角膜病变或眼内病变有关。有些病例伴发带状角膜病变。好发于老年男性,临床表现为睑裂区角膜浅基质层内有许多灰黄色、颗粒状混浊,病变可从角膜周边部向中央发展或突出于角膜上皮表面。

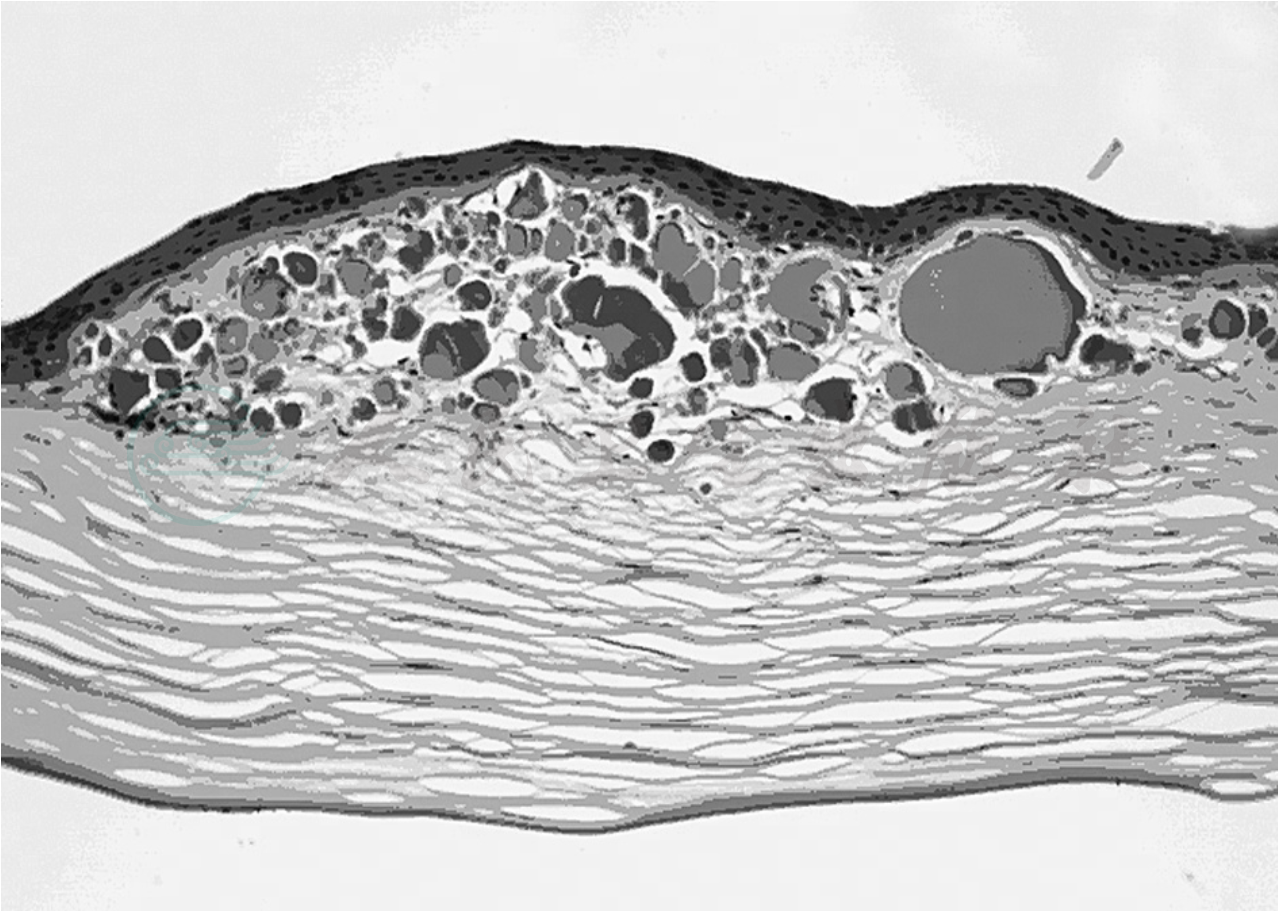

病理改变:角膜前弹力层及表浅基质层内积聚有许多均匀一致,大小不一,圆形或椭圆形透明的嗜酸性物质(图1)。甲苯胺蓝和碱性品红特殊染色呈阳性反应。这些沉积物质可能是异常角膜细胞产生的细胞外胶原与黏多糖物质的复合体。

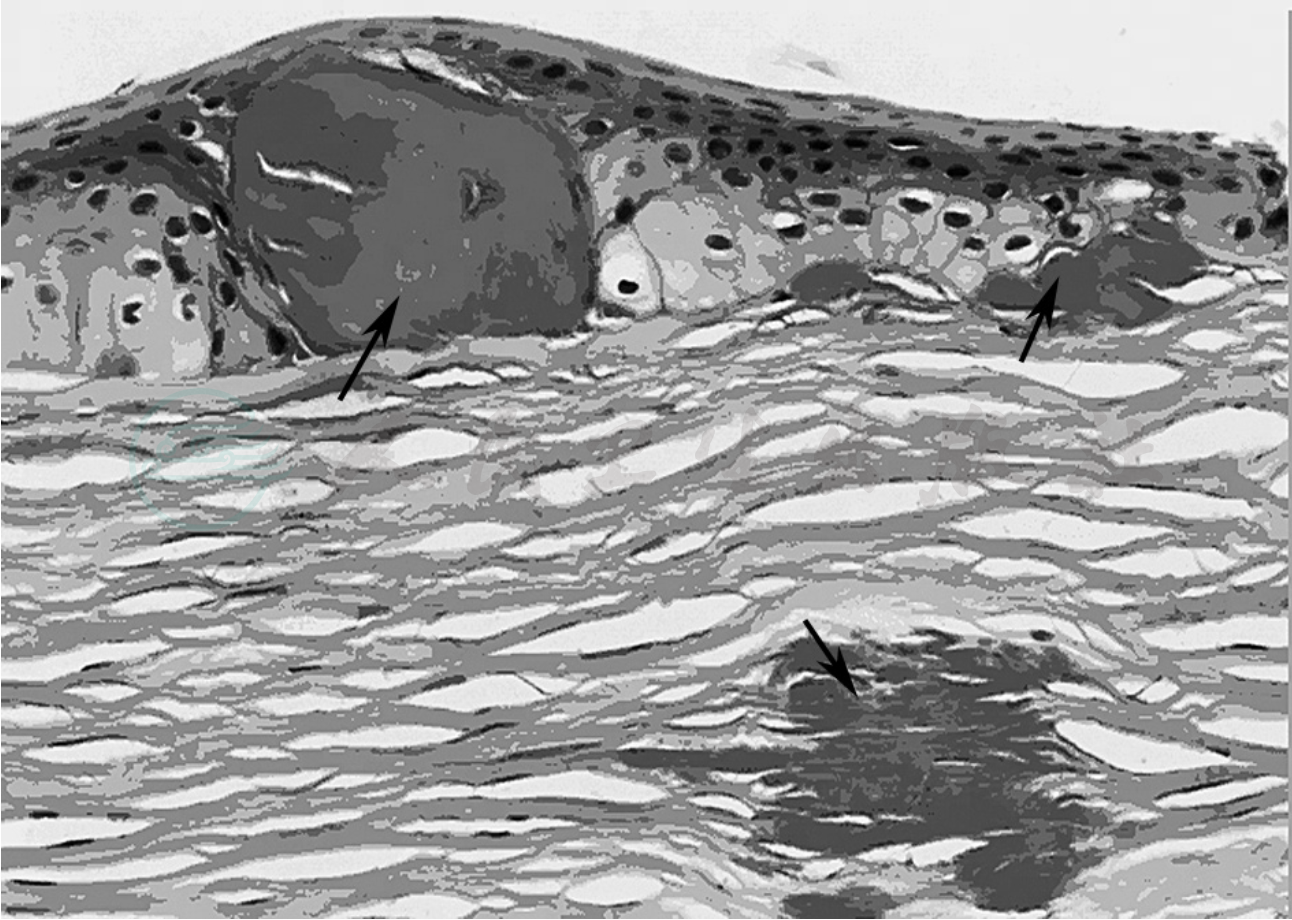

图1 球滴状角膜变性

注:角膜上皮下和浅实质层聚集有许多大小不一的、小球状嗜酸性物质(HE×100)。

(二)带状角膜病

带状角膜病(band keratopathy)比较常见,通常为绝对期青光眼、葡萄膜炎和角膜炎后的并发症,也可发生在已萎缩的眼球上。亦可见伴有高血钙症的全身病(如维生素D中毒、甲状旁腺功能亢进等)。带状角膜病常发生于睑裂部位的角膜暴露区,表现在角膜上皮层下前弹力层处呈灰色带状混浊。混浊首先发生在3点和9点处角膜缘,与角膜缘周边相隔一处狭窄透明区。然后混浊从两侧向中央扩展,最终连接,形成中部狭窄、两端较宽、横贯睑裂的带状混浊区。病变部位常伴有钙质沉着的白色钙化斑。最后病变可侵犯到角膜基质层和出现新生血管。晚期可出现刺激症状。

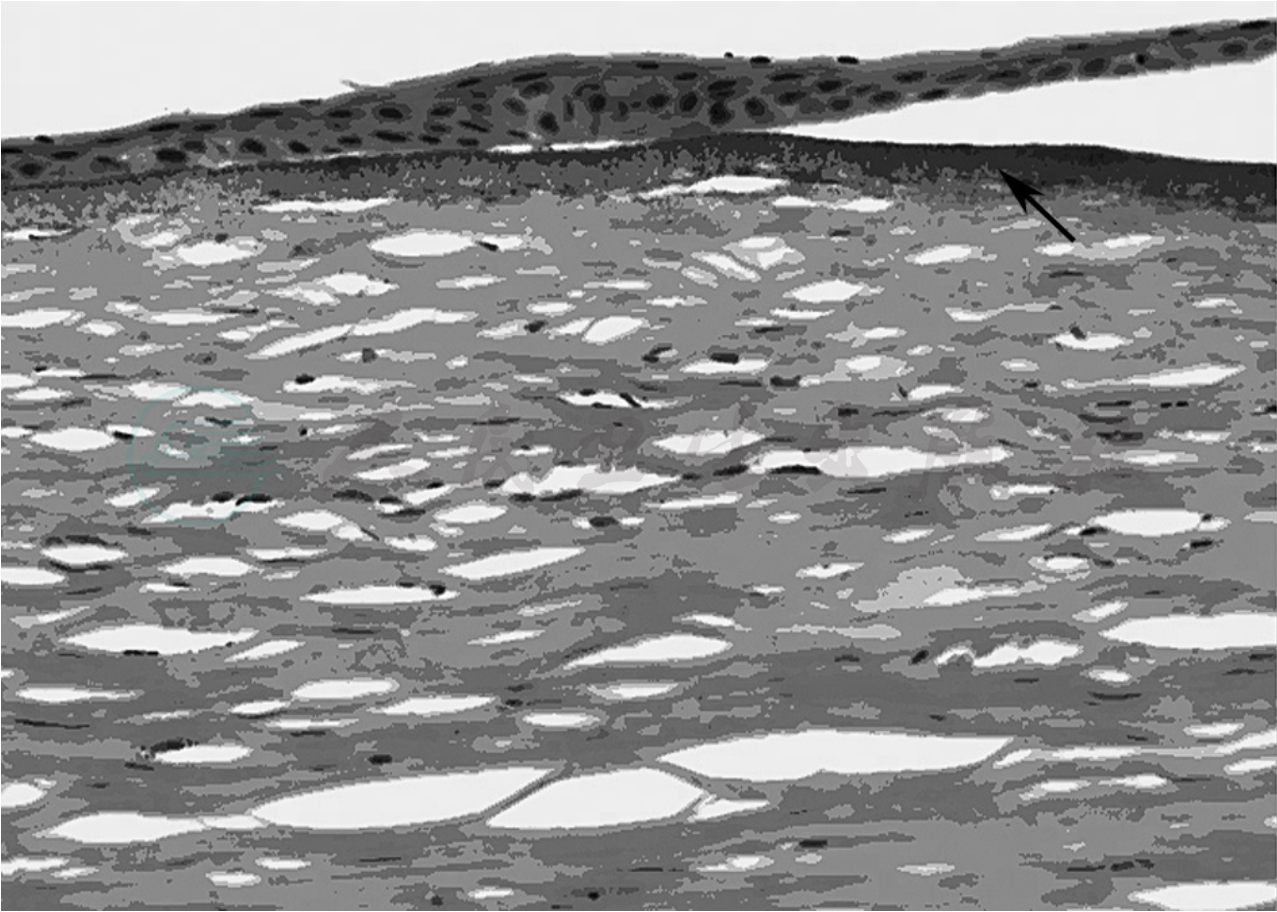

病理改变:角膜前弹力层及表浅基质层内积聚有许多均匀一致,大小不一,圆形或椭圆形透明的嗜酸性物质(图2)。甲苯胺蓝和碱性品红特殊染色呈阳性反应。这些沉积物质可能是异常角膜细胞产生的细胞外胶原与黏多糖物质的复合体。

图2 带状角膜变性

注:角膜前弹力层有大量蓝染的颗粒状变性物质(箭头)(HE×400)。

(三)老年环

老年环(arcus senilis)是最常见的角膜老年退行性改变。临床上灰白色混浊环首先出现于上、下方角膜缘附近,继而出现于鼻、颞两侧,最终形成一个完整的环围绕角膜周边。在混浊环与角膜缘之间有一个狭窄的相对透明区,近角膜缘侧边界清晰。朝向角膜侧的边界较模糊。

病理改变:在HE染片中看不出明显改变。在苏丹染片中,脂肪沉积物的分布略似沙漏或两个不规则三角形,两基底部分别位于前、后弹力膜,顶点与顶点在角膜基质中层相对。组织化学检查显示此物质为非结晶状胆固醇及磷脂的混合物。电镜下见细胞外颗粒状物,脂肪沉积物呈大小不等的空泡状,在中层基质较少,近后弹力膜最明显。至于混浊环周边的透明区可能与角膜缘血管弓伸向角膜缘内有关。

(四)脂质角膜病

脂质角膜病(lipid keratopathy)又称为角膜脂肪变性(lipid corneal degeneration),多继发于病毒性角膜炎后期、陈旧性眼外伤或伴有角膜变性性血管翳的病变。临床表现为角膜基质层内形态各异的黄白色类脂样混浊和大量新生血管。

病理改变:角膜基质层纤维变性,其内有大量结晶状胆固醇裂隙,周围可伴有炎性纤维组织增生。这些结晶体主要是脂肪酸和胆固醇,冷冻切片后使用油红O或sudan染色呈阳性反应。本病的发生与角膜内大量新生血管有关,新生血管中的类脂性物质沉积于角膜板层纤维之间。

(五)角膜淀粉样变性

角膜淀粉样变性可以是原发性或继发性,患者可患有局限性或全身性病变。原发性淀粉样变性多发生于心脏、胃肠道、肾脏、结膜下、眶内或舌等部位,原发性角膜淀粉样变性可发生于格子状角膜营养不良和凝胶滴状营养不良病变。继发性局限性角膜淀粉样变性可以发生于角膜或角结膜缘,通常并发于角结膜炎症或损伤后。

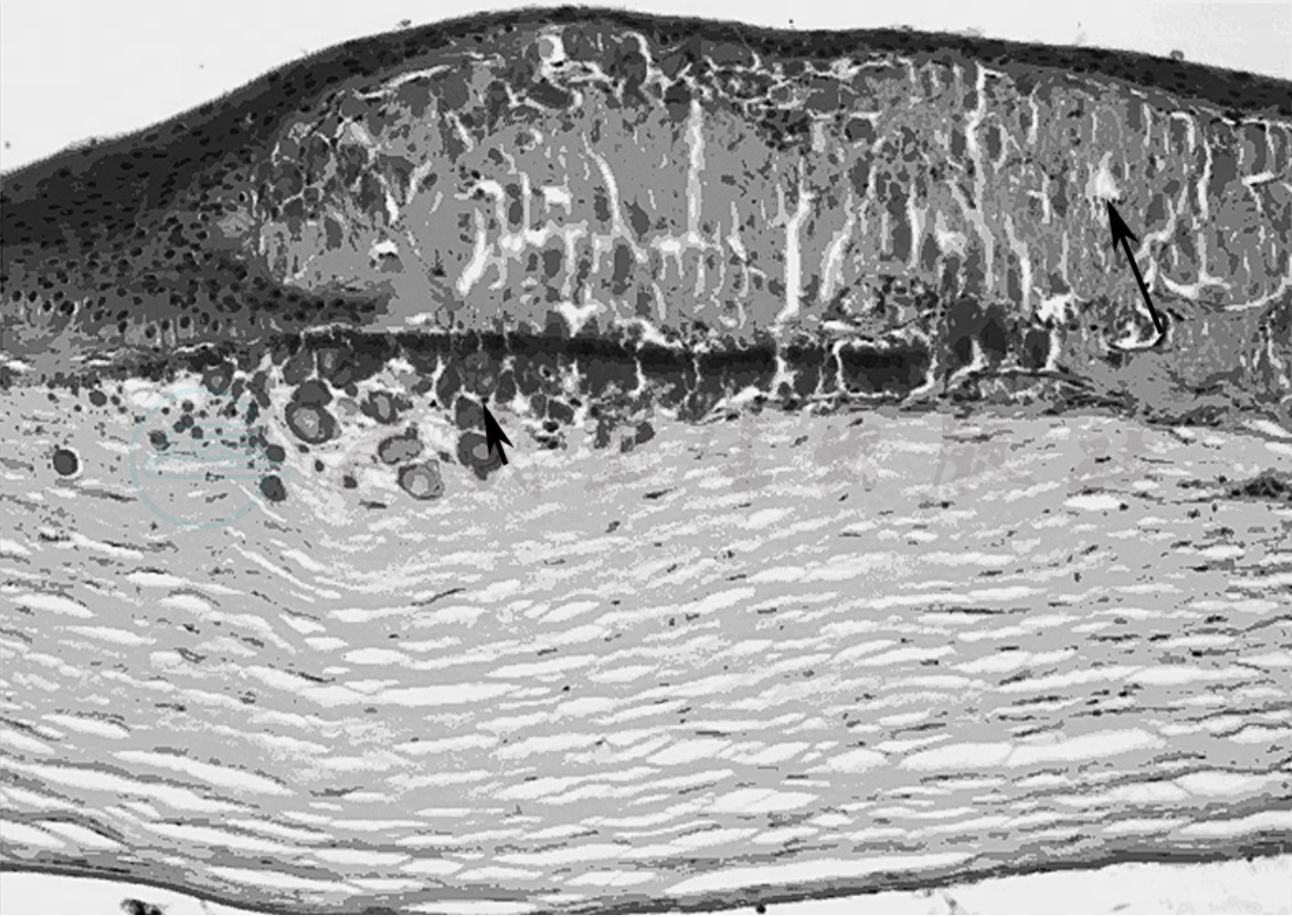

病理改变:主要为角膜或角结膜缘上皮下聚集有大量均匀红染的淀粉样物质,刚果红染色呈阳性(图3)。

图3 角膜淀粉样变性

注:上皮下大量淀粉样变性物质(长箭头),伴有球滴状变性(短箭头)(H×200)。

角膜营养不良(corneal dystrophy)是指与遗传因素相关的原发性、进行性、非炎性的具有病理组织学特征的组织改变。角膜营养不良一般不伴全身病,是原发于角膜上的病变。发病年龄较早,但病情进展极其缓慢。多为双眼发病,病变好发于角膜中央区,不伴炎症及新生血管形成。角膜营养不良的病因及发生机制尚不清楚。随着近代分子生物学的研究,发现许多种角膜营养不良病变存在基因缺陷。根据临床表现、病变部位和病理学特点,角膜营养不良性病变主要分为上皮和前弹力膜营养不良、基质层营养不良和内皮细胞营养不良三大类。病理学检查的标本主要来自于角膜移植术切取的病变组织,因此大多数为病变晚期的形态学改变。有些病变通常需要做电镜和组织化学染色加以证实。

(一)上皮性营养不良

1.Meesmann角膜营养不良

多发生于幼儿时期,为常染色体显性遗传。临床特点为双眼角膜上皮内有许多表浅的、大小及形状较规则的微囊泡,随幼儿发育微囊泡可逐渐增多。若囊泡破裂,患者可有异物感、视力减退、上皮反复糜烂或角膜知觉减弱等症状。

病理改变:角膜上皮细胞之间有微小囊泡,囊泡内含有一些碎片样物质。上皮和基底膜不规则增厚,前弹力层基本完整。

2.角膜上皮基底膜营养不良

本病又称为地图-点状-指纹状营养不良(map-dot-finger print dystrophy),好发于中年女性,常为双眼发病。临床表现为双眼角膜表浅性灰白色点状混浊或微小囊泡,这些微小囊泡多集中于瞳孔区,呈指纹状或地图状。

病理改变:微小囊泡位于角膜上皮内或上皮细胞之间,囊腔内含有脱落的细胞碎片。指纹状混浊区上皮下聚集有大量基底膜样物质,基底样上皮细胞向下不规则生长。地图状混浊区的上皮细胞基底膜与前弹力层之间积聚有较厚的基底膜样物质和胶原样纤维(图4)。角膜前弹力层基本正常。

图4 角膜上皮基底膜营养不良

注:上皮层轻度隆起,上皮细胞变薄或脱落,上皮下与前弹力层(细箭头)之间有大量基底膜样纤维(粗箭头)(HE×400)。

3.Reis-Bucklers角膜营养不良

多数为双眼角膜中央对称性病变,常染色体显性遗传。临床表现为角膜表面不规则,角膜上皮水肿,角膜浅层或上皮下有散在的灰白色混浊,常呈环状、线条状或地图状分布。

病理改变:病变区角膜上皮不平坦,上皮基底膜缺损,上皮下有前弹力层碎片和纤维样组织增生。大多数病变区前弹力层消失。电镜下可见前弹力层内有大量原纤维样物质积聚。由于上皮细胞基底膜缺损及半桥粒消失,因而容易导致复发性上皮脱落或糜烂。上皮下纤维样组织可能来源于角膜细胞的化生。病变晚期,前弹力层及浅基质层被瘢痕性结缔组织代替,但深部基质层、后弹力层及内皮细胞层仍基本正常。

(二)角膜基质层营养不良

1.颗粒状角膜营养不良(granular corneal dystrophy)

为常染色体显性遗传,多发生于10岁以内儿童,双眼发病,青春期后症状明显。临床特点为角膜中央的基质层内有许多境界清楚,点状乳白色、面包屑样混浊,伴有畏光、结膜充血等症状。

病理改变:为角膜浅基质层内有界限清楚,大小不一的团块状嗜酸性沉积物,Masson三色染色呈亮红色(图5)。电镜检查可见此类物质由长短不一的杆状或薄板状、高电子密度物质组成,其宽度约有100~500nm。组织化学染色证实此类物质属非胶原蛋白,内含有酪氨酸、色氨酸及精氨酸等,说明此种营养不良可能是蛋白或磷脂合成异常的结果。本病可伴发某些继发性病变,如上皮细胞微小囊肿及前弹力层透明样变性,由此导致角膜上皮细胞糜烂。

图5 颗粒状角膜营养不良

注:角膜上皮内及上皮下和浅基质层内积聚有红染的蛋白性物质(箭头),表面上皮水肿,并轻度隆起(HE×400)。

2.格子状角膜营养不良(lattice corneal dystrophy)

为常染色体显性遗传,通常为双眼、对称性发病。临床特点为角膜中央上皮下出现线条状混浊,通常互相交叉成格子状或蛛网状。随病变发展,线条状混浊可变粗、伴有浅实质层混浊或复发性上皮脱落。

病理改变:为角膜前弹力层和基质层内积聚有团块状、嗜酸性、均匀红染的淀粉样物质,刚果红染色呈阳性。随病变发展,可扩展到深部基质层,但很少累及到后弹力层或内皮细胞层。由于淀粉样物质积聚在角膜上皮下或前弹力层,容易引起上皮脱落或角膜知觉减退。

3.斑点状角膜营养不良(macular corneal dystrophy)

为常染色体隐性遗传,多发生于10岁以内儿童。主要表现为角膜中央浅基质层弥漫性、斑点状混浊,随病变发展可累及深部实质层和角膜周边部。

病理改变:为角膜基质层内积聚有大量斑块状嗜酸性物质,其属于酸性黏多糖或氨基多糖类物质,PAS或Alcian蓝染色呈阳性。多数病变中前弹力层受到破坏,这些沉积物可扩展到角膜上皮下,角膜表面呈小结节状凸起,角膜上皮变薄或缺损。

4.联合型颗粒状和格子状角膜营养不良(combined granular-lattice corneal dystrophy)

又称为Avellino角膜营养不良,指同一只眼中存在颗粒状和格子状角膜营养不良两种变性的病变。本病为常染色体显性遗传,通常在10~20岁发病。临床表现为角膜中央实质层混浊,深浅不一,局部角膜上皮糜烂或呈颗粒状隆起。

病理改变:角膜病变具有颗粒状角膜营养不良和格子状角膜营养不良的特点,角膜浅基质层表现为颗粒状角膜营养不良,积聚有片块状或团块状红染的变性物质;中部或深部基质层内可见格子状角膜营养不良的改变,有小灶状淀粉样变性物质。

(三)Fuchs角膜内皮营养不良

Fuchs角膜内皮营养不良(Fuchs corneal endothelial dystrophy)多发生于中年女性,双眼对称性病变。临床特点为角膜中央部位后弹力层不规则的赘疣状凸起。随年龄增长,病变向角膜周边部扩展。由于角膜内皮细胞萎缩和生理性屏障功能消失,通常导致角膜上皮和角膜基质层水肿、大泡状角膜病变、视力下降和眼痛等症状,且往往于睡眠醒后角膜水肿加重。

虽然Fuchs角膜内皮营养不良中内皮的根本异常尚不清楚,但临床所见的发病机制有以下几方面:

1.胶原组织产生增加

多在后弹力层后方及上皮下,正如许多其他角膜疾病一样,Fuchs营养不良的不正常内皮细胞产生多余的胶原,包括有稀疏胶原的异常基底膜及多层较疏松的原纤维胶原上皮下结缔组织,来自从角膜缘或基质迁徙来的成纤维细胞,但其中一部分亦可能来自上皮。

2.内皮屏障作用及泵功能降低

在内皮退行性变而遭破坏的同时,可以出现细胞顶端间隙的连接破坏,使房水穿过内皮屏障进入基质及上皮。由于病变内皮不能将这些液体泵出而上皮屏障又阻止其从角膜前面排出,致使角膜发生水肿。病变晚期,由于上皮下瘢痕形成,阻止液体进入上皮基质,瘢痕形成使角膜不再增厚,后部胶原组织使角膜后部韧性增加而较难肿胀,故角膜结构较前紧密,患者也感觉较为舒适。本病早期角膜内皮细胞Na+-K+泵(Na+-K+-ATP酶)的密度明显增加,随病情发展,Na+-K+泵的密度逐渐下降,最终泵功能完全丧失。

3.青光眼发病机制

(1)眼压对角膜内皮的影响

关于青光眼与气候性滴状角膜病变、Fuchs角膜内皮营养不良联系的报告还存在争议,其中一个原因是眼压升高亦常导致角膜内皮继发性变化。内皮细胞密度减少可见于:开角型青光眼、闭角型青光眼和某些继发性青光眼。但角膜内皮改变的程度并不始终与眼压升高的程度一致,提示其他因素(如年龄或前葡萄膜炎)会影响青光眼与角膜内皮变化之间的关系,因此在评价青光眼与气候性滴状角膜病变及Fuchs角膜内皮营养不良的关系时必须考虑到上述因素。

(2)气候性滴状角膜病变与房水流出

气候性滴状角膜病变患者有较高的异常房水流畅系数发生率,但随后研究证实气候性滴状角膜病变组房水流畅系数平均值与正常组没有统计学差异,气候性滴状角膜病变的病变范围和房水流畅系数之间亦无联系,气候性滴状角膜病变组与无气候性滴状角膜病变匹配组比较研究发现前者具有较低的平均眼压。

(3)Fuchs角膜内皮营养不良与青光眼

开角型青光眼与Fuchs角膜内皮营养不良的联系仍未清楚,以前估计10%~15%的Fuchs角膜内皮营养不良患者具有开角青光眼,然而在Fuchs角膜内皮营养不良研究中没有发现Fuchs角膜内皮营养不良与原发性开角青光眼存在遗传重叠。

具有浅前房和Fuchs角膜内皮营养不良的患者易发生闭角型青光眼,显然这是由于角膜逐渐增厚并最终导致房角关闭的结果。以前一些作者提出闭角型青光眼尤其是伴有虹膜萎缩的急性闭角型青光眼气候性滴状角膜病变发生率较高;也曾提出气候性滴状角膜病变或Fuchs角膜内皮营养不良患者的前房轴深较浅。但另外研究认为这是两种非相关的异常情况同时存在,可能互相存在影响。

病理改变:为角膜后弹力层增厚,局部呈疣状或小结节状、突向前房,其表面常无内皮细胞覆盖或被一层胶原性膜样组织覆盖(图6)。角膜内皮细胞变性,水肿及数量减少,角膜上皮内微小囊肿或大泡状角膜病变。电镜检查发现后弹力层疣状凸起,可能是病损内皮细胞的分泌或变性产物,主要为基底膜样物质组成。

图6 Fuchs角膜内皮营养不良

注:角膜后弹力层增厚,局部呈小疣状凸起(箭头),角膜内皮细胞基本消失(HE×100)。

(四)圆锥角膜

圆锥角膜(keratoconus)是一种以角膜扩张为特征,致角膜中央部向前凸出呈圆锥形及产生高度不规则近视散光和不同视力损害的原发性角膜变性疾病,它可以是一种独立的疾病,也可以是多种综合征的组成部分。多发生于青春期前后,通常双眼先后发病,不伴有炎症。晚期会出现急性角膜水肿,形成瘢痕,视力严重受损。广义的圆锥角膜包括两种类型:前部型圆锥角膜和后部型圆锥角膜,后者又可分为完全性和局限性。狭义的圆锥角膜一般仅指前部型圆锥角膜。

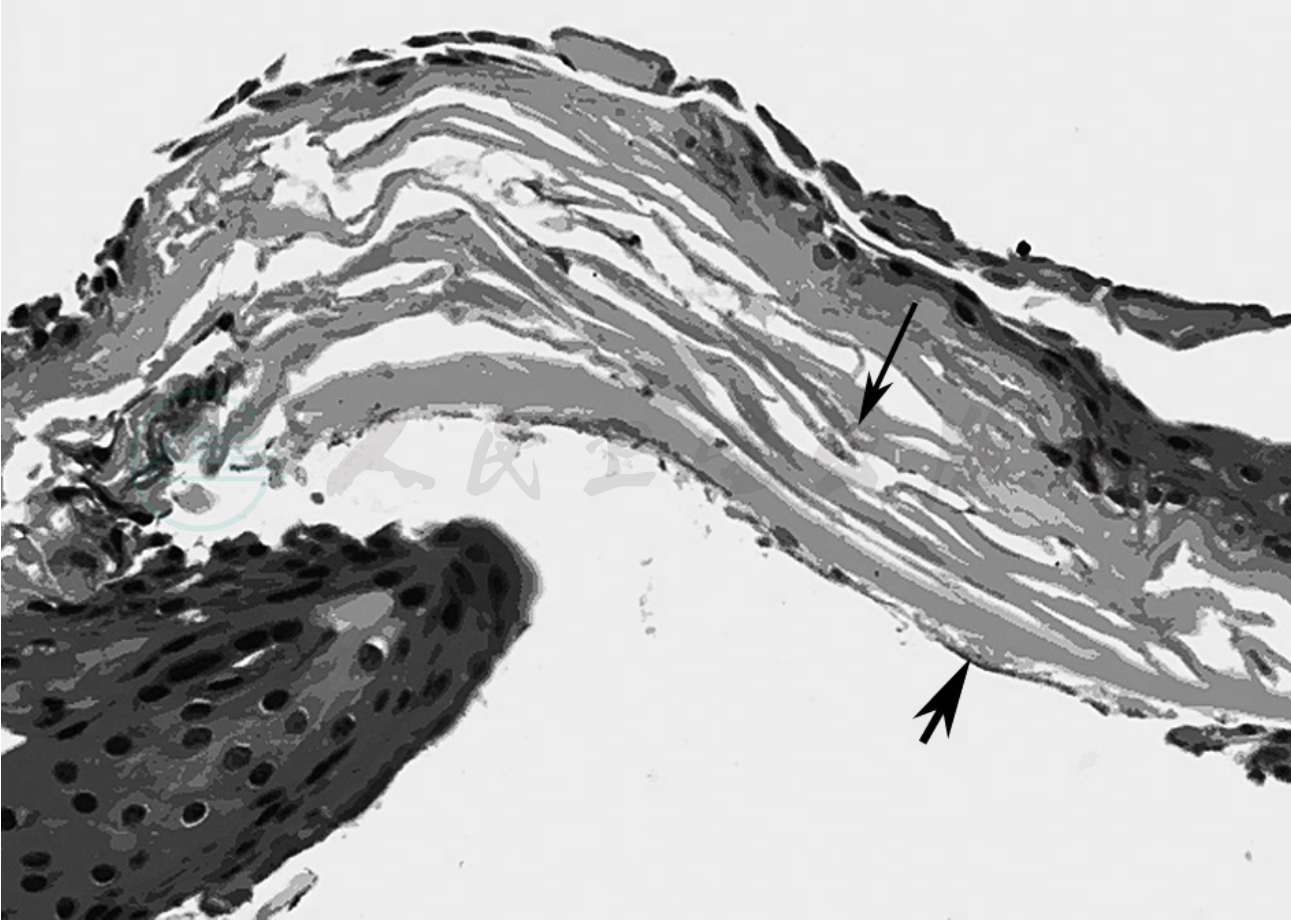

病理改变:病理检查主要来自于完成期圆锥角膜或急性圆锥角膜的标本。病理特点为角膜组织变薄,尤其角膜中央的基质层明显变薄,板层纤维相应减少。大多数病例存在前弹力层小灶状断裂或缺损,缺损区被基底膜样物质或胶原纤维充填。重症病例可引起后弹力层断裂,水渗入到角膜基质层内,出现急性角膜水肿(图7)。有些病变伴有角膜变形、角膜前表面前凸、后弹力层皱褶、后弹力层缺损、基质层纤维样细胞增生和瘢痕形成。

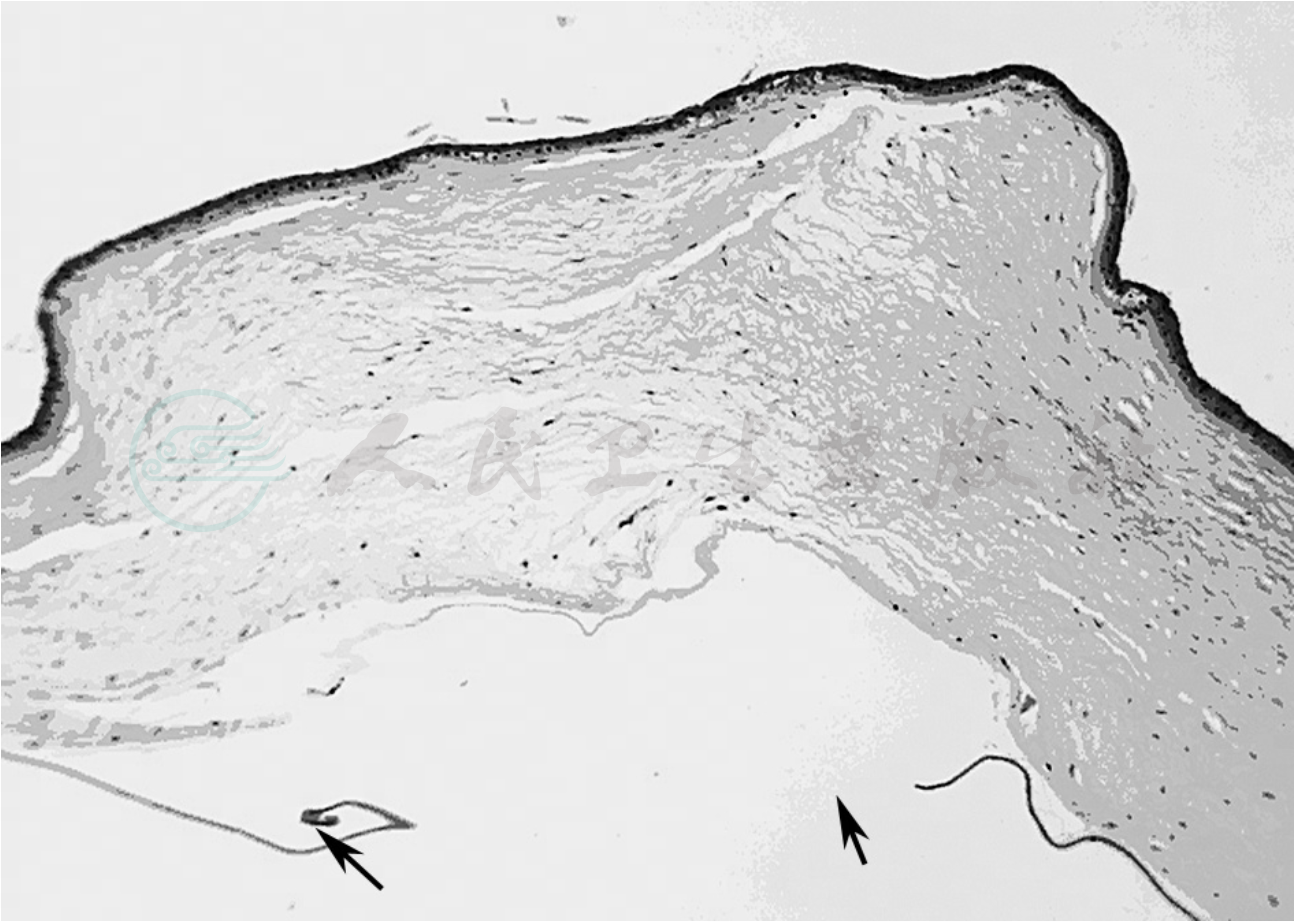

图7 圆锥角膜

注:角膜高度水肿,后弹力层皱褶,中央区后弹力膜断裂(箭头)(HE×100)。