中文别名 :辐射性白内障

核爆时的闪光亮度局部亮度强于太阳,包括紫外、可见光和红外波长光在内的高强度、短时间和宽频率的电磁脉冲。光辐射对核爆炸幸存者眼睛的急性损伤包括:强紫外线对角膜的损伤(光辐射角膜损伤)、晶状体的损伤(辐射性白内障)、前房炎症和出血;可见光对视网膜、脉络膜的烧伤(光辐射性视网膜脉络膜损伤)、闪光盲和失能眩目。

一、核爆炸光辐射晶状体损伤

以往研究主要关注在早期核辐射引起的晶状体损伤,对光辐射引起的晶状体烧伤关注较少。但在一次10万吨级空爆核试验发现,位于爆心投射点34km处,一位未戴防护镜的25岁工作人员,裸眼窥视核爆炸火球后造成双侧晶状体和视网膜烧伤。伤后45小时可见双侧晶状体前皮质出现鳞灰色浑浊,而该处早期核辐射剂量和冲击波超压值为零。万吨级空爆动物试验表明,在光能量41cal/cm2剂量下,恒河猴伤后6天出现双侧晶状体圆形和椭圆形灰白色浑浊;在光能量28~87kPa/cm2剂量下50%(48/96眼)的犬眼球切片发现早期发生晶状体浑浊的特征性改变,而所受的核辐射剂量(<1Gy)和冲击波超压均不足以引起晶状体的损伤。光辐射所致晶状体灼伤主要发生于瞳孔区晶状体前皮质,轻者表现为点状灰白色浑浊,重者出现斑块状或大片乳白色浑浊;病理切片早期主要为晶状体前、后皮质空泡形成和前皮质上皮细胞变性坏死。因正常晶状体在温度50℃以上高温即可热凝固而发生浑浊,故高温作用可能是晶状体烧伤的主要原因。

三、核辐射晶状体损伤

早期核辐射释放出的γ射线和中子能穿透人体组织。γ射线穿透人体后,直接作用于组织使之发生电离,而导致放射病。中子不能使组织直接发生电离,而是利用其高速运动将能量传递给组织中的原子核,使原子核高速运动,撞击组织中的其他原子使之发生电离。中子本身在运动中随着速度减慢,可以被组织中的原子核俘获,使原子质量增加,其产生的放射性作用被称为诱发的放射性(induced radioactivity),可引起放射病。

按照作用时间不同,可将核辐射分为早期核辐射和晚期核辐射。

早期核辐射发生于照射后的几分钟至几小时,可使暴露者产生急性放射病,常伴有头晕、恶心等多种全身症状,因白细胞严重减少,机体抵抗力下降,甚至可发生菌血症和败血症。眼部症状主要表现为眼睑的皮下出血,少数伴结膜下出血。

晚期核辐射,即放射性沾染,是指核爆炸时产生的放射性灰尘所沾染空气、物体以及地面形成一定范围的放射性沾染区,其产生作用可达几小时甚至数十年。晚期核辐射对人体的损害包括:外照射损伤,症状与早期核辐射相似,主要因在沾染区停留时间过久,暴露于γ射线所致。通过吸入或食入放射性物质,产生内照射性损伤。放射性灰尘直接落在眼部,引起皮肤及眼部的放射性损伤。

角膜、晶状体和结膜均属于对射线中等敏感组织。在受到中度放射病的剂量照射后,角膜可发生化脓性溃疡和前房积脓等病变,数月或数年后可出现晶状体不全浑浊乃至全部浑浊。视网膜属于对射线低度敏感组织,大剂量照射后出现充血、水肿,甚至出血,尤以视盘为显著,并可累及脉络膜,多由于急性放射病所并发的败血症所致。而视网膜出血流入玻璃体,可导致玻璃体浑浊和视网膜中央动脉舒张压的急剧降低,一般持续约2~3周。

三、核爆炸电磁脉冲晶状体损伤

核爆炸电磁脉冲是核爆炸瞬间产生的一种强电磁波,主要包含γ射线和X射线。它与自然界的雷电十分相似,其作用半径边界随爆炸高度升高而增大。百万吨当量的核弹在几百公里的高空爆炸,地面上其他杀伤破坏效应范围很小。但核电磁脉冲的影响危害半径可达几千千米,它能消除计算机内储存的信息,使自动控制系统失灵,使无线通信器和家用电器受到干扰和损坏。但它对人员的杀伤作用相对较小。

核电磁脉冲作用在眼部主要表现为放射性眼损伤,同核辐射性眼损伤相似。急性期主要表现为眼睑炎、结膜炎、角膜炎及虹膜睫状体炎等。晚期主要表现为结膜干燥、角膜斑翳、虹膜萎缩、晶状体浑浊、继发性青光眼(secondary glaucoma)、视神经病变(optic neuropathy)及视网膜病变(retinopathy)等。

引自:主编:.实用眼科学.第4版.ISBN:978-7-117-31146-5

核爆炸导致的眼部损伤多是复杂的、多因素的复合伤。在诊治过程中,应结合明确的受伤史和眼部特征性的症状、体征和辅助检查,进行综合分析和相应的治疗。对于全身放射病症状较轻的患者,同时合并有较重的角膜热烧伤、裂伤或结膜因放射性沾染发生角膜结膜炎时,可以按照眼外伤常规处理。

辐射性白内障治疗原则与老年性白内障相似:当白内障程度符合手术标准时,可选择合适时机采取手术治疗。

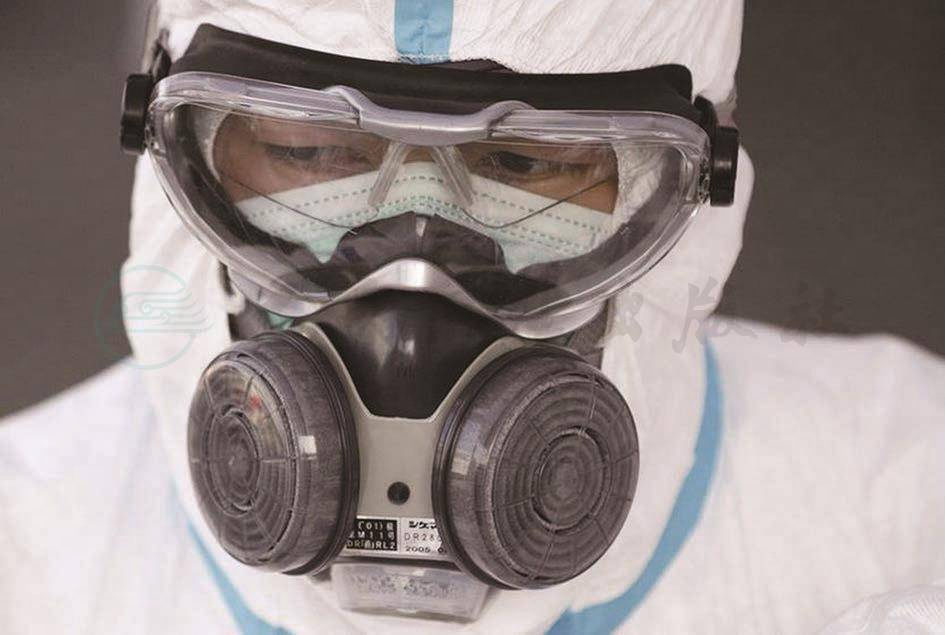

核爆炸主要发生于战事或核试验等特殊条件下。战争期间核爆炸发生多不可预知。但建立工事防护、利用地形掩蔽及穿戴防护器材可有效减轻冲击伤和辐射伤。核试验中的核爆炸一般在可控范围内进行,相对较安全,但工作人员仍需严格遵守“标准作战规定”进行操作SOP(standard operating procedure),做好防护措施。尽管核爆炸的损害作用强大,致伤复杂,但其杀伤作用多为短暂的和局限范围的。因此核爆炸发生后,采取护眼措施,及时清除放射性沾染源等,可避免或减轻放射性沾染带来的进一步损伤。装备和佩戴核爆炸防护眼镜(图1)对于核爆炸眼损伤的防护至关重要。

图1核爆炸防护眼镜