英文名称 :commotio and contusion ofretina

视网膜震荡与挫伤是一种常见的眼外伤。其发病机制是由于眼球钝挫伤时,在对应的后极部视网膜上发生对冲力,造成视网膜组织功能或器质性的损伤。

当检查一位眼球钝挫伤的急诊患者时,可能会发现眼底后极部有界限不清楚的视网膜白色混浊,视力有中度或严重的丧失。以往通常称为视网膜震荡或Berlin水肿。但是患者的预后最终可能是两种结局中的一种。即多数患者病情较轻,在1~2周视网膜水肿消失,视力恢复;而另一些患者则出现眼底改变和永久性的视力损害。因此,伤后早期的视网膜水肿究竟是轻度的可逆性改变,或是严重的不可逆改变。显然,对这两种结局,仅统称视网膜震荡是不准确的。在此,我们把这两种类型的钝挫伤性视网膜水肿分别称之为视网膜震荡(轻度挫伤)和视网膜挫伤(重度挫伤)。

1.视网膜震荡

是指钝挫伤后轻度的视网膜灰白色混浊,可以是直接或间接的损伤所致。一般没有视网膜的出血,视力的丧失是轻微的,在伤后数天之内,水肿吸收,眼底检查正常,视力恢复,未遗留色素变性和其他病理改变。伤后早期的荧光眼底血管造影可能出现轻度的弱荧光,这是因为视网膜水肿遮蔽部分荧光所致,无荧光渗漏,无血-视网膜屏障的破坏。整个病理过程是可逆的。

2.视网膜挫伤

是指钝挫伤后重度的视网膜乳白色混浊。同时多伴有眼底出血,水肿范围也较大。中心视力可有明显下降,一些病例在0.05以下。在不伴有眼底出血或其他明显的眼内损伤的情况下,伤后早期区别视网膜震荡和视网膜挫伤有较大困难。在伤后1~2周视网膜水肿吸收后,在损伤区出现永久性的组织损伤,眼底可见脱色素区,或色素紊乱与增殖,中心视力不能恢复。病变是不可逆的。荧光造影检查对区别以上两种病变有帮助。由于视网膜挫伤总是伴有视网膜色素上皮屏障的破坏,在乳白色的视网膜水肿区域,造影早期因荧光遮蔽为弱荧光,造影后期在视网膜的深层出现荧光渗漏。在渗漏区往往存在着视网膜色素上皮变性和萎缩。

近年的实验研究使我们对挫伤性视网膜水肿的发生机制和病理改变有了较多的了解。为了显示非破裂性眼球钝挫伤的不同病理改变及其与临床处理的关系,我们建立了轻、重两型钝挫伤的动物模型。

1.视网膜震荡的实验病理

用铅锤下落的方法(平均致伤能量为1.28J)打击兔眼角膜中央,造成轻型伤的模型。致伤后,即刻可见球结膜充血,或有结膜下点状出血,角膜上皮点状剥脱,瞳孔中等缩小,晶状体未见损伤。结膜水肿逐渐明显,但在1天后水肿和充血明显减轻,角膜透明,房水闪光可疑或弱阳性,3天后眼前段无异常改变。眼底在伤后3小时可见后极部视网膜雾状混浊,视乳头下方轻度充血,脉络膜血管不清晰。伤后3天,视网膜混浊范围缩小,可辨认脉络膜纹理。7天时,眼底恢复正常,未见色素紊乱(图1A、B)。病程中也未出现眼底出血等其他改变。荧光眼底血管造影检查,在伤后1天因后极部视网膜水肿,因而在造影早期为弱荧光,未见荧光渗漏。视电生理检查,ERG a波振幅与伤前无明显差别,b波振幅在伤后3小时下降19%~27%(P < 0.05),伤后1~3天,逐渐恢复到伤前正常水平。组织病理学检查,伤后1~3小时,脉络膜血管轻度充血,1天时充血更明显,视网膜色素上皮形态完整,视锥、视杆层局部增厚,结构松散,外核层稍稀疏,但细胞排列整齐,提示主要存在外层视网膜水肿。伤后3天时光学显微镜下未见明显异常。透射电镜检查的主要发现是,3天内光感受器少数内节线粒体肿胀,嵴断裂或消失,外节之间的间隙增宽,少数盘膜紊乱。7天后未见异常改变。用离体荧光素及胶体镧方法检查血-视网膜屏障,见示踪剂存在于脉络膜血管内、外,沿视网膜色素上皮细胞间连接移动,完全受阻于紧密连接部位,说明屏障无损害。

以上结果典型地显示了视网膜震荡的眼底表现、荧光造影、视电生理、病理和超微结构以及血-视网膜屏障的状态。轻度挫伤引起的视网膜混浊水肿,是一过性、可逆性的变化,发病机制主要是血管性反应。即伤后脉络膜血管液体成分渗出,视网膜色素上皮泵的功能有暂时损害,调节视网膜下及外层液体的功能部分障碍,因此出现轻度的视网膜水肿,但血视网膜外屏障功能仍然保持正常,能够阻止大分子物质进入视网膜内。视电生理检查显示短暂的功能下降,随即恢复正常。

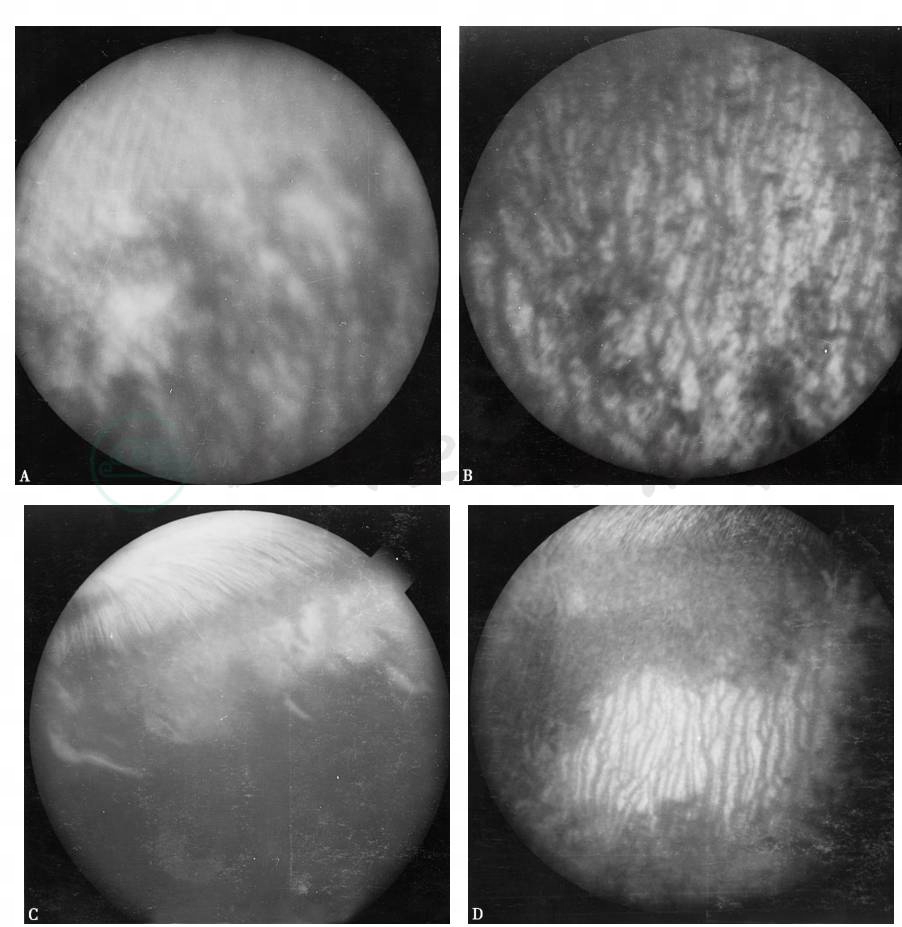

图1 轻度(A和B)与重度(C和D)挫伤性视网膜水肿兔模型不同结局的眼底照相

在挫伤后1d(A)和4h(C),髓线下方视网膜都出现成片的乳白色水肿,但在重度模型的乳白色水肿更明显,并且有白色带状皱褶。在致伤后7d(B)和2周(D),视网膜水肿消退,但轻度模型恢复正常外观;而重度模型遗留大片脱色素区及其邻近的色素沉着

2.视网膜挫伤的实验病理

重度钝挫伤的动物模型是用弹射钢珠的方法建立的,平均致伤能量约为2.87J。伤后眼前段的主要表现为,伤后即刻球结膜充血,多数伴结膜下点状或片状出血,角膜受击部位有上皮点状剥脱或局限性水肿混浊,瞳孔明显缩小。伤后1~3小时,球结膜充血更明显且水肿,角膜上皮混浊,房水蛋白闪光明显,细胞多见,少数眼有晶状体前囊混浊或不全脱位。上述改变在伤后1天最明显,3天后结膜水肿减轻,房水闪光逐渐减弱,至7天时消失。少数结膜下出血至伤后2周完全吸收。

眼底的表现如下:伤后1小时,视盘及髓线下方视网膜呈絮状或片状渗出,乳白色,范围较大,有脉络膜出血。伤后3小时,视盘和髓线模糊,下方有条状或羽毛状白色混浊,视网膜水肿,并可见明显条纹,有些眼出现视盘点状出血或轻度水肿。伤后1天时,视网膜的水肿渗出最严重。伤后3天,眼底的渗出开始逐渐吸收,病变中部的混浊减轻,乳白色视网膜条纹变细,片状出血区也开始变小。7天时,多数眼底出血吸收,但大片出血区仍可见到积血;病变中心区域眼底变为灰白色,为片状色素脱失区,边缘部位有不均匀的色素沉着或增殖,视盘水肿也明显减轻。2周后,眼底病变区仅表现为色素紊乱,即中央区域脱色素,周边部位色素不均匀(图1C、D)。

对重度挫伤的荧光眼底血管造影检查发现,在伤后3小时至3天内,病变区有明显的荧光遮蔽,静脉期可见点状渗漏。1周后,病变中央因色素脱失可见荧光增强(为窗样缺损,或透过荧光),在出血区仍有荧光遮蔽。2周后未见荧光渗漏。视电生理检查,ERG a波在伤后3小时、1天和3天时分别下降29%~42%(P < 0.05),b波振幅则下降38%~47%(P < 0.01),伤后1周开始逐渐恢复,在伤后2周至2个月时,b波振幅达到伤前水平的84%~91%。

组织病理学检查发现,伤后1~3小时脉络膜明显充血,视网膜色素上皮层部分细胞破裂,色素颗粒弥散。1天时,视网膜轻度增厚,视锥、视杆层结构紊乱,有些部位视网膜下大量积液,造成浆液性视网膜脱离(此点与眼底表现的白色条纹相对应),在视网膜下出血区可见局部出血性视网膜脱离,外核层局部细胞核稀疏。3天时,一些色素上皮细胞向视网膜下间隙游走,病损严重区视锥视杆断裂,消失或变薄,外核层多见核固缩或溶解,细胞核数目明显减少,细胞间隙增宽。2周时,脉络膜充血减轻,病变中心区毛细血管层消失或闭塞,色素上皮层不连续,视网膜色素上皮细胞,视锥、视杆层基本消失,外核层细胞核稀少,仍可见核固缩,神经胶质细胞(Müller cells)增生,修复外层视网膜组织坏死的空缺。病变严重区边缘部位,视网膜色素上皮细胞完整,局部有增殖,病变向边缘区域逐渐减轻,并逐渐过渡到正常结构。透射电镜检查进一步证实了以上的病理变化。即脉络膜毛细血管层闭塞;视网膜色素上皮细胞破裂、变性;玻璃膜外层断裂;光感受器细胞在伤后4小时即见核固缩,变性坏死过程一直持续2~4周;病变中心区外层视网膜完全由神经胶质细胞增生修复,胶质瘢痕直接与玻璃膜附着,视网膜色素上皮的修复是很有限的,在病变中心造成永久性缺失。

在离体胶体镧示踪法检查血-视网膜屏障时发现,镧示踪剂在伤后1~3小时即通过视网膜色素上皮层达到光感受器细胞内节水平。在伤后2周内,在受损的光感受器细胞核水平,细胞体间有镧的显示。伤后4周,在损伤严重区,即胶质瘢痕完全与玻璃体相贴的区域,未见镧示踪剂侵入视网膜内。结果证实,重度挫伤有严重的外层血-视网膜屏障损害,但在伤后晚期,尽管结构上发生改变,屏障功能仍得到不完全性的修复。

根据以上实验观察,可以认为,重度挫伤引起的视网膜水肿的发病机制主要是由于组织的坏死变性造成的。在伤后即刻观察到的视网膜色素上皮细胞和视锥视杆的崩解、断裂,表明是外力的机械作用直接造成的;伤后稍晚时间的细胞变性与坏死,除了外力的机械性损害外,与血-视网膜屏障损害和代谢障碍有关;脉络膜毛细血管层的明显病变(闭塞与消失)也有明显的关系。由于光感受器细胞的明显丧失,视功能出现永久性障碍。显然,这些病变是不可逆的。

眼球挫伤后在眼底后极部,尤其黄斑区,可出现视网膜水肿,临床上称为视网膜震荡。其发生机制,可能与血管反射性变化及黄斑部有较厚的放射状神经纤维吸收大量液体有关。

ERG和荧光素眼底血管造影检查,可区分视网膜震荡与视网膜挫伤。

1.伤后早期戴太阳镜。

2.应用糖皮质激素。

3.应用B族维生素、维生素E。

4.应用改善微循环的药物。

5.不合并视网膜脱离的黄斑裂孔可采用预防性激光光凝治疗。伤后早期可施行中轴部玻璃体切除、内界膜剥除和黄斑裂孔封闭手术。如黄斑裂孔下合并脉络膜破裂,则手术很难提高视力。

6.晚期如发生黄斑前膜形成或黄斑牵引移位者,可施行玻璃体手术治疗。

加强防治眼外伤的宣传教育,加强劳动保护。