眼内炎通常是指细菌或真菌引起玻璃体的感染性炎症。可分为外源性和内源性两大类,外源性眼内炎指由内眼手术、穿通性眼外伤或外部感染如角膜溃疡穿孔等使得病原体直接到达眼内造成,内源性眼内炎指体内其他部位的感染经血液循环播散到眼内造成。目前,感染性眼内炎多由眼球穿通伤引起,其次是内眼手术后。开放性眼球外伤后眼内炎的发生率为2.0%~17.4%,当合并眼内异物时眼内炎的发生率增加1倍,为19.3%~26%,农村环境中的发生率可达30.0%。伤口闭合延迟、眼内异物残留、晶状体破裂、发生在农村地区、和泥土有关的眼外伤以及年龄大于50岁都可以导致眼内炎发生率增高。

潜伏期短者数小时,长者数周。通常毒力低的条件致病菌、真菌或抗菌治疗期间,潜伏期较长。而毒力强的细菌如溶血性链球菌、铜绿假单胞菌、蜡样需氧芽孢杆菌等,其潜伏期可仅数小时,而且眼部症状剧烈,短时间之内即可造成整个眼球的破坏,甚至可穿破眼球向眶内扩散。

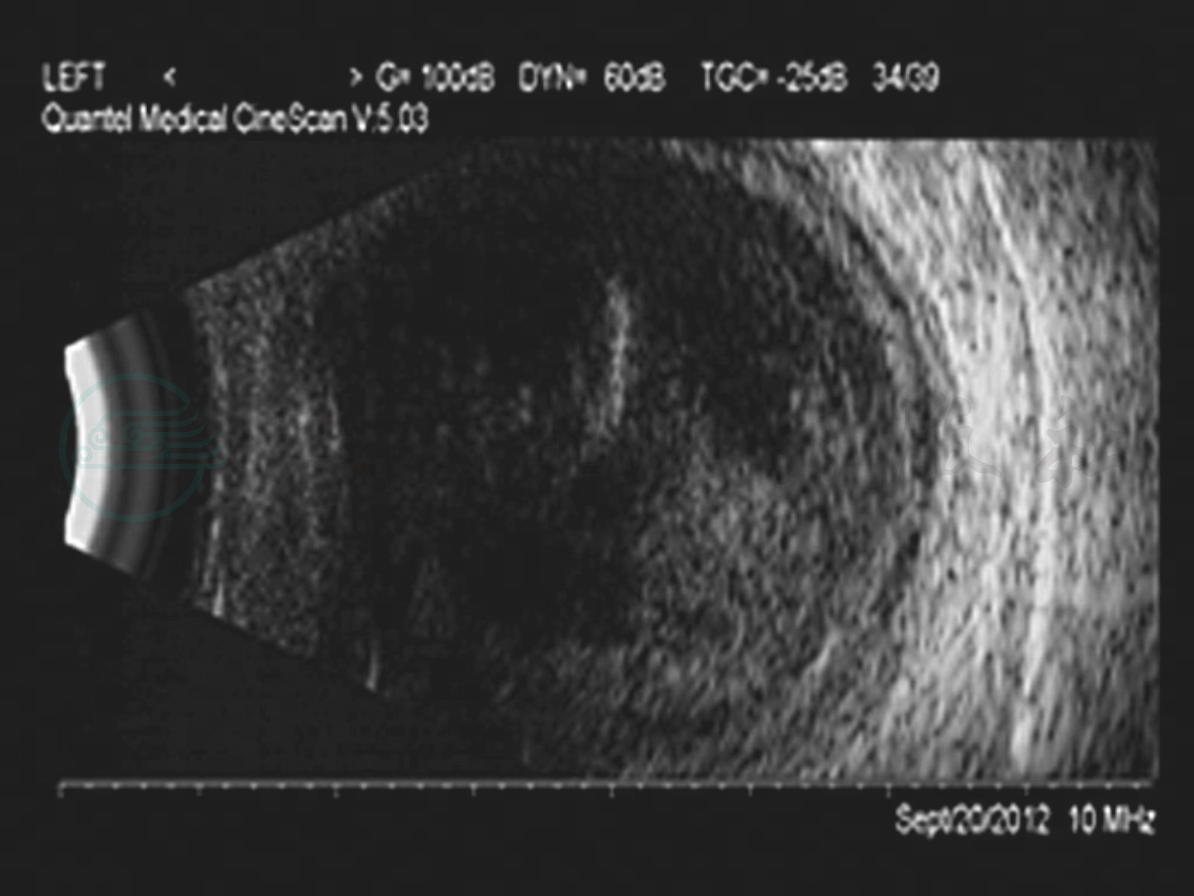

1.超声波检查

眼内炎早期,玻璃体内密集弱回声光点,严重者回声光点可充满玻璃体腔(图3)。眼内炎超声波检查时,应注意探头消毒,避免对其他患者发生交叉感染,角膜有未闭合的伤口时不宜进行B型超声波检查。

图3 眼内炎玻璃体混浊

2.CT检查

轻度的眼内炎,CT表现可完全正常。严重的化脓性眼内炎,CT可显示玻璃体密度不均匀或均匀增高,眼环增厚。眼内炎波及眶内者,可出现眶内炎症的CT影像,如眼球突出、眼外肌增粗等。眼内异物伴有眼内炎时,可见异物影像。

3.微生物学检查

实验室检查是诊断眼内炎最重要的依据,可以明确致病菌并可进行药敏试验。在开始治疗前必须完成必要的实验室检查,否则开始使用抗生素治疗后,将明显地降低细菌培养的阳性率。实践证明玻璃体标本的培养阳性率比同时抽取的房水标本的培养阳性率高得多,有报道显示经培养确诊为眼内炎的198例患者中,前房标本的培养阳性率为34.8%,玻璃体穿刺标本的培养阳性率为58.2%,玻璃体切除液标本的培养阳性率为80%。

(1)标本采集方法

1)结膜拭子外伤性眼内炎时,结膜囊常有较多的分泌物,有时眼球穿破口部位的分泌物可能眼内与眼外相连,可取此分泌物进行涂片、细菌培养及药敏试验。此标本常受结膜囊菌群影响,结果仅供参考。

2)前房穿刺用26G 1/2针头连接1ml注射器,抽出适量的房水及脓液作为标本,进行涂片、细菌培养及药敏试验。

3)玻璃体穿刺获取玻璃体标本常可用以下方法:①直接针头穿刺法:在局部麻醉抽取玻璃体0.1~0.2ml,将抽取标本送细菌培养及涂片检查,并可同时向眼内注射药物;②玻璃体切割术中标本采集:玻璃体切除手术时,可用注射器连接切割头的导管,将切割头置于玻璃体内浓密的混浊区域边切割边吸引,以便得到足量的液体标本。用此标本进行细菌培养可有较高的阳性率。

(2)眼内炎常见致病菌

根据外伤性眼内炎细菌培养的阳性结果,革兰阳性球菌占59%,居首位,主要是表皮葡萄球菌;其次是革兰阴性杆菌占23%,主要是大肠埃希菌;革兰阳性杆菌占10%,主要是枯草杆菌;真菌占8%。

凡临床上怀疑为化脓性眼内炎的病例,应该立即从房水及玻璃体取标本作致病菌培养及涂片镜检,同时行患眼CT及超声波检查,排除眼球内异物及了解玻璃体、视网膜病变。病情较轻者可暂时药物治疗,严重的感染性眼内炎特别是伴有眼内异物者,应及早行玻璃体切除手术。

1.药物治疗

主要是抗生素治疗,对炎症反应重者可适当辅以糖皮质激素。在病原诊断没有明确之前,可根据病史和检查选择广谱抗生药物。当病原诊断明确之后,再根据药物敏感试验结果调整有效抗生素。

(1)抗生素滴眼液:

选用广谱强力的抗生素滴眼液如0.5%左氧氟沙星、妥布霉素等滴眼液,每2小时1次。但滴眼液很难深入玻璃体内,通过频繁滴用抗生素滴眼液可治疗角巩膜伤口的感染,及对前节感染性眼内炎的预防和治疗都是有用的。

(2)结膜下或球旁注射:

注药后在前房内也能维持较高的药物浓度,对前节的感染有一定的治疗作用,但由于血-视网膜屏障的影响,药物在玻璃体内的浓度并不高,很难达到治疗眼内炎的药物浓度。常用的药物有:妥布霉素5~12mg,结膜下注射,亦可应用万古霉紊25mg或头孢他啶125mg,有时加用地寒米松2.5mg,结膜下或球旁注射,根据情况每周或隔日1次。

(3)非甾体类抗菌消炎药物:

滴用双氯芬酸钠或普拉洛芬滴眼液,每日4~6次。

(4)糖皮质激素:

0.1%氟米龙眼药水滴眼,每日4次。必要时全身给以适量的糖皮质激素。

(5)散瞳:

可用0.5%的阿托品眼药水或眼膏散瞳,或用托吡卡胺散瞳。

(6)全身用药:

虽然炎症使血-眼屏障受到破坏,但进入玻璃体腔内的药物也难以达到有效的治疗浓度。因此全身用药治疗眼内炎作用可能有限,但可用于防止炎症向眼外扩展,常全身给以广谱抗菌药物治疗。

2.玻璃体腔内注射

是目前治疗感染性眼内炎常用的方法之一,玻璃体内注入抗生素后在玻璃体或房水内均可得到有效的治疗浓度。

玻璃体腔注药的适应证:

(1)眼球外伤或眼部手术后玻璃体出现炎性混浊怀疑为眼内炎时,可以进行玻璃体穿刺获取标本同时进行注药。

(2)相对较轻微的眼内炎,玻璃体仅为局限性轻度混浊,病情进展相对缓慢者,可试行眼内注药术。部分病例经眼内注射及局部和全身联合用药后可获痊愈,而不需要行玻璃体切除手术。

(3)眼内炎伴有角膜明显混浊(如角膜水肿、角膜较大的伤口及瘢痕等),无法进行玻璃体切除手术者。此类患者亦可做前部玻璃体切除手术,切除眼前段部分浓稠的、混浊的玻璃体,解除虹膜后粘连,促进前房形成,破坏血-眼屏障,然后采集标本及眼内注药。

临床上常规选用万古霉素1mg/0.1ml作玻璃体内注射,但更多情况下选择联合用药(两种抗生素联合,罕见使用三联,加或不加地塞米松。联合用药应首选万古霉素1mg联合头孢他啶2.25mg,这种抗生素组合的抗菌谱可以覆盖绝大部分可能引起眼内炎的细菌。注射后一般情况下眼压无明显变化,如眼压过高,则应抽出部分玻璃体或前房水使眼压恢复正常。

3.玻璃体切除

玻璃体切割术是治疗感染性眼内炎最重要、最有效的手段。原则上,感染性眼内炎确定诊断后,应尽早手术。但临床上应根据眼内炎的严重程度及眼部的具体表现确定手术时机。下列情况应早期进行玻璃体切割术:

(1)玻璃体明显混浊或呈化脓改变者。

(2)经药物治疗病情无改善或进一步恶化,伴有视力严重减退者。

(3)毒性大的致病菌引起的化脓性眼内炎,病情进展迅速者。

(4)伴有眼内异物的外伤性眼内炎。

(5)眼内炎同时伴有晶状体损伤、视网膜损伤甚至视网膜脱离者。

通过手术可以清除混浊的玻璃体,除去大部分细菌及毒素,避免或减轻玻璃体机化导致的牵拉性视网膜脱离;可以直接自玻璃体采集标本,进行涂片及细菌培养,同时将抗生素直接注入眼内,更加有效地控制感染;可以同时处理外伤性白内障、视网膜裂孔、视网膜脱离,取出眼内异物,最大限度地恢复视功能。如果角膜组织透明度较差,难以清楚地观察眼内组织,可在眼内镜下或人工角膜下进行手术,对严重的化脓性眼内炎必要时行分次玻璃体手术。