英文名称 :oculomotor nerve injury

在视神经损伤中,动眼神经损伤在颅脑损伤中常见,可以单独损伤或因颅底骨折波及眶上裂引起第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ脑神经损伤,出现眶上裂综合征。第Ⅲ脑神经损伤常为颅前窝骨折累及蝶骨小翼所致,亦可因颅中窝骨折穿过海绵窦而引起,偶尔继发于颈内动脉海绵窦瘘、动脉瘤或海绵窦血栓。极少数情况下,头颅穿透性损伤也会造成动眼神经损伤。

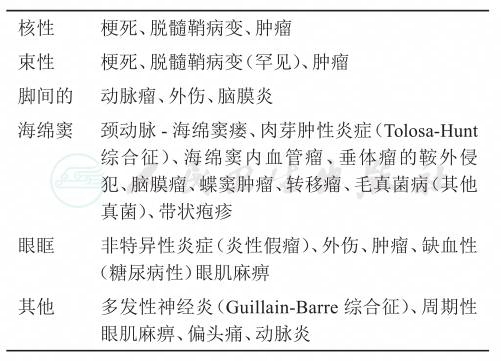

引起动眼神经麻痹的原因很多,诸如颅内肿瘤(颞叶肿瘤、垂体瘤、蝶骨嵴脑膜瘤、鼻咽癌的颅内转移)、动脉瘤(大脑后动脉、小脑上动脉、后交通动脉或颈内动脉)、基底脑膜炎(结核性、梅毒性)、外伤(颅底骨折、硬膜外血肿、蛛网膜下腔出血)、海绵窦疾病(静脉炎、血栓形成、动静脉瘘)和糖尿病性动眼神经炎等。常见的病因可用表1简单归纳如下:

表1 动眼神经麻痹的常见病因

(一)动眼神经的核性损害

动眼神经核在中脑所占位置较大,因此其核性损害多不完全,常系单个或几个眼肌受到影响。一般说来,眼外肌和眼内肌多不同时受损,而且如果病变逐渐扩大,其眼外肌的损害也要慢慢加多。由于支配眼外肌的动眼神经核有些是支配同侧的眼肌,有些是支配对侧的眼肌,所以,核性麻痹很少单独损害一眼。因此,如果一侧动眼神经所支配眼内、外肌完全受损害,而对侧眼肌全部正常,则可以肯定其病变不在动眼神经核处。反之,如果动眼神经支配的一部分眼肌发生进行性损害,而眼内肌一直保持正常,同时对侧上直肌也有进行性的损害,则可以确诊为动眼神经的核性损害。

核性动眼神经麻痹的原因有:脑干的出血、肿瘤、炎症,糖尿病性脑病,多发性硬化,梅毒,肉毒中毒,白喉和先天性动眼神经核的发育不全等。

(二)动眼神经的束性损害

动眼神经纤维自核发出以后,在中脑髓内的一段称为动眼神经束。由于动眼神经核中的部分交叉纤维在紧邻核的附近已经交叉完毕,所以束性病变仅损害同侧的动眼神经支配的所有眼肌,而对侧眼肌不受影响。

束性及周围性动眼神经麻痹者损害较为完全,其所支配的眼内、外肌全部瘫痪,临床表现为:患侧上睑下垂,眼球偏向外侧,患眼向上、下、内方向的运动受限,瞳孔散大,对光反射消失以及调节作用麻痹。

束性损害常与其邻近结构同时受损,因此,常伴有其他神经系统症状,而组成一些不同的综合征。当出现下述这些综合征时,可判定为动眼神经束性损害。例如

1.Benedict综合征

Benedict综合征(中脑被盖综合征)病变位于中脑背侧份,损害了动眼神经束及红核,引起同侧动眼神经麻痹及对侧肢体节律性震颤、舞蹈样运动或手足徐动症。

2.Nothnagel综合征

Nothnagel综合征(动眼麻痹-小脑共济失调综合征)又称为中脑四叠体综合征。病变位于中脑四叠体、中脑导水管周围及小脑蚓部,影响了红核与小脑上脚联系的纤维,引起同侧动眼神经瘫痪及对侧肢体震颤以及小脑性共济失调。如病变同时影响内侧丘系,尚可伴有对侧偏身感觉障碍。

3.Weber综合征

Weber综合征(大脑脚综合征)又称为动眼神经-交叉性偏瘫综合征,病变位于中脑腹侧份大脑脚底部,影响同侧动眼神经及同侧大脑脚,临床特征为同侧动眼神经麻痹、对侧肢体偏瘫,后者包括对侧中枢性面瘫、对侧中枢性舌下神经瘫痪和上下肢痉挛性瘫。

(三)动眼神经的周围性损害

1.脚间凹病变

动眼神经在两个大脑脚之间穿出中脑,如该区有病变,仍表现为Weber综合征;如脚间凹处有病变,损害两侧动眼神经和双侧大脑脚,则表现为双侧动眼神经麻痹和双侧肢体偏瘫,称为脚间凹综合征(interpeduncular space syndrome)。

2.颅底病变

动眼神经在颅后凹的行程中,穿行于大脑后动脉、小脑上动脉和后交通动脉之间。因此,当这些血管发生动脉瘤时,特别当动脉瘤有破裂出血时,患者的第一个也是最明显的一个症状就是同侧动眼神经麻痹。其中以颈内动脉-后交通动脉交点处动脉瘤最常见,患者表现为动眼神经麻痹、瞳孔异常。因此,临床上当发现一个患者有明显的动眼神经瘫痪,而无其他神经损害症状,应当考虑到颅底动脉瘤的可能性。

基底脑膜炎也可引起动眼神经麻痹,但多伴有其他脑神经的麻痹。

另外,当动眼神经经过小脑幕游离缘下方时,与大脑颞叶的钩回相邻,当一侧半球有占位病变或外伤引起的硬膜外血肿时,大脑半球向下向内侧移位,致使钩回疝入小脑幕切迹,压迫同侧动眼神经。早期,由于在此平面上瞳孔运动纤维居于背内侧,位置表浅,因而首先表现为瞳孔短暂的缩小,不久即进入麻痹期,瞳孔逐渐散大,继之眼肌运动也受损害。

3.海绵窦病变

可以引起海绵窦综合征(cavernous sinus syndrome)。它包括同侧动眼神经、滑车神经、展神经及三叉神经第一支——眼神经的损害。临床表现为病侧眼疼痛,伴眼周区痛觉过敏,眼睑、球结膜水肿,静脉怒张,眼球突出,单眼的眼内肌、眼外肌麻痹;若病变蔓延至对侧,则另一眼同样受累。如果病变位于海绵窦后组,则可能包括三叉神经的第二支——上颌神经的麻痹。另外,糖尿病引起的动眼神经梗死则可导致无瞳孔受累的动眼神经麻痹。这种缺血性糖尿病性动眼神经麻痹可于8~12周内自行缓解,但可复发。

4.眶上裂病变

可引起眶上裂综合征(superior orbital fissure syndrome)。此征也损害Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ神经以及Ⅴ神经的第一支——眼神经。因此,眶上裂综合征不易与海绵窦综合征区别,但一般说来,前者全身中毒症状不显著,多表现为局部机械性障碍,而且病程较为长久;而后者全身中毒症状严重,高热、昏迷以及血象改变均很突出,而且常伴有眼睑及球结膜的水肿,病程也多较短。

5.眶内病变

早期引起的动眼神经损害多不完全,因为动眼神经入眶后,即分为上下两支之故。若以上支受损为主,则上睑下垂明显;若下支为主,则瞳孔扩大明显。而且,患者常伴有突眼等眶内占位病变的体征。

(四)难以明确定位的动眼神经损害

1.眼肌麻痹性偏头痛

是一种少见的疾病,通常发生于有偏头痛家族史的儿童和青、中年人。在眼肌麻痹发生前常有一侧搏动性头痛、恶心、呕吐,持续数小时至数天,继之发生一侧动眼神经的轻度或完全麻痹。一旦发生麻痹,上述症状即减轻,头痛消失后,眼肌麻痹在数天或数周内恢复,频繁发作可造成不全恢复或永远不恢复。发病机制和动眼神经病损部位不明,据认为可能和颈内动脉海绵窦内段水肿压迫动眼神经有关,应与其他痛性眼肌麻痹综合征相鉴别。以前主张对不能确诊者行脑血管造影,但目前对该类患者是否需要进行动脉造影检查仍有争议。

2.动眼神经纤维再生错向综合征

又称为Fuchs综合征,发生于第Ⅲ脑神经由于外伤、动脉瘤或肿瘤损伤的恢复期内。在恢复的过程中,新生长的轴突错位以致它们分布到本不该由其支配的眼外肌上。因此,导致几种异常的眼球运动形式的产生。如

(1)假性Graefe现象

为原先支配下直肌的神经纤维错向生长至提上睑肌所致。使下直肌收缩的神经冲动不仅引起眼球下转,而且产生上睑上提,临床表现为在患者试图内转或下转眼球时出现患侧上睑上抬。

(2)假性Argyll-Robertson瞳孔

支配眼外肌的动眼神经纤维错向生长至瞳孔括约肌后,临床表现为当试图内转、上转和下转时可引起节段性瞳孔收缩,但直接和间接对光反射仍消失,“调节反应”却存在。

应该指出的是,第Ⅲ脑神经的再生错向从不与糖尿病性动眼神经病变相伴出现。动眼神经的再生错向发生之前未出现急性第Ⅲ脑神经麻痹者即称之为原发性再生错向,是海绵窦内脑膜瘤或动脉瘤的症候。

3.周期性动眼神经麻痹(cyclic oculomotor palsy)

又称为Axenfeld-Schurenberg综合征,其临床特征为在某只麻痹眼的基础上发生阵发性的痉挛。在痉挛期间,麻痹眼从外斜眼位转向中线,下垂的眼睑上提,扩大的瞳孔缩小。该病病因和病位不明,预后一般较好。

4.眼肌麻痹-共济失调-深反射消失综合征(Fisher综合征)

可能与病毒感染所致的变态反应有关。除周围神经损害外,另有较严重的脑干和小脑病变。临床特征患者大多先有呼吸道或消化道感染,数天至数周后出现复视、上睑下垂、眼球转动困难及四肢共济失调。眼内肌同时受累,导致瞳孔扩大和对光反应迟钝。有时累及面、吞咽、迷走及副神经等,导致多个脑神经麻痹。该病预后较好,一般可于2~4个月恢复。

5.神经炎性动眼神经麻痹

多种细菌(如白喉、破伤风)、病毒(单纯疱疹、带状疱疹等)均可引起动眼神经炎;糖尿病可导致动眼神经干的缺血性损害;铅、砷、乙醇、一氧化碳及肉毒中毒等亦可导致动眼神经麻痹;感染性多发性神经炎累及动眼神经常为双侧性,严重者可致多个脑神经损害。

动眼神经的再生能力较强,尽管对外伤性动眼神经麻痹无特殊治疗,但75%以上患者能自行恢复,只要动眼神经未断裂,通常在伤后2~3个月内逐渐恢复。如在伤后6个月无任何恢复迹象,动眼神经麻痹则可能成为永久性的。

1.早期治疗

主要针对动眼神经损伤本身的治疗。早期可给予激素、神经营养药物和血管扩张药物促进神经康复;对于眶上裂处有碎骨片,视神经管有骨折、压迫动眼神经,且动眼神经功能恢复欠佳者,应在伤后72小时内进行开颅手术解除神经压迫,也可采用经筛窦入路作视神经管减压术。

2.晚期治疗

主要针对动眼神经损伤所致斜视的治疗。

(1)非手术治疗:应首先采用。如小于10°的斜视可用三棱镜治疗;如任何办法都不能获得双眼单视,则可遮盖一眼以解除复视。

(2)手术治疗:即斜视矫正手术。

1)手术指征

a.在实用视野内有复视,患者不能适应者。

b.用不雅观的代偿头位才可获得双眼单视,且长时间可引起颈部肌肉、颈椎解剖结构异常者。

c.动眼神经异性再生,再生纤维不长到其原来支配的肌肉而长到另一些肌肉,遗有一定的功能障碍者。

2)手术原则:一般是以减弱直接对抗肌为主,加强麻痹肌为辅。

3)手术时机:发病后6~8个月未见好转;经非手术治疗病情有好转但仍未痊愈,可待病情稳定4~6个月后考虑手术。此外,完全麻痹1年以上的重症患者,为美容及视物需要,可行眼睑下垂整形术。