颅骨骨折是指颅骨受暴力作用使颅骨结构发生改变。颅骨骨折不一定合并严重的脑损伤,无颅骨骨折,也可能合并严重的脑损伤。

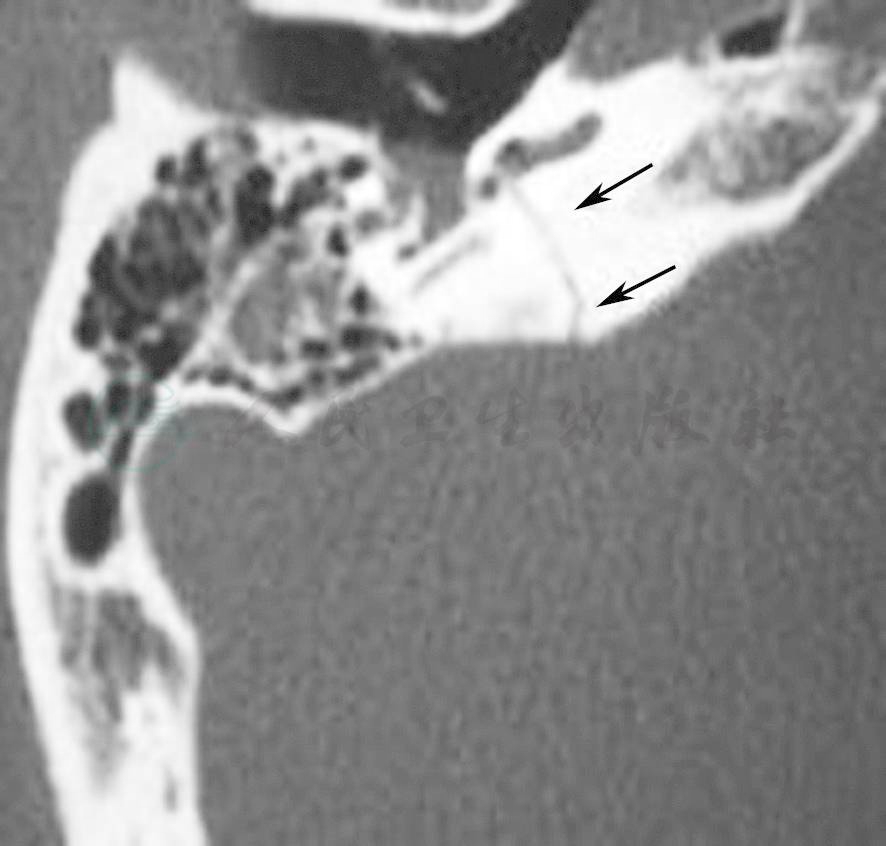

按部位分:①颅盖骨折;②颅底骨折(图1)。

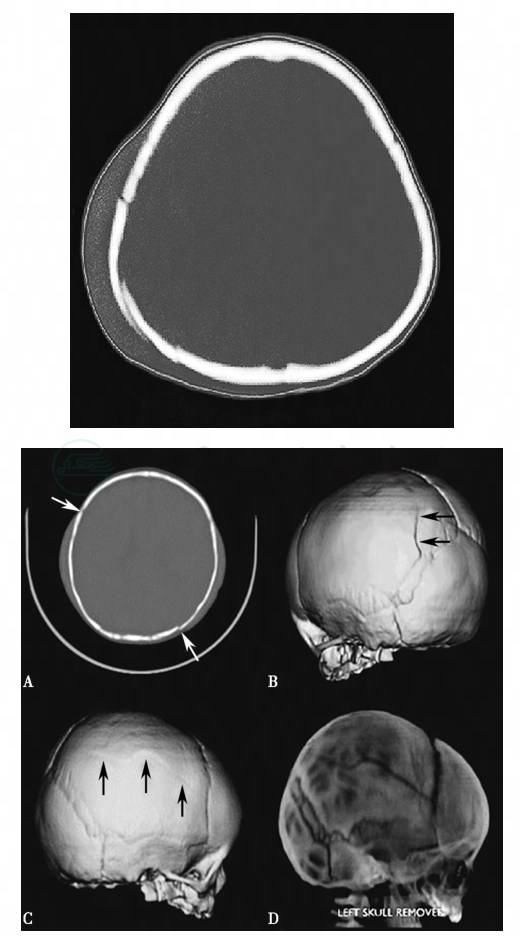

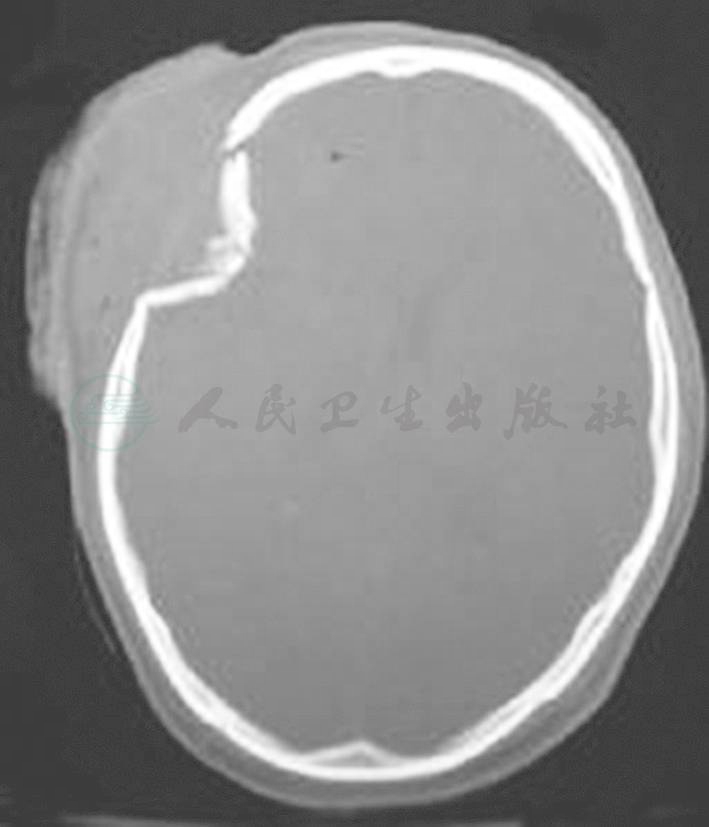

按形态分:①线性骨折(图2);②凹陷性骨折(图3);③粉碎性骨折;④洞性(穿入)骨折。

按是否与外界相通分为:①闭合性骨折;②开放性骨折。

图1 颅底骨折岩骨薄层扫描

图2 线性骨折的CT表现

图3 凹陷性骨折的CT表现

CT可以准确判断颅骨骨折的部位、骨折的形态及骨折线的走行状况。线性骨折可以同时发生于内外板,也可以单独发生于内板或外板,表现为清晰锐利的线样低密度影,可以为单线状,亦可为分叉状或星芒状。凹陷骨折为颅板全层或仅内板向颅内凹陷,表现为环状、星芒状或不规则形的低密度线,边缘清晰、锐利;但发生于儿童的凹陷性骨折可仅显示颅骨内陷而无明确的骨折线。粉碎性骨折可见数条走行不规则的低密度骨折线,骨折片多分离、移位,甚至嵌入邻近脑组织。穿入性骨折多表现为穿入点处颅骨局限性骨质缺损,有时可见以穿入点为交点的星芒状低密度骨折线,脑内的穿入通道可见多发的大小不等碎骨片。

MRI在显示骨折线方面略逊于CT,但对合并脑组织损伤的观察优于CT。骨折线在T1、T2加权像均表现为直线或迂曲的低信号带,其周围在T1加权像有边界模糊的更低信号区,T2加权像为高信号,代表骨折后骨髓内创伤性水肿、出血、渗出改变。在STIR序列骨折线呈高信号线状影。骨痂形成后,由于其T1、T2值极短,在骨折断端表现为不规则或梭形无信号区,骨膜反应性增生亦为纵行无信号带,与骨痂不易区分。

1.闭合性颅盖部单纯线形骨折,如无颅内血肿等情况,不需手术治疗。但应观察注意颅内迟发性血肿的发生。开放性线形骨折,如骨折线宽且有异物者可钻孔后清除污物咬除污染的颅骨以防术后感染,如有颅内血肿按血肿处理。

2.凹陷骨折的手术指征:①骨折片下陷压迫脑中央区附近或其他重要功能区,或有相应的神经功能障碍者;②骨折片下陷超过1cm(小儿0.5cm)或因大块骨片下陷引起颅内压增高者;③骨折片尖锐刺入脑内或有颅内血肿者;④开放性凹陷粉碎骨折,不论是否伴有硬脑膜与脑的损伤均应早期手术。位于静脉窦区凹陷骨折应视为手术禁忌证,以防复位手术引起大量出血。

闭合性凹陷性骨折可根据骨折的部位、大小、颅内有无血肿选用不同的方法,对范围较少的凹陷骨折且远离静脉窦,选用直切口或弧形切口,显露骨折区域,在骨折凹陷裂纹旁钻一孔,用骨撬将陷入的骨片掀起,对凹陷范围较大骨折片尚未游离整复困难者或伴颅内血肿,可采用取形成骨瓣的方法,用加压或锤击法整复。

开放性凹陷骨折必须彻底清创,用生理盐水反复冲洗伤口,清除血块与异物,切除无生活能力的头皮、骨片、脑膜与脑组织等,必要时可延长切口,用牵开器拉开以显露骨折处,在摘除碎骨片时,手法应轻柔,对难以取出的骨片,切不可暴力扭转拉出,与骨膜相连的骨片应尽量保留。骨折片陷入超过2cm者,多有硬脑膜破裂。此时可根据颅内有无血肿及脑组织挫裂伤的程度决定是否扩大骨窗,清除血肿及破碎的脑组织,最后缝合修补硬脑膜。硬脑膜未破裂者,除有硬膜下出血外,一般不可轻易切开,以免导致颅内感染。

3.颅底骨折原则上采用非手术对症治疗,颅骨骨折本身无特殊处理,为防治感染,需应用抗生素。伴有脑脊液耳鼻漏者,应保持局部清洁,头高位卧床休息,禁止堵塞鼻孔、外耳道,禁行腰穿及用力擤鼻,并应用大剂量抗生素预防感染,1个月以上不愈者,采用内镜经鼻入路修补缺损治疗脑脊液漏。伴有脑神经损伤者,可注射维生素B1、B6及B12和激素、血管扩张药,也可行理疗针灸。眶内侧壁和视神经管骨折出现眼球突出和视力下降者,可以采用内镜经鼻入路眼眶和视神经管减压术。对伤后出现致命性大量鼻出血患者,需立即气管插管,排除呼吸道内积血,使呼吸通畅,随即填塞鼻腔,压迫伤侧颈总动脉并迅速输液、输血必要时手术以抢救患者生命,颅后窝骨折伴延髓有受压损伤患者,应尽早气管切开,呼吸机辅助呼吸,颅骨牵引,必要时进行枕肌下减压术。