颅内静脉窦血栓形成相关眼病是由于多种病因导致的颅内静脉窦形成血栓,阻塞脑脊液的正常循环,导致颅内压升高,而引起的一系列眼部表现。

颅内静脉窦血栓形成的病因较多,分为感染性和非感染性,仍约20%患者病因不明。一般来说,非感染因素引起的血栓形成以上矢状窦多见;感染因素引起者以海绵窦和横窦多见。

1.血液高凝状态

约占已知病因的70%。主要是各种因素造成凝血功能、纤溶系统及血小板功能的单一或联合缺陷,使血液处于血栓前状态;多见于妊娠产褥期、血液和全身系统疾病以及治疗的副作用等。

2.血流动力学异常

约占5%。见于严重脱水造成的血流缓慢和血浆渗透压的增加、脑静脉(窦)机械性梗阻、心力衰竭和动静脉瘘等。

3.炎症或感染性疾病

约占12%。包括各种引起硬脑膜、静脉或静脉窦感染、渗出或纤维化的疾病,如鼻窦炎、乳突炎、急慢性脑膜炎、中耳炎、牙脓肿等。

4.其他

如口服避孕药、糖皮质激素、腰穿等。高半胱氨酸血症、抗凝血酶Ⅲ缺乏症、蛋白C缺、蛋白S缺乏等遗传性因素。

1825年,Riles首次论述了颅内静脉窦血栓形成,以后的文献报道多为尸检材料。近10余年来,随着对该病认识的深入及影像学技术进展,该病的诊断率明显提高。与动脉血栓相比,其发病率相对较低,约为每年(1.5~2.5)/100万;任何年龄均可发病,多见于老年人和产褥期妇女。北京协和医院及北京铁路医院近10年的回顾性分析发现,颅内静脉窦血栓形成仅占同期总住院人数的0.005%,产褥期妇女、儿童及老年人多见。笔者回顾分析中国人民解放军总医院1999—2005年期间神经内科和介入科住院的118例颅内静脉窦血栓形成患者的临床资料,发现患者中男性53例、女性65例,男女之比为1∶1.2,女性略多于男性;首发年龄最小为15岁,最大为67岁,平均年龄为(34.9 ± 10.6)岁,多见于20~45岁,在30~40岁左右呈现首发的高峰。国内外多家医院对CVST的发病率报道不一,考虑与调查样本量的大小有关,目前尚需要大规模临床流行病学调查资料研究。颅内静脉窦血栓形成总体预后较好,50%以上患者能够痊愈,死亡率≤10%,复发者极少。

颅内静脉窦又称硬脑膜静脉窦,位于硬脑膜的骨膜层和脑膜层之间,其内壁仅有一层内皮细胞,各窦彼此之间互相交通,分布于大脑镰和小脑幕的连接及边缘部位。脑部深层或浅层静脉血均由静脉窦回流,经颈内静脉导入心脏。此外,颅内静脉窦的另一重要功能是引流脑脊液,也是颅内、外静脉吻合的主要通路。颅内主要静脉窦6个,即上矢状窦、下矢状窦、直窦、横窦、乙状窦和海绵窦。

1.上矢状窦

位于大脑镰上缘,颅顶部中线稍偏右,是颅内最长的静脉窦。前方细小起始于鸡冠,到枕内粗隆附近形成的窦汇。上矢状窦管壁呈三角形,自前向后逐渐加宽,分上壁和两侧壁。上矢状窦全程接收10~15条大脑上静脉,主要收集大脑背外侧面上部和内侧面上部的血液及通过蛛网膜颗粒、绒毛吸收脑脊液。

2.下矢状窦

位于大脑镰下缘,与上矢状窦平行,管腔较细。与大脑大静脉汇合后开口于直窦。下矢状窦主要引流大脑内侧面、大脑镰和胼胝体的部分静脉血。

3.直窦

位于大脑镰和小脑幕结合处。由下矢状窦和大脑大静脉汇合而成,向后通窦汇。

4.横窦

位于小脑幕后外侧缘附着处的枕骨横沟内,连于窦汇和乙状窦之间,是最大的成对静脉窦。横窦起源变异很大,多是右侧横窦在枕内粗隆附近起于上矢状窦,而左侧横窦起于直窦,正常人还可见一侧横窦缺如。

5.乙状窦

位于颞骨乳突部的乙状窦沟内,是两侧横窦的延续。向内在颈静脉孔处延续、移行为颈内静脉。

6.海绵窦

位于蝶鞍两侧,向前与眼静脉相延续,向后与岩上窦、岩下窦及脑底静脉丛相连,收集眼静脉、蝶顶窦、大脑下静脉和大脑浅静脉回流的血液,还借卵圆孔和破裂孔的导血管与翼状静脉丛相通。面部感染有引起海绵窦血栓形成的危险。两侧海绵窦通过海绵间前窦和后窦彼此相通,连成海绵窦环。海绵窦内有许多纤维带,将其分隔成海绵状。颈内动脉通过其中,展神经位于颈内动脉的下外侧,动眼、滑车神经和三叉神经眼支均位于窦的外侧壁。海绵窦发生血栓形成时,可出现上述神经受损症状。

颅内静脉(窦)具有以下特点:①脑静脉及静脉窦内无瓣膜,静脉血可以发生逆流;②颅内、外静脉之间有丰富的吻合支,颅外感染可通过这些通道直接入颅。静脉窦部分血栓形成或不完全梗阻时,可不出现任何临床症状;完全梗阻时脑脊液循环将发生严重障碍,引发脑淤血、脑水肿。

1.腰椎穿刺

脑脊液压力可正常或升高,最高可达400mmH2O以上,外观清亮或微黄色。非感染性,常有少量白细胞,蛋白含量可增加;感染性者白细胞数明显增多。

2.CT

表现包括直接和间接征象,但不是诊断颅内静脉窦血栓形成的敏感手段。直接征象包括条索征、高密度三角征、Delta征或空三角征,具有诊断价值,但阳性率低。间接征象比直接常见,包括弥漫性脑水肿、出血性梗死、脑膜强化等。

3.MRI

是诊断颅内静脉窦血栓形成的首选方法,特异性征象为相应的静脉窦内血液流空现象消失,呈现随不同时期变化的血栓信号。对上矢状窦、下矢状窦、直窦血栓诊断较为可靠,对乙状窦和横窦血栓不敏感,对此类患者可进一步行MRV检查。

4.MRV

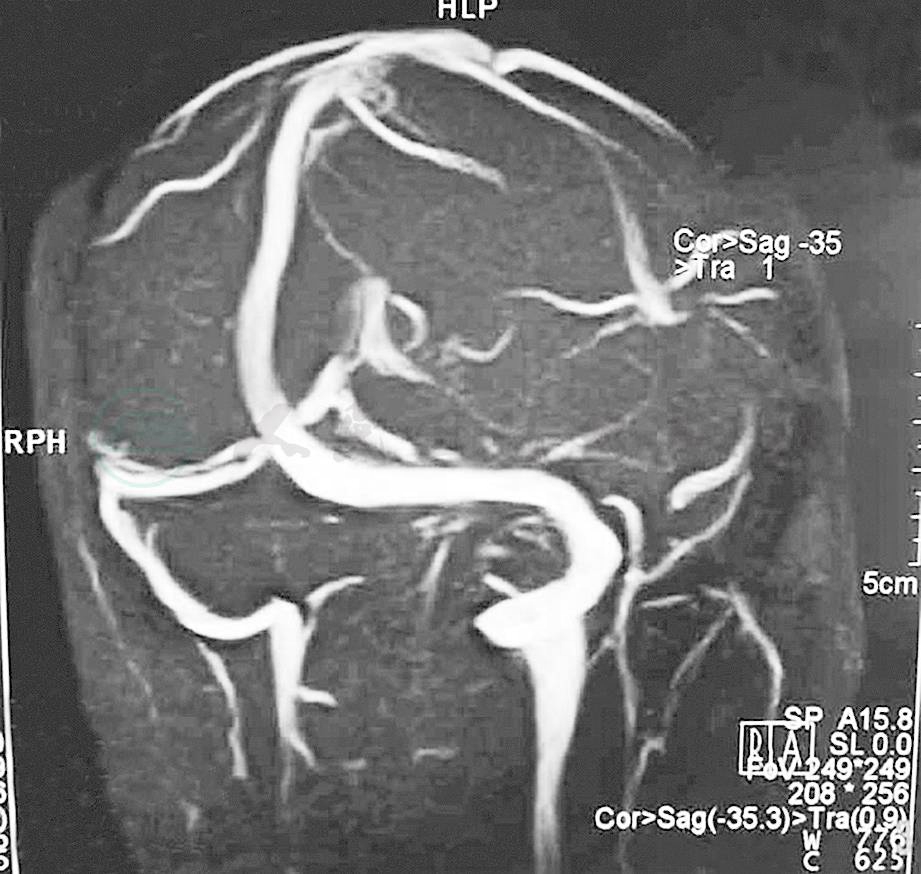

是目前诊断颅内静脉窦血栓形成最好的无创方法,能全面、快捷地显示脑静脉结构。表现为病变的静脉窦高血流信号缺失,或表现为边缘模糊且不规则的较低的血流信号。与常规MRI比较,MRV不受血栓形成时间的影响,可经不同方向、角度旋转观察静脉窦病变。但MRV伪影的存在(或正常情况下出现信号丢失)影响诊断的准确性。因此,诊断颅内静脉窦血栓形成时,应将两者结合起来应用(图1)。

图1 颅内静脉窦MRV图像

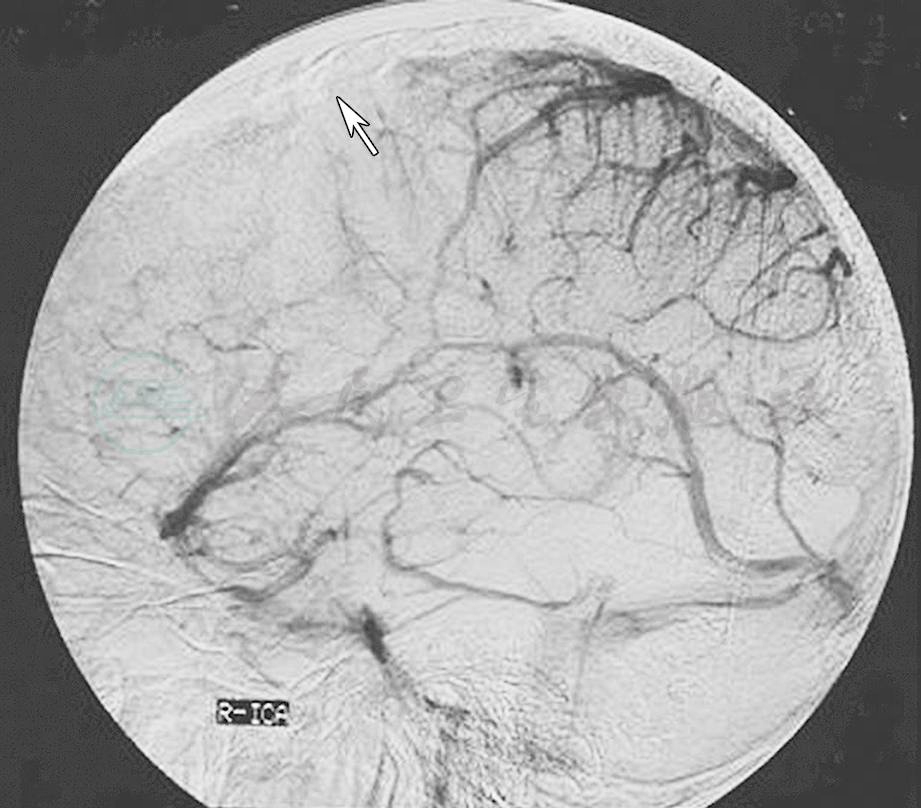

5.DSA

是诊断颅内静脉窦血栓形成的“金标准”,准确率可达75%~100%,对脑内小血管的显示优于MRV。不仅能够显示静脉窦的充盈状态(包括静脉窦充盈缺损或显影不良、回流静脉及吻合静脉扩张迂曲等征象),还能从血流动力学角度分析脑动静脉循环中的动脉期、毛细血管期和静脉期及窦期的循环时间来确定总循环时间的延长及被延误在哪个阶段(图2)。

图2 上矢状窦血栓DSA图像

1.一般治疗

积极降低颅内压,包括静脉滴注甘露醇、激素、腰穿放脑脊液和应用乙酰唑胺抑制脑脊液分泌等。必要时可以采用脑室引流术、腰腹膜分流术等手术方法降颅压。大约有1/2患者有癫痫发作,可给予抗癫痫治疗;但对所有患者是否给予预防性抗癫痫药物仍有争议。

2.抗栓治疗

(1)溶栓治疗

常用药物包括链激酶、尿激酶、组织型纤维蛋白溶酶原激活剂(t-PA)、乙酰化纤维蛋白溶酶原活性剂复合物(APSAC)、单链尿激酶型纤溶酶原激活剂等。溶栓方法包括全身静脉内溶栓、局部静脉内溶栓和局部动脉内溶栓。

(2)抗凝治疗

目前研究表明抗凝治疗有效,是此病的一线治疗方法。非口服抗凝剂有肝素及类肝素药物;口服抗凝剂有华法林、双香豆素、新抗凝片、双苯双酮等,其中华法林临床应用较多。

(3)抗血小板治疗

具有抑制血小板黏附、聚集的功能,抑制血小板内促凝物质的产生和释放,延长血小板存活时间。此类药物主要有阿司匹林、双嘧达莫(潘生丁)及噻氯匹定等。

3.介入治疗

随着神经介入技术的发展,出现了导管介入的局部药物溶栓治疗,提高了颅内静脉窦血栓形成的再通率,提高了该病的临床疗效。主要包括:①经皮股静脉穿刺溶栓疗法;②经颈静脉穿刺溶栓疗法;③经颅骨静脉窦插管溶栓疗法;④经前囟穿刺溶栓疗法;⑤微套圈辅助的直接溶栓疗法;⑥颈动脉穿刺溶栓疗法;⑦机械性破栓疗法。

4.外科治疗

为了使阻塞的静脉窦再通以及使受损的静脉窦得到重建,当前所使用的针对颅内静脉窦病变的外科治疗主要包括静脉窦切开血栓清除术、静脉窦插管溶栓术、Sindou横窦搭桥术、静脉窦修补术、Donaphy静脉窦修补术等。

总之,颅内静脉窦血栓形成的病因复杂,临床表现缺乏特异性,极易误诊、漏诊。目前,随着神经眼科学及其诊疗技术的发展,本病越来越受到眼科医生的重视。对不明原因的视力下降、展神经麻痹及视乳头水肿,要警惕颅内静脉窦血栓形成的可能性。