颅内动脉瘤相关眼病是指由颅内动脉瘤压迫、继发出血引起的以视神经、眼部运动神经功能受损及玻璃体视网膜出血为主要表现的综合征。颅内动脉瘤是一种急症,潜在危险是瘤体破裂引起的颅内出血,是引起自发性蛛网膜下腔出血的第一位原因,致死率及致残率均较高。

颅内动脉瘤是脑动脉局限性的异常扩张,根据形态分为囊状动脉瘤(最常见,约占90%)、梭形动脉瘤(少见,约占7%)和夹层动脉瘤(罕见),与眼部关系密切的主要是囊状动脉瘤。对其病因目前尚有争议,大多认为囊状动脉瘤可能与遗传、先天发育不良有关,随年龄增长,由于动脉粥样硬化、高血压、血涡流等因素的影响(尤其是血管分叉处),动脉壁薄弱处逐渐向外膨出,形成动脉瘤。另外,高血糖、吸烟、雌激素水平等也可能与动脉瘤形成有关。

多数囊状动脉瘤发生在Willis环及大脑中动脉分叉部;年发病率为(6~35.3)/10万人口,尸检解剖的检出率远高于此比例,约有5%;发病年龄多在40~60岁;15%~20%的患者为多发动脉瘤,女性多见,男女比例约为5∶1。动脉瘤性蛛网膜下腔出血死亡率高,约12%的患者到达医院前死亡,20%死于入院后,2/3患者存活,但其中有1/2患者遗留永久性残疾,主要是认知功能障碍。

囊状动脉瘤在不同颅底动脉的发生比例不同,后交通动脉和颈内动脉连接处约40%,前交通动脉与大脑前动脉分叉处约30%,大脑中动脉在外侧裂第一个主要分支处约20%;后循环动脉瘤发生率相对较低,最常见于基底动脉尖端、椎动脉与小脑后下动脉连接处。

一般来说,颅内动脉瘤引起的临床表现分为两类:一是动脉瘤压迫或刺激邻近组织而引起局灶性症状;二是动脉瘤破裂引起的颅内出血,主要是SAH。局灶性症状对眼部神经的影响主要是由于瘤体直接压迫及其随心脏跳动而产生的搏动性锤击有关。压迫症状与瘤体的大小及瘤体与受累神经的毗邻密切相关,瘤体越大,与目的受累神经的距离越近,眼部表现一般出现越早。而且,瘤体越大,破裂的风险也越大;临床上把瘤体直径> 15mm者称为大动脉瘤,> 25mm者称为巨大动脉瘤。

蛛网膜下腔出血影响眼部的机制主要有:①出血伴随的急性高颅压,影响到眼部静脉回流,造成眼静脉压短暂急剧升高,引起眼内出血。②早期血液直接刺激或切割破入到神经束内损伤轴索,晚期则慢性刺激引起神经纤维变性、继发纤维增生。③出血慢性刺激引起瘤体周围及蛛网膜下腔内粘连形成,牵拉眼部神经;或影响脑脊液正常循环,继发高颅压,压迫损伤脑神经。

脑底动脉环是由两侧颈内动脉、大脑前动脉、后交通动脉、大脑后动脉及一条前交通动脉组成的六角形动脉环,位于脑底面蝶鞍上方的脚间池内,处于脑脊液中;1664年,由Willis详细描述,也称Willis环。大脑前动脉和前交通动脉形成动脉环前部,比较恒定,位于视神经和视交叉上方;后交通动脉、大脑后动脉和颈内动脉组成动脉环后部,变异较大,围绕灰结节、乳头体和脚间窝。此环是一个侧支循环装置,在脑底部把颈内动脉系统和椎基底动脉系统连接起来,在脑血流调控方面具有重要地位。人在正常安静状态下,脑底动脉环两侧血压几乎相等,一侧动脉血流不通过交通动脉流入另一侧,甚至颈内动脉系统的血液椎基底动脉系统的血液也不相混合;作DSA时,血管显影一般只限于被注射的动脉系,充分说明了这个问题。

一般来说,组成环的各动脉俱全、发育良好、没有变异的经典型Willis环比较少见,多为带有不同程度的组成动脉变异或发育不良的动脉环。Willis环前部以变异为主,主要是前交通动脉;后部以发育不良最常见,尤其是后交通动脉。脑底动脉环异常者,其动脉瘤的发生率比正常者高2倍以上。前交通动脉是此环中变异最大的动脉,形式多种多样,但大都有一支发育良好,仍能起到侧支循环的作用;DSA时,在斜位片寻找Willis环前部动脉瘤时易造成错觉,需警惕此情况,以免误诊。

脑底动脉与眼部神经关系:①颈内动脉海绵窦段:第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ脑神经及第Ⅴ脑神经第一支在颈内动脉外侧穿过海绵窦,此处受压产生海绵窦综合征;此处动脉瘤还可突入鞍内压迫一侧视交叉的下侧方,或破入海绵窦成为动静脉瘘。②颈内动脉床突上段:视神经和视交叉前侧角位于颈内动脉床突上段内侧;此处视神经受压可引起Foster-Kennedy综合征;若视交叉前外侧受压,引起对侧眼颞上象限偏盲。③大脑前动脉与前交通动脉连接处:视交叉在其下方,受压引起双眼颞下象限偏盲。④后交通动脉:动眼神经在其外侧伴行,视束横越此动脉上方;约30%以上的后交通动脉瘤可引起动眼神经麻痹。⑤大脑后动脉:邻近视束及第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ脑神经根。

1.CT和CTA

普通头颅CT对蛛网膜下腔出血的检出率达90%以上,增强CT也可发现大的动脉瘤。CTA在诊断大于3mm的颅内动脉瘤时准确率达90%以上。

2.MRA

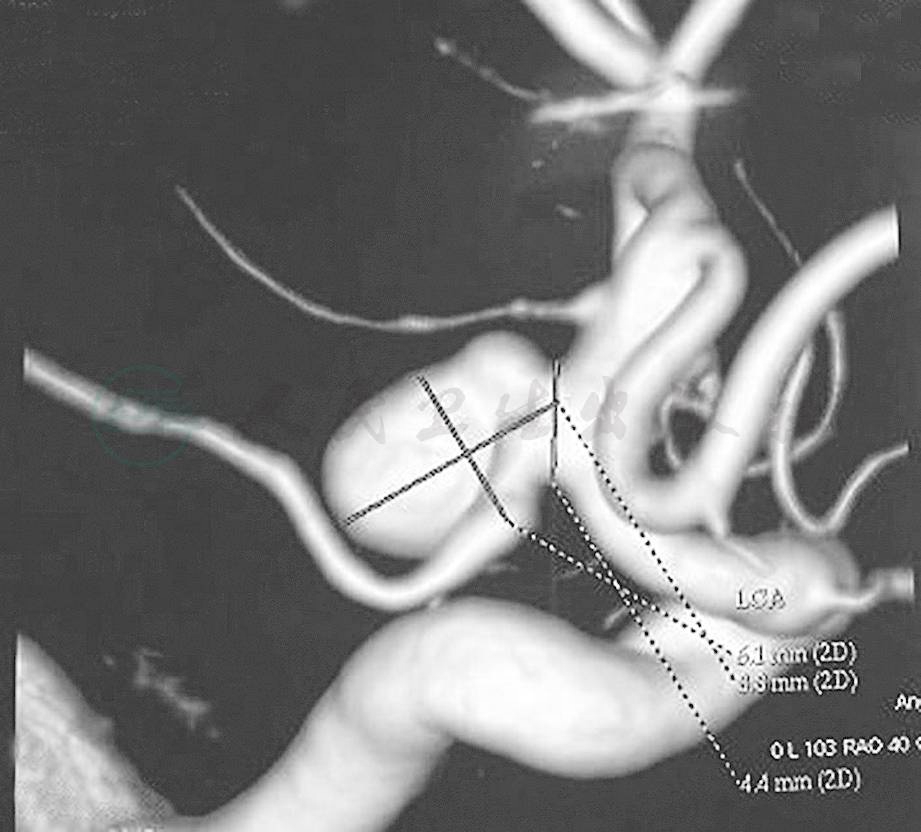

MRA对直径3~15mm的动脉瘤检出率达84%以上,由于空间分辨率较差,不能清晰显示瘤颈和载瘤动脉。因MRA是利用血液流动成像,较大的动脉瘤内部常形成涡流或缓慢的血流,导致这些动脉瘤不能被MRA完全显示。由于颅内动脉瘤好发于Willis环,毗邻颅底,MRA不显示骨质,可避免颅底骨对动脉瘤观察造成干扰,在颅内动脉瘤诊断中MRA的应用也越来越得到重视(图1)。

图1 左后交通动脉瘤MRA图像

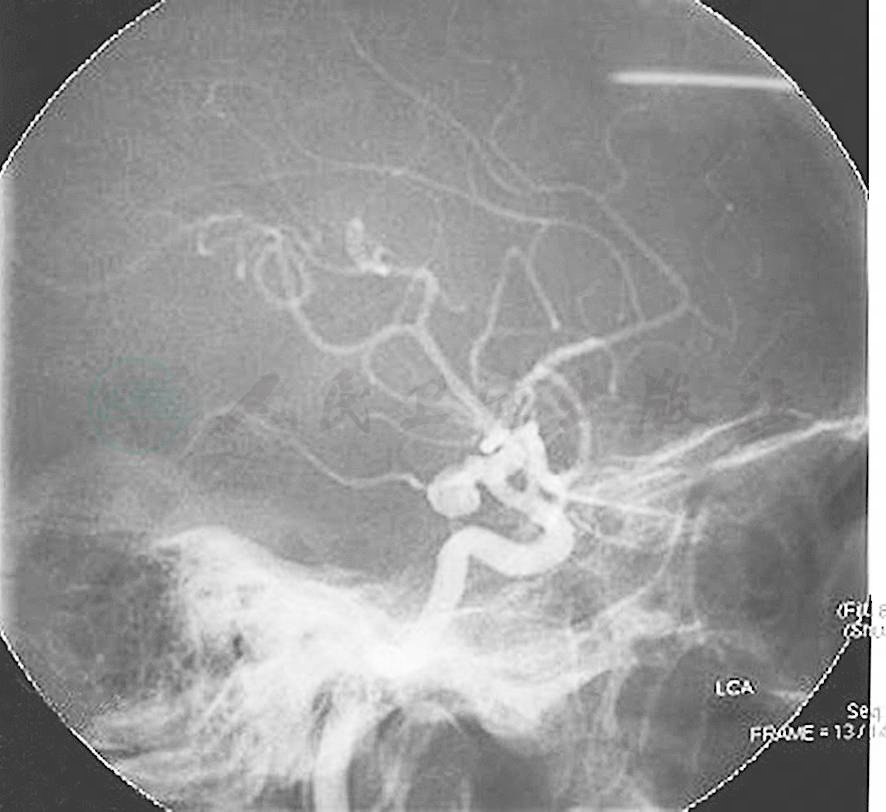

3.DSA

是颅内动脉瘤诊断的“金标准”,能清晰显示动脉瘤的瘤颈、瘤体及载瘤动脉,以指导介入栓塞治疗或瘤颈夹闭术的治疗。目前,应用旋转DSA设备,通过180°旋转连续摄片,多角度显示动脉瘤,进行多方位评价,避免周围血管的干扰,更清晰显示动脉瘤,并可对瘤体进行准确测量,对小动脉瘤的诊断具有很大价值,尤其是直径3mm以下的动脉瘤。造影时机一般选择在蛛网膜下腔出血3天内或3~4周后,以避开脑血管痉挛和再出血的高峰期(图2)。

图2 左后交通动脉瘤DSA图像

4.腰椎穿刺

CT扫描不能确定蛛网膜下腔出血临床诊断时,可行腰椎穿刺检查脑脊液。

除了少部分患者(无症状小动脉瘤)可进行保守治疗外,多采用手术处理。手术方法很多,包括动脉瘤颈夹闭术、结扎术、瘤壁加固术、孤立术、动脉瘤缝术和血管内栓塞术等,主要目的是防止动脉瘤破裂,保持载瘤动脉通畅。其中,最常用的是动脉瘤夹闭术和血管内栓塞术(图3)。

图3 左后交通动脉瘤血管内栓塞术后的DSA图像

动脉瘤夹闭术不但能直接夹闭瘤颈保持载瘤动脉通畅,还可行载瘤动脉成形、动脉瘤切除,同时清除血肿及蛛网膜下腔出血,效果肯定、可靠,复发率低,据统计围术期死亡率<3%;缺点是手术时间长,损伤大,并发症多,恢复慢。动脉瘤的血管内栓塞治疗始于1973年,目前已取得突飞猛进的发展,损伤小、无开颅手术的并发症,对于开颅手术高危险部位的动脉瘤(如海绵窦内、床突旁、后循环)效果肯定;缺点是与开颅手术比较开展时间较短、缺少长期随访资料,完全栓塞困难、瘤颈时有残留,栓塞宽颈和直径小于3mm的动脉瘤有困难,不能解除大动脉瘤的占位效应,发生某些并发症时仍需开颅手术,治疗费用高。因此,动脉瘤患者治疗方案的制定需要个体化,根据患者年龄、病情轻重、动脉瘤位置和大小、患者经济状况、本单位技术条件等因素综合考虑,不能模式化。

动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者预后不好者多由再出血和脑梗死引起,随着破裂次数增多,患者的预后相对变差。目前已公认,动脉瘤的大小、位置、出血持续时间、出血量及有无合并脑室内出血或>20ml的脑内血肿与预后密切相关。

总之,颅内动脉瘤属于比较常见的脑血管疾病,已经引起神经外科医生的足够重视,但在患者尚不伴有明显的神经系统体征时,常常会因眼睑下垂、复视、视力下降等原因首诊于眼科。眼科医生只有充分了解了脑动脉瘤与眼科改变的关系,才会及时而准确地发现隐藏于颅内的脑动脉瘤,为患者争取宝贵的治疗时间,争取主动,甚至可以挽救患者的生命。