英文名称 :tumors of the fourth ventricle

1.第四脑室

为延髓、脑桥和小脑之间的腔隙,此室向上接中脑导水管通第三脑室,向下与延髓中央管相连,并通过第四脑室顶下角正中孔(一个)和两侧角的外侧孔(左右各一)与蛛网膜下腔相通。

2.第四脑室的前面

是延髓和脑桥,两外侧为三对小脑脚,后面为小脑。其形状为菱形,垂直轴大,横轴短,有二面(底与顶)、四边、四角。其沿脑干纵轴长约35mm,其中15mm相当于延髓部分(延髓长约30mm),20mm相当于脑桥部分(脑桥长25mm),宽16mm。

(1)前壁:

第四脑室前壁(前面)或称底,由延髓和脑桥后面联合组成菱形,称为菱形窝。其分为上下二部分,即上三角和下三角。

1)下三角(延髓三角):下三角的尖向下通向延髓中央管。①中央沟:为位于下三角中央的一条沟,将下三角分为两份,尖端为嘴部,居二侧薄束之间,嘴后方是闩,为一三角形薄板。沟两侧有横行的3~5条白色纤维束称听髓纹,此纹为下三角的上界,也是确定脑桥和延髓的分界。听髓纹向外侧达侧隐窝,听结节及耳蜗神经。②舌下神经三角(内白翼):位于下三角内侧,紧靠正中沟,是尖向下,底向上的小三角,呈白色,由一垂直沟将之分为内份,又称Retzius内测区;外份有室管膜皱褶形成的数条小斜行沟覆盖着,称为Retzius外侧区。该部为脊髓前角基底部向上延伸所成的躯体运动区。内侧区内有Ⅻ神经核,外侧区内有Staderini间界核,管理自主神经功能。③听神经三角(外白翼):位于下三角的外份,为尖向下的小三角形,其底为上三角的下界。其上外角为一横向突起,向外延伸抵达侧隐窝内,此即听结节。该部为延髓后角基底部向上延伸所成的躯体感觉区。由内向外有前庭神经内侧核、前庭神经外侧核、前庭神经上核和耳蜗神经核,孤束核居其内方,三叉神经感觉主核居其外方深处。④灰翼(下凹):为尖向外上的小三角形,居内白翼和外白翼之间,其底斜向下内,因其呈灰色故名灰翼,与白色的白翼相区别。又因其表面凹陷故又名下凹,其内侧缘与舌下神经三角分界,外侧缘与听神经三角分界,底下缘以间索为界(间索为室管膜皱褶所构成的小嵴),间索的下外方是最后区,色灰,居小脑下脚与延髓三角最下端之间,有时双侧的最后区相融合,称为最后区间连合。灰翼为自主神经运动核(迷走神经背核,下涎核)和内脏感觉核(孤束核)所在之处。

2)上三角(脑桥三角):为菱形窝的听髓纹以上部分。①正中沟:与下三角的正中沟相连续,向上进入中脑导水管。②内侧区:主要是内侧隆突,又名面丘。位于舌下神经三角上方,系一卵圆形突起,向上由一条下宽3mm,上宽2mm的纵索(圆索)连至中脑导水管。内侧隆突的深部为面神经绕过展神经核之处。展神经核与面神经核均为脊髓前角基底部向上延伸而成。③外侧区:位于延髓听神经三角之上方,为耳蜗神经核所在地,司管听觉。④中区(上凹,蓝斑):居外侧区与内侧区之间,为室管膜下的一片灰质,呈灰蓝色,故名蓝斑。其下方有上涎核(司管泪腺、颌下腺和舌下腺),上方有三叉神经运动核,三叉神经中脑核。

(2)后壁:

第四脑室后壁亦称为顶,从矢状面看是由二斜面连续而成的一个尖顶。此顶分为下份、上份和中份三部分。

1)下份:为延髓的顶部,由覆膜与第四脑室脉络组织构成。①覆膜:覆膜为室管膜上皮薄膜,呈三角形,覆盖在延髓三角后面,其底向上而尖向下,固定在闩上,两侧壁固定在绳状体上。覆膜正中有一孔名正中孔(Magendie孔),呈圆形或卵圆形(长7~8mm,宽5~6mm)。为第四脑室与蛛网膜下腔沟通处。②下脉络组织:为三角形的软脑膜皱襞,位于覆膜与小脑之间,其底向上抵达后髓帆处。它由前后二层所构成,前层与覆膜紧密粘连,后层铺在小脑下蚓及小脑扁桃体前面。二层间由纤细的结缔小梁相连,并有脑脊液。③脉络丛:左右各一,系脉络组织,为富含毛细血管的格、穗样突起,由第四脑室顶的下份折入室内,有上皮层遮盖着。每丛又分垂直与水平二份,垂直份靠近正中线,但左右不并合,水平份伸入侧隐窝而由侧孔凸出。左右两水平份的内端互相连合。

2)上份:①小脑上脚(结合臂):左右小脑上脚自上向内彼此靠近。其前面成为第四脑室顶的一部分,后面凸而光滑,外缘由大脑峡外侧沟与脑桥相分隔,内缘为前缘帆。小脑上脚由下列各束构成:齿状核—红核—丘脑束,脊髓小脑前束,Russet新月形束。②前髓帆:是三角形的神经结构.其后上面借双层软脑膜与小脑蚓部分隔,其前下面被第四脑室室管膜覆盖,其内侧缘为小脑上脚,其底与小脑上蚓(小脑小舌)相连续,其尖为前髓帆系带(居二侧小脑上脚之间)。前髓帆系带两侧为滑车神经从脑桥出来必经之地。前髓帆为两层结构重叠组成:一层为白色层向下与小脑髓质相连续;一层为灰色层与小脑皮质相连续。

3)中份:①外侧为小脑上中下三脚,上方为小脑上蚓前份及前髓帆,下方为下蚓前份。②后髓帆:呈一凹向前方的新月形,属小脑小结与绒球之间。其前缘浮游于第四脑室腔内,与覆膜相连续,其后缘与小脑白质相连续,上面被室管膜上皮所盖,下面为小脑扁桃体。

(3)边缘:

上缘:斜向上内,抵达小脑脚与脑桥联合处。下缘:斜向上外,达绳状体处。绳状体为小脑下脚的发源地,是一圆柱状索。有下列各束通过绳状体:脊髓小脑后束、橄榄小脑束、前庭小脑束、小脑前庭束。

(4)角:

上角:为中脑导水管。下角:到脊髓中央管。侧角:到三个小脑脚会合处的稍下方延伸成侧隐窝。侧隐窝的界限前为小脑下脚后面,后为绒球,下为小脑小舌横部。此窝为第四脑室侧孔(Luschka孔)开口处,与小脑脑桥角的蛛网膜下腔相通,并有脉络丛通过。

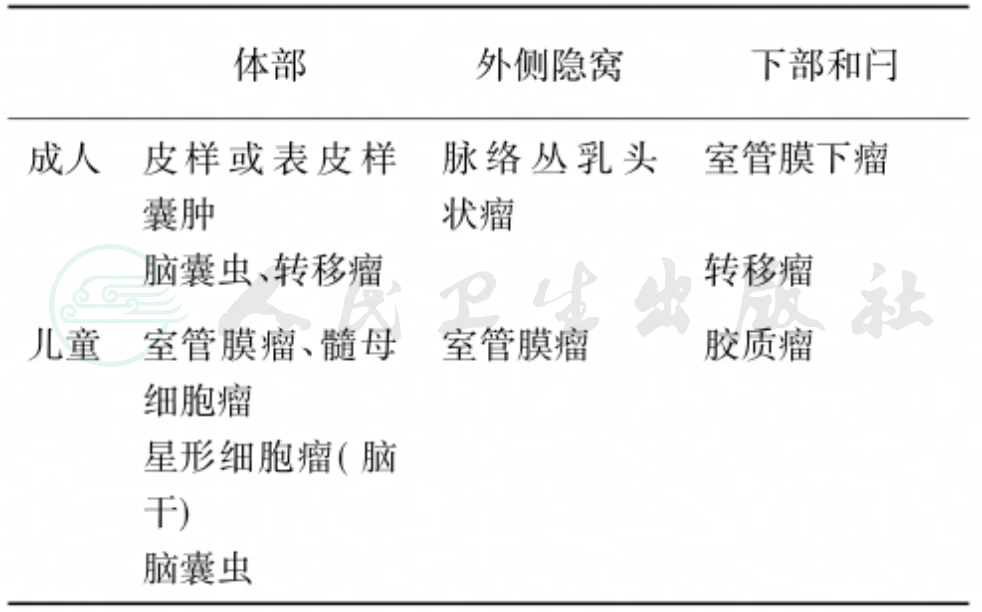

第四脑室的肿瘤从来源上可分为四种:一是来自脑室壁室管膜的室管膜瘤;二是来自脑室内容的脉络丛乳头状瘤;三是来自脑室壁附近组织,如小脑胶质瘤、皮样囊肿、脑干胶质瘤和髓母细胞瘤;四为转移瘤、累及第四脑室的占位病变(表1)。

表1 第四脑室病变分类

1.小脑下蚓部入路

此入路开始于20世纪60年代Dandy的介绍,为传统的切除第四脑室肿瘤手术入路。其手术程序为,枕下中线颅后窝开颅,切开小脑蚓部,向两外侧牵拉小脑半球,切除四脑室肿瘤。该入路的优点是入路短,切除第四脑室底近中线下半部分及第四脑室顶部下半部分肿瘤时暴露良好。其缺点是:该手术入路的术野如第四脑室外侧壁、环绕外侧隐窝的外侧区域、深部导水管区域暴露不理想。尤其当病变位于第四脑室及脑桥中上段时,即使切开小脑蚓部,第四脑室外侧区的暴露仍不满意,致使外侧隐窝部分肿瘤残留。若过度牵拉小脑半球,则易损伤小脑脚、齿状核、球状核及小脑前庭区的纤维,导致共济失调、震颤、肌张力降低、小脑性缄默、小脑半球肿胀等严重并发症。

2.正中孔或扁桃体蚓垂间沟入路

该手术入路曾由Kyoshmia等人于20世纪90年代进行尝试,但因无法获得第四脑室底部的良好暴露,且容易损伤延髓及小脑下后动脉,造成术后昏迷甚至死亡的严重后果,因此应用者寥寥。然而,随着现代神经内镜技术的不断进步,该入路用于治疗第四脑室肿瘤取得了初步推广。其方式为:颅后窝正中线和颈部皮肤的交点处行一小切口,枕骨鳞部开小骨窗,通过Magendie孔入路,导入内镜。通过该入路可以完整切除第四脑室肿瘤,而且可避免切开小脑蚓部引起的后蚓部综合征,并可避免过度牵拉小脑损伤齿状核及皮质齿状核束导致的小脑缄默综合征,内镜治疗是今后微创治疗第四脑室肿瘤的一大发展方向。

3.小脑延髓裂入路

小脑延髓裂入路也称经膜髓帆入路(transtelovelar approach)经小脑后外侧裂入路(transcerebellar posterolateralfissure approach)扁桃体下经小脑延髓裂入路(subtonsillar transcerebellom edullary approach)。此入路在不切开小脑下蚓部前提下能很好地暴露第四脑室各壁。通过该入路能够清楚地观察肿瘤与第四脑室底的分界。此入路较传统的颅后窝手术入路的不同之处在于:病变偏一侧者,采用患侧向上的侧卧位。病变为非单侧性则采用左侧卧位,或者坐位,头架固定头颈部尽量向前倾的伸展位;切口上极在枕外粗隆上3cm,下极至C4~C5水平;需尽量保持骨膜的完整性,双枕下骨窗,骨窗约5~6cm大小,由铣刀铣下,枕大孔区锐性分离,咬开枕大孔后缘并尽量靠近肿瘤侧的枕骨髁,注意保持寰枕关节的稳定性。若扁桃体下疝者应咬开寰椎后弓;切开硬脑膜后敞开枕大池,若扁桃体下疝严重或明显肥大,可行扁桃体下极切除;显微镜下切开枕大池与小脑延髓裂周围的蛛网膜,分离双侧的蚓垂扁桃体间隙和扁桃体延髓间隙,使双侧小脑扁桃体分开以增加其活动幅度,暴露正中孔(Magendie孔)和侧孔(Luschka孔),将小脑扁桃体、蚓垂牵向侧方以较好地暴露脉络膜、下髓帆及闩部、脉络丛、膜髓帆交界处,第四脑室顶和上髓帆下部,将小脑延髓裂充分暴露;关颅时,应紧密缝合硬膜而不放置硬膜下引流管,既能保证术后颅内压的稳定,减少术后脑创面渗血,又能防止肌肉的出血渗入硬膜下腔及防止术后脑积水;术后严密观察患者意识、瞳孔、肢体活动,尤其呼吸功能,确定呼吸平稳有力、意识清醒后方可拔除气管插管。此法可将上至中脑导水管下口区域下至延颈交界区进行良好暴露。第四脑室肿瘤的血供主要来自小脑后下动脉(PICA)及其分支。PICA与小脑延髓裂及脉络膜和下髓帆之间关系密切,分离小脑延髓裂时务必注意小脑后下动脉的扁桃体延髓段有无通向脑干的细小穿通动脉,切勿损伤,以免造成闩部的血液供应障碍导致脑干缺血、梗死。临床上此手术后的围术期死亡病例多是此段血管的梗死或出血。打开小脑延髓裂时应将此两段动脉及分支连同小脑扁桃体一起向外侧牵拉,但不应过分牵拉而使血管损伤。对于第四脑室外侧及外侧孔附近的肿瘤,小脑延髓裂入路与传统的小脑下蚓部入路比较,前者具有对小脑无损伤、暴露良好的优点。