英文名称 :craniopharyngioma

颅咽管瘤(craniopharyngioma)是最常见的颅内先天性肿瘤,是一种发生于胚胎期颅咽管的残余上皮细胞的良性肿瘤。早在1932年,Cushing就指出:“颅咽管瘤是最困扰神经外科医生的颅内肿瘤”,这是因为颅咽管瘤虽为良性肿瘤,但因其位置深在,毗邻结构复杂重要且常受累,手术治疗极具挑战性,导致全切率低、复发率和并发症发生率高,临床疗效难以令人满意。因此,颅咽管瘤常被称为恶性结果的良性肿瘤。

颅咽管瘤大多位于蝶鞍之上,少数在鞍内。儿童患者以发育障碍、颅内压增高为主要表现;青少年以内分泌障碍多见;成人则以视力、视野障碍,精神障碍为主要特点。

颅咽管瘤的人群年发病率为1.3/100万,占颅内肿瘤的2%~7%,占先天性脑肿瘤的45%~80%,占鞍区肿瘤的30%;在鞍区肿瘤中,其发生率在成人仅次于垂体瘤居第2位,在儿童青少年中则居首位,占儿童期颅内肿瘤的6%~15%。

(一)先天性剩余学说

该学说认为,颅咽管瘤起源于正常垂体的结节部残存的鳞状上皮细胞。在胚胎时期的第2周,原始的口腔顶向上突起形成一深的盲袋,称为拉特克囊(Rathke pouch),随着进一步发育,拉特克囊的下方变狭而呈细管状,即称为颅咽管或垂体管。在正常情况下,胚胎7~8周颅咽管即逐渐消失,在发育过程中常有上皮细胞小巢遗留,即成为颅咽管瘤的组织来源。

(二)鳞状上皮化生学说

该学说认为鳞状上皮细胞巢是垂体细胞化生的产物,而不是胚胎残留。颅咽管瘤来自鳞状上皮细胞的化生。

(一)部位与分型

有学者以鞍膈为界将颅咽管瘤分为鞍内型和鞍上型两型,鞍内型起源于鞍膈下的上皮细胞巢,易压迫垂体和视交叉出现内分泌及视力、视野障碍。鞍上型起自鞍膈上的上皮细胞巢,易向后生长侵入第三脑室。

也有学者将其分为鞍上型、鞍下型、第三脑室内型、蝶骨型和鼻咽型等。鞍上型最多见,占53%~94%,第三脑室内型占18%~38%,鞍内型占4.3%~18%,其中突入颅前窝者占5%、颅中窝占9%、颅后窝占4%,其余各型罕见。

(二)大小

颅咽管瘤大小悬殊,小者如豌豆,大者如鹅卵,可累及两个脑叶以上。一般直径在4cm左右,其囊液一般为10~30ml,大者可在100~200ml以上。

(三)形态

通常为圆形或椭圆形,亦可呈不规则形或分叶状,其囊壁厚薄不一,表面光滑,薄者如同蛋壳内膜,呈半透明状,厚者包膜较韧,呈灰白色,并有多处散在钙化斑点,是颅咽管瘤的重要特征之一,可为单房性或多房性,腔内壁光滑或呈乳头状突起。

(四)组织分子病理

颅咽管瘤可为囊性、实性或混合性。囊性颅咽管瘤占54%~95%,实性者占4.3%~17%,混合性者占32%;混合性者其囊性部分与实性部分比例不定,有的囊性部分很大,实性部分为较小的瘤体,有的囊性部分则很小。囊液呈黄色或棕色,含有丰富闪亮的胆固醇结晶,似机油,若近期有出血则呈鲜红色或暗红色。胆固醇为囊液中的特征性成分。

镜下颅咽管瘤由上皮细胞组成,主要由成片的鳞状上皮细胞构成,呈乳头状或索状排列。上皮细胞之间为胶质纤维或结缔组织。间质内含有丰富的血管,并有淋巴细胞、单核细胞和巨噬细胞浸润。亦可见到玻璃样变性、钙化和骨化及大量胆固醇结晶。约96%的囊性颅咽管瘤是由层叠的鳞状上皮细胞覆盖,其余4%则由呈纤毛状和含有杯状细胞的柱状细胞覆盖。实质性颅咽管瘤由疏松结缔组织支持的成团或成束的上皮细胞构成,其内可有黏液瘤样变性或胆固醇裂隙。

几乎所有的釉质型颅咽管瘤均存在CTNNB1基因突变,95%的乳头型颅咽管瘤存在BRAF V600E突变,这为颅咽管瘤靶向治疗提供了可能。

(一)内分泌功能检查

多数患者可出现糖耐量曲线低平或下降延迟,血T3、T4、FSH、LH、GH 等各种激素下降。 由于患者常存在内分泌功能低下,术前进行垂体功能检查是必要的,以便术前纠正激素异常。

(二)头颅X线片

主要有以下异常表现,①肿瘤钙化:表现为鞍内或鞍上钙化斑,鞍后或全部鞍内钙化者罕见,钙化常出现在中线区。60%~81%的患者出现肿瘤钙化斑,呈单个或散在状,亦可融合成蛋壳状。钙化在儿童中比成人中常见,儿童鞍内钙化时,应高度考虑为颅咽管瘤,小儿颅咽管瘤钙化率为77.5%,2岁以下者占20%,2岁以上儿童钙化者占80%,15岁以上者占50%,成人钙化率为35%~45%。②蝶鞍改变:35%患者蝶鞍呈盆形或球形扩大或破坏,后床突及鞍背可削尖、脱钙、消失。蝶鞍有明显的改变时,常提示有巨大的病变。③颅内压增高征象:60%患者在头颅X线片上可见颅内压增高的征象,表现为鞍背脱钙,颅骨内板脑回压迹明显,小儿可有颅骨骨缝分离等。

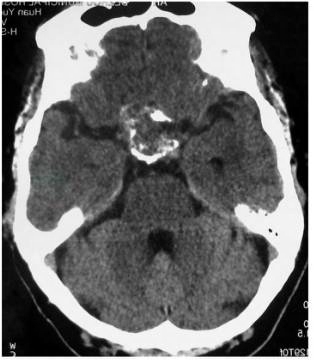

(三)CT

颅脑CT平扫实质性肿瘤表现为高密度或等密度影像,钙化斑为高密度,囊性者因瘤内含胆固醇而呈低密度像,CT值为-40~10Hu,囊壁为等密度。病变边界清楚,呈圆形、卵圆形或分叶状,两侧侧脑室可扩大。强化扫描时约2/3的病例可有不同程度的增强,CT值增加12~14Hu,囊性颅咽管瘤呈环状强化或多环状强化而中心低密度区无强化,少数颅咽管瘤不强化。一般具有钙化、囊腔及环状强化三项表现的鞍区肿瘤,即可诊断为颅咽管瘤(图1)。

图1 颅咽管瘤的CT平扫表现

(四)MRI

多数颅咽管瘤囊性部分所含的物质呈短T1与长T2,但也可呈长T1与长T2像,即T1加权像上呈低信号,T2加权像上呈高信号;若为实质性颅咽管瘤,则呈长T1与长T2。钙化斑呈低信号区(图2)。

图2 颅咽管瘤的强化MRI表现

A.轴位像;B.矢状位像;C.冠状位像。

目前以手术治疗为主,术后辅以放疗等。从1909年Halstead首次采用经蝶入路手术切除第一例颅咽管瘤,到现在的颅咽管瘤全切除率达80%以上。

(一)手术治疗

手术原则是尽量争取全切除肿瘤。显微技术的开展使肿瘤全切除率不断提高,但是,对所有类型的颅咽管瘤进行安全的全切除还是难以达到的。由于高全切率伴随着高病死率,因此,目前仍有不少学者认为部分切除术加术后放疗为最佳治疗方案。颅咽管瘤的分型有利于指导手术入路选择。

1.手术入路

颅咽管瘤的手术入路主要有以下几种。

(1)经蝶窦入路

最适用于鞍内型且肿瘤较小者,特别是囊性者及蝶鞍已扩大者,即使有相当一部分肿瘤明显地向颅内扩展也可选用。对于复发性颅咽管瘤亦可行经蝶窦入路。经蝶窦入路手术方法可反复应用。

(2)经额入路

若肿瘤较小且局限,暴露较好;若较大可先穿刺囊肿抽出囊液使之缩小以利暴露。

(3)翼点入路

是目前视交叉周围肿瘤最常用的术式。适用于肿瘤向鞍上、鞍旁、鞍后,甚至突入第三脑室者;可用于切除巨大型肿瘤,亦可与胼胝体入路或经蝶窦入路联合应用。

(4)皮质入路

即通过皮质经侧脑室-室间孔入路。适用于肿瘤突入第三脑室或侧脑室者,或者阻塞一侧或双侧室间孔产生梗阻性脑积水者;由于此术式易产生脑穿透畸形及术后癫痫,目前已较少采用。

(5)经颞入路

适用于肿瘤位于视交叉后部者。

(6)经大脑纵裂、胼胝体前部、室间孔入路

该入路适用于脑室内颅咽管瘤。

(7)翼点-胼胝体联合入路

肿瘤扩展到室间孔,伴有一侧或双侧脑积水,可采用此入路。

(8)经终板入路:

适用于肿瘤突入第三脑室内而未阻塞室间孔者,视交叉前置者采用此入路更为方便。

2.术后并发症

(1)下丘脑损伤

主要表现为术后神志、体温、血压、胃肠道等变化,以及出现尿崩症。术后出现体温失调者一般伴有意识障碍,多数死亡。血压低者可给予补液,注射垂体后叶素及肾上腺皮质激素。消化道出血及肠麻痹者可行对症治疗。尿崩症多数较轻,可于2周后自行恢复或给予垂体后叶素后很快恢复。术后持续低温者除保温外尚需要采用大剂量甲状腺激素[0.4mg/(kg·d)]。个别病例可于术后出现食欲增加或拒食,多难以控制。应严密监测并纠正水、电解质、糖代谢紊乱。

(2)垂体功能低下

术后出现垂体功能低下的发生率在60%以上。以肿瘤全切除及大部切除者多见,主要表现为抗利尿激素、生长激素、甲状腺激素、ACTH、LH、FSH分泌减少,以及性激素分泌不足。部分患者可因垂体功能低下而死亡,部分患者经对症治疗后好转,部分患者需要终身内分泌药物替代治疗,但这种垂体功能低下仍可危及生命。颅咽管瘤术前、术中及术后补充足够量的激素是预防和治疗术后垂体功能低下的有效方法之一。

(3)视神经损害

多因术中误伤或牵拉、电灼伤引起,术后给予神经营养药物。

(4)术后血肿及感染

术后出血以预防为关键,术中充分止血,结束手术时确认已无出血才能关颅。发生血肿者应及时手术清除。术后感染为肺炎、刀口炎症等,经有效抗生素治疗多能控制。

(二)放射治疗

对于巨大囊性、多囊性及复发性颅咽管瘤手术根治较为困难,术后放射治疗常作为颅咽管瘤的辅助治疗。放疗在预防复发和提高生存期方面有肯定作用。

1.外照射疗法

主要采用直线加速器,放射剂量为40~65Gy,持续时间为平均5~8周,每次1.8~2Gy。

2.囊内放射疗法

目前用于此种放射治疗的放射性核素主要有金-198、钇-96、铑-186、磷-32四种,其中磷和钇为β射线,金-198有β、γ射线两种。目前认为钇-96为更合适的放射源。采用Ommaya囊置入帽状腱膜下,根据囊肿的位置、形态、厚度和大小决定注入放射性核素的剂量,并可通过此装置反复抽液及注入放射性核素。也可采用立体定向术行囊内放疗,单囊性颅咽管瘤可先行立体定向穿刺,囊内注入钇-96;多囊性颅咽管瘤可立体定向活检后,置入钴-60做内照射治疗。放射性核素的注入剂量范围为100~200Gy,剂量过大易损害下丘脑及视神经,剂量低于100Gy,则肿瘤易早期复发。

(三)靶向治疗

2015年,美国马萨诸塞州总医院的Brastiallos团队应用BRAF抑制剂达拉菲尼(Dabrafenib)联合M EK抑制剂曲美替尼(Trametinib)治疗存在BRAF V600E突变的复发性乳头型颅咽管瘤,获得成功。研究人员报道采取BRAF抑制剂Dabrafinib治疗4次手术后仍然复发的BRAF突变颅咽管瘤,在Dabrafinib治疗1年多后,肿瘤没有复发。这项尝试显示了靶向治疗颅咽管瘤的良好前景。