英文名称 :presbyopia

随着年龄增长,眼调节能力(调节幅度)逐渐下降,从而引起患者出现视近困难等症状,以致在近距离工作中,必须在其屈光不正矫正的基础上附加凸透镜才能有清晰的近视力,这种现象称为老视(presbyopia)。老视是一种生理现象,不是病理状态,也不属于屈光不正,是人们步入中老年后必然出现的视觉问题,人们通常称之为“老花”或“老花眼”。

老视的发生和发展与年龄直接相关,其发生迟早以及严重程度还与其他因素有关,如原先的屈光不正状况、身高、阅读习惯、照明、地理位置、药物使用以及全身健康状况等。

一、 年龄与调节

老视的实质是眼的调节能力的减退,年龄则是影响调节力的一个最主要的因素。调节(accommodation)即视近物时眼球屈光力的增加,是通过睫状肌的收缩、悬韧带松弛和晶状体的塑形、变凸来实现的。而晶状体在一生中不断增大,因为赤道区上皮细胞不断形成新纤维,不断向晶状体两侧添加新的皮质,并把老纤维挤向核区。于是随着年龄的增加,晶状体密度逐渐增加,弹性逐渐下降,变得越来越僵硬而导致其调节的能力随年龄增加而呈现绝对性下降的趋势。

晶状体的塑形、变凸是通过晶状体囊(主要是前囊)来介导的,晶状体囊的弹性也随年龄增长而逐渐下降。另外,随着年龄的增长,睫状体由于纤维组织缓慢积蓄而肥大,睫状肌的收缩能力也逐渐下降。虽然目前尚不知晶状体悬韧带有何年龄性改变,但睫状体和晶状体随年龄增大互相接近必然影响晶状体悬韧带的张力。

在人生的早期,人眼的调节力是很大的,为15.00~25.00D,随着年龄的增大调节力也逐渐下降,每年减少0.25~0.40D,这样到了40岁左右,眼的调节力已不足以舒适地完成近距离工作,“老花”在这些人中开始出现,到了50岁左右,调节力更低,大部分都需要进行老视矫正了。Hofstetter通过统计学分析,发现调节力与年龄呈线性关系,提出了年龄与老视关系的经验公式:

最小调节幅度= 15/0.25 ×年龄(临床上最常引用)

平均调节幅度= 18.5/0.30 ×年龄

最大调节幅度= 25/0.40 ×年龄

老视的出现是由于眼调节不足所造成的。当人们视近时所使用的调节力小于其调节幅度一半以下时,才感觉舒适并能持久注视,若所需调节力大于调节幅度的一半时,则很可能就会出现老视症状。例如:某人的调节幅度为3.50D,此时他平时的阅读距离是40cm,他能否舒适阅读呢?我们可以这样来分析:因为他阅读40cm书籍时需要的调节力为2.50D(调节刺激等于距离的倒数),若要舒适阅读,他必须拥有两倍于所需调节力以上的调节幅度,即5.00D,而他此时的调节幅度却为3.50D,理论上讲,若想阅读不疲劳,最多付出调节幅度的一半,即1.75D,所以阅读所需(2.50D)的另外0.75D,只能通过给予+0.75D的阅读附加镜来补偿了。

二、 与老视发生发展相关的其他因素

然而处于同一年龄段的人,老视的发生也会在有的人中早一些、有的迟一些,这说明除了和上述所说的每个人所拥有的调节幅度密切相关外,老视的发生和发展还与以下因素有关。

1.原有的屈光不正状态

通常来讲,无论是配戴框架眼镜还是接触镜,远视眼比近视眼出现老视的时间早,因为远视者为了代偿远视度数,看眼前相同距离物体所需的调节量高于近视者。近视者配戴框架眼镜后,由于镜片离角膜顶点存在12~15mm距离,负透镜的棱镜效应减少了同样阅读距离的调节需求;而近视者配戴接触镜后,由于接触镜配戴在角膜平面,因此缺少额外的棱镜效应,相同情况下其老视的症状表现得较框架眼镜者明显。基于相同的原理,远视与近视刚好相反,远视配戴接触镜者较配戴框架眼镜者老视症状的出现可能会晚一些,因为角膜接触正镜片更有利于放松调节。

2.用眼习惯

调节需求直接与工作距离有关,工作距离越近则其调节需求越大。因此,从事近距离精细工作者(习惯于较近的用眼距离)容易出现老视的症状,他们比从事远距离工作的人出现老视要早。

3.身高

个子高则相应地手臂更长,因此他们可以把阅读物放得更远以提供更大的工作距离,也是一种减少调节需求的方法,因此高个子者出现老视症状要晚一些。

4.地理位置

由于温度对晶状体的影响,生活在气温较高地区的人们会较早出现老视症状。如生活在赤道附近的人们就比较早出现老视症状,而且这些地区人们老视的进展也较其他地区快。

5.药物的影响

服用胰岛素、抗焦虑药、抗忧郁药、抗精神病药、抗组胺药、抗痉挛药和利尿药等的患者,由于药物对睫状肌的作用,会比较早出现老视。

6.其他影响因素

例如近距离工作时的照明条件和全身健康状况等。

老视验配的第一步就是进行屈光不正的检测,即进行规范的验光程序,准确验光并完全矫正屈光不正是老视验配成功的开端,因此,检查者必须建立这个观念,并首先掌握规范的验光程序。

在完全屈光矫正的基础上再进行近附加的测量,包括试验性近附加和精确近附加的确定。检查时需在标准工作距离和在双眼同时视的状态下进行。临床一般通过调节幅度(AMP)测量、融像性交叉柱镜(FCC)测量或根据患者年龄和屈光不正状况进行推测来确定试验性近附加;然后在以上初步阅读附加基础上通过负相对调节/正相对调节(NRA/PRA)来获得精确近附加。在精确近附加的基础上,还要根据配戴者的身材和个体需求,如习惯阅读距离,习惯阅读字体等以及试戴情况进行调整,最后确定处方。

一、 试验性近附加的确定

如上所述,获得试验性近附加的方法主要有以下三种

1.测量调节幅度(AMP),并根据“保留一半原则”确定初步近附加。临床上比较常用的获得调节幅度的方法主要有以下三种:

(1)移近法/移远法:包括单眼测试和双眼测试两种,在老视验配中,更常用的是单眼测试,通常先测右眼,再测左眼。让被检者一眼注视视标(近距最好视力的上一行视标),并保持视标清晰,并要求其在视标首次出现持续模糊时和再次清晰时立即报告。然后缓慢将视标从眼前40cm移近被检者,直至被检者报告视标出现持续模糊为止,要求被检者仍注视该行视标,检查者将视力表继续移近被检者使得视标模糊,然后缓慢移远,直到被检者报告视标再次变为清晰为止。测量近距视力表离眼镜平面的距离,换算成屈光度即为移近法和移远法测得的调节幅度。最后,移近法和移远法测得的调节幅度的平均值即为测量的结果。使用同样方法测量另一眼的调节幅度。

(2)负镜法:将近距视力表固定在眼前40cm处,双眼分别进行检查,通常先测右眼,再测左眼。让被检者一眼注视视标(近距最好视力的上一行视标),并保持视标清晰,并要求其在视标首次出现持续模糊时立即报告。逐步在被检眼前增加负度数镜片,直至被检者报告视标出现持续模糊为止,记录所增加的负镜片的总屈光度。由于近距视力表放在眼前40cm处,因此调节幅度应该等于所加负镜片总度数(取正值)加上工作距离的屈光度(2.5D)。使用同样方法测量另一眼的调节幅度。

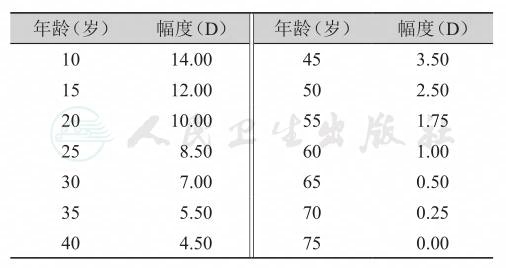

(3)根据Donder调节幅度表推算(表1):Donder通过大量临床人员的测量结果,列出了不同年龄组的调节幅度情况,可以供我们参考。从表中的调节幅度数据我们可以大致地推知,不同年龄组所需的阅读附加的范围。

表1 Donder调节幅度表

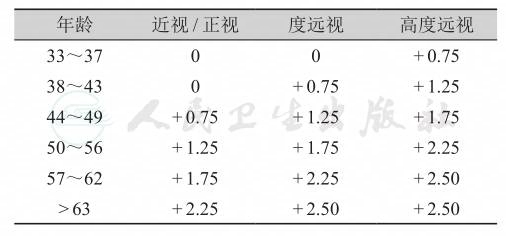

2.以年龄和原有的屈光不正状态为依据,直接推测试验性近附加度数。在原有屈光不正矫正的基础上,根据患者年龄和屈光不正状态(表8-28),双眼同时添加所选择的近附加度数,然后要求被检者对阅读卡进行阅读。根据清晰度或舒适与否,可适当增加或减少阅读附加度数。

表2 根据年龄和屈光不正状况确定初步近附加度数的参考值表

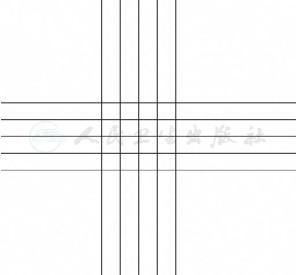

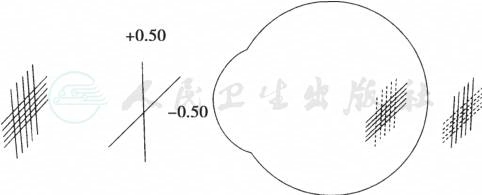

3.融合性交叉柱镜(fused cross cylinder,FCC)测量。即通过测量患者的调节滞后情况来确定其所需的试验性近附加度数。融合性交叉柱镜测量法也是通过使用JCC来完成的。如图1所示,FCC视标为两组相互垂直的直线。检查时,在被检眼前加上±0.50D的交叉柱镜,将负柱镜的轴位(红点)置于90°的方向上,视网膜上的像就会由于附加了这个交叉柱镜而从原来的一个焦点变成两条互相垂直的焦线,并且由于固定了交叉柱镜的方向,所以水平焦线在视网膜前面0.50D,而垂直焦线在视网膜后面0.50D(如图2)。当被检者注视眼前FCC视标时,如果调节反应等于调节刺激,最小弥散斑落在视网膜上,则看到水平和垂直的两组线条一样的清晰;相反,如果被检者的调节能力不足,那么,最小弥散光圈就不能聚集在视网膜上,而是在视网膜后,从而感觉到横线比竖线清晰一些,这时逐渐在被检眼前增加正镜,使整个光锥前移,直至最小弥散光圈聚集在视网膜上,也就是被检者报告“横竖一样清了”,那么所加的正镜就是所需的初步近附加。这种方法比较适合老视初发的人群。

图1 FCC测试视标

图2 FCC(融像性交叉柱镜)的检测原理

具体测量方法如下:先在综合验光仪上调整好被检者的屈光不正矫正度数,调整好近瞳距后再将FCC视标放置在被检者眼前40cm,此时让环境亮度保持昏暗使被检者景深减少,从而增加检测灵敏度;然后在被检者双眼前同时放置交叉柱镜(红点在垂直位,白点在水平位),并询问FCC视标中水平线和垂直线的清晰情况。此时会出现以下几种情况:①如果被检者报告垂直线条比水平线条清,则减低照明;②如果减低照明后被检者报告水平线条比垂直清或两组一样清,直接进入第4步;③如果减低照明被检者仍然报告垂直线条较清,则翻转JCC后再比较:如果被检者仍报告垂直线较清,则诊断其为“垂直偏好”;如果此时被检者报告水平线较清,则诊断其为调节超前;④如果一开始被检者就报告水平线条较清晰或两组线条一样清晰,则在被检者双眼前同时以+0.25D的级率增加镜片度数,直至被检者报告垂直线条清晰;然后,双眼再同时减少正度数,直至被检者又报告水平线较清晰,最后根据两次清晰时的度数的平均值为最终的试验性近附加度数并记录(如果没有一样清晰的情况出现则取垂直线清晰时的度数作为终点)。比如,FCC = +1.00D。

二、 精确近附加的确定

负相对调节/正相对调节(NRA/PRA)是指在集合相对稳定的状态下,双眼同时增减调节的能力。在初步近附加的基础上,通过测量负相对调节/正相对调节获得精确近附加,将负相对调节和正相对调节检测结果相加后除以2,所获度数加入到原试验性近附加的结果中,即为精确近附加度数。

大致的NRA/PRA步骤如下。首先在综合验光仪上放置好被检者先前测量得到的试验性近附加度数,指导被检者注视近距视力表(40cm)上最佳近视力上一行或两行的视标,然后进行NRA测量,即双眼同时增加正镜片(0.25D增率)直至被检者报告视标出现持续模糊;再将度数重新调整到原先的试验性近附加度数,让被检者注视相同的视标并确认视标是清晰的,开始测量PRA,即双眼同时增加负镜片(0.25D增率)直至被检者报告视标持续模糊;记录NRA/PRA增加/减少度数的总量;比如,NRA/PRA:+ 2.25D/2.25D。

以下通过举例来阐述老视的验配流程。此被检者为男性,48岁,无屈光不正,习惯性阅读距离为30cm,以“视近模糊”就诊。

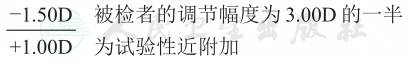

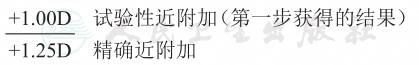

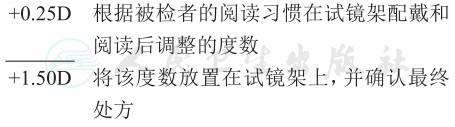

第一步:试验性近附加的检测(根据调节幅度“保留一半原则”)

+2.50D 40cm阅读距离转换成屈光度

第二步:精确阅读附加度数(通过NRA/PRA)

NRA/PRA = +1.25/?0.75D(在试验性近附加+1.00D的基础上进行)

+0.25D NRA和PRA之和除2

第三步:根据被检者个体情况调整处方

+1.25D 由第二步获得

第四步:开具处方OU:plano Add:+ 1.50D

三、 综合阐述老视的验配流程

通过以上几种方法,可以获得被检者在一般情况下的近附加度数,但是,在实际的验配过程中,还要根据被检者的个人具体情况,在该基础上进行调整以确定最后的处方。

使用试镜架试戴,可以评估被检者实际戴镜情况,帮助检测者调整并确认最终的近附加处方。将先前测出的视近处方放置在试镜架上,让被检者手持近视力表(或阅读材料),并放在他平时习惯的阅读距离,确认此时视标能看得清晰;然后让被检者将视力表逐渐移远至视标刚好变模糊,此为最远清晰点;再将视力表逐渐移近至视标刚好变模糊,此为最近清晰点;被检者习惯的阅读距离应位于最远和最近清晰位点的屈光度中点;如清晰范围相对于被检者习惯的阅读距离靠前或靠后,应对近附加度数进行相应的调整。例如被检者习惯的阅读距离为40cm,对应屈光度为+ 2.50D;测量最远清晰点为50cm,对应屈光度为+ 2.00D;最近清晰点为33cm,对应屈光度为+ 3.00D;则阅读距离对应的屈光度正好位于远近清晰点对应的屈光度中点,此时的近附加度数是合适。假设同一个被检者,测量最远清晰点为50cm,最近清晰点为20cm,则清晰范围靠前,近附加度数偏高,应适当降低近附加度数。

一、框架眼镜

配戴框架透镜以补偿调节力的不足,是最经典有效的矫正老视的方法,根据镜片的设计不同,框架眼镜又分为单光镜、双光镜和渐进多焦点镜三种基本类型。

(一)单光镜

老视用单光镜即单焦点透镜进行矫正,其优点是价格相对便宜、对验配及镜片生产加工的要求相对较低,缺点是只可用于近距离工作使用,故使用上欠方便,一般适宜于正视,同时视远、视近切换频率低的老视者使用。

(二)双光镜

用双光镜矫正老视是将两种不同屈光度整合在同一镜片上,使其成为具有两个不同屈光力区域即两个焦点的镜片。因为临床上,大部分患者存在不同类型和不同度的屈光不正,同时由于老视而视近时需额外增加近附加的度数,所以验光师需要对视远和视近分别进行矫正,这时就使得视远和视近时需要两种不同的镜片处方。显然,双光镜会更加有优势,因为省去了老视者频繁切换远用、近用眼镜的不便。

双光镜中将矫正视远的部分称为视远区,用做视近矫正的部分称为阅读区或视近区。两者的屈光度的差值就是近附加的度数。因为视物的要求以及习惯,视远区通常安置在镜片上半部,视近区安置在镜片下半部;而且视远区的视场要比视近区的视场大(图3)。双光镜根据视近区的附加工艺不同又分为贴片式和熔合式两种。

图3 双光镜的设计原理和眼球转动的关系

由于镜片的两个区域存在陡然不同的屈光力,所以双光镜片不可避免存在严重的“像跳”现象。同时由于镜片被分为两个屈光区域,所以双光镜片或多或少会存在“分界线”的问题,容易“暴露年龄”。验光师在开出双光老视镜处方时一定要跟老视者解释清楚。

(三)渐进多焦点镜

双光镜同时解决老视者视远、视近两种需求,当老视程度轻、眼睛还有一定的调节力时,尚可勉强通过视远区域看清中距离(即介于正常远距离与近距离之间)的物体。可是,对于老视程度较高者,其眼的调节力很弱,如果仍然配戴双光镜,则其看中距离物体的清晰度会受到影响。

因此,若一个镜片能同时满足看近距离、中等距离和远距离物体的要求,将会是理想的老视矫正眼镜。近些年来,为了同时看清远、中、近距离并且避免“像跳”现象,也就是为达到对所有距离的物体都有一个清晰且连续性的视觉,渐进多焦点镜应运而生。

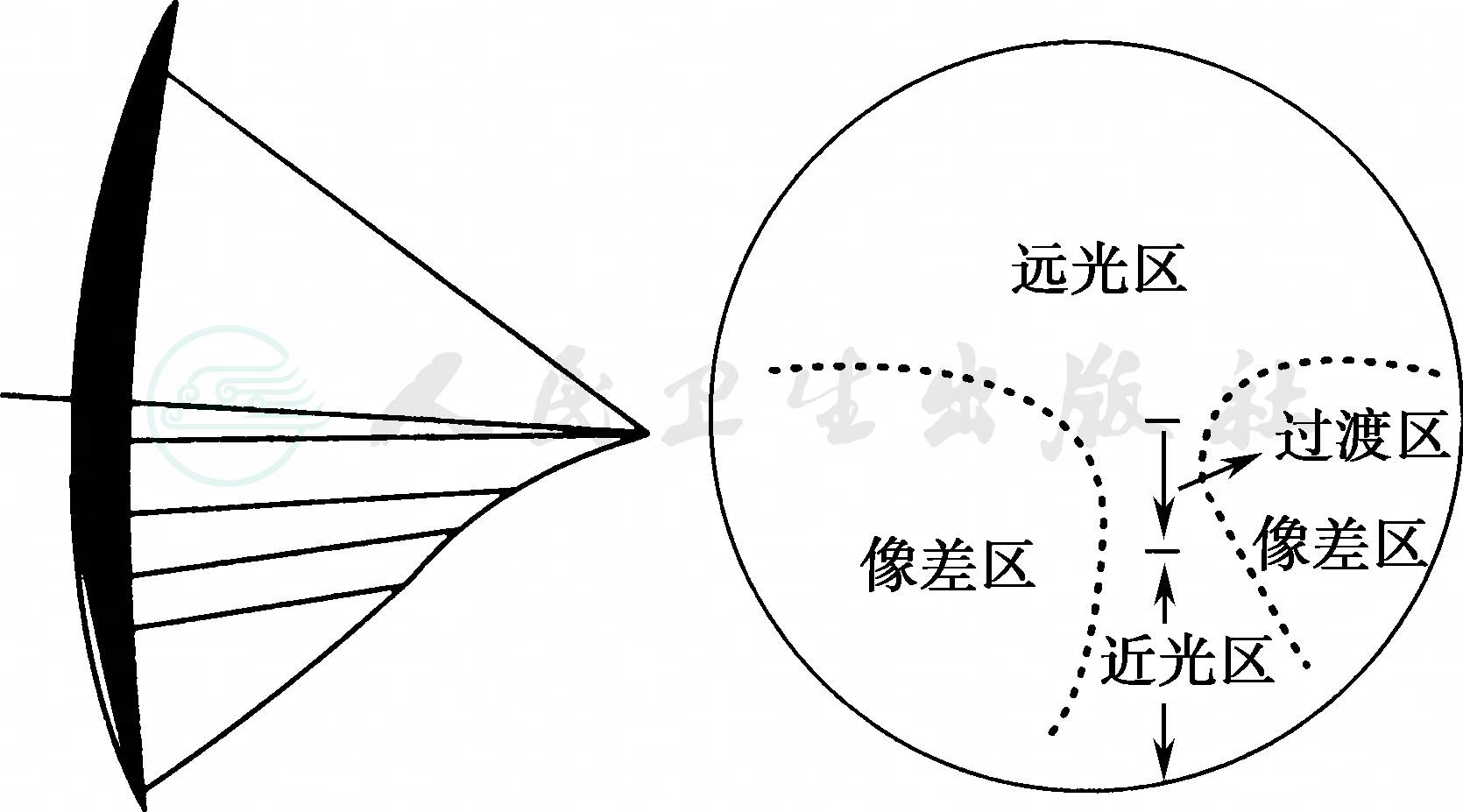

1.设计原理

渐进多焦点镜的设计原理就是在整个镜片或者在镜片上的过渡区域内具有渐变的屈光度。渐进多焦点镜片分远光区、过渡区、近光区三部分。其远光区以及近光区的度数为固定值,也就是视远屈光度和视近屈光度(即视远屈光度加上近附加),而过渡区则是由视远屈光度向视近屈光度逐渐过渡的区域,也就是逐渐减少镜片正面的曲率半径(图4)。

2.优点

渐进多焦点镜在所有距离均有清晰的视觉;同时由于曲率的改变是逐渐过渡进行的,故在不同屈光度区域之间无“像跳”现象,分界线也很难用肉眼看出,整个镜片外表看来很像普通单光镜片,因此外形比较美观,不易“暴露年龄”。

图4 渐进镜设计原理

分远光区、过渡区、近光区三部分;过渡区是由视远屈光度向视近屈光度逐渐过渡的区域

3.缺点

由于渐进多焦点镜片的特殊性,其设计时屈光度是连续变化的,那么在屈光度变化区域的两侧必然存在像差,渐进多焦点镜的周边不可避免地存在像差,像差的变化梯度和分布范围与视远区和视近区的大小以及过渡区的宽度和长度相关。因此,渐进多焦点镜使用时需要改变用眼习惯,练习从中央的视远区、过渡区和视近区视物,避免通过周边像差区视物,故要求眼球水平运动相应地减少而用头位运动来代替,这需要一个学习过程,通常原先有近视眼并配戴眼镜者容易适应。另外,中、近距离的视野比较小,而且随着近附加度数的增加会变得更加明显;一些中度以上远视和较高散光者可能不适应这种镜片。其他的缺点还包括验配及加工的难度较单光镜和双光镜大,价格也较单光镜和双光镜贵。

但由于渐进多焦点镜具有独特的优点,而且其设计技术近些年也迅速发展,向着“更宽的视野范围”和“迅速的适应过程”这两个目标不断推陈出新,这是渐进多焦点镜片使用者最为关注的问题。目前,渐进多焦点镜已在国内外得到广泛使用,成为中老年老视者的首选矫正方法。

二、接触镜

用于老视的接触镜有两种矫正方式:同时视型和单眼视型。

(一)同时视型

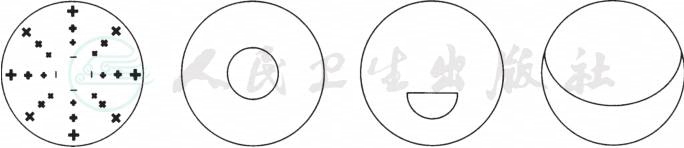

同时视型接触镜包括区域双焦、同心双焦、环区多焦和渐变多焦等类型(图5)。此类接触镜要求中心定位良好,移动度小于0.5mm;同时制定配镜处方时,要求适当减少其看近的正屈光度,并尽量增加其看远的正屈光度,使远近间的屈光度差缩小,这样可以减少配戴同时视型接触镜时出现的重叠光影现象,提高验配的成功率。对于这类接触镜,视远屈光度正常的配戴者成功率较高。

图5 同时视型角膜接触镜

(二)单眼视型

单眼视又称为“一远一近视力”,该方法将一眼矫正远视力以用于看远,另一眼矫正近视力以用于看近。利用视觉皮质优先选择清晰像的原理来抑制一眼的模糊像。尽管同时视型接触镜不断发展和改进,但是单眼视作为一久经考验的老视矫正方法,仍然具有相当高的成功率,特别适合年轻时一直配戴接触镜,而现在依然希望配戴接触镜的老视者。

单眼视验配时,在一般检测的基础上,需要确认优势眼(dominant eye),一般将优势眼作为视远眼,另一眼为视近眼。也可以将近视度数较低的眼作为视远眼而近视度数较高的眼作为视近眼。单眼视验配时,需要注意以下问题:①由于老年人角膜敏感性降低,更应注意角膜健康和安全;②有特殊双眼视觉要求者、大瞳孔者等不太适合;③中高度散光者不太适合。

三、手术治疗

老视的手术治疗可以分为以下两大类:一类是为矫正老视为目的而开展的手术,包括角膜激光手术、射频传导性热角膜成形术和巩膜扩张术;另一类是在进行老年性白内障或其他眼内屈光手术时,利用现代晶状体技术同时达到改善老视的目的。

(一)角膜激光手术

LASIK手术在近视的矫正方面得到了广泛的应用,随着技术的日益成熟,在西方国家不少学者开始研究其在老视方面的应用价值。其原理与配戴接触镜类似,通过LASIK手术改变角膜的曲率,矫正其中一眼(通常是主视眼)的远视力,用于视远,而矫正其中一眼(通常是非注视眼)的近视力,用于视近,达到所谓的“单眼视”(monovision)效果。Daniel B.Goldberg通过对432个超过40岁的老视者进行术后的随访调查,发现96%的患者表示效果满意,认为这是一种安全、有效的治疗方法,其对于原屈光度为中轻度远视者往往有较满意的治疗效果。

近年来在角膜上进行老视矫正的激光手术取得了很大的发展,除了单眼视LASIK外,还包括角膜非球面性切削、飞秒激光角膜基质层间切削、Q值调整LASIK等新技术,上述技术各有优缺点,某些技术在老视矫正中的作用尚待进一步观察。由于老视重要的临床意义及广阔的发展前景,将会有越来越多的新技术出现,从而最终找到一种更加安全有效的方法。

(二)射频传导性热角膜成形术

射频传导性热角膜成形术(conductive keratoplasty,CK)是新发展起来用于治疗远视以及老视的一门新技术。其工作原理是用射频电流作用于周边部角膜,使角膜胶原组织产生瘢痕性收缩,通过改变角膜中央部曲率的方法来达到治疗效果的。术中根据患者屈光度的不同,在角膜边缘标记1~3(分别在离角膜中央6cm、7cm、8cm处)个环线,每个环线上标记8~32个治疗点,然后用冷却式超细探针控释射频能量进行角膜成形。这种非激光的射频传导性热角膜成形技术在治疗轻、中度远视的临床应用中证明是安全且有效的,但近年的临床观察其术后回退较明显从而引起患者较多抱怨。

(三)巩膜扩张术

巩膜扩张术是基于Schachar(1992)提出的新的调节学说,即与Helmholtz经典“松弛学说”截然相反的“紧张学说”。

Schachar认为,晶状体悬韧带分为前部、后部和赤道部三部分。调节时,睫状肌收缩,使前部悬韧带和后部悬韧带松弛,但是赤道部悬韧带却紧张,使得晶状体周边部体积变小,变平而中央部体积变大,变凸,前后面曲率半径变小,屈光力增强。所以他认为老视的发生是由于晶状体和睫状肌都随着年龄的增加而不断增生,使睫状肌与晶状体的距离减少,因此,发生调节时,睫状肌收缩导致赤道部悬韧带紧张的程度不足,晶状体形态不够凸而使调节力下降。

根据该理论,发明了巩膜扩张术。Schachar把一个圆锥形环带(scleral expansion band,SEB)缝合于角巩缘后1.5~3.00mm的巩膜处(刚好与治疗网脱的巩膜扣带术目的相反)。Thornton(1997)在术眼睫状区对称性、放射性切除一定深度的巩膜(类似放射性角膜切开手术),通过使巩膜扩张,增加睫状肌和晶状体的距离,从而使患者术后的调节力增加。至今该理论和基于该理论的巩膜扩张术实际效果仍存在争论。

(四)调节性人工晶状体植入术

调节性人工晶状体不但能还患者术后一个清晰的视力,还能提供一定程度的调节力,使其术后能看清一定距离范围内物体。随着白内障手术的成熟以及人工晶状体设计技术的不断发展,这是一种很有前景的治疗方法,尤其适合年龄较大合并白内障的老视者。

(五)非调节性人工晶状体植入术

尽管非调节性人工晶状体仅提供单焦视力,但由于光学设计比较成熟,成像质量很好。临床上可根据具体情况解决老视问题,如选择晶状体度数时应预留一部分近视以提供较好的近视力,但视远时需戴近视眼镜矫正。