英文名称 :aniseikonia

中文别名 :不等像视症

视像不等(aniseikonia),或称不等像视症,就是比较左右眼单独形成的像时,存在着大小和形态不同的现象。视像不等与视网膜和由视网膜到大脑视中枢的整个过程有关。双眼之间视差的轻微差异,是产生正常深度觉不可缺少的条件,称为生理性视像不等;当两眼视像大小相差太大时,则必引起双眼融合困难,导致产生一系列的症状和后果,称此为病理性视像不等。

通常有双眼单视的人的双眼像大小差异不超过5%。像大小差异的发生与屈光参差程度有关。有人统计,1.0D以下的屈光参差约有25%的人出现症状,屈光参差在1~2D时,约有50%的人出现症状。

病理性视像不等的原因有:①光学性的,即眼底成像的大小是由两眼屈光度不同,或两眼屈光系统的组成成分不同,或两眼眼轴长度不同造成的。戴镜者视网膜上像的大小,也与戴镜后总合结点距视网膜的距离有关,而这个距离又受镜片的屈光指数、形状、厚度及放置的位置所影响。②由两眼视网膜解剖组织状态的差异所引起。例如一眼视网膜上的视细胞排列和分布过于分散或稀疏,而另一眼之视网膜视细胞的排列却过于密集,前者对同一目标的像感觉变小,后者对同一目标则感觉变大。这种组织学上的差异,使在视觉中枢意识到的物像在大小或形状上不能融合为一,而出现视像不等。

1.光学性视像不等

(1)遗传性

取决于眼的屈光系统。

(2)获得性

由戴矫正眼镜所引起,依镜片的屈光力、厚度、形状和放置的位置而不同。

2.解剖因素性视像不等

取决于视网膜感光细胞的分布密度。此外,在两视像的同时知觉过程中,还可能存在着某些影响知觉水平的因素,而引起视像不等。

3.对称性视像不等

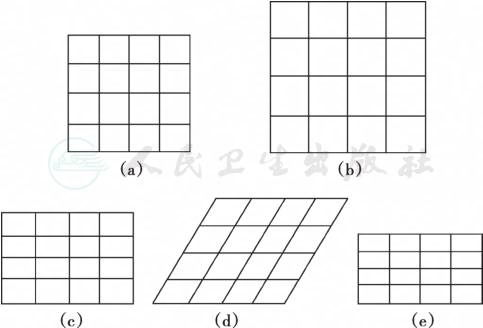

(1)全面性

眼球各经线像的大小和形状是对称地增大或缩小(图1a,b)。

(2)经线性

一个经线的物像最大而与之垂直相交的另一经线的物像大小不等或歪斜(图1c~e)。

图1 对称性视像不等

(a)左眼所见;(b)右眼所见;(c)沿水平方向增大;(d)斜方向增大;(e)水平方向增大,垂直方向缩小。

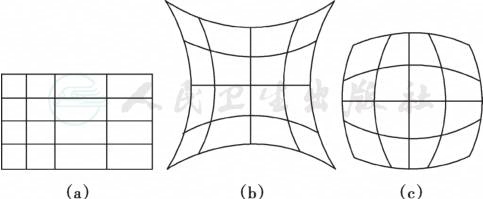

4.非对称性视像不等

系指两眼物像的大小、形状和方向,不仅不等,而且表现为非对称性(图2a~c)。例如:从中心注视点向外,越向外视像不等越大或越小。当注视的目标为一方格时,则这个方格越向外越大或越小,呈非对称性放大或缩小。临床上也可见到上述两型并存的混合性视像不等,即形成不规则的畸变或图像歪曲。

图2 非对称性视像不等

(a)从视野左侧向右侧逐渐增大;(b)从视轴向各方向增大;(c)从各方向向视轴缩小。

5.静态视像不等和动态视像不等

A.Remole(1984)把传统定义的视像不等列为静态视像不等(static aniseikonia),把由镜片引起的视像不等列为动态视像不等(dynamic aniseikonia)。他把两者分开,单独研究每种状态并进行比较,指出由镜片所引起的动态视像不等,不仅仅在像的大小上产生差异,而且在两眼转动时镜片的棱镜效应可导致两眼联动关系的失常,而使戴镜者出现像差症状。故在处理视像不等时,镜片的棱镜效应不容忽视,给处方时要充分注意两眼联动的关系。

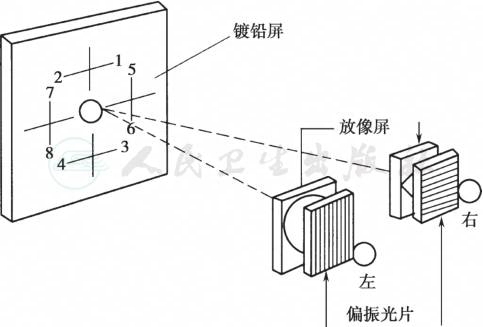

测定视像不等的方法是利用立体镜的原理,使每只眼接受一张图画,通过两眼的合像而比较两眼的视像差异。

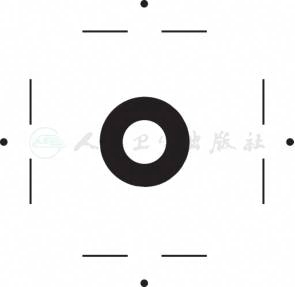

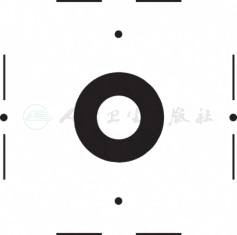

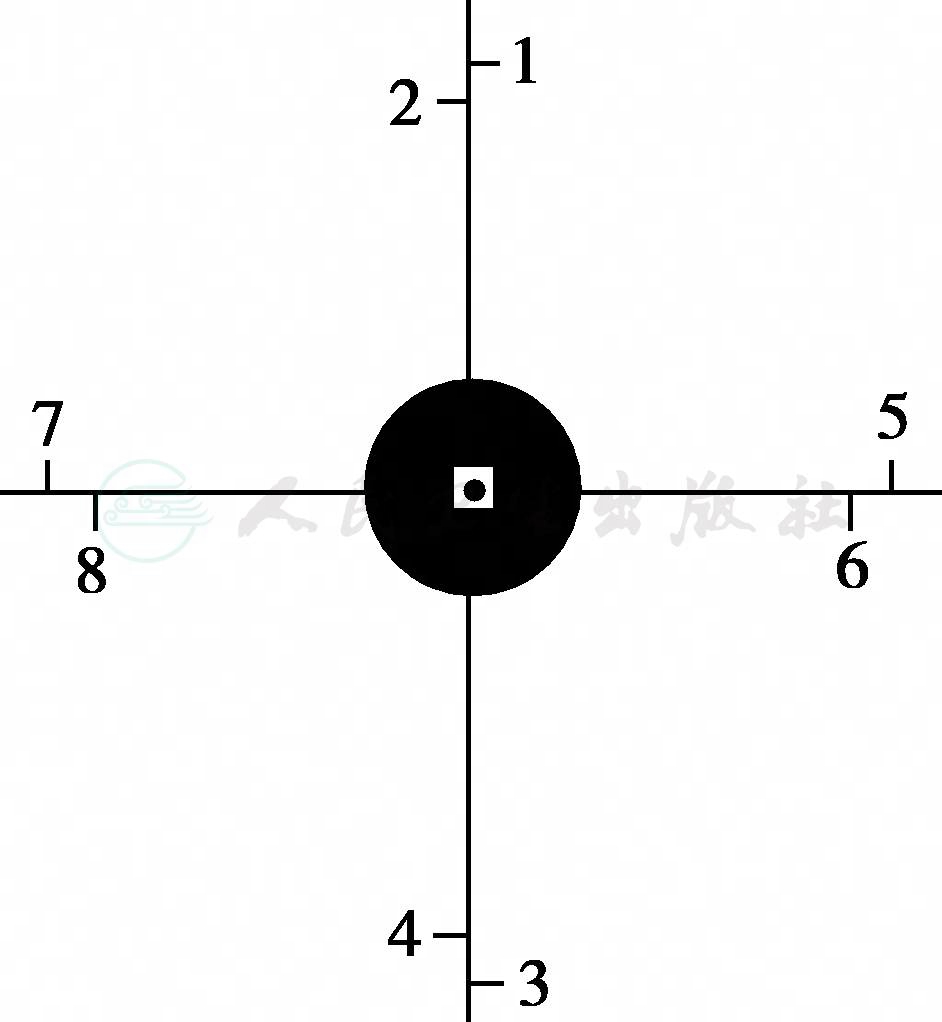

两视网膜上物像的大小对比可用等像仪测定。此仪器构造主要是由能使两眼物像分离的二扇屏幕组成。每扇屏幕只能用一眼(或右或左)看见。每扇屏幕中央均有一相同的黑环,在右侧屏幕上距黑环4mm远的上、下、左、右各设一闪光点,在左侧屏幕上距黑环4mm远的上、下、左、右各设一条中间离断的黑直线,其离断口的位置恰与右眼屏幕上的闪光点位置相一致。正常时两眼观看屏幕,由于融合作用,左右黑环融合为一,四个闪光点出现在中间离断的四直线中间开口上(图3);当两眼视像不等时,则闪光点出现在离断线之外(图4),如视像不等仅出现在一个经线上(如垂直经线方向),闪光点仅在此经线方向出现移位(图5)。

图3 两眼看融合时的成像

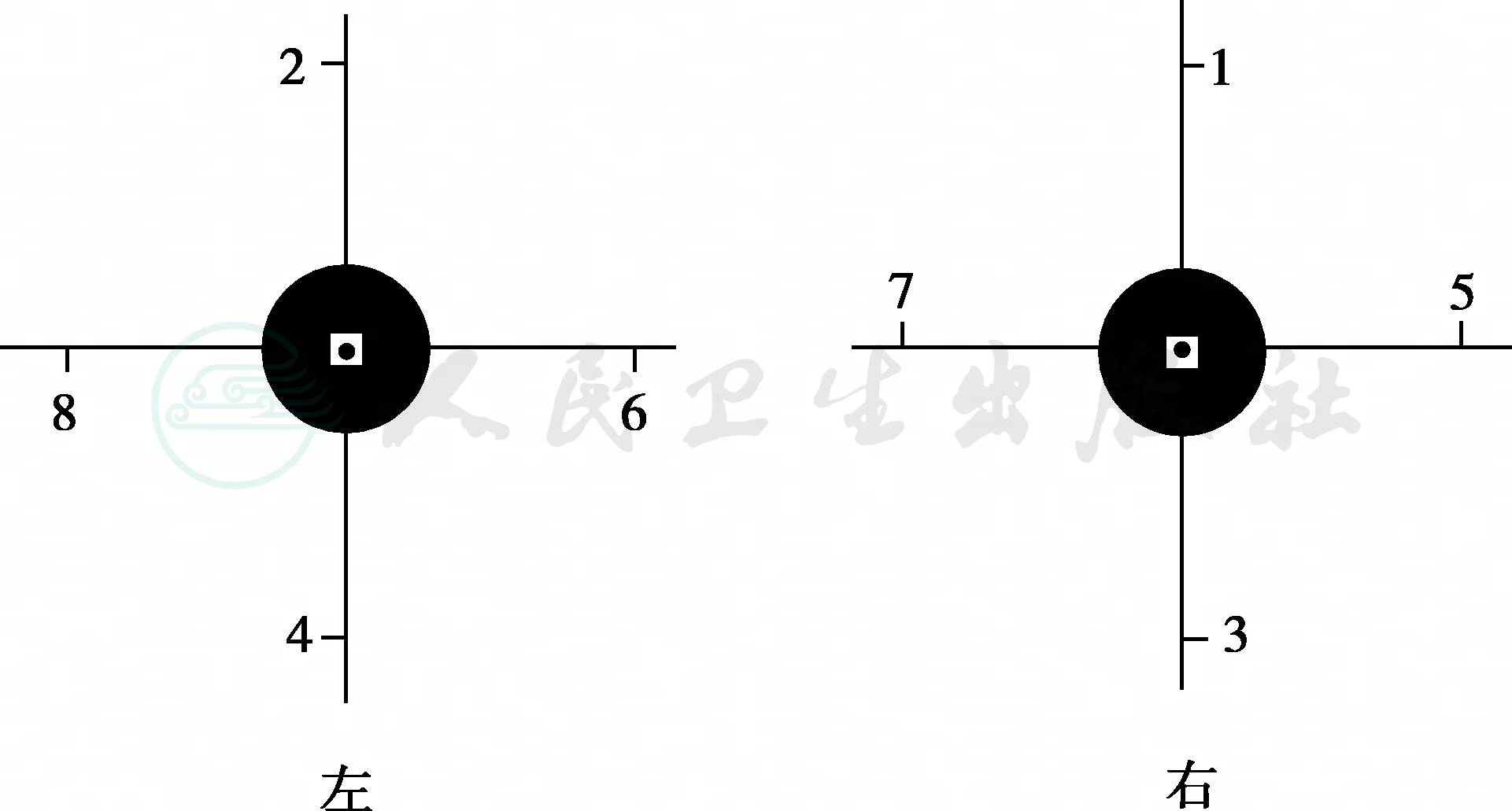

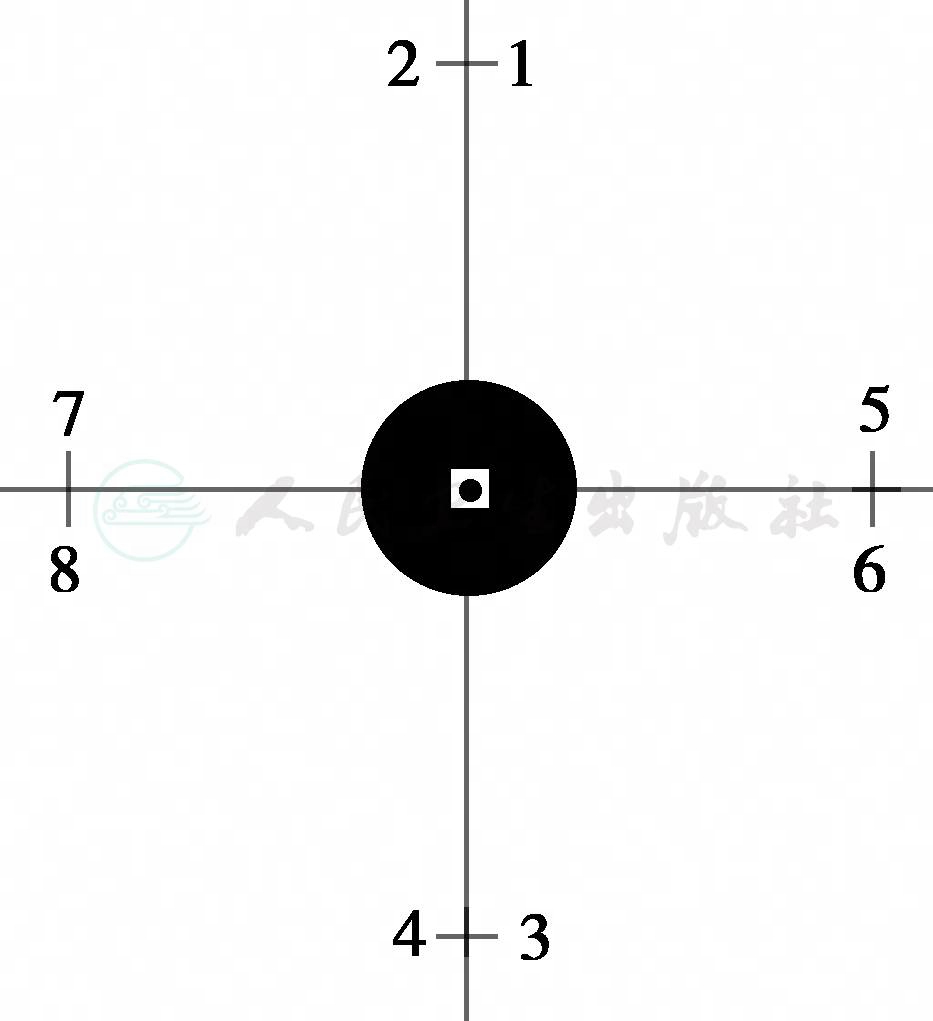

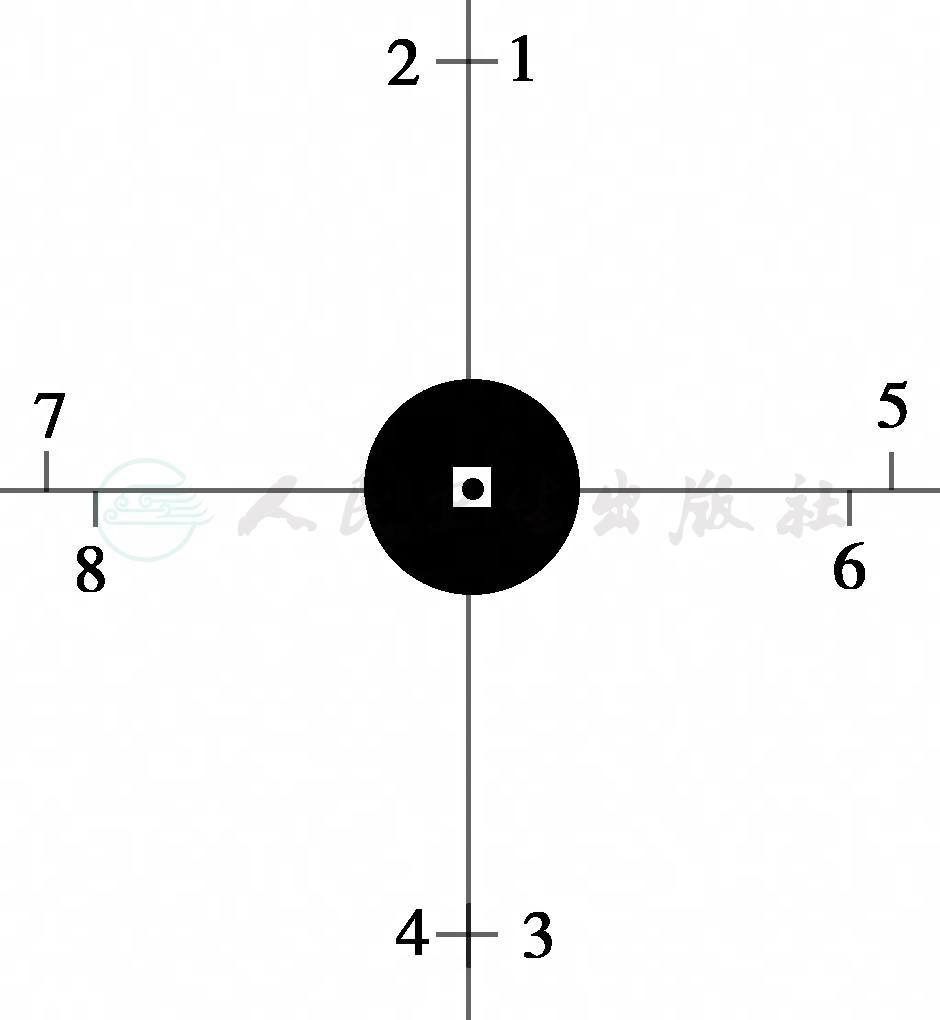

新的影像镜系统引入了偏光装置。如标准视网膜像测量仪(图6)就是利用偏振光的光学原理设置的。所用的视标由四对黑线条所组成。四条黑线中央夹着一个黑的固视点。右侧视标的黑线上均标以奇数字号,左侧则标以偶数字号(图7)。如右眼的视标用水平方向的偏振光投射到观察屏上,右眼通过水平方向的偏振光只能看到奇数的黑线条,而看不到用垂直方向偏振光所投射的偶数黑线条;反之,左眼则只能看到偶数黑线条,看不到奇数黑线条。两眼的视标合像后,利用中央黑点把两眼视轴相对地固定。根据标号处的小的黑短线段是吻合、错位,对两眼的视网膜成像进行比较。

图4 如右眼看>左眼看时闪光点出现在断线口之外

图5 视像不等仅出现在一个经线上(垂直方向上)时闪光点仅在此经线方向出现位移

图6 标准视网膜像测量仪示意图

如两眼视网膜上的像大小相等且形状相同,则奇数的标线和偶数者恰好吻合(图8);如两眼的像不等,则数字的标线发生错位(图9、图10)。

图7 视网膜像测量仪的视标

左测偶数;右测奇数。

图8 两眼等像会像后的图形

图9 水平性像不等

图10 水平和垂直方向视像均不等

在临床或科研工作中使用过的类似的仪器尚有Horpter装置、空间影像计、位相差Haploscope、液晶Haploscope及新的视像不等检查表(new aniseikonic test)等。其中位相差Haploscope是利用旋转扇片分离两眼,以测视像不等,此仪器被认为是目前最准确的仪器。临床上则认为新的视像不等检查表更为好用。此表由栗屋忍(1982)设计,使用红绿镜片分离两眼直接对比两眼所见检查表上半圆的直径大小来记录视像不等的大小。该表设计合理、构造简单、使用方便且精确度较高。

临床上同视机的使用已较普遍,按照上述原理制成画片,装入同视机后,即可做视像不等的检查。

矫正两眼视像不等可用等像镜(iseikonic lens)(或称影像镜)。此镜特点是它既不引起眼调节功能的改变,也不影响眼的屈光状态,它只改变视网膜上物像的大小。等像镜的光学原理是眼通过一块平板玻璃片观察一个物体时,物像将按照玻璃板厚度的l/3向玻璃板移近,因此物像获得了角度性放大,但这种作用是很小的。如果把平面玻璃板予以弯曲,则可以获得更大的角度性放大率,其放大率则取决于前表面的弯曲力量及透镜厚度,这种弯曲透明板的前表面屈光力被后表面相应的屈光力所中和,这样,物体的像仍落在物体本身的位置,也就是说平面弯曲透镜的屈光力为零,而其角度性放大弥补了一眼像相对较小的缺陷,从而视像不等得以矫正。