英文名称 :severe congenital neutropenia

重型先天性中性粒细胞缺乏症(severe congenital neutropenia,SCN)是一种以骨髓和外周血中成熟中性粒细胞缺乏为特征的异质性遗传性综合征。目前报道发病率为3/10万人~8.5/10万人,患者易反复发生侵袭性细菌感染,还可并发骨质疏松、心脏及泌尿生殖系统畸形、神经系统损害等。进展为骨髓增生异常综合征(MDS)及急性髓细胞性白血病(AML)风险增高。

1922年重型先天性粒细胞缺乏症首次被描述,当时被称为Schultz综合征。1956年瑞典儿科医师Kostmann首次报道了家族性常染色体遗传粒细胞缺乏症,并命名为婴儿型遗传性粒细胞缺乏症。此后Kostmann综合征被用于描述此类患者。1959年显性中性粒细胞缺乏症的家系首次被报道。在1970年,重型先天性粒细胞缺乏症被证实为一种前白血病综合征。

随着1985年重组人粒细胞集落刺激因子(granulocyte colony-stimulating factor,G-CSF)的问世,粒细胞缺乏症的治疗进入了新的时代,1993年G-CSF被证实在先天性中性粒细胞缺乏症中有效。

自1994年开始,获得性集落刺激因子3受体(colony-stimulating factor 3 receptor,CSF3R)基因突变,SCNIR、中性粒细胞弹性蛋白酶基因(neutrophil elastase gene,ELANE)、CXCR4、SBDS、GFL1、威斯科特-奥尔德里奇综合征(Wiskott-Aldrich syndrome,WAS)、凋亡调节蛋白HS1相关蛋白X1(HCLS1-associated protein X1,HAX1)和G6PC3突变等陆续在SCN患者中被报道。

SCN是一种与多个基因突变相关的异质性遗传性综合征,目前已知有超过20种基因突变可能导致中性粒细胞分化过程受损。约60%的患者中可发现基因突变,遗传方式包括常染色体显性遗传(autosomal dominant inheritance)、常染色体隐性遗传、X连锁隐性遗传,另外尚有部分散发病例。各突变基因均可通过异常的编码产物阻碍中性粒细胞的生成,或加速中性粒细胞凋亡,导致机体中性粒细胞减少。

ELANE突变是SCN患者最常见的突变类型,近半数患者存在该基因突变,为常染色体显性遗传。该基因位于19p13.3,包含5个外显子及4个内含子,编码中性粒细胞弹性蛋白酶(neutrophil elastase,NE)。目前已发现超过100种ELANE突变类型,包括多种突变形式,如错义突变、移码突变、终止子突变、缺失或插入等,其中以错义突变最常见,C151Y、G214R两种错义突变类型极易发生AML。移码突变与脓肿形成及骨髓增生异常综合征/急性髓细胞性白血病(MDS/AML)相关,终止子突变有进展为AML的风险。NE主要由早幼粒细胞和幼稚单核细胞合成,存在于成熟中性粒细胞的初级颗粒。ELANE突变后合成大量结构、功能异常的NE积存于中性粒细胞内质网,NE的错位分布可激活内质网的应激反应,增加分子伴侣、内质网相关的降解和促凋亡基因的转录,以及细胞凋亡的发生,即未折叠蛋白反应(unfolded protein response,UPR),是SCN发生的重要机制。

原癌基因生长因子非依赖1基因(growth factor independent 1,GFI1)是一种调节造血干细胞分化的转录抑制因子,位于1p22,其突变失活导致C末端的锌指结构域破坏,解除了对弹性蛋白酶的负调控作用,使ELANE表达上调,NE表达增加,经由UPR导致髓系细胞凋亡。与之相关的SCN为常染色体显性遗传或散发。

凋亡调节蛋白HS1相关蛋白X1(HCLS1-associated protein X1,HAX1)突变以常染色体隐性遗传为特征,易出现在SCN的家系中。HAX1位于1q12,编码一种Bcl-2家族相关的抗凋亡蛋白,其突变导致细胞凋亡,迄今知晓的HAX1剪接变异体有两种,即亚型A和亚型B。亚型A突变仅导致先天性中性粒细胞缺乏。亚型B主要位于神经系统,因此该突变除导致中性粒细胞减少外,还会引起不同程度的神经系统异常(如发育迟缓、癫痫发作等)。腺苷酸激酶2(adenylate kinase-2,AK2)基因突变导致AK2缺乏,使线粒体能量代谢障碍,内膜电位损耗,髓系前体细胞过早凋亡。该基因突变的遗传规律同HAX1,并且两种分子间可能存在功能联系,但具体作用机制以及AK2与HAX1之间的联系目前尚不清楚。

葡糖-6-磷酸酶催化亚基3(glucose-6-phosphatase catalytic subunit-3,G6PC3)基因位于常染色体17q21,包含6个外显子,目前已发现33种突变类型,以常染色体隐性遗传为主要表现。G6PC3编码葡糖-6-磷酸酶β(G6Pβ),其位于内质网内膜上,催化葡糖-6-磷酸(G6P)水解为葡萄糖和磷酸。该基因突变后细胞膜上的G6PC3表达减少,导致细胞内糖代谢紊乱,中性粒细胞功能障碍,内质网应激增加,UPR激活,中性粒细胞凋亡增加。并且G6PC3基因突变患者大多合并发育异常,主要表现为泌尿生殖系统畸形和心血管系统异常,如房间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉高压、心脏瓣膜发育异常。

WAS基因位于Xp11.22-p11.23,表现为X染色体隐性遗传。该基因编码的WAS蛋白只在造血细胞中表达,突变后导致WAS蛋白构象改变,增加肌动蛋白多聚化,影响细胞增殖、分裂,加速细胞凋亡。临床多表现为淋巴细胞减少,吞噬活性丧失。

CSF3R基因突变:与SCN相关的CSF3R基因突变分为两类,即获得性突变和先天性突变。前者多表现为粒细胞集落刺激因子受体(G-CSFR)胞内段截断受损,增强了信号转导及转录激活因子(STAT)的活动,使G-CSFR对粒细胞集落刺激因子(G-CSF)敏感性增高(G-CSFRhyper),可通过激活酪氨酸激酶信号导致SCN向MDS/AML转化,已知CSF3R突变在SCN/AML中出现的频率高达80%,远远高于尚未转化的SCN(20%),并且CSF3R突变往往出现在恶性转化之前,因此认为CSF3R有对SCN向MDS/AML转化的预测价值。先天性突变者G-CSFR胞外段受累,使G-CSFR对G-CSF敏感性降低(G-CSFRhypo),通过扰乱正常配体链接而影响受体细胞外结构域的信号转导,导致对G-CSF治疗无反应。

SCN发病与其他少见突变相关,如CD40配体基因、Ras相关蛋白Rab27促分裂原活化蛋白结合蛋白相互作用蛋白(MAPBPIP)基因、衔接因子相关蛋白复合体3β亚基1(AP3B1)基因、衔接因子相关蛋白复合体3β亚基1(CHS1/LYST)基因等,均可能与SCN发病有关。且部分突变可能导致非血液系统器官功能障碍,如TAZ突变导致心脏受累、SBDS突变导致骨骼及胰腺病变等。传统观点认为SCN是单基因异常疾病,但近期研究发现约2%患者出现双基因突变,如ELANE +HAX1、ELANE + G6PC3或HAX1 + G6PC3。每一种突变对疾病发生的影响程度很难分析,但均可导致SCN发生,并且可出现所有基因的遗传特性所导致的临床表现。尽管越来越多的与SCN发病有关的致病基因被发现,但仍有30%~40%患者无明确的突变基因。随着靶向二代测序以及全外显子测序的发展,与SCN相关的变异越来越多地被发现。

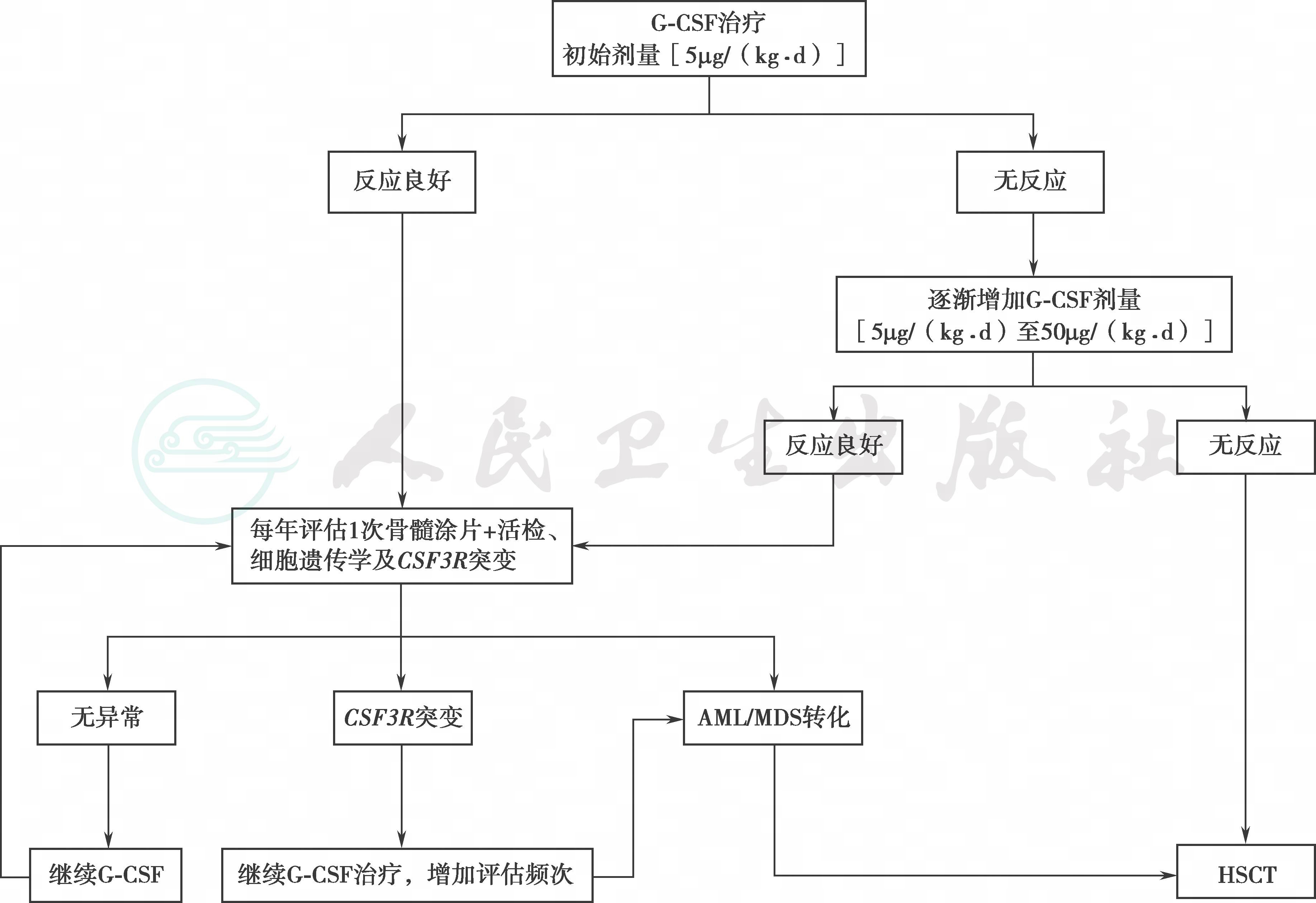

G-CSF是SCN患者的首选治疗,大剂量的G-CSF通过蛋白激酶B/B细胞淋巴瘤-2蛋白(AKT/Bcl-2)途径促进C/EBPβ的表达,增加粒细胞的生成。由于受体下游信号通路缺陷,G-CSF可能还可通过其他信号途径(如NAMPT-NADSIRT1信号通路等)调节中性粒细胞的生成,从而促进中性粒细胞的分化。目前认为G-CSF治疗剂量与SCN亚型无明显相关性,推荐起始剂量为5μg/(kg·d)皮下注射,治疗目标为维持中性粒细胞计数>1×109/L,在治疗过程中需规律检测血常规以评估治疗反应,如果治疗10~15天后仍无反应,可将剂量再增加5μg/(kg·d)至最大剂量[50μg/(kg·d)]。大多数患者(90%以上)经治疗后中性粒细胞计数可迅速恢复至正常水平,但仍有小部分患者即使给予大剂量G-CSF治疗,仍持续无反应或低反应,此类患者进展为AML/MDS风险更高,15年AML/MDS的累积发生率为40%,而G-CSF治疗敏感的患者发生率仅为10%。因此,对于G-CSF治疗无反应者需考虑尽早行造血干细胞移植(hematopoietic stem cell transplantation,HSCT)治疗。

SCN患者具有进展为AML或MDS风险,与遗传亚型具有明确相关性,在已知进展高风险的遗传亚型中,如ELANE、HAX1或SBDS突变患者,推荐每年进行1次骨髓评估、细胞遗传学分析及CSF3R突变筛查。对于进展为MDS或AML的SCN患者,HSCT是唯一治愈手段(图1)。

SCN患者易合并感染,尤其是口腔、呼吸系统等细菌感染;且由于长期处于中性粒细胞缺乏状态,还易合并真菌感染。一旦合并感染,需要尽早予G-CSF联合抗生素治疗。鉴于SCN患者遗传亚型多样性,部分患者还合并其他系统受累表现,如并发充血性心力衰竭、神经系统病变及骨质疏松等,在纠正中性粒细胞缺乏的同时需要对合并受累脏器进行专科评估与治疗。由于SCN患者达到成年者越来越多,并且部分患者有生育需求,研究发现,G-CSF在孕期应用是安全的,在妊娠结局及新生儿并发症方面,与对照组无差异,并且耐受性良好。因此推荐SCN孕妇在妊娠期间继续G-CSF治疗。

图1 SCN治疗流程

G-CSF:造血干细胞移植;AML:急性髓细胞性白血病;MDS:骨髓增生异常综合征;HSCT:造血干细胞移植

自20世纪80年代开始,关于SCN的诊断、分子遗传机制研究以及治疗取得了巨大进步,动态监测不同病程的基因突变,对于疾病转化风险预测及机制探索有重要意义。通过对SCN患者的遗传咨询、个体化二代测序及生物信息学分析可能有助于发现新的突变类型与位点,协助明确诊断及靶向治疗探索。