英文名称 :dentomaxillofacial deformities

牙颌面畸形(dentomaxillofacial deformities)是一种因颌面骨骼生长发育失调所引起的颜面形态异常及咬合关系错乱,又称为骨性错畸形,其中约5%为颌骨发育异常引起的牙颌面畸形。这类畸形是人体在颅颌面生长发育过程中,受先天性或后天性因素,或由二者联合作用与影响所致的一类颌骨生长发育畸形。

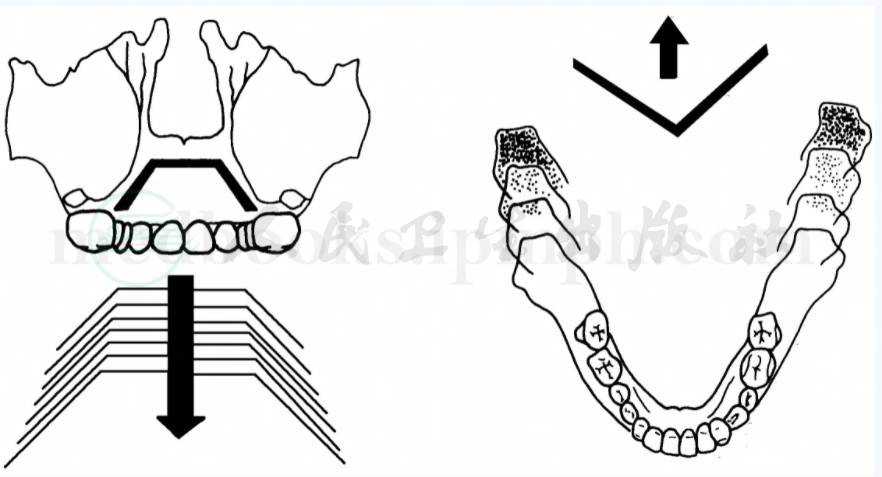

牙颌面畸形通常是在颅面部生长发育过程中受各种因素影响而逐渐形成的。颅面部生长的初始部位主要位于骨骼表面的游离边缘、骨缝、软骨结合部和下颌髁状突。颅骨的生长发育有其固有的生长潜能,主要是由颅骨缝和颅底的软骨连接(蝶枕和蝶筛软骨结合等)的生长来完成。颅部在出生后1~2岁生长最快,到6岁时已完成90%,12岁已接近成人,面部的生长相对于颅部缓慢而持续时间更长。上下颌骨的生长主要是通过表面骨组织的差动吸收和沉积来进行的。面部的生长方向是向下和向前,随着上下颌骨复合体在前下方向的生长,呈现一个扩展的V形增大趋势(图1)。面部的生长主要有赖于邻近软组织及颌骨自身功能活动的生理刺激,这些功能活动的异常(亢进或不足)将严重影响颌面部的生长发育趋势,从而导致畸形的发生。虽然颌骨的形态和位置的生长发育在一定范围内有所波动,但主要还是由遗传基因决定的,这个波动范围被称为“正常范围”。然而,超范围就会发生多种多样的形态和位置的异常,引发这些变化的原因可大致分为先天性与后天性两大类。

图1 上下颌骨生长示意图

1.先天因素

(1)遗传因素

颅面形态是由遗传基因控制,因而具有显著的遗传特征,表现为种族和家族的颅面基型特点,即个体的面型具有同一家族所共有的基本特征。因此,某些牙颌面畸形,如下颌发育过度(骨性下颌前突)和上颌垂直向发育过度等可由遗传因素引起。

(2)胚胎发育异常

在口腔颌面部的胚胎发育过程中,特别是胎儿发育期母体内环境异常,如母体妊娠期营养不良、内分泌紊乱、损伤、感染,或某些致畸药物的影响,均可导致各胚突的发育或连接融合发生障碍,引起颌面系统的相应畸形。

2.后天因素

后天(获得性)因素是指在出生后的个体生长发育阶段,任何引起口颌系统生长发育障碍的因素,均可导致牙颌面畸形的发生,常见的致病因素如下。

(1)代谢障碍和内分泌功能失调

在婴幼儿期,由于慢性营养不良、维生素D缺乏,致使钙、磷代谢障碍,影响骨骼正常而协调的生长发育,导致佝偻病,引起以下颌骨为主的牙颌面畸形。又如,在骨骼融合前出现脑垂体功能亢进,分泌过量的生长激素,可引起巨颌症,如因垂体功能低下,则可出现颌骨的发育不足畸形。

(2)不良习惯

儿童时期的不良习惯,如吮吸手指,咬笔杆等未能得到纠正,可引起上前牙前突、开,严重者尚可引起下颌后缩伴上颌前突畸形。

(3)损伤及感染

颅面发育期,尤其是少儿时期发生的颌面部损伤和感染性疾病,如颌骨骨折,颞下颌关节损伤,特别是由之引起的颞下颌关节强直,以及因颌骨骨髓炎引起的骨质破坏或因肿瘤切除等所致的颌骨缺损,均可导致颌面部的生长发育异常,引起牙颌面畸形。有资料显示在需要手术矫治的严重下颌发育不足患者中,约5%存在幼年时期下颌骨或髁状突外伤史。腭裂早期修补术后,由于手术的创伤和局部瘢痕形成干扰了上颌骨的生长,可以导致面中份严重发育不足。

(4)其他

如病因尚不清楚的进行性偏面萎缩,是出生后主要在个体生长发育期出现的单侧面颌部软硬组织呈进行性的萎缩和生长发育障碍,最终引起严重而复杂的牙颌面畸形。

颅颌面生长发育有其特定的规律,所有儿童都有快速生长高峰期,但不同个体的生长高峰期可出现于不同的年龄段。在性别方面,男孩青春高峰期平均比女孩晚2年,但生长量和持续时间男性要大于女性。面部的生长女性一般到18岁左右基本完成,男性则持续到20岁以后。对于颌骨发育过度畸形,最好在生长发育基本完成以后进行正颌外科治疗,否则由于后续生长潜力可能导致畸形术后复发。牙颌面畸形的形成原因和机制错综复杂,遗传和环境因素都可能影响颌骨的生长,在临床上难以确定某种畸形的发生有多少是遗传性,有多少是出生前或出生后环境因素造成的。除了某些明显的环境致畸因素外,多数学者认为骨性牙颌面畸形主要是与遗传因素有关,因此对一个存在较为严重的颌骨发育异常的错患者,不要寄希望通过单纯正牙或牙面功能矫治改变其骨骼生长趋势,而最好在面部生长发育完成后进行外科—正畸联合治疗。

目前,关于牙颌面畸形还没有统一的临床分类。有学者根据美国正畸学者Angle的分类原则和术语以及X线头影测量结果,提出了以下骨性错 畸形分类:

1.骨性Ⅰ类错

头影测量分析显示ANB角在0~5°,后牙关系为中性,由于上下牙槽骨发育过度引起的双颌前突属于这类。

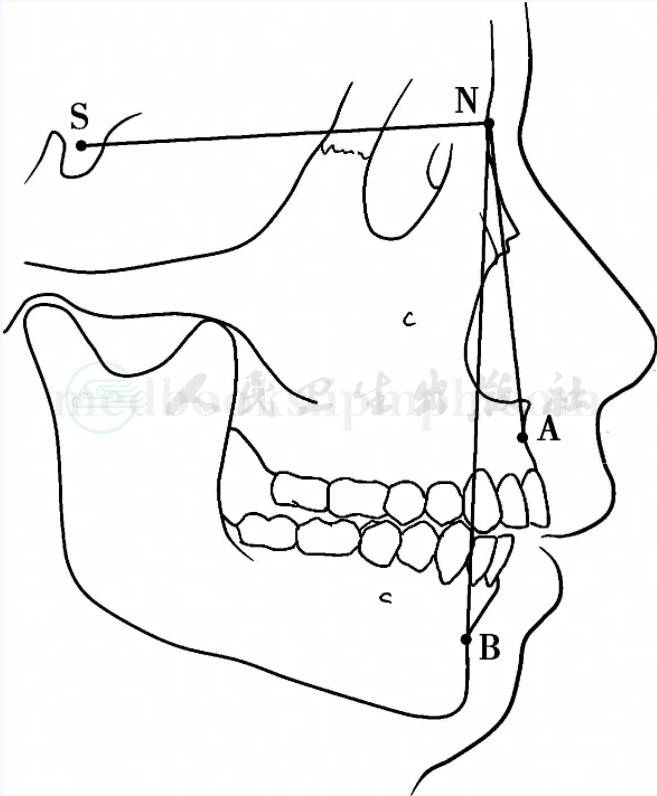

2.骨性Ⅱ类错

ANB角大于5°,后牙关系多为远中(图2)。常见有:

(1)上颌前突

上颌骨相对于下颌骨处于前突位,又分为上颌整体前突与上颌牙槽骨前突,后者的磨牙关系常是中性。

(2)下颌后缩

下颌骨相对于上颌骨处于后缩位。

(3)上颌前突合并下颌后缩

上颌与下颌骨同时处于前突位与后缩位。

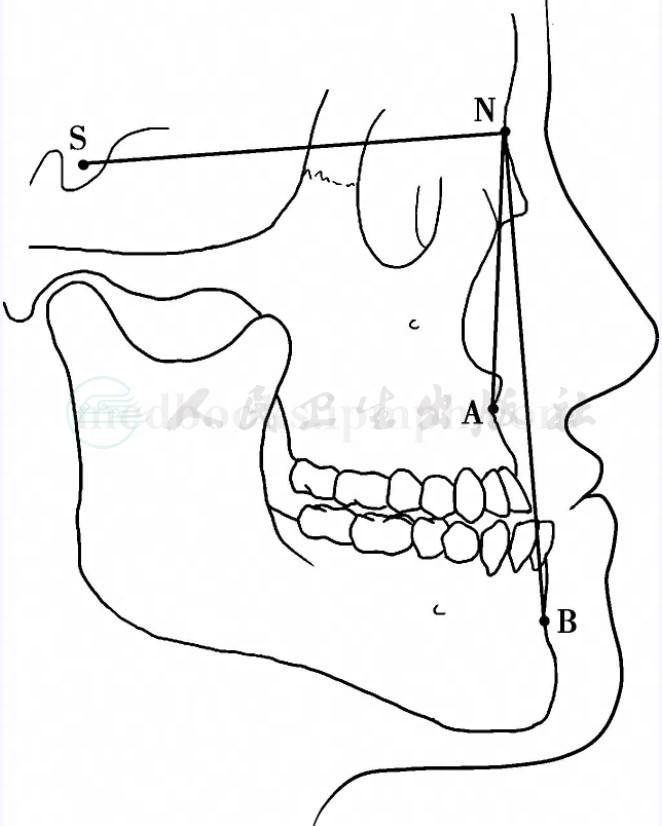

3.骨性Ⅲ类错

ANB角小于-2°,后牙多为近中(图3)。常见有:

(1)下颌前突

下颌骨相对于上颌骨处于前突位,又分为下颌整体前突与下颌牙槽骨前突,后者的磨牙关系常为中性。

(2)上颌后缩

上颌骨相对于下颌骨处于后缩位置。

(3)下颌前突合并上颌后缩

下颌骨与上颌骨同时处于前突位与后缩位。

上述分类更多用于口腔正畸,它包括了临床最常见的三类牙颌面畸形。但此分类法仅显示牙与颌骨在矢状向的异常,也未指明是上颌还是下颌或者是上下颌的问题。由于牙颌面畸形多由颌骨体积或位置异常所致。目前,正颌外科临床上一般根据骨骼大小命名为发育过度(excess)或不足(deficiency),根据位置变化命名为前突(protrusion)或后缩(retrusion)。这种分类或命名方法更有利于明确诊断与拟定治疗计划。

图2 骨性Ⅱ类错

图3 骨性Ⅲ类错

1.临床检查:检查牙颌、牙周、关节及上、下颌骨不同方向比例关系,进行美学评估。

2.特殊检查

(1)牙颌模型

(2)X线片检查:

包括根尖片,全口牙位曲面体层X线片,头颅正、侧位片等。

(3)颅面及牙颌摄影:

正侧位颅面像、牙颌关系正侧位像。

3.X线头影测量分析

用于正颌外科的目的在于协助诊断,弄清畸形的结构特征,并用测量分析所取得资料进行治疗设计,疗效预测和评估,因此,X线头影测量分析是牙颌面畸形整治程序中必须进行的一项重要步骤。

术前精心设计,并对选定方案的预计治疗效果,作出术前预测,然后根据设计按计划逐步完成治疗。常用的步骤是:①术前正畸治疗;②确认手术计划;③完成术前准备;④正颌手术;⑤术后正畸治疗;⑥追踪观察。