英文名称 :facial cleft

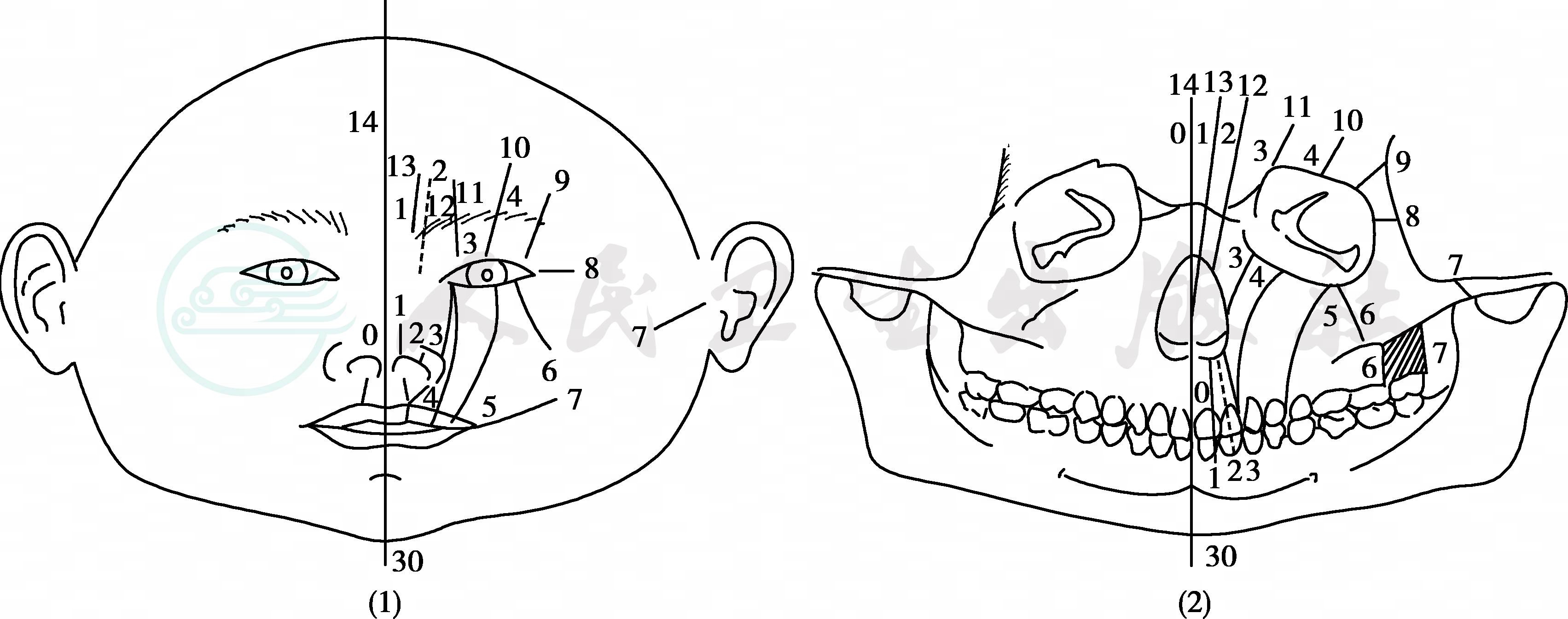

面裂属颅面裂中的一种临床类型。对颅面裂的分类是一项困难而又复杂的工作,曾有不少学者都根据不同的解剖或胚胎学基础进行了系统的分类;但目前较为流行且为大多数学者所认可的分类,当属法国学者Tisser以眼眶和颅骨为基础的系列分类法。该分类法的优点主要是将对畸形的命名与临床的检查有机地结合起来,从而使其分类具有引导临床医师认识畸形特征和指导手术设计的价值。其分类方法是以睑裂作为划分颅面畸形的基准,将睑裂水平以上的颅部看作北界,睑裂以下的面部看作南界,然后借用对时间划分的方法,将发生于北界和南界的颅面裂类型分别归为七个类别后,进一步将有可能同时发生在南界与北界的颅面裂的类别代码之和,始终设计等于常数14(图1)。如代码0与代码14,代码1与代码13,代码2与代码12等,就有对应关系。这样有意识地提示临床医师在检查面裂畸形时,应相应的检查是否有同一分类中涉及颅骨部分的畸形。当然颅面裂中面部软组织畸形与颅骨的畸形表现是多种多样的,二者并不总是同时并存或有相同的畸形程度,软组织畸形也并不一定总是伴有相应的硬组织结构异常等。

本文重点介绍与鼻唇部发生有关的面裂的解剖病理学特点及治疗原则。

图1 Tisser颅面畸形分类示意图

(1)面部软组织裂 ;(2)面部骨组织裂

一、面裂的治疗原则

(一)一般原则

对有面裂的患儿,都应对其颜面部做详细的检查,特别是参照Tisser分类法中的颅骨畸形与颜面畸形类型中的对应关系一一检查,如此才不至于遗漏重要的畸形部位,并在全面考虑畸形部位软、硬组织特点和严重程度后制定其治疗计划。

治疗时间安排的原则是先治疗对患儿生命和功能有严重影响的畸形,如面裂伴有下眼睑缺失时,眼球失去保护,易并发角膜炎,甚至有失明的危险,故首先应恢复重建眼睑的形态。对生命和功能影响不大的畸形可待患儿生长发育一段时间,使可利用修复的组织增加后再实施。同时有软硬组织缺损时,应首先进行恢复软组织形态的手术,硬组织手术延迟进行。

(二)软组织畸形的整复原则

尽早松解和延长对组织和器官有牵拉的纤维组织带 ,如延伸至上中切牙间的系带,上唇系带的折叠、舌系带过短等。切除沿裂隙分布的瘢痕组织,使裂隙两侧的肌组织能对位缝合。封闭裂隙的软组织瓣的方法,多采用系列“Z”形设计,要求既不影响正常的解剖结构,又能复位移位组织形态。组织瓣的缝合尽量避免有较大的张力。对软组织畸形的最终整复,需待在对硬组织整复的基础上通过二期整复的方法而获得,故初期对软组织的修复术应考虑到二期整复术创造条件,如尽量保存而不随意牺牲组织等。

(三)硬组织畸形的整复原则

畸形程度轻者,其上颌骨一般具有正常的生长发育潜力,故对骨修复重建的手术可延迟至尖牙牙根形成到1/3~1/2时进行,以免影响颌面部的正常生长发育。相反,畸形程度较重者,由于其上颌骨已无正常生长的潜力,故手术可提早进行。对牙槽突、上颌骨、眶缘、眶底和梨状孔边缘的骨缺损的修复必须用骨移植,并加以稳妥的固定方法方能完成。方法可分为将移植骨块充填于裂隙区或贴附于发育不全的上颌骨表面等。

二、面裂的修复方法

(一)面横裂的修复方法

面横裂(horizontal cleft)是一种较唇腭裂为少见的先天性面裂畸形。其发生的原因是由于胚胎时上颌突与下颌突未能完全融合所致。临床表现为口角至颊部呈水平裂开。可为单侧裂,表现为二侧口角不对称;也可为双侧裂,表现为巨口症。面横裂患者,除口颊畸形外,还可伴有第一鳃弓的发育畸形,如颜面部一侧发育不良、耳前瘘管以及附耳等畸形。

对面横裂的患者,应尽早进行治疗,不仅可使吸吮功能恢复正常,避免流涎,而且有助于裂侧的生长发育及预防牙颌畸形的发生。

整复方法如下:

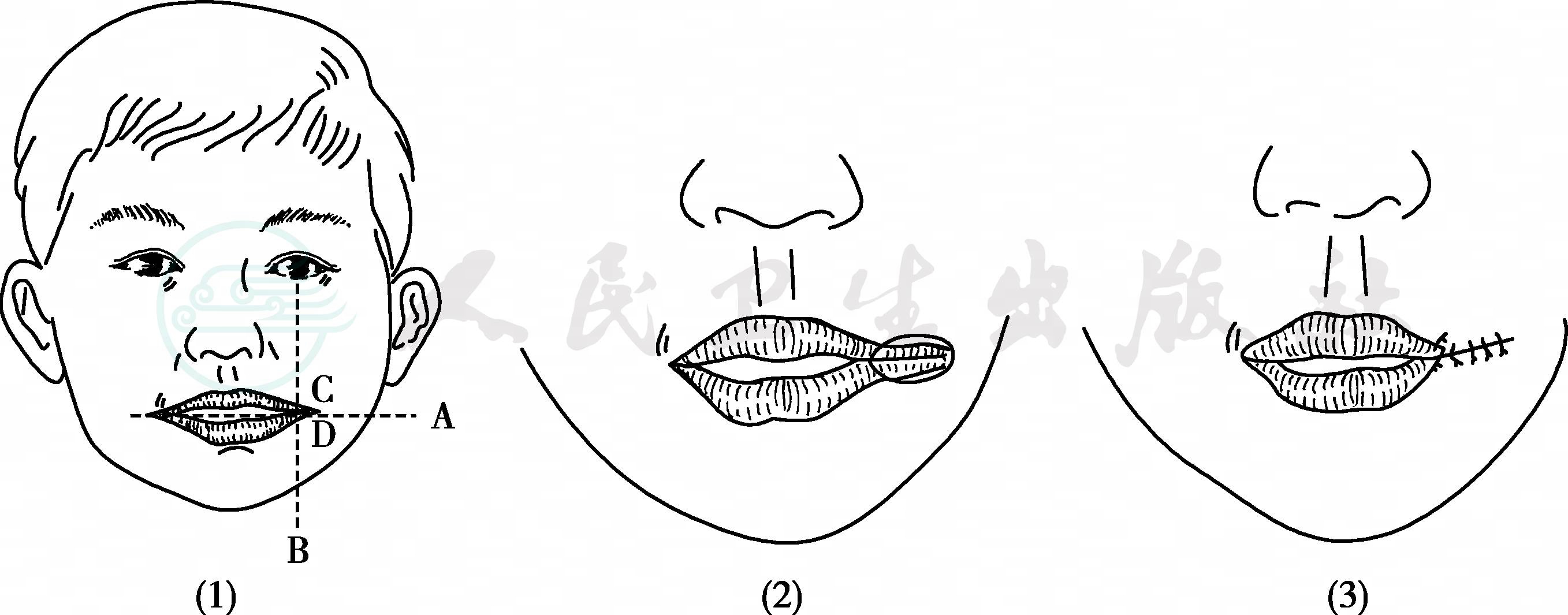

1.定点

首先要确定口角的正常位置,单侧面横裂的口角位置以非裂侧口角作为标准即可;双侧面横裂可从口角裂隙向外侧画一水平线“A”,再由瞳孔向下画一垂直线“B”,“AB”二线的交点即为双侧预成口角处,线“B”与上唇缘处定点“C”,下唇缘定点“D”,将“C”、“D”二点以外的裂隙相缝合即可关闭裂隙(图2)。

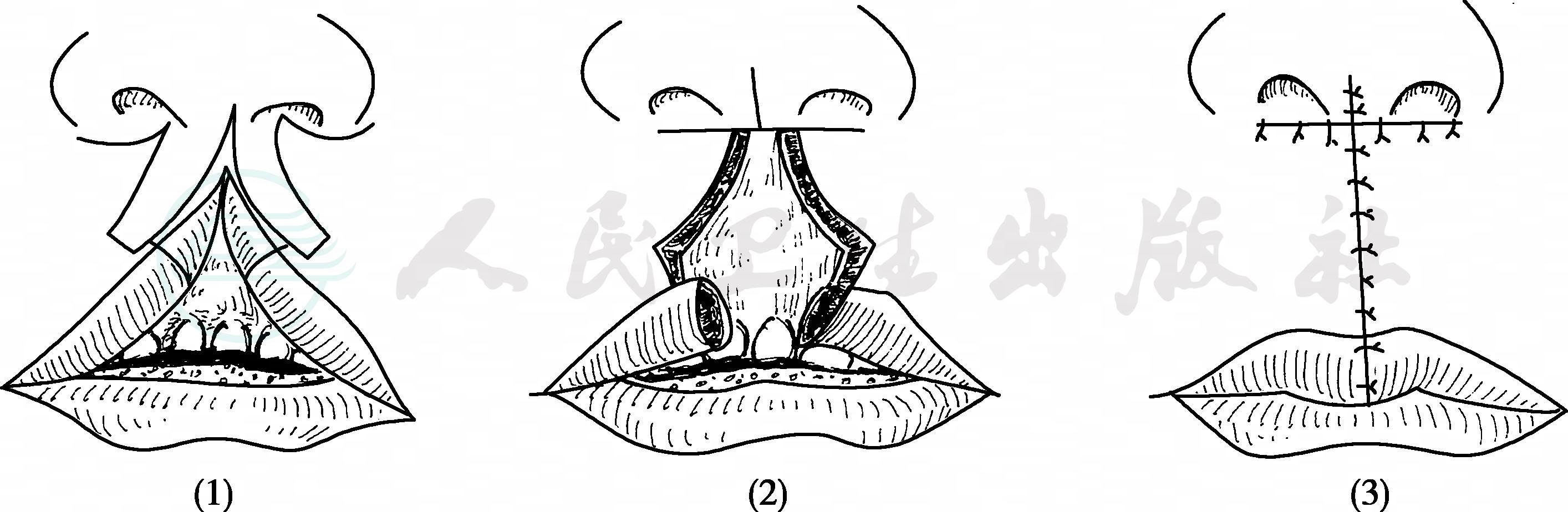

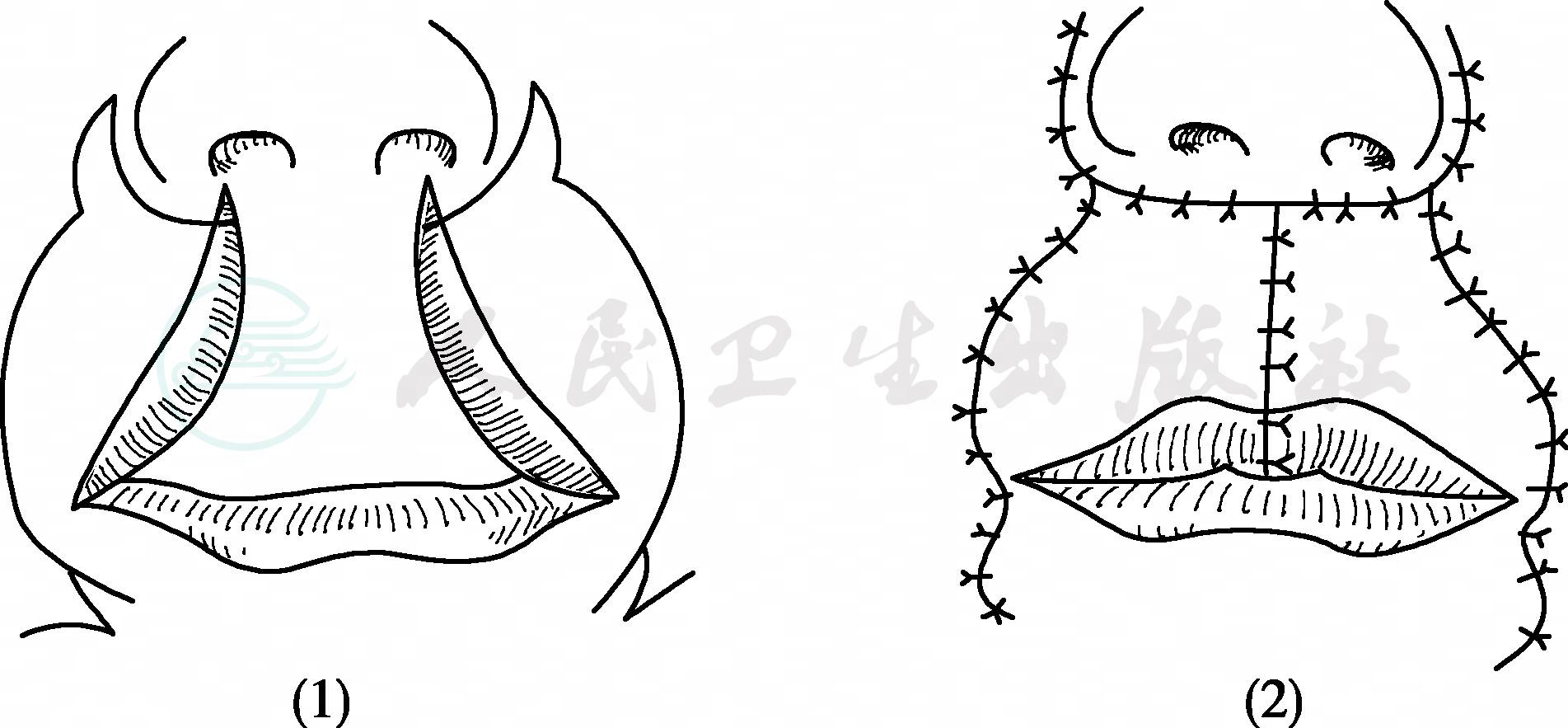

图2 面横裂整复术Ⅰ示意图

(1)确定口角部位及定点 (2)切口设计 (3)缝合后

2.切开及缝合

由口角裂的外侧端,沿裂隙的上下缘皮肤与红唇交界处各作一切口,切口穿过皮肤和肌层,但不要切透黏膜,以便缝合时将其翻转作为口腔黏膜。对于裂隙较短的患者切开后将黏膜、肌、皮肤直接相缝合即可;对于裂隙较长的患者 ,则沿裂隙作二个附加切口行对偶三角瓣移位交叉缝合(图3),这样可以避免愈合后直线瘢痕挛缩造成张口不便 。

图3 面横裂整复术Ⅱ示意图

(1)切口设计 (2)缝合后

(二)正中唇裂的修复方法

1.上唇不完全正中裂成形术

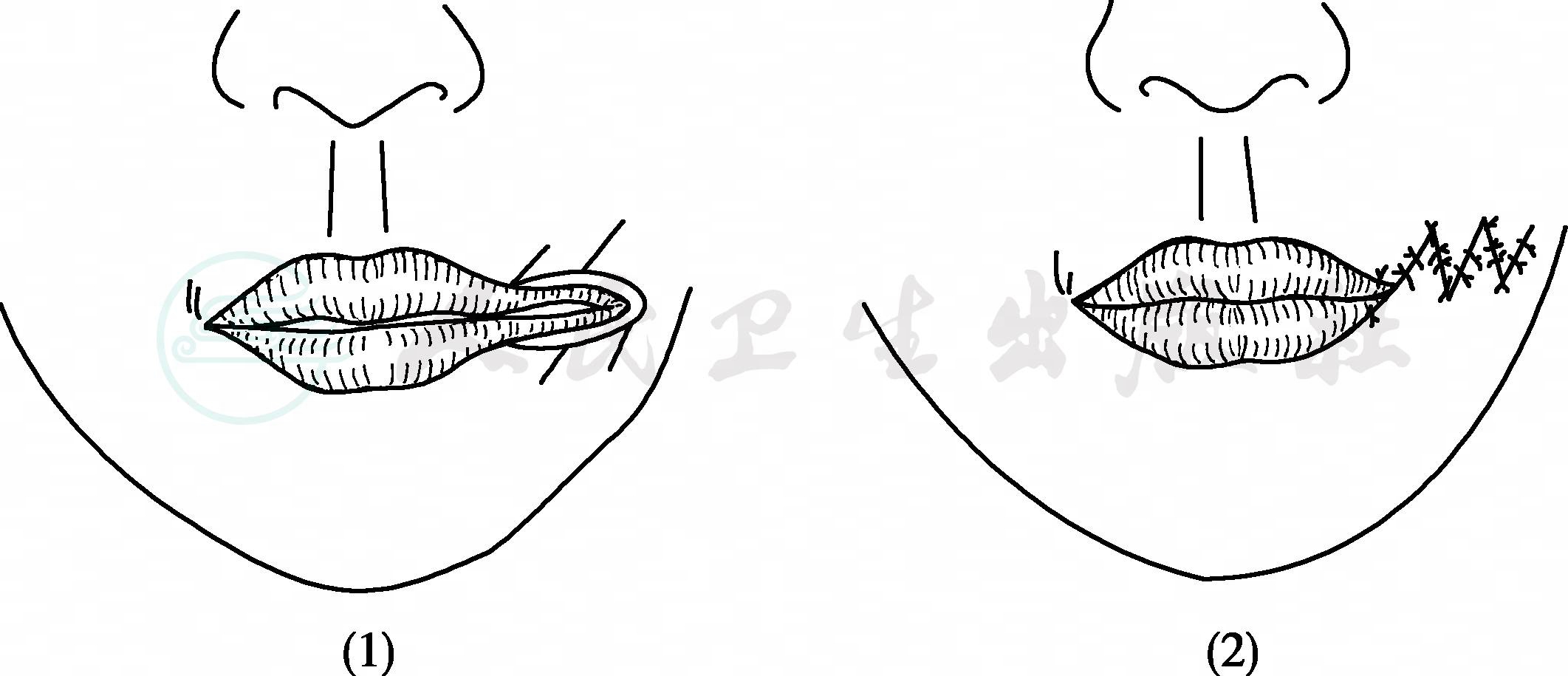

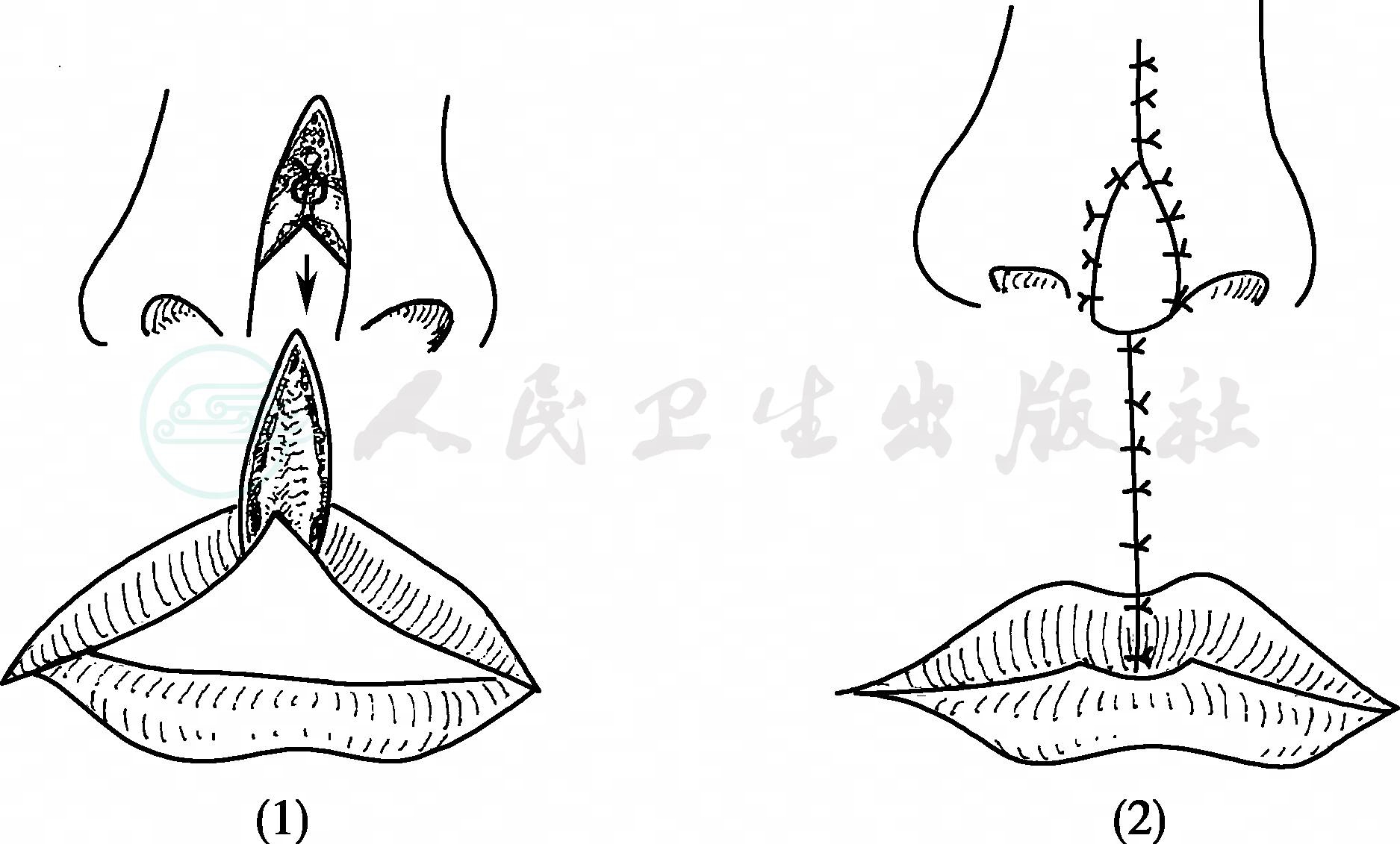

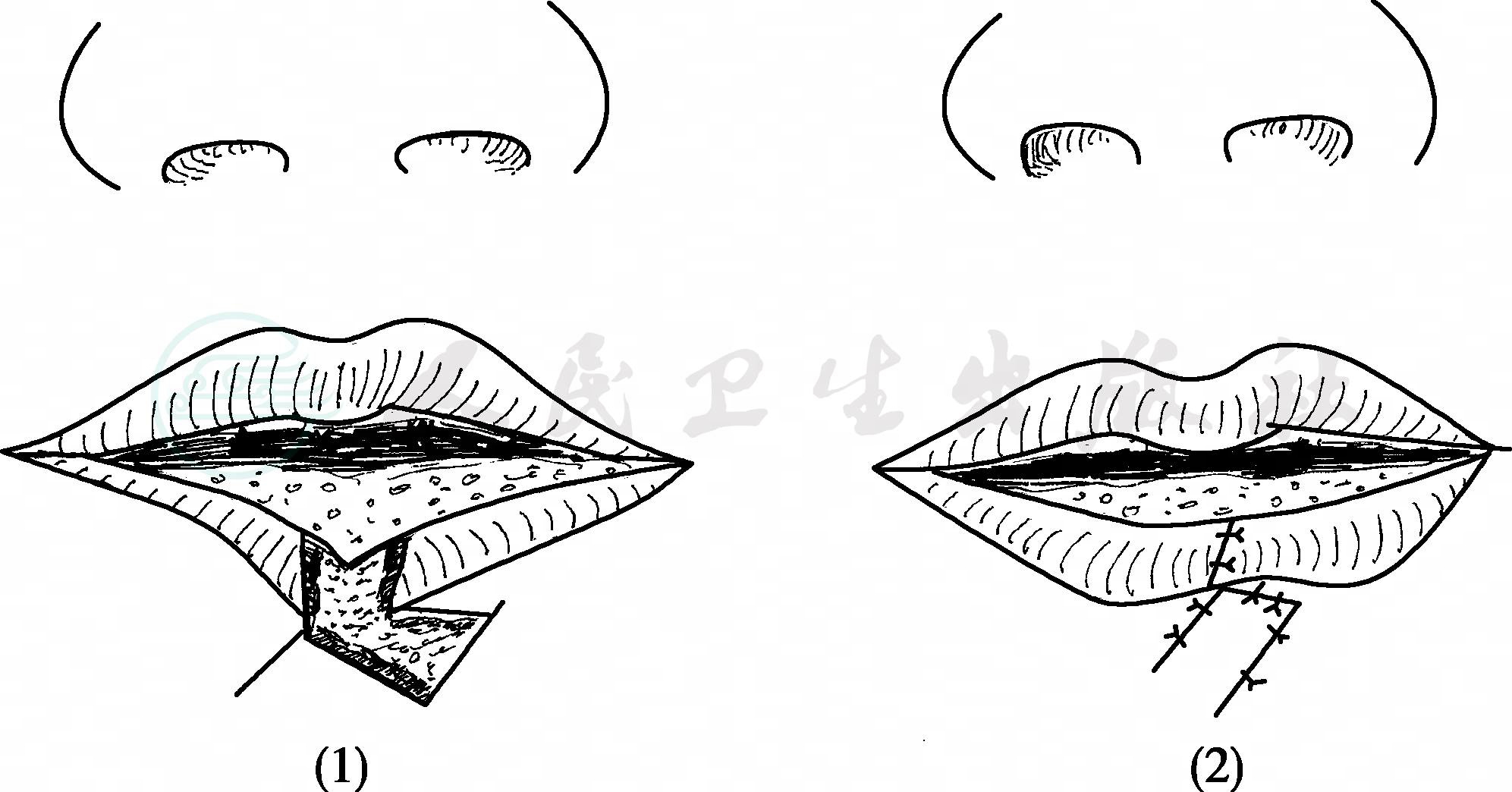

(1)倒“V”成形术

在裂隙两侧,从鼻小柱基部至红唇对称性设计成倒“V”形,切开对缝后,延长上唇的高度,如图4。

图4 上唇不完全正中裂的倒“V”成形术示意图

(1)切口设计 (2)切开 (3)缝合

(2)延长鼻小柱正中裂成形术

遇鼻小柱较短的患者,在正中唇裂两侧设计成叉形皮瓣,待按图5所示设计切开后 ,矫正鼻翼软骨的分离畸形,延长鼻小柱,修复上唇裂隙。

图5 延长鼻小柱的上唇正中裂成形术示意图

(1)切口设计 (2)切开 (3)缝合

2.上唇正中裂伴鼻裂成形术

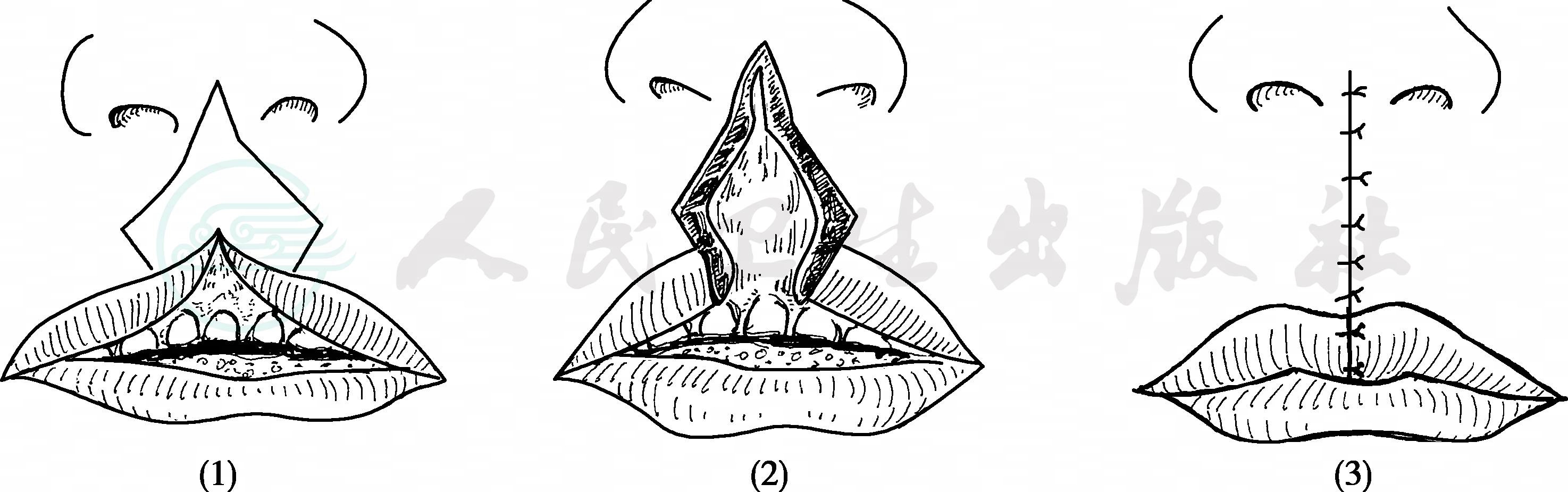

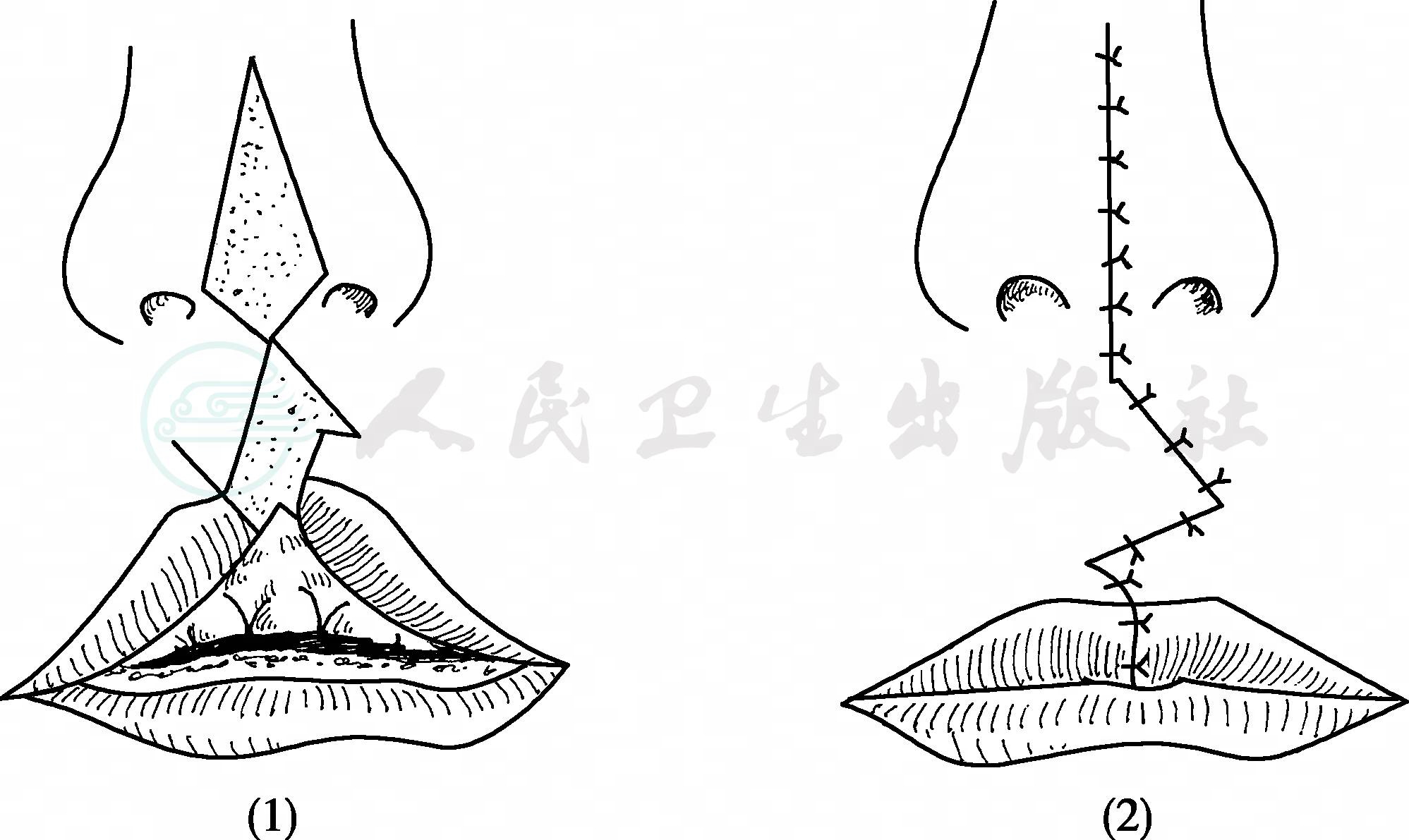

(1)鼻背“V-Y”成形术

适用于鼻背有轻度隐裂或变短的上唇不完全性正中裂。在鼻背上设计一尖向上的倒“V”形皮瓣,矫正鼻翼软骨分离畸形后,利用“V-Y”成形原理,将“V”形皮瓣向鼻尖方向推进,延长鼻背的长度,同时沿裂隙作切口修复上唇正中裂(图6)。

(2)Francesconi成形术

适用于鼻尖分离,鼻尖沟状裂隙明显的病例。在棱形切除鼻尖、鼻背皮肤后,施以鼻翼软骨畸形矫正复位术,同时在上唇,按类似于Le Mesurier矩形瓣的设计修复正中唇(图7)。

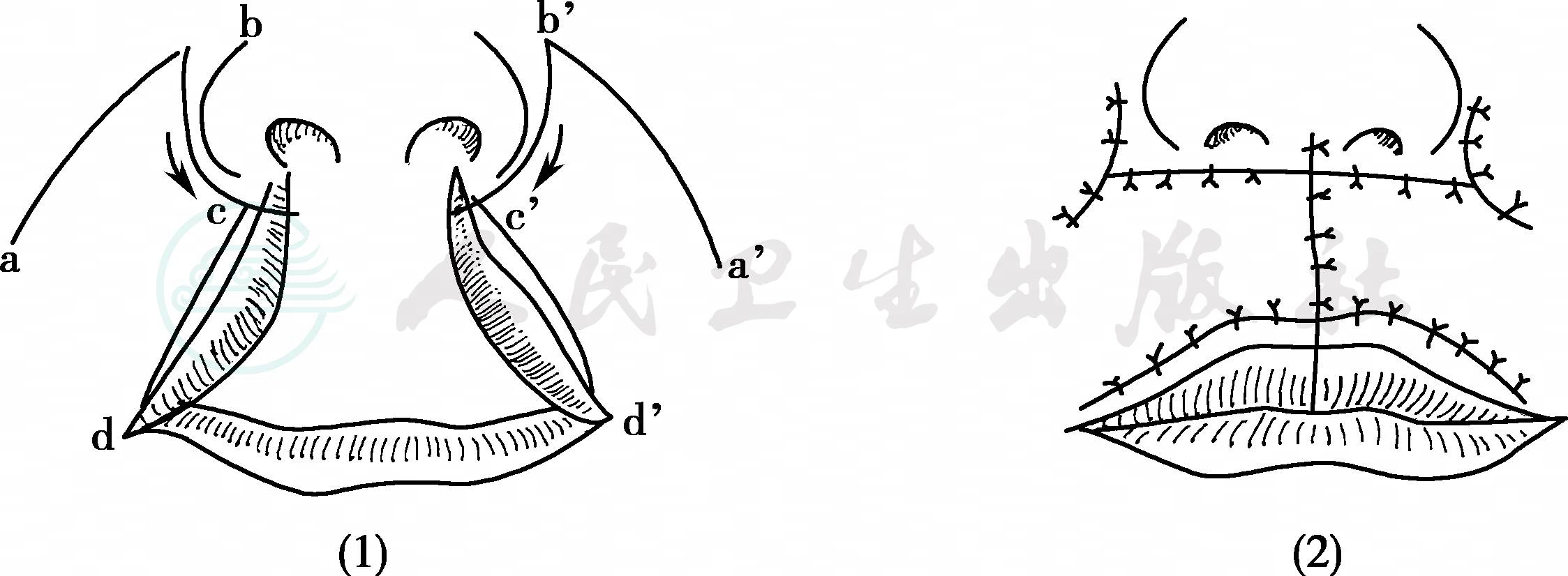

3.伴人中缺损的上唇正中裂的修复

Lindemann和Gillies曾分别设计了两种方法(图8,9),修复伴人中缺失的正中裂。

图6 鼻背“V-Y”成形术示意图

(1)切口设计 (2)缝合

图7 Francesconi成形术示意图

(1)切口设计 (2)缝合

图8 Lindemann成形术示意图

(1)切口设计 (2)缝合

图9 Gillies成形术示意图

(1)切口设计 (2)缝合

在图8中,沿a~b,a’~b’画线,弧形切口皮肤及肌层,沿b~c,b’~c’切口在骨膜上向两侧进行潜行剥离、旋转,修复上唇裂隙。

4.下唇正中裂的修复

伴有下颌骨正中缺损时,应先行骨移植修复重建下颌骨的连续性。有舌系带过短症时,也应前期或同期延长矫正。下唇切口一般设计成小的三角瓣,同时应修复下唇肌的完整性,见图10。

图10 下唇正中裂成形术示意图

(1)切口设计 (2)缝合

(三)面斜裂的修复方法

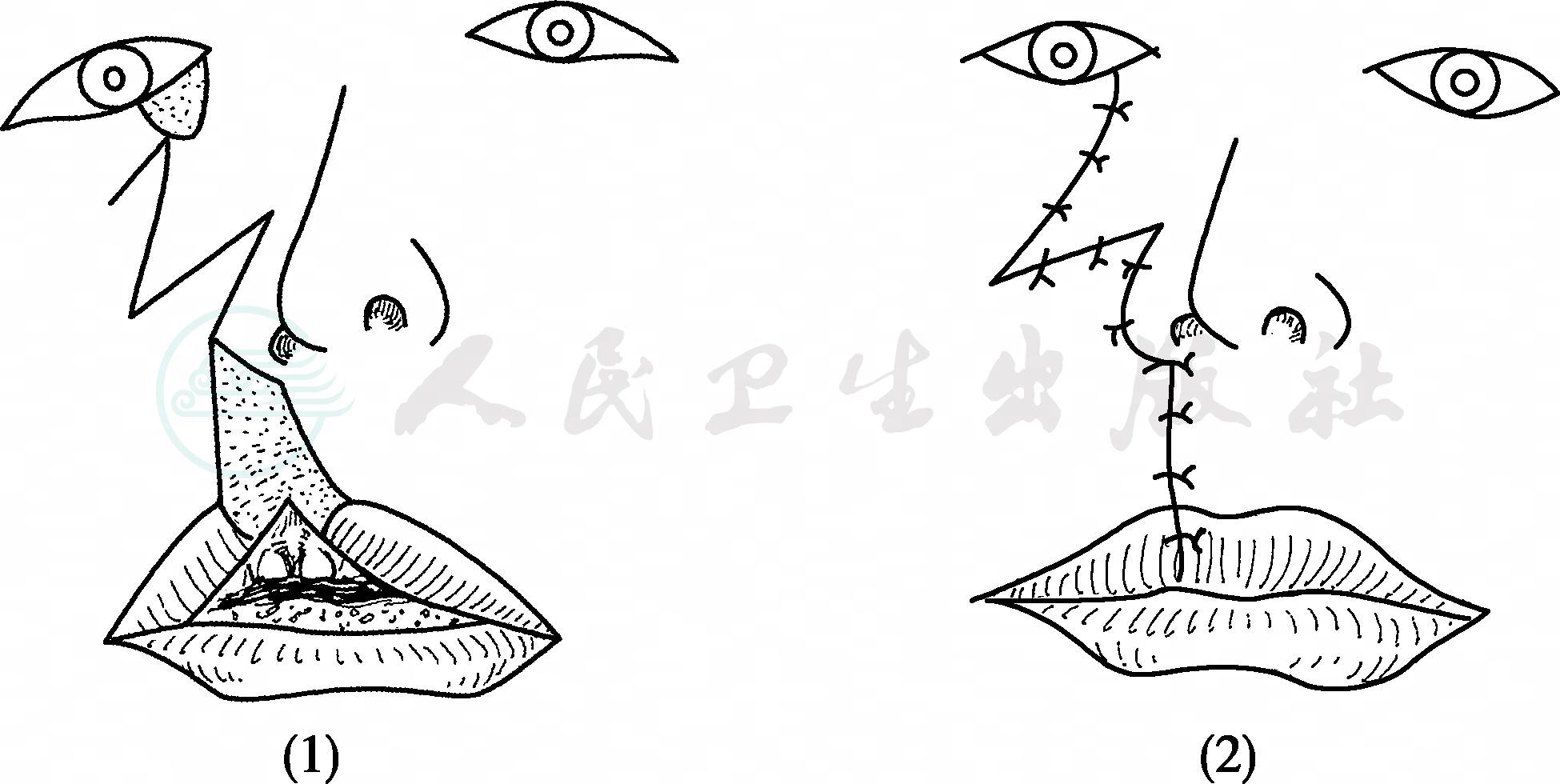

1.“Z”成形术

适用于不完全性面斜裂。如图11,沿内眦至鼻外侧缘设计“Z”成形切口,同时切除上唇至鼻翼外侧缘的裂隙组织,用颊部皮瓣修复缺损。伴有下眼睑缺损时,沿外翻的结膜缘作“V”形切开,创缘相对缝合。

伴有内眦明显下移时,还可以用内眦上方转一小的皮瓣予以矫正,同时在实际应用中,还需根据具体患者的裂隙状况,设计一个或多个旋转皮瓣修复,如图12。

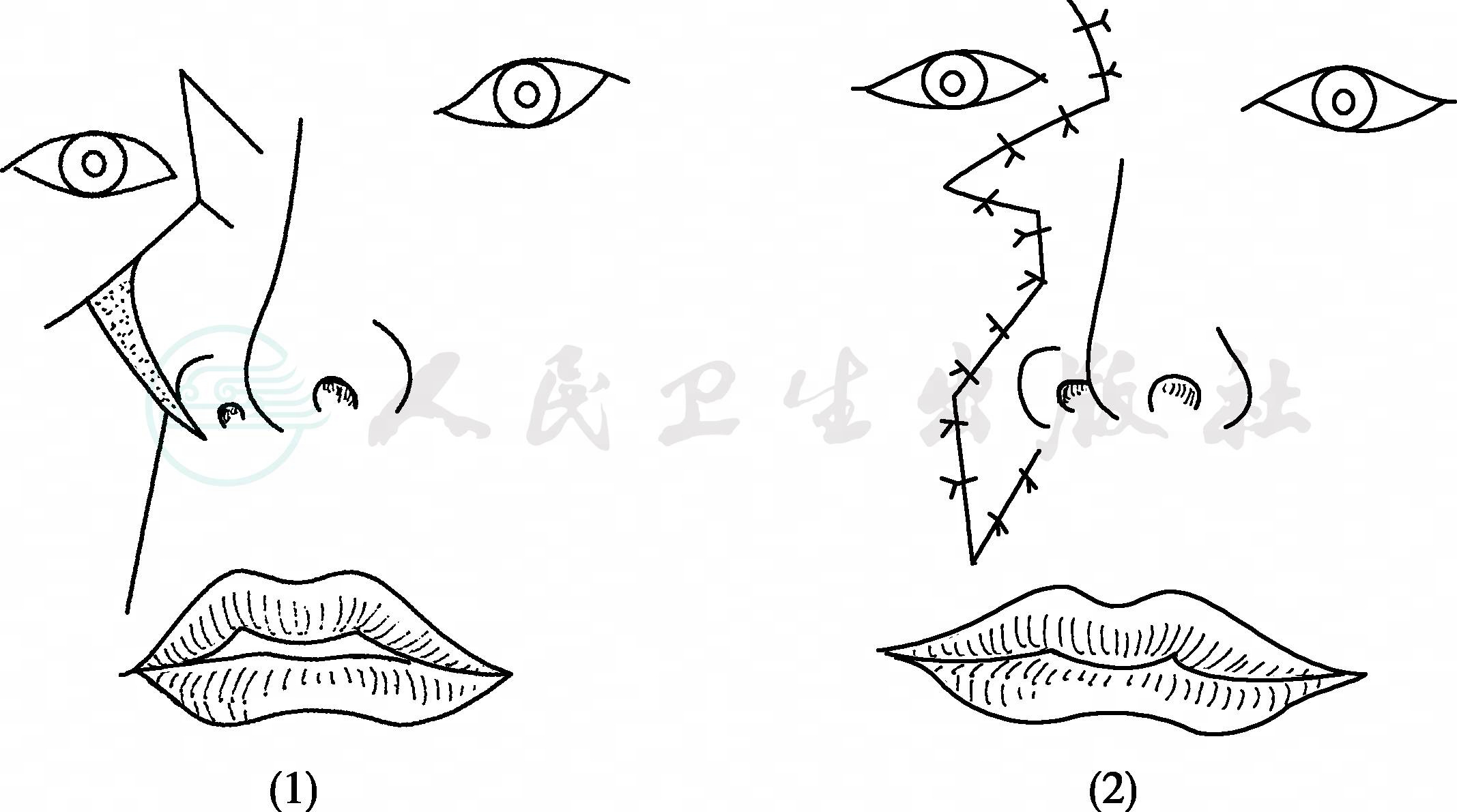

2.颊部皮瓣旋转成形术

沿裂隙两侧作切口,并将裂缘皮肤翻转向口腔侧相对缝合作衬里。在裂隙外侧再设计一大的颊部皮肤肌瓣,旋转覆盖裂隙区创面(图13)。

3.面斜裂的植骨成形术

当裂隙范围较大,眶底骨壁缺损较多,骨缺损涉及眶下孔,上颌骨前壁,眼球向裂隙移位坠入时,应实行骨移植修复术。植骨范围包括牙槽突裂至眶下板区,同时配以唇颊部软组织瓣的设计(图14)。

图11 面斜裂的Z成形术之一示意图

(1)切口设计 (2)缝合

图12 面斜裂的Z成形术之二示意图

(1)切口设计 (2)缝合

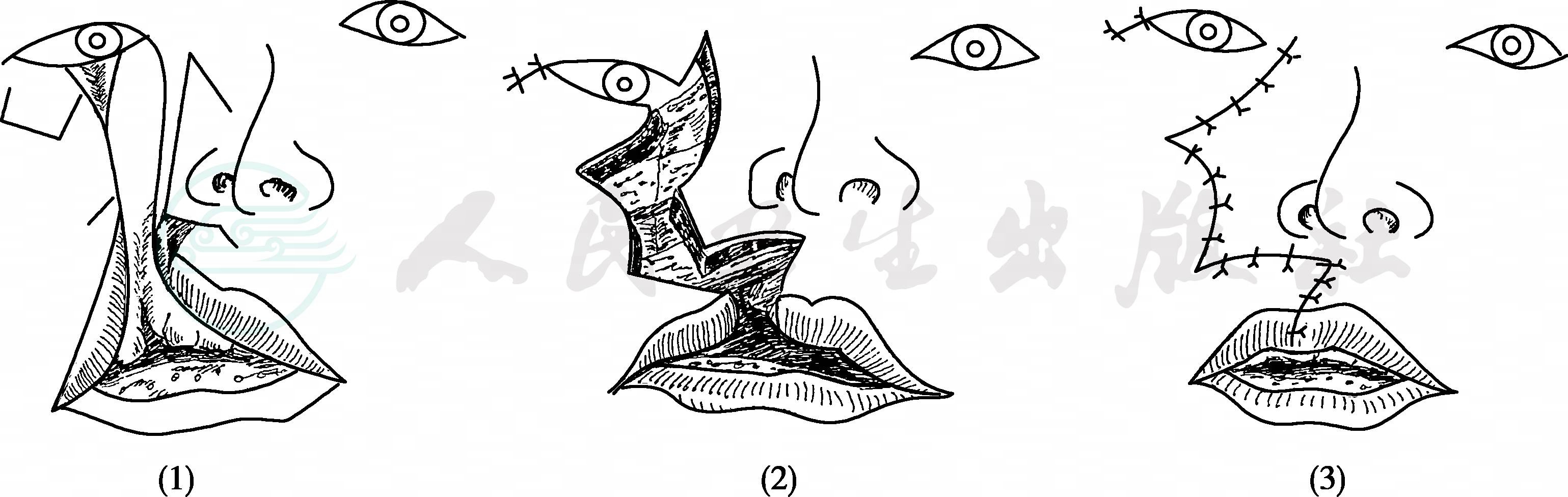

图13 颊部皮瓣旋转成形术示意图

(1)切口设计 (2)裂隙衬进里层的修复 (3)缝合

图14 面斜裂骨移植修复术示意图

(1)切口设计 (2)植骨与皮瓣形成 (3)缝合