英文名称 :carcinoma of the lip

唇癌指唇红黏膜发生的癌,主要为鳞状细胞癌;发生于唇部皮肤者应归入皮肤癌。

长期日光照射、损伤、吸烟和其他局部慢性刺激等。

并不少见,多为高分化鳞癌,偶见腺癌、基底细胞癌,多发于下唇中外1/3之间,男性多于女性(20∶1)。

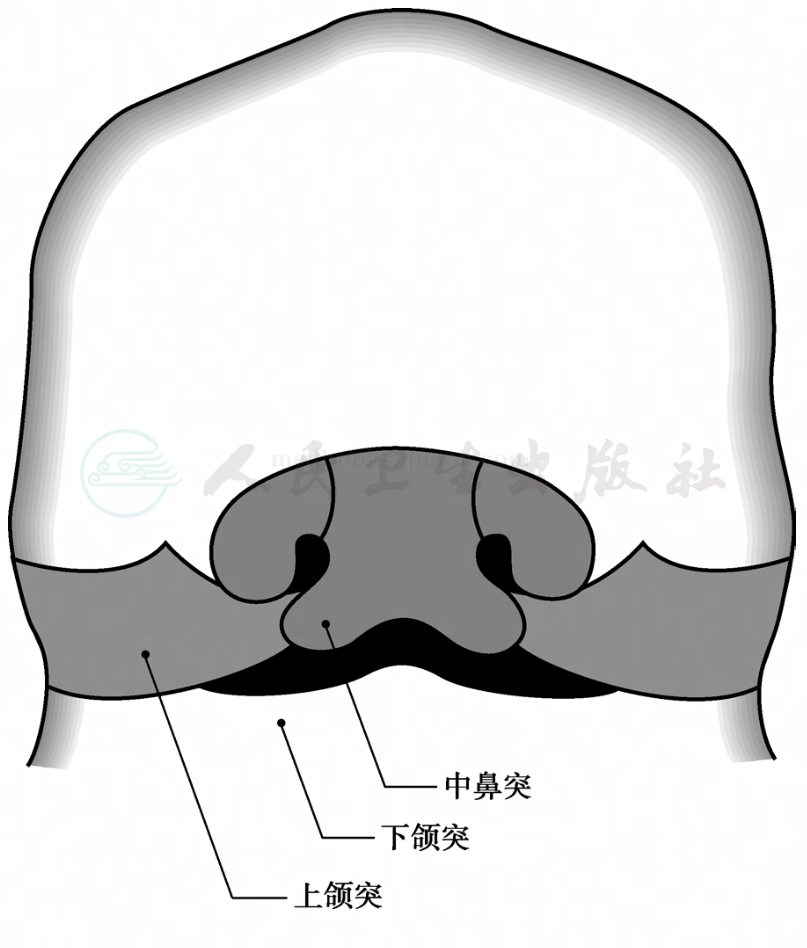

从胚胎发育来看,上唇是两侧上颌突与鼻突中部融合形成的(图1)。因此上唇实际上是由中线部分和两个侧方部分构成的。正是由于上唇的侧方部分被中线部分分开的原因,发生于上唇的唇癌发生对侧颈部转移的十分罕见。相反,下唇是由两侧下颌突在中线处直接融合形成的,因此下唇癌,尤其是中线附近的下唇癌,发生对侧颈部转移的危险性大大增加。上唇的外侧界是两侧鼻唇沟,上界是鼻底,下唇的下界是颏唇沟。

美国癌症联合会为了便于对唇癌患者进行临床分期,提出如下唇癌定义:“起自红唇黏膜与皮肤交界处、唇红黏膜本身以及口角处”。这一定义将唇癌限定在上下唇唇红黏膜,排除了来自于邻近皮肤和唇黏膜的癌。由于美国癌症联合会将唇定义为口腔的一部分,因此在他们的统计报告中也将唇癌归入口腔癌中。

图1 上唇的发育是由中鼻突中央部分和双侧上颌突融合而成的,下唇的发育只是双侧下颌突融合形成的

下唇的淋巴回流起源于唇红黏膜下相互交通的淋巴管网,淋巴管网汇集成5~6条较大的淋巴管,最终汇入区域淋巴结。下唇中三分之一的淋巴管通常汇入颏下淋巴结,每侧下唇外三分之一的淋巴管通常汇入同侧颌下淋巴结。在某些情况下,下唇中三分之一的淋巴管也可能汇入两侧的颌下淋巴结。

下唇癌的颈部淋巴结转移率低于10%,上唇癌或口角处唇癌的颈部淋巴结转移率高达20%。左右上唇的淋巴回流一般不存在交叉,起源于上唇唇红黏膜下的细小淋巴管在中线附近汇集成5~6根较大的淋巴管,最终汇入颌下淋巴结,但偶尔也会汇入同侧耳前或耳下腮腺淋巴结。唇癌淋巴结转移多数发生在颌下或颏下淋巴结(Ⅰ区),唇癌转移至颈深上淋巴结(Ⅱ区)的十分罕见。上唇癌有时会转移至腮腺区淋巴结,未超过中线的上唇癌患者,和不涉及下唇中三分之一的下唇癌患者很少发生对侧淋巴结转移。

下唇癌淋巴结转移的第一站是颏下、颌下和面周淋巴结,下唇癌发生淋巴结转移的约80%~90%发生于颌下淋巴结。尽管上唇癌只占所有唇癌的不到10%,它的淋巴结转移模式是可以预见的,最常侵犯的淋巴结是颌下和腮腺淋巴结。发生在口角和上唇的唇癌可转移至耳前、腮腺周围和颌下淋巴结。如果病变接近或超过中线,可能发生双侧淋巴结转移。上唇癌很少发生淋巴左右侧交叉转移。

唇癌患者晚期才会发生颈部淋巴结转移,下唇癌转移率低于10%,上唇和口角的唇癌转移率高达20%。在所有发生淋巴结转移的唇癌患者中,发生颈深上淋巴结转移的只有约15%,而且会同时伴发同侧颌下淋巴结转移。

1.范围局限、浸润较小之原发灶(T1、T2)可用手术切除或热疗加化疗或冷冻治疗;范围较大者(T3、T4)应以手术切除为主。

2.颈淋巴结临床未证实转移者,可行选择性肩胛舌骨上淋巴清扫术或严密观察;已证实有转移者,应行根治性颈淋巴清扫术。

3.唇缺损过多时应用邻近组织或游离组织瓣行一期整复。

1.野外作业时,做好个人防护。如戴好宽沿帽以防唇黏膜病变发生。

2.口唇裂时应注意保暖或涂抹护唇油脂(膏),千万不能用舌头舔湿口唇,以防加重口唇裂程度。因为舌头上的唾液含有各种酶及多种细菌。

3.对于各种原因引起的口唇黏膜痂皮要妥善处理。有些人习惯于撕痂皮,并有多次扯破口唇痂皮史,这很容易引起出血继发感染。正确处理是在他人帮助下,用消毒小剪刀去除。修整后的口唇应涂油膏保护,防止引起唇部病变。

4.对于口唇血、脓干痂有条件时使用双氧水与消毒药水浸软后去除。千万不能未经浸软硬性去除,以免加重出血,引起病变加快向坏的方面转化。

5.忌烟。