英文名称 :zygomatic fractures or malar fractures

颧骨和颧弓是面侧部比较突出的部分,易受撞击而发生骨折。颧骨与上颌骨、额骨、蝶骨和颞骨相连接,其中与上颌骨的连接面最大。颧骨骨折(zygomatic fractures or malar fractures)常与上述结构脱离,并常与上颌骨同时骨折。颧骨的颞突与颞骨的颧突连接构成颧弓,较细窄,可单独发生颧弓骨折(zygomatic arch fracture),也可以与颧骨同时骨折。

一般可分为颧骨骨折、颧弓骨折、颧骨颧弓联合骨折及颧、上颌骨骨折等,而颧弓骨折又可分为双线型和三线型骨折(M型骨折)。

Knight和North(1962)根据解剖移位的角度提出6型分类法:Ⅰ型:颧骨无移位骨折;Ⅱ型:单纯颧弓骨折;Ⅲ型:颧骨体骨折向后内下移位,不伴转位;Ⅳ型:向内转位的颧骨体骨折;Ⅴ型:向外转位的颧骨体骨折;Ⅵ型:颧骨体粉碎性骨折。认为Ⅱ、Ⅴ型骨折复位后稳定,不需固定,而Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ型骨折复位后不稳定,需要作固定。

Zingg(1992)从治疗的角度将颧骨骨折分为3型:

A型:不完全性颧骨骨折,颧骨复合体不移位。下设3个亚型。A1型:单纯颧弓骨折;A2型:单纯颧额缝骨折;A3型:单纯眶下缘骨折。

B型:完全性单发颧骨骨折,颧骨复合体与周围骨分离。

C型:颧骨粉碎性骨折,也称复杂性骨折。

颧骨、颧弓骨折后,如仅有轻度移位,畸形不明显,无张口受限、复视及神经受压等功能障碍者,可作保守治疗。凡有面部塌陷畸形、张口受限、复视者均应视为手术适应证。虽无功能障碍但有明显畸形者也可考虑手术复位内固定。

1.巾钳牵拉复位

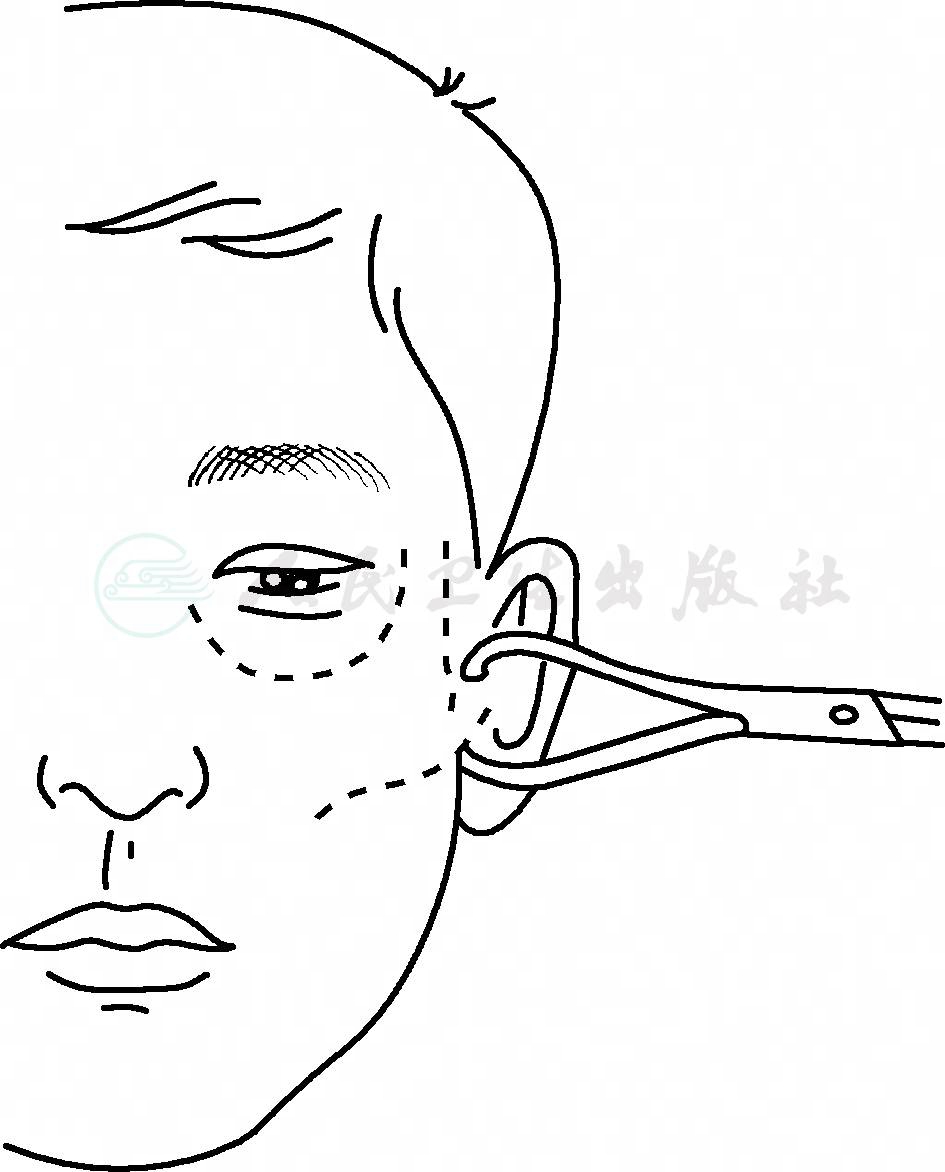

适用于单纯颧弓骨折。此法不用做皮肤切口,消毒麻醉后,利用巾钳的锐利钳尖刺入皮肤,深入到塌陷的骨折深面或夹住移位的骨折片,紧握钳柄向外提拉,牵引复位(图2),复位后应妥善保护,防止伤区再度受压和撞击。颧弓骨折复位的标准是伤员不再有张口受限和塌陷畸形。

2.颧弓单齿钩切开复位

在颧弓骨折处表面下方作一小横切口,切开皮肤、皮下组织,直达颧弓表面,探明骨折移位后,用单齿钩插入骨折片深部,将移位的骨折片拉回原位(图3)。

图2 颧弓骨折巾钳复位法

图3 单齿钩整复颧弓骨折

3.口内切开复位

(1)前庭沟入路

自上颌第一磨牙远中沿前庭沟向后作1cm长切口,切开黏膜及黏膜下组织,然后用长而扁平的骨膜分离器从切口伸入到颧骨和颧弓的深面,向外、向前和向上提翘;另一只手手指放在颧面部感觉复位情况。复位后缝合口内创口。

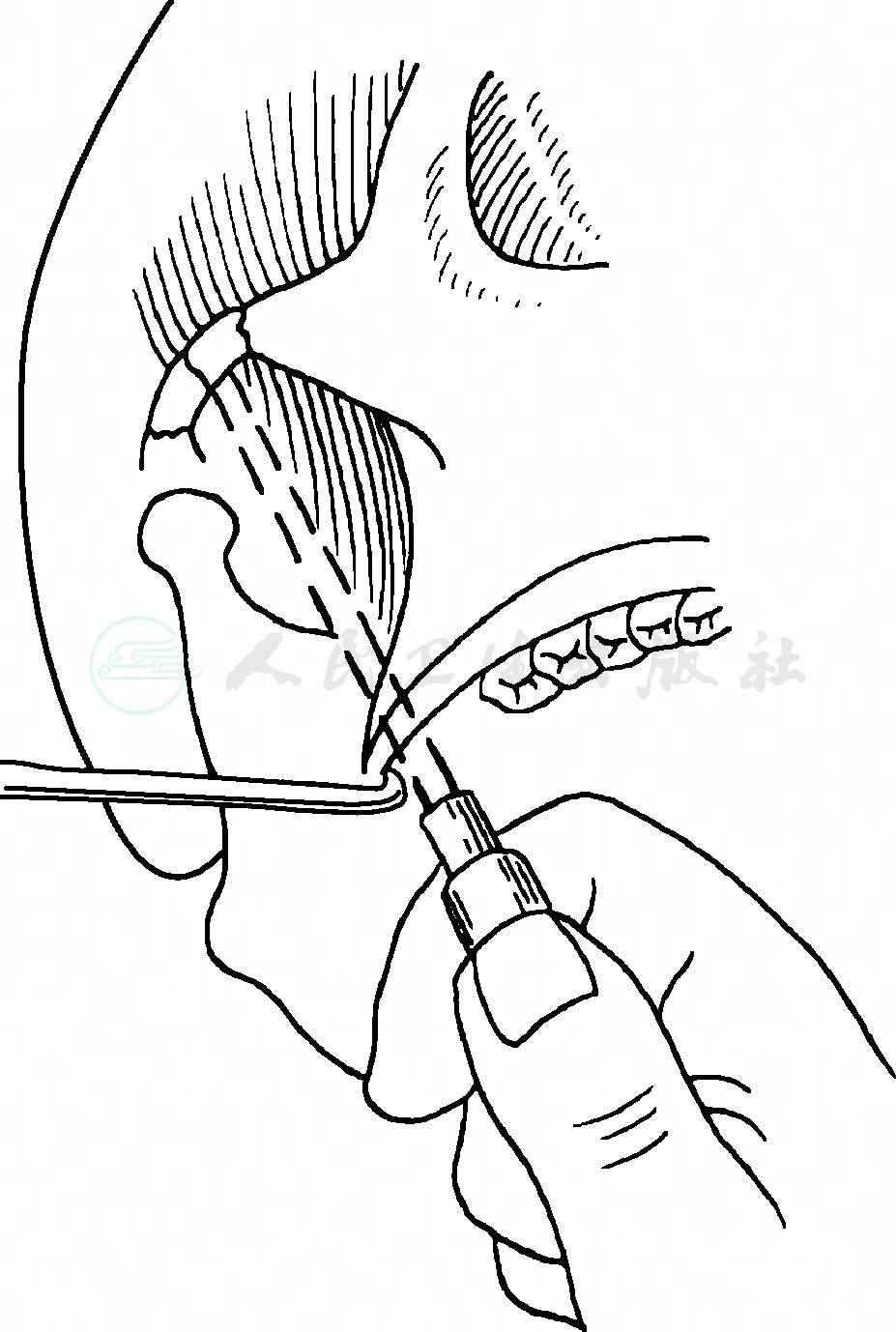

(2)下颌支前缘入路

在口内下颌支前缘作长约1cm纵切口,将扁平骨膜分离器插入切口,在冠突外侧经冠突颞肌腱和颞肌浅面达骨折的颧弓下方,向外侧抬起骨折片,然后钝性前后移动,以恢复颧弓完整的外形(图4)。

4.颞部入路

在伤侧颞部发际内作长约2cm切口,切开皮肤、皮下组织和颞筋膜,显露颞肌,在颞筋膜与颞肌之间插入细长的骨膜剥离器,进至颧弓或颧骨的深面,用力将骨折片向前、外方复位(图5)。

图4 颧弓骨折口内途径冠突外侧复位法

图5 颧骨骨折颞部切开复位法

以上四种方法均为非稳定性固定,术后应注意伤区不要受压,尤其夜间睡眠时应注意。避免伤区再次受到撞击。

5.面部小切口进路

如果伤员有开放性创口,或骨折局部有瘢痕存在,可利用创口和原瘢痕进路,结合口内前庭沟切口入路,对骨折进行复位与固定,也可以获得较好效果。优点是能直视下复位固定,方法简便。缺点是留有瘢痕。

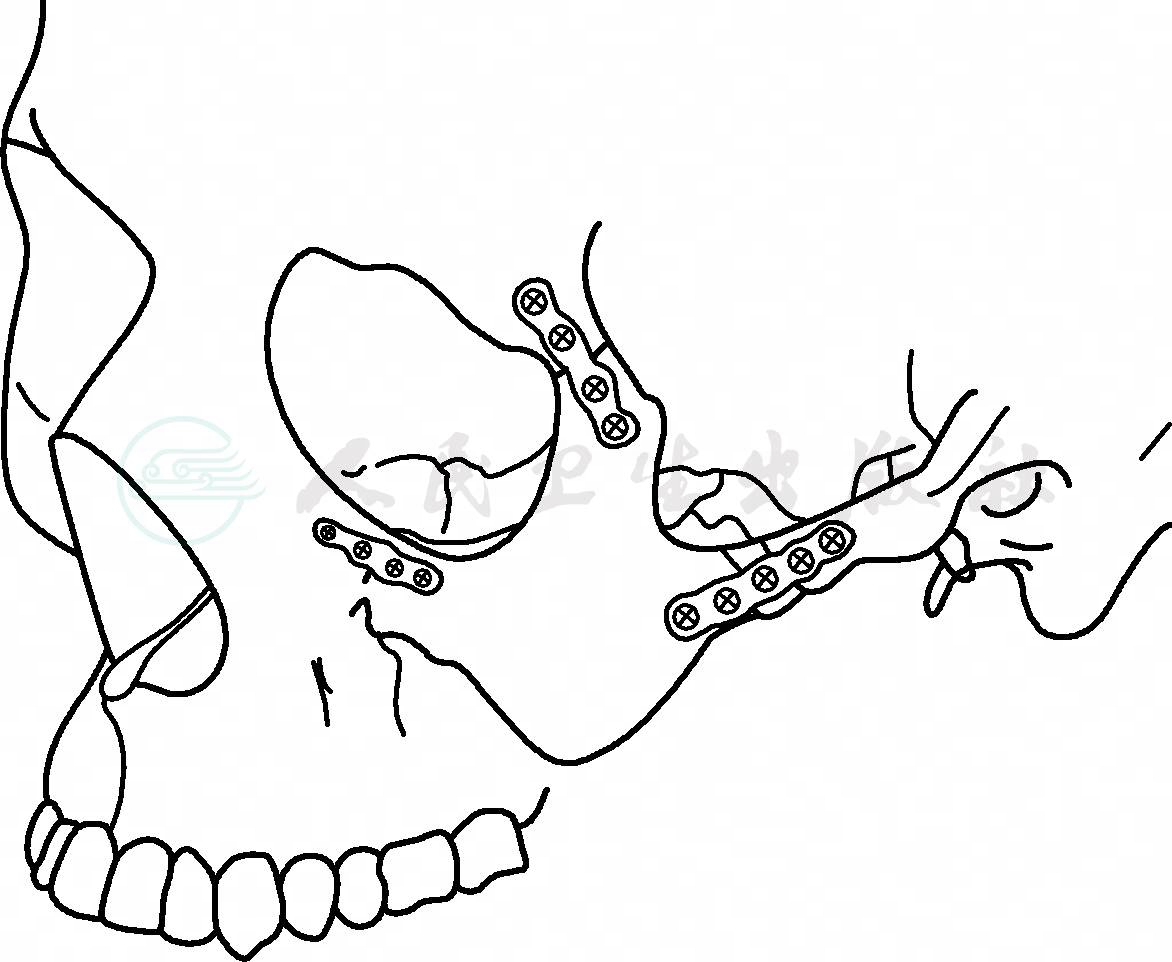

6.头皮冠状切口复位固定法

手术同上颌骨骨折进路,这种切口结合口内前庭沟和睑缘下切口,尤其适用于眶、颧骨、颧弓区多发性、陈旧性骨折,它显露充分,便于在直视下复位与固定骨折,避免了面部多处切口和术后瘢痕。新鲜骨折应力求解剖复位,可供接骨板固定的部位有:颧额缝、颧牙槽嵴、眶下缘和颧弓,一般认为,颧牙槽嵴与眶下缘是复位的主要参考依据,但也有学者认为,颧蝶缝也复位才能确保颧骨的解剖复位。固定可选用小钛板或微型钛板,颧颞缝一般选用微型钛板固定。原则是力争达到多点固定,最少应达到三点固定(图6)。

图6 颧骨骨折的固定