英文名称 :fractures of the jaws

颌骨骨折(fractures of the jaws)有一般骨折的共性,如出血、肿胀、疼痛、骨折移位、感觉异常和功能障碍等。但由于颌骨的解剖结构和生理特点,其临床表现和诊治方法与身体其他部位骨折又大不相同,最大的不同是由于上、下颌骨形成咬合关系,骨折时处理不当,会影响咀嚼功能。

颌骨骨折的发生率约占颌面损伤的35%。平时损伤的原因多由于交通事故、工伤事故、跌打损伤及运动损伤所致,少部分可由于医源性(如阻生牙劈冠)损伤;其中交通事故引起的颌骨骨折比例逐年增高,成为颌骨骨折的主要原因。而战时多由于弹片或破片伤所致。从骨折的类型看,平时伤多为线形骨折,战时多为粉碎性骨折。

下颌骨占据面下1/3及两侧面中1/3的一部分,位置突出,易遭受损伤而导致骨折发生率高。下颌骨发生骨折的部位常与解剖结构有关,有些部位在结构上和力学上属于薄弱区域 ,如正中联合部、颏孔区、下颌角及髁突颈部均属于薄弱区,因此成为骨折的好发区。此外还可以发生冠突和下颌支骨折。

直接打击髁突部可发生直接骨折,当颏部或体部受打击时,髁突部由于应力集中,形成间接骨折,临床上容易漏诊。

下颌骨有较强大的升颌肌群和降颌肌群附着,骨折时,常常受附着在骨块上的肌肉牵引力方向和打击力的方向的综合影响,使骨折块发生移位,导致各种形式的咬合错乱。

上颌骨是面中部最大的骨骼,主要占据面中1/3,左右各一,在中线相连,参与构成鼻腔外侧壁。上颌骨上方与颅骨中的额骨、颞骨、筛骨及蝶骨相连;上颌骨两侧与颧骨、鼻骨和泪骨相连,参与构成部分眼眶;上颌骨的后面与腭骨相连参与构成口腔的顶部。由于上颌骨主要维持面中部的外形并邻近颅脑,因此,骨折时常常影响眼、鼻、咬合与容貌,严重时可并发颅脑损伤与颅底骨折。

上颌骨及其周围骨骼通过骨缝构成垂直的支柱结构。如颧上颌支柱、鼻上颌支柱、翼上颌支柱等,而牙弓、眶下缘及颧骨颧弓、眶上缘则构成水平支柱,在解剖上它们维持面部的外形,如高度、弧度和突度,在生物力学上它们起着分散𬌗力,抵抗外力的作用。当上颌骨受到轻度外力时,外力常被这些支柱结构消散而不引起骨折;但当遭受较大外力打击时,上颌骨与其他骨骼的连接遭到破坏,可形成多个骨骼和多个结构的损伤。根据打击的力量和方向,常形成高、中、低位骨折。

上下颌骨通过咬合关系行使功能,当咬合关系紧密接触时,颌骨可耐受相当大的打击力,拳击运动员戴牙套就是这个道理,但上下颌失去咬合关系的锁结时,受到打击时则容易发生骨折。

(一)颌骨骨折的治疗原则

1.治疗时机

颌骨骨折伤员应及早进行治疗。但如合并颅脑、重要脏器或肢体严重损伤,全身情况不佳时,应首先抢救伤员的生命,待全身情况稳定或好转后,再行颌骨骨折的处理。但应注意,在救治其他部位伤的同时,不能忽视与口腔颌面外科的衔接,以免延误治疗。即使由于各种原因延误了早期治疗,也应争取时间作延期处理,防止骨折错位愈合,使后期处理复杂化。

2.骨折治疗原则

为避免骨折错位愈合,应尽早进行骨折的精确复位。AO/ASIF提出的治疗原则已被国内外所认同,即骨折的解剖复位;功能稳定性固定;无创外科;早期功能性运动。其中解剖复位有两方面的含义:即兼顾形态与功能,既要恢复颌骨的解剖形态,恢复其特有的高度、宽度、突度和弧度,还要恢复伤前的咬合关系,重建伤员原有的𬌗关系,恢复咀嚼功能。功能稳定性固定和早期功能运动可以体现我国中医传统的动静结合,促进骨折愈合的理念。骨折固定的方法可根据条件选用,目前以手术开放复位坚强内固定为治疗的主流技术。

3.骨折线上牙的处理

颌骨骨折治疗时常利用牙齿作骨折段的固定,应尽量保存,即使在骨折线上的牙也可考虑保留。但如骨折线上的牙已松动、折断、龋坏、牙根裸露过多或有炎症者,应予拔除,以防止骨折感染或并发骨髓炎。

(二)颌骨骨折的复位方法

颌骨骨折的治疗近15年来发生了很大变化,复位和固定方式与传统的方式有了显著不同,这主要得益于手术进路的变化、理想内固定材料的应用和影像技术的发展。

1.复位方法

颌骨骨折复位的标准是恢复伤员原有的咬合关系。根据不同的骨折情况,可选用不同的复位方法。

(1)手法复位

主要用于新鲜骨折并且移位不大的线形骨折,方法是在局麻下,用手法推动骨折段到正确的位置,如牙槽突骨折、颏部线形骨折的复位。复位后应辅助颌间固定,属于非手术治疗。

(2)牵引复位

主要用于手法复位效果不满意,或伤后2~3周骨折已发生纤维性愈合的患者。分为颌间牵引及口外牵引两种。

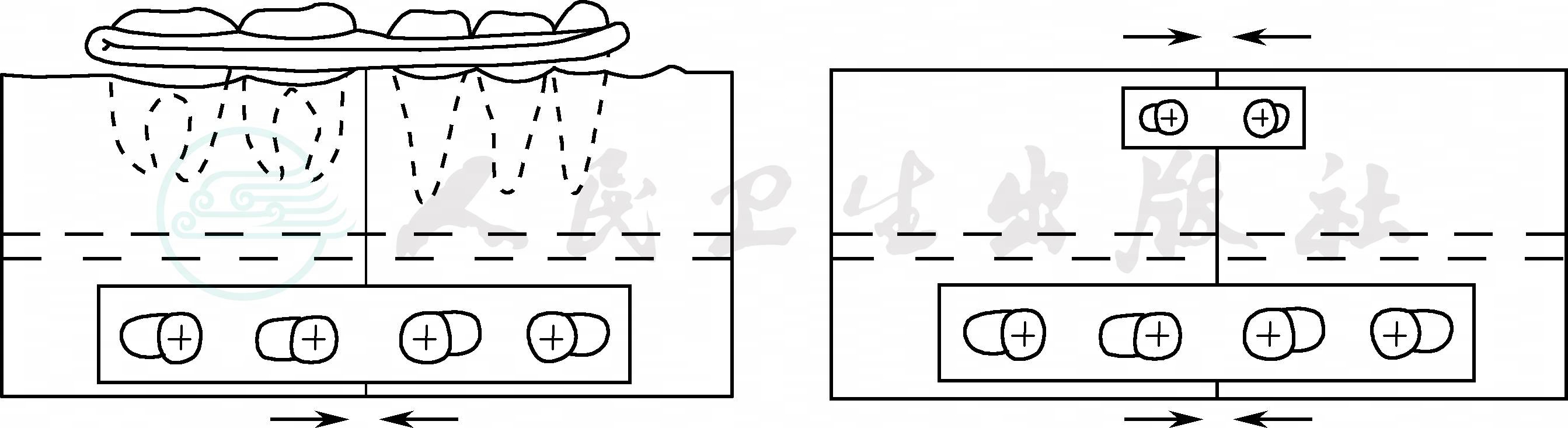

1)颌间牵引(intermaxillary elastic traction):它是在上、下颌牙列上分别安置有挂钩的牙弓夹板,然后根据骨折需要复位的方向,在上、下颌牙弓夹板的挂钩上套上橡皮圈作牵引,使其恢复到正常的咬合关系(图6)。它既有牵引作用,牵引到位后,也有固定作用。主要用于有牙颌的上、下颌骨骨折牵引固定。单纯使用时下颌骨应固定4~6周,上颌骨固定3~4周。应注意当上、下颌骨同时骨折时,用颌间固定恢复咬合关系后,需将上颌骨作坚强内固定或限制张口,否则,当下颌骨作开口动作时,有可能将上颌骨骨折块牵拉移位。

需要指出的是,尽管颌间牵引与固定技术可以很好地恢复与维持咬合关系 ,但由于存在不能使用的特殊情况,如颅脑损伤、癫痫、精神病患者,还存在长达4~6周固定期的不能张口,影响患者的进食和语言交流,口腔卫生不易保持,造成继发龋病、牙周炎等弊病。随着坚固内固定技术的引入,颌间牵引与固定的作用和角色发生了变化,单纯使用颌间牵引固定治疗颌骨骨折的模式已被逐渐放弃,目前,主要被用作坚固内固定的辅助手段,例如在做内固定之前咬合关系的维持与确认,内固定后作短暂抵抗肌源性不良应力之用,固定的时间也大大缩短。同时也出现了更为简单方便的颌间牵引钉技术。

图6 颌间牵引复位法

(1)颌间牵引复位法 (2)颅颌牵引复位法

2)颅颌牵引(craniomaxillary elastic traction):主要用于上颌骨骨折。如上颌骨向后移位较大的骨折,传统的石膏头帽颅颌牵引技术已经弃用,取而代之的是外牵张支架,这种方法支架安装简便,牵引支抗在颅骨上,只需要在上颌骨安装牵引钉并引出牵引丝,通过旋转加力杆,即可使上颌骨向前牵引复位。

(3)手术切开复位(surgical reduction)

主要用于有开放性创口的骨折、闭合性颌骨复杂骨折或已有错位愈合的陈旧性骨折。方法是手术显露骨折部位,新鲜骨折采用器械使之复位,陈旧性骨折则不按原来的骨折线打开骨折,而是采用骨锯进行截骨,然后根据恢复𬌗关系与面形的要求移动截开的骨块,达到复位的目的。随着内固定材料的发展和切口技术的完善,临床上手术复位越来越多地被采用,效果已被广泛肯定。

(三)颌骨骨折的手术入路

开放复位内固定是目前临床治疗颌骨骨折的主要手段,在颌面部选择手术入路要兼顾显露和美观的要求,因此,选用合适的手术入路非常重要,常用的手术进路有以下几种:

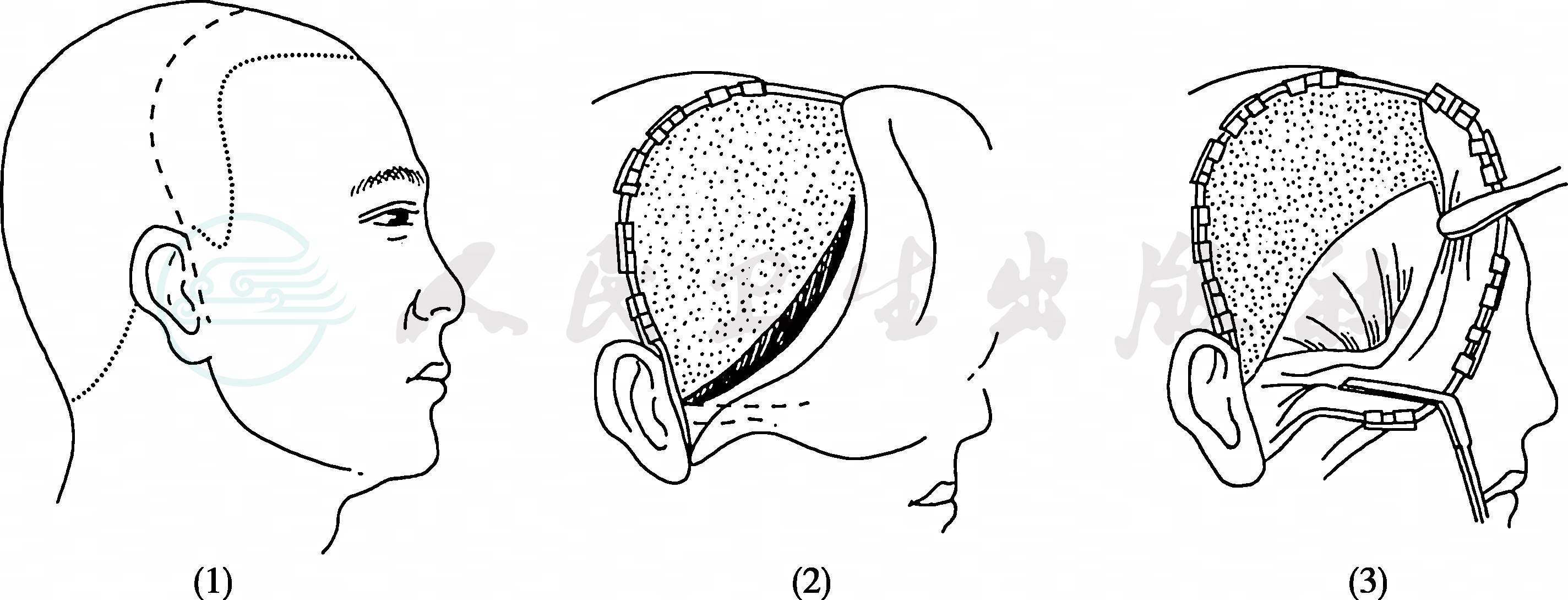

1.冠状切口入路(coronary incision)

该切口大部分隐蔽在头皮的发际内,主要用于面中部诸骨骨折的显露。切口自一侧耳屏前向上,经颞部转向额部发际线后约2~3cm至对侧耳屏前,在头皮帽状腱膜下向前锐性分离,在距眶上缘2cm处切开骨膜,在骨膜下分离至眶上缘,用小骨凿凿开眶上孔两侧的骨质,解脱眶上神经血管束,可显露眶上缘、眶外侧、眶顶、鼻骨及颧额缝,向两侧还可显露颧骨,沿颞肌筋膜向下分离至颧弓,切开骨膜,沿骨膜下显露颧弓和颧骨,并保护面神经颧支。该切口可充分显露面中上部及额部骨折线,如欲增加显露范围,可沿眶外侧壁向下分离,能显露大部分外侧眶下缘(图7)。

图7 头皮冠状切口

(1)切口 (2)翻瓣,切开颞筋膜浅层 (3)切开骨膜

如加用口内前庭沟切口,可完全显露上颌骨、颧骨及眼眶的骨折线,便于复位与坚固内固定,该切口的另一优点是可就近切取半层颅骨,用于面中部骨缺损的修复,而不需要另开辟术区取骨,是临床常用的手术切口。

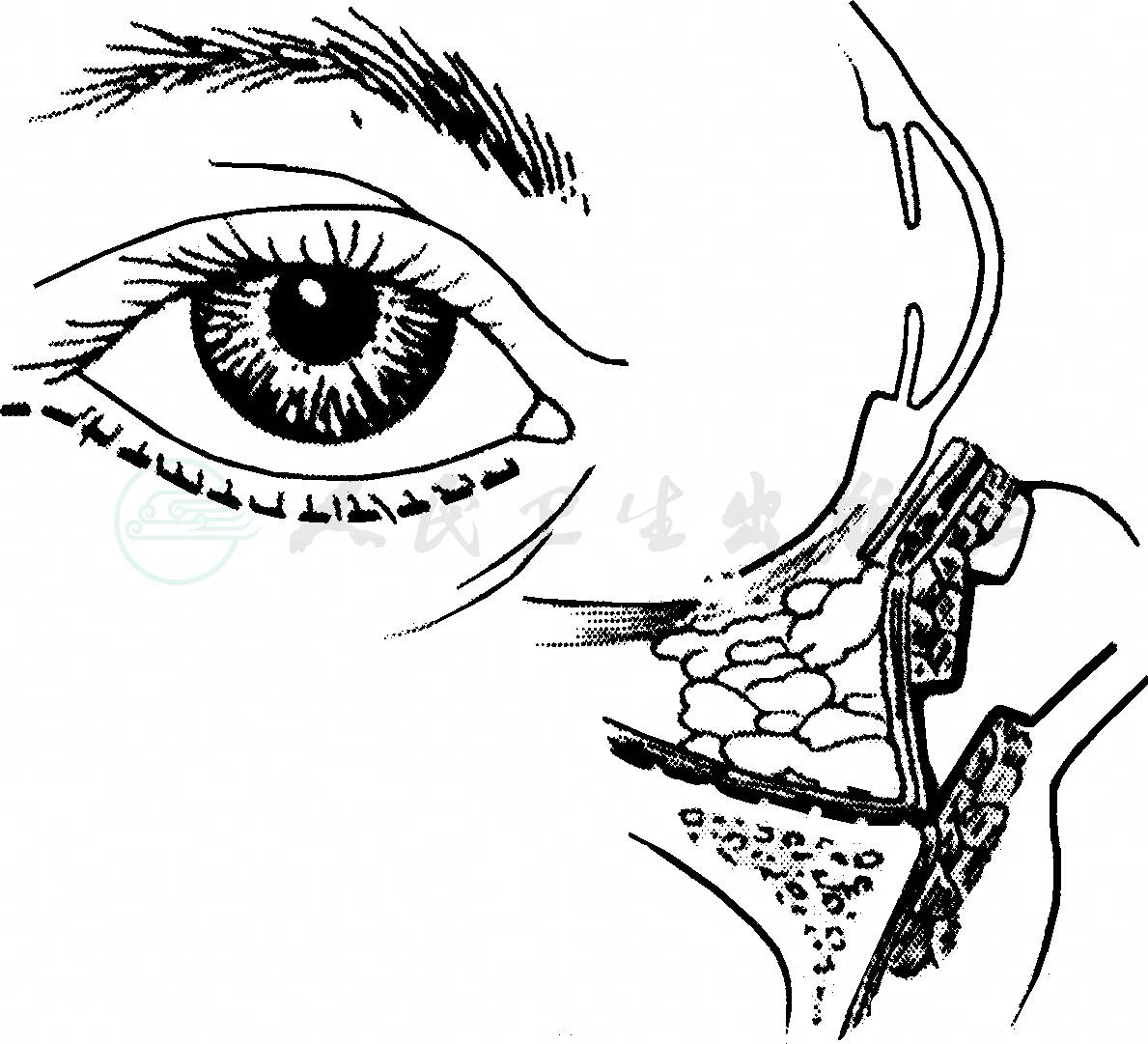

2.睑缘下切口(subciliary incision)

主要用于涉及眶下缘、眶底和颧骨骨折的显露与固定,是常用辅助切口(图8)。沿下睑缘下2~3mm的皮肤皱褶作横形切口,切开皮肤、皮下至眼轮匝肌表面,钝性分离开眼轮匝肌至眶隔浅面,然后顺眶隔表面向下即可到达眶下缘及眶底,分离时需注意不要穿通眶隔膜,以免眶内脂肪的丢失。

图8 睑缘下切口

3.耳屏前切口(pretragus incision)

主要用于颧弓根和髁突上部骨折的显露。可取弧形或拐杖形切口,垂直切口向下不要超过耳垂,沿颞筋膜表面向前翻起皮瓣,沿外耳道前壁软骨表面向前分离,在颧弓根表面紧贴骨膜和关节囊向前分离,此区域内血管很少,视野清晰,不打开腮腺筋膜,保护好面神经颧颞支。将组织瓣向前、向下牵拉并钝性分离,即可显露颧弓根部、关节囊和骨折断端,如向下沿腮腺筋膜与外耳道间隙向前分离可显露髁突颈部和下颌切迹,可直视下做骨折复位固定。

4.下颌下切口(submandibular incision)

主要用于下颌角、髁突基部和下颌支骨折的显露,也是颌面部常用切口。切口从下颌支后向前约7cm,呈弧形位于下颌体下缘1.5~2cm,切开皮肤、皮下后即可切开颈阔肌层,在下颌骨角前切迹或咬肌附着前缘处钝性分离,即可寻找到面神经下颌缘支,将其分离出来并牵开保护,同时结扎面动脉和面前静脉,此时下颌体下缘已无重要结构,然后切开骨膜,分离下颌骨颊侧,自骨面将咬肌附着抬起,确认并找到骨折线。如欲显露髁颈骨折,可将切口向下颌支后延伸,将腮腺下极游离并向上推,可显露髁颈下部及下颌支骨折。

5.局部小切口(local incision)

有些部位如颧额缝、眶下缘和颧弓骨折可采用局部小切口显露骨折线。

6.口内前庭沟切口(intraoral vestibule incision)

目前,口内切口的使用越来越广泛,配合其他切口可以达到很好效果。如冠状切口加前庭沟切口,可完全显露上颌骨、颧骨、颧弓、鼻骨和眶区的骨折线,在直视下对骨折复位与固定。下颌骨颏部、体部和下颌角骨折多主张作前庭沟切口及外斜线黏膜切口进行复位与固定,如采用坚固内固定方法时,既方便,又可减少面部瘢痕。

(四)颌骨骨折的固定方法

为保证骨折块复位后在正常位置上愈合,防止发生再移位,必须采用稳定可靠的固定方法。

1.单颌固定(monomaxillary fixation)

单颌固定是指在发生骨折的颌骨上进行固定,而不将上、下颌骨同时固定在一起的方法。可以非手术固定,也可以手术固定。主要用于线形并且移位不大的骨折。但单纯使用时固定力不足 ,目前多作为内固定的辅助方法。

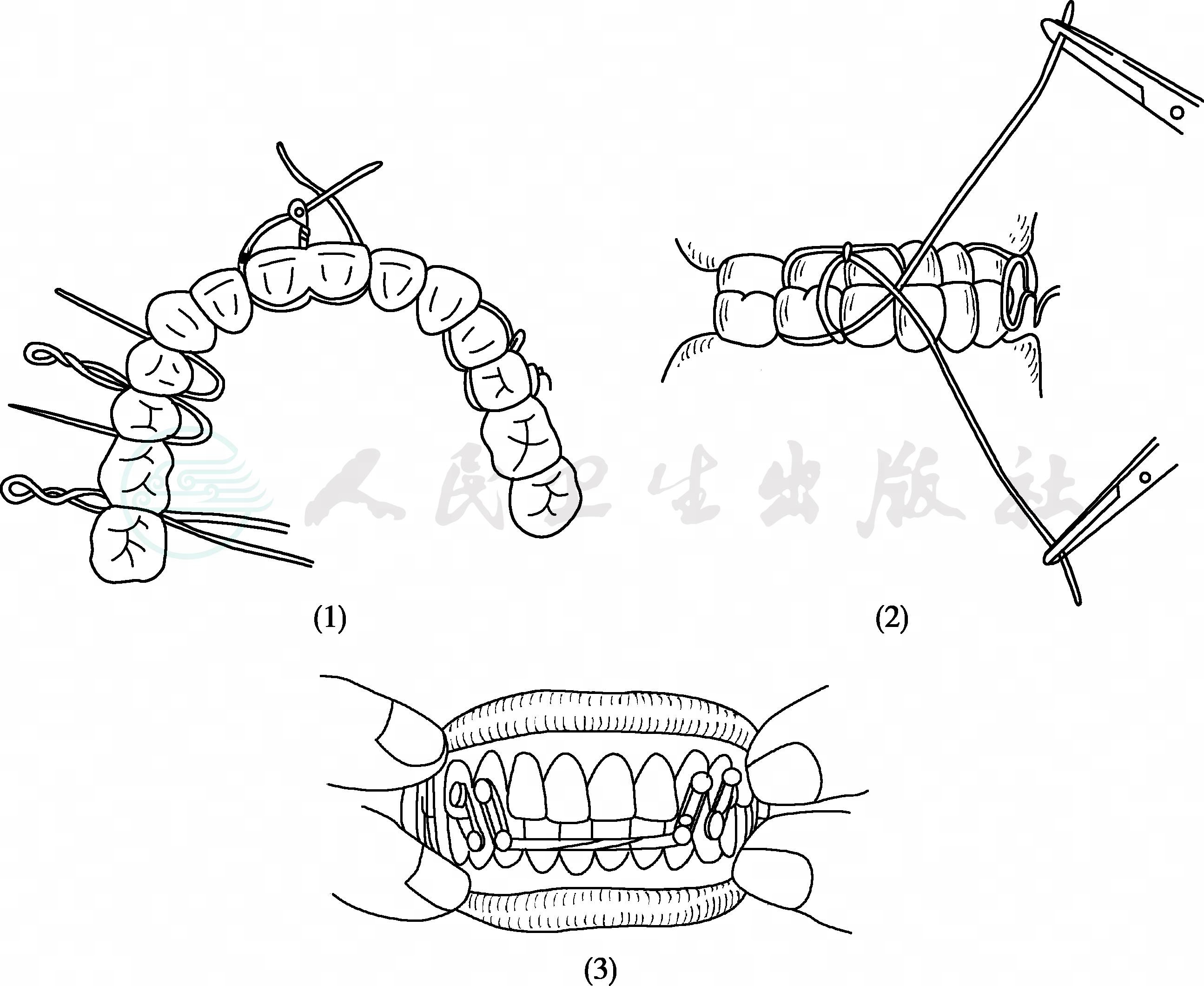

(1)单颌牙弓夹板固定(arch bar splint fixation)

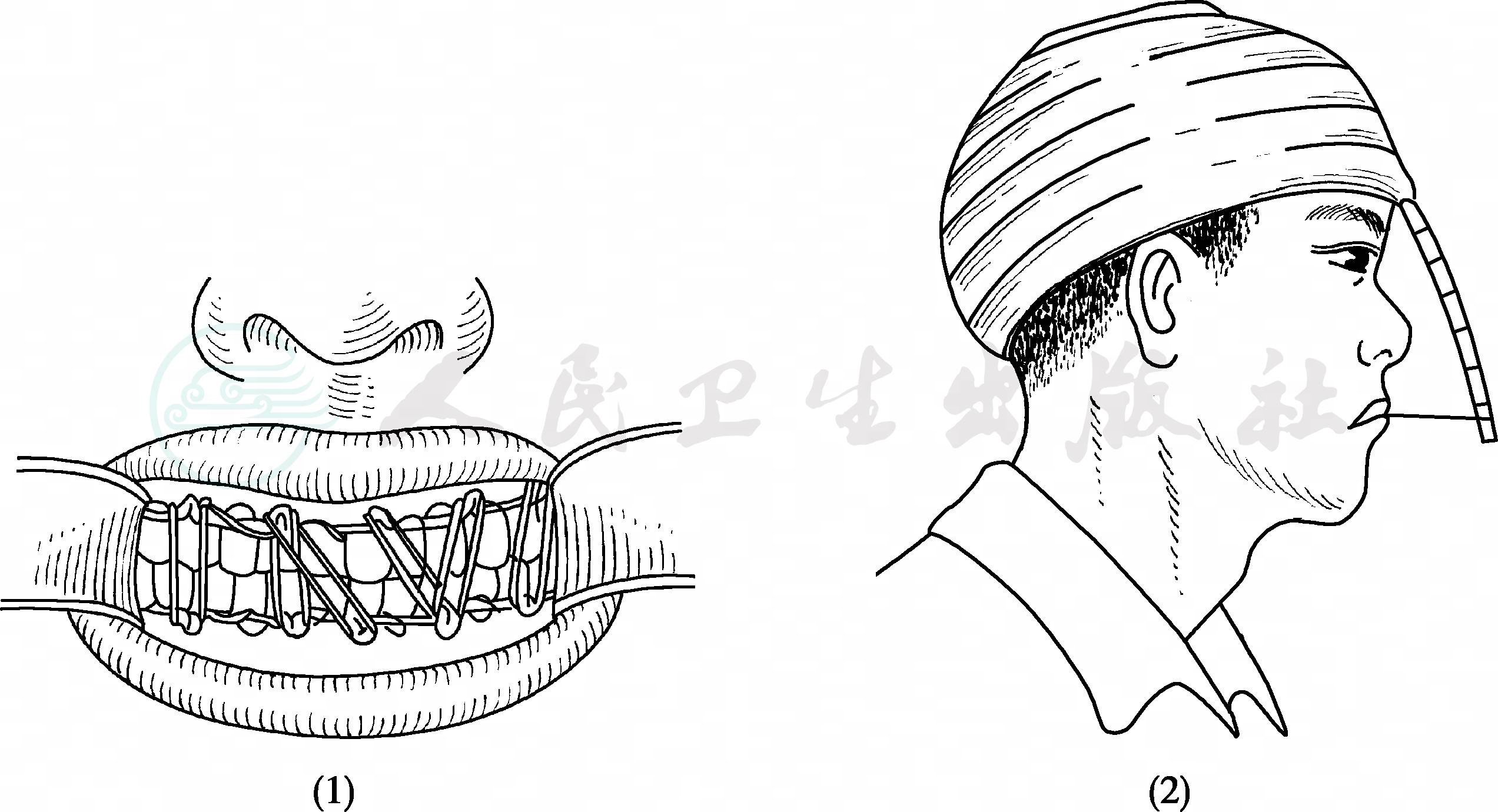

即将成品或弯制的牙弓夹板横跨骨折线安置到两侧健康牙,用金属丝将夹板与牙齿逐个结扎起来,利用健康牙固定骨折的方法(图9)。临床上常用于牙槽突骨折和移位不大的颏部线形骨折,也可以作为坚固内固定的张力带(tension band)使用,以对抗牙槽突的不良张力。

图9 单颌牙弓夹板固定

(2)金属丝骨间内固定(steel wire fixation)

是以往骨折固定的主要方法,由于固定力不足,常需要单颌牙弓夹板或小环结扎及颌间固定等形式作为补充,使用中也不如坚固内固定技术方便(图10),目前仅用于粉碎骨折的小碎骨片的连接。

图10 骨间金属丝结扎固定法

2.颌间固定(intermaxillary fixation)

指利用牙弓夹板将上、下颌单颌固定在一起的方法。是颌面外科最常使用的固定方法。它的优点是能使移位的骨折段保持在正常咬合关系上愈合。单纯采用该方法治疗骨折,下颌骨一般固定4~6周,上颌骨3~4周。目前,它的作用只是在术前牵引和手术中维持咬合关系。

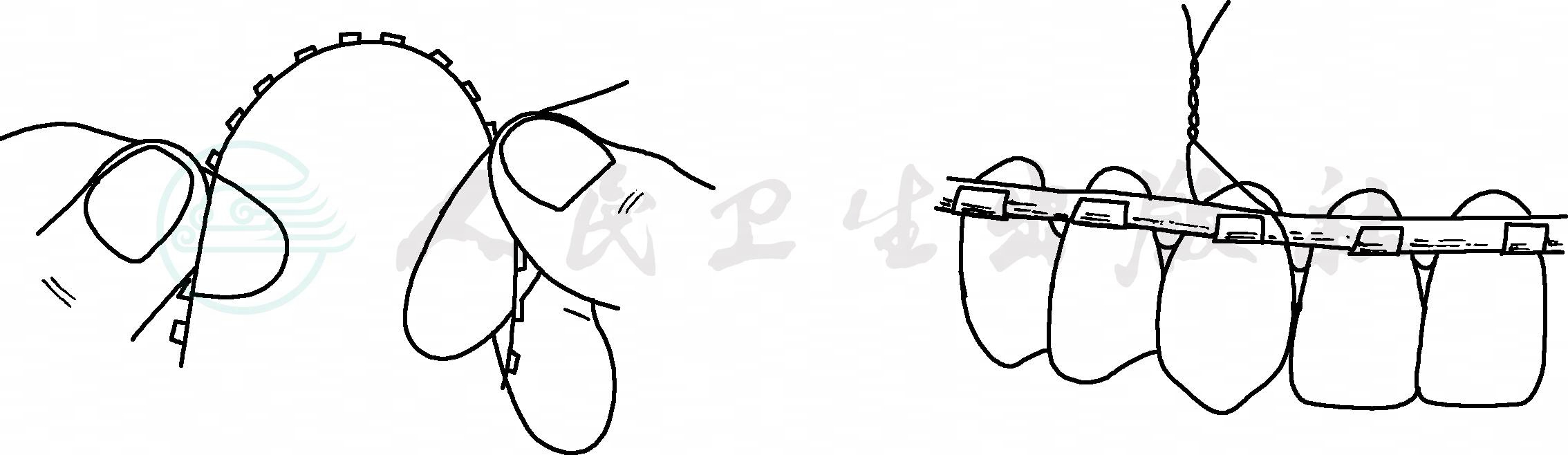

(1)带钩牙弓夹板颌间固定

是颌间固定最常用使用的方法。它使用成品牙弓夹板,安置于上、下牙列颊侧,用金属丝分别将其固定在牙体上,然后将输液用乳胶管剪成1~1.5mm小圈,套在上、下颌牙弓夹板的挂钩上,行颌间固定(图11)。也可用铝丝自制:取直径2mm、长20cm铝丝一根,以技工钳或针持弯制挂钩,钩长4~5mm,钩间距为1.2~1.5cm,结扎固定时应注意上颌的挂钩朝上,下颌朝下,钩端向唇侧倾斜,有利于套橡皮圈,又不至于压伤牙龈。本法在颌间固定之前兼有牵引作用,根据骨折移位的方向可调整橡皮圈的牵引方向。

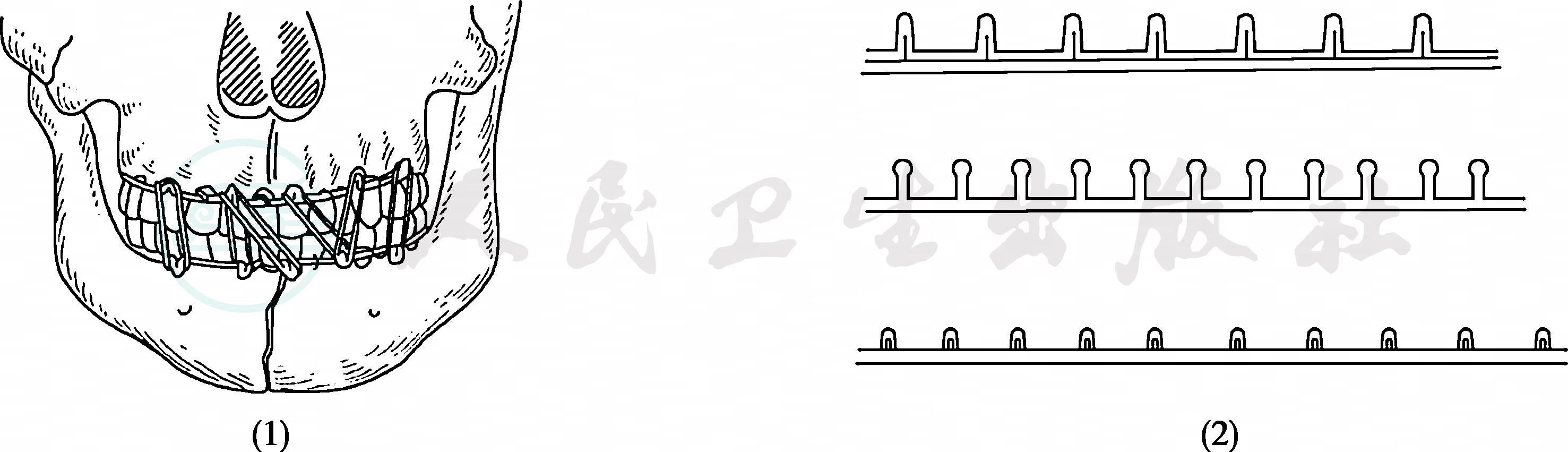

图11 带钩牙弓夹板颌间固定法

(1)颌间固定 (2)各种成品带钩夹板

(2)小环颌间结扎颌间固定

选用直径0.3~0.5mm、长约12cm的金属丝,对折后扭成一小环,将钢丝两端自颊侧牙间隙穿至舌侧,然后将两根金属丝分开,分别绕经相邻两牙的牙颈部,从舌侧穿出颊侧,将远中一端金属丝穿过小环,与近中端金属丝结扎扭紧。最后用一短金属丝穿过上下相对的小环,逐个结扎扭紧,使上、下颌固定在一起(图12)。根据骨折的情况决定应结扎的对数 ,一般每侧应安置两对以上。此种固定方法没有牵引作用,伤员不能自己拆卸。

图12 小环颌间结扎法

(1)形成小环的操作方法;(2)将上、下颌的小环结扎在一起;(3)正畸托槽颌间固定法

(3)正畸托槽颌间固定

取固定矫治器之带钩托槽,分别用釉质黏结剂将其黏结在每个牙面上,然后在钩上套上橡皮圈,行颌间固定。此种方法比较舒适,口腔卫生较易保持。

(4)颌间牵引钉固定

是近年来出现的新方法,使用简单方便。

(5)其他固定方法

临床上还有金属丝单牙结扎固定法、牙弓夹板石膏帽悬吊法、口外须牙弓夹板或金属托盘固定法、头颏石膏绷带固定法、金属丝颅骨悬吊法等。目前,它们在临床上已被坚固内固定技术所替代。然而,这些技术在战时或不具备坚固内固定条件时仍有其使用价值。

3.坚固内固定

坚固内固定(rigid internal fixation,RIF)是近20年来发展起来的颌骨骨折内固定新技术。除了因钛生物材料的应用外,更重要的是它具有理论基础。因为骨折在愈合中需要稳定的环境;固定物要能抵消影响愈合的各种不良应力,并能维持骨折在正确的位置上直到愈合。因而被称为“坚固”或“坚强”内固定,坚固内固定没有单纯颌间固定带来的诸多弊病,如口腔卫生不良,继发龋齿、进食及语言障碍、影响社交活动等。实践证明,坚固内固定技术比以往许多固定方法效果好,使用方便,术后大大减少了颌间固定的时间,甚至可不用颌间固定。因而,目前在多数情况下已成为颌骨骨折治疗的首选方法。

(1)开放复位坚固内固定的适应证

采用何种手段治疗颌骨骨折取决于骨折的类型、移位的程度以及伤员的全身状况,闭合性、简单的线形骨折应首先考虑保守治疗,颌间牵引固定也可获得良好效果。颌骨骨折开放复位坚固内固定的适应证为:

1)多发性或粉碎性上、下颌骨骨折;

2)全面部骨折;

3)有骨缺损的骨折;

4)大的开放性骨折;

5)明显移位的上、下颌骨骨折;

6)无牙颌及萎缩的下颌骨骨折;

7)感染的下颌骨骨折。

应当指出,目前,许多学者认为感染和肿胀不应当成为拒绝或推迟采用坚固内固定的原因,相反,认为固定的稳定性是对抗感染的有效因素。

(2)颌骨骨折的力学特点与内固定的位置

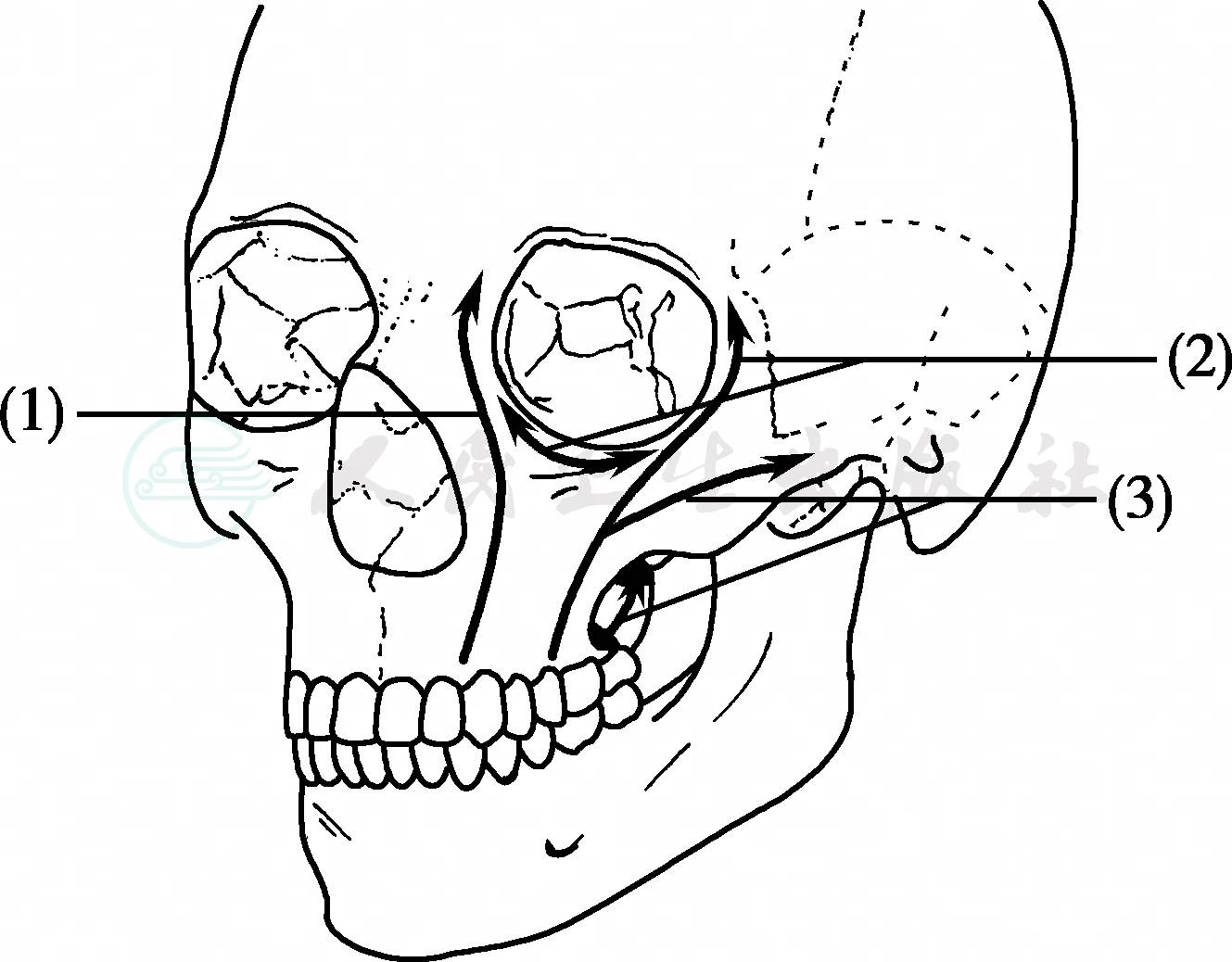

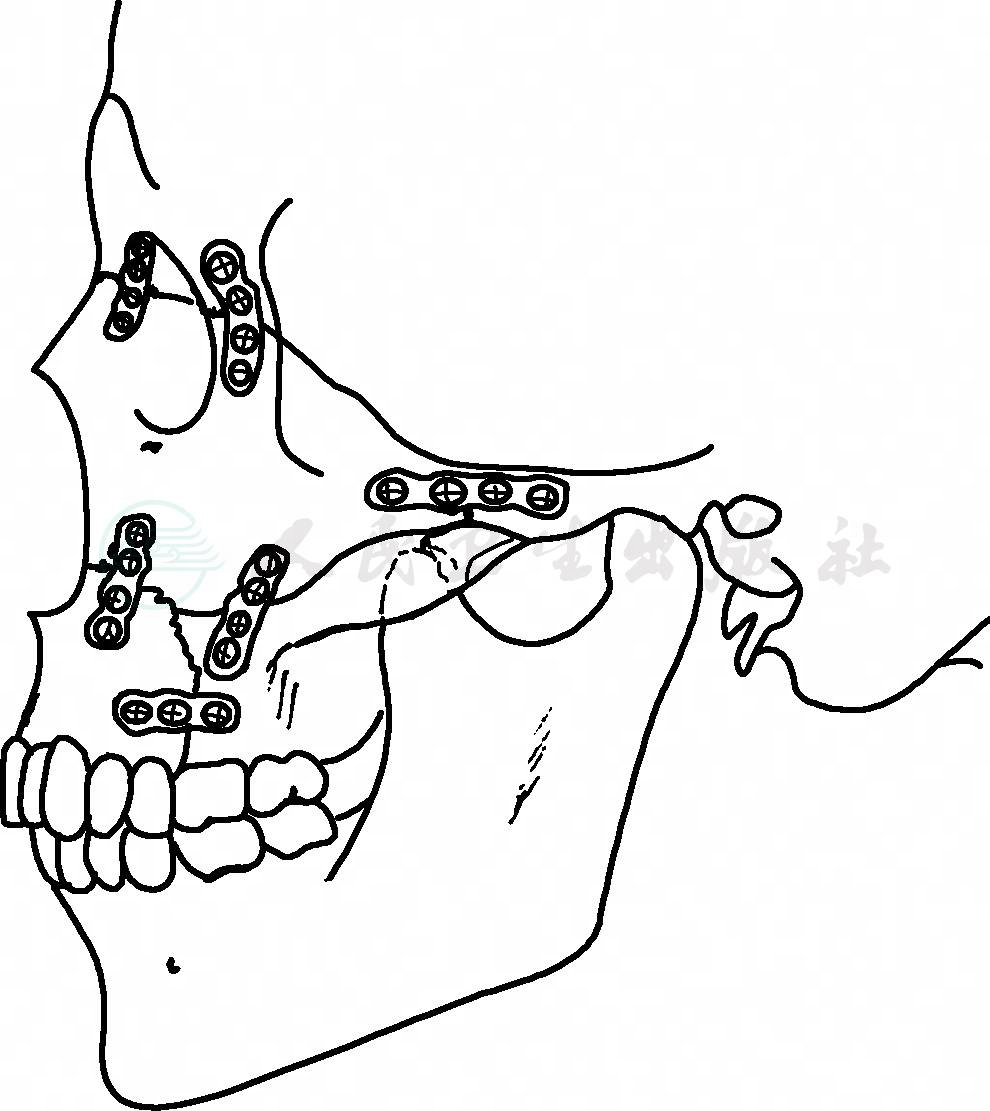

颌骨在解剖上和力学上有其特点,上颌骨在垂直空间上存在三个支柱,即鼻上颌支柱(nasomaxillary buttress)、颧上颌支柱(zygomaticomaxillary buttress)和翼上颌支柱(pterygomaxillary buttress),这些部位结构上骨质增厚,维持着面中部的高度、宽度、突度和弧度,能承担来自颌骨前、侧及后面的垂直咬合力,并将其分散至颅底,翼上颌支柱则更与颧骨颧弓发生关系,将力分散到颅后部(图13)。然而,由于上颌骨骨缝连接多,如果遭受来自前方、侧方的水平打击,却很容易发生水平骨折,将使面形和功能遭到破坏。对于上颌骨的复位,首先应恢复三对支柱和颧骨的解剖位置,才能恢复面中部的高度、宽度、突度和弧度,又因为它们是功能区,这些部位骨质往往增厚,因此也是接骨板放置的主要位置,如梨状孔边缘、颧上颌缝、眶下缘、颧额缝和颧弓等部位(图14)。此外,面中部骨折固定应力争多点固定,最少应达到三点固定。

图13 上颌骨的三个支柱

(1)鼻上颌支柱;(2)颧上颌支柱;(3)翼上颌支柱

图14 上颌骨骨折的固定部位

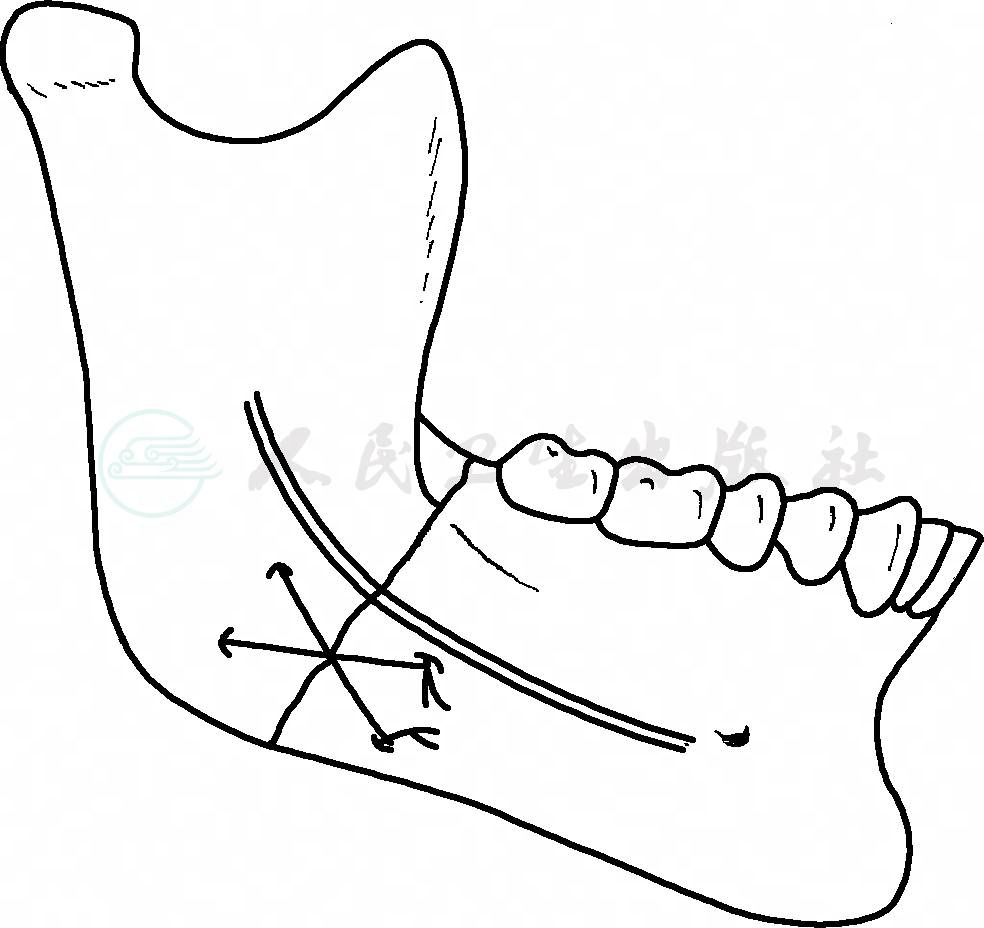

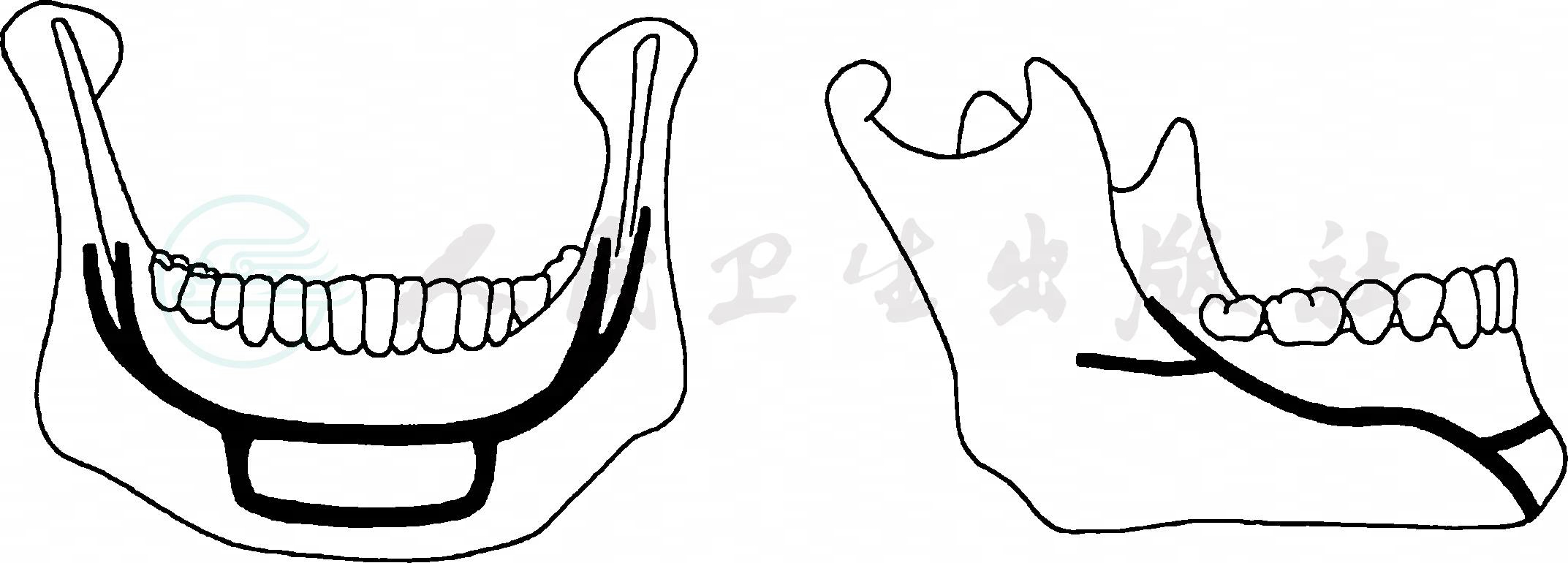

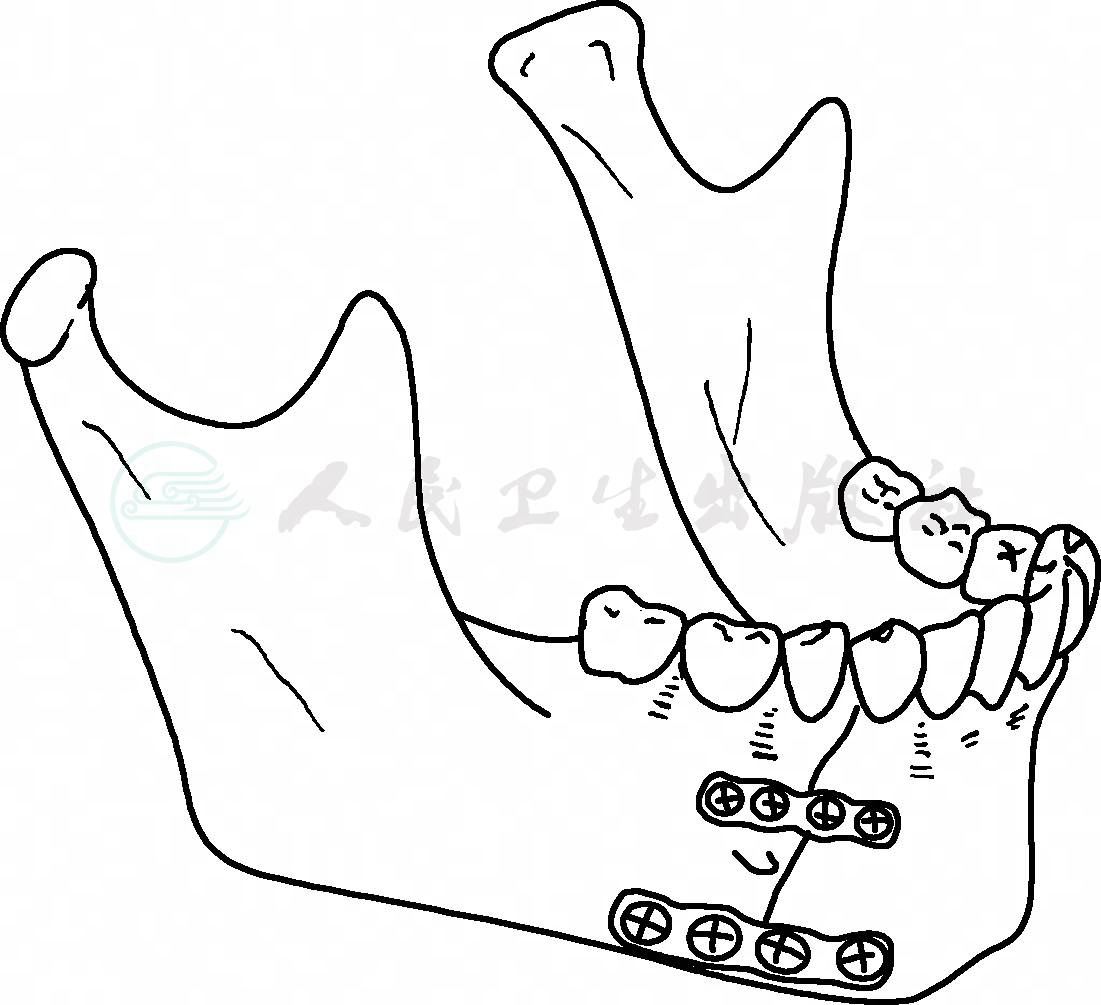

图15 下颌骨骨折固定理想线

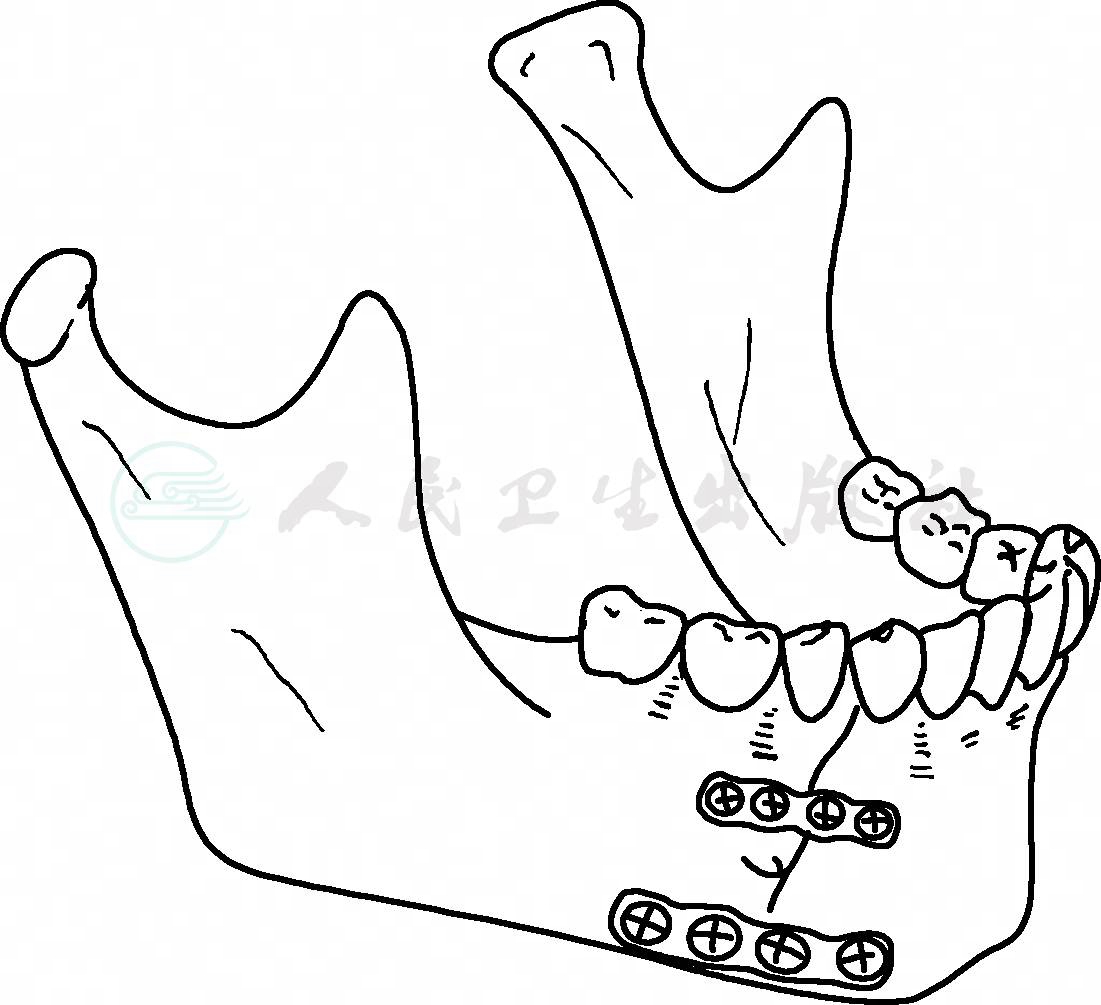

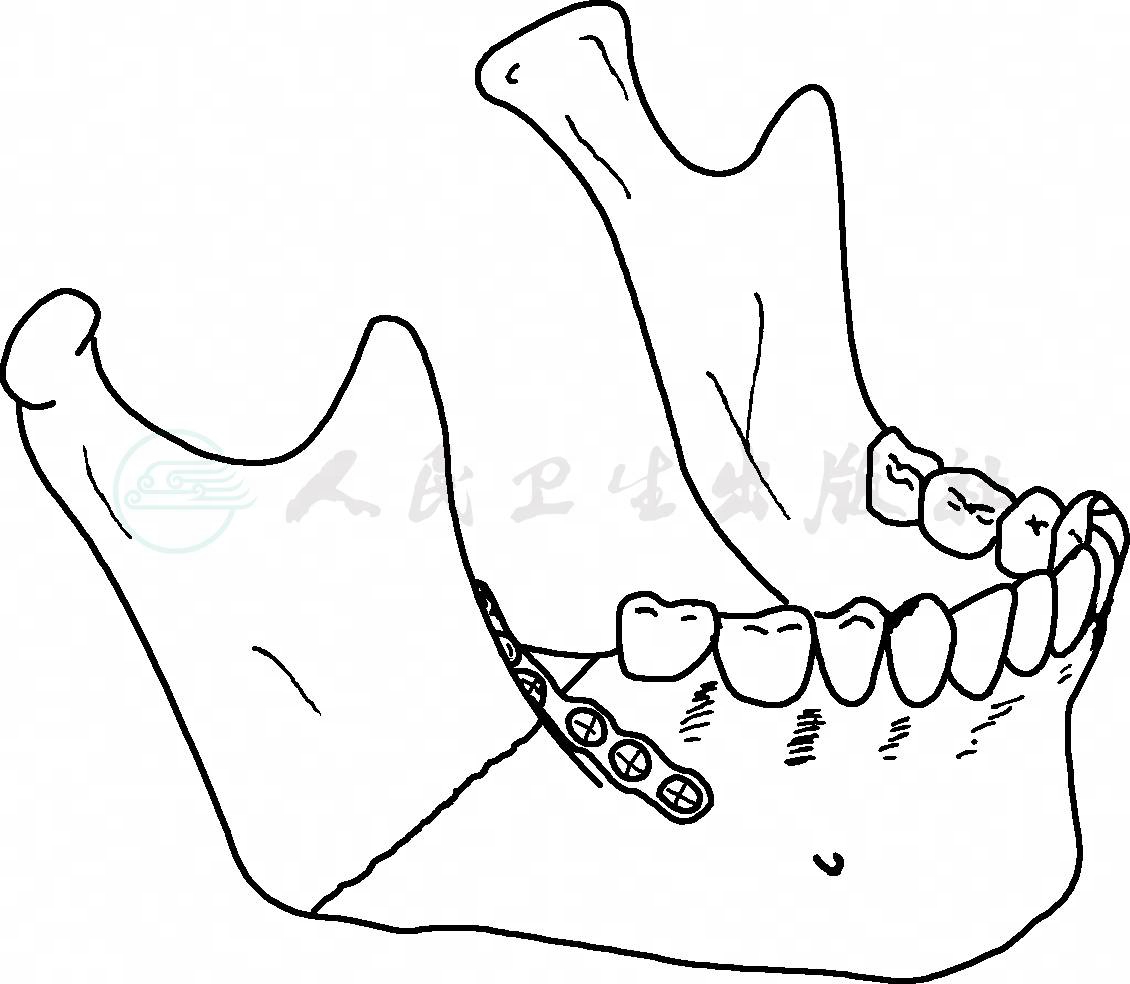

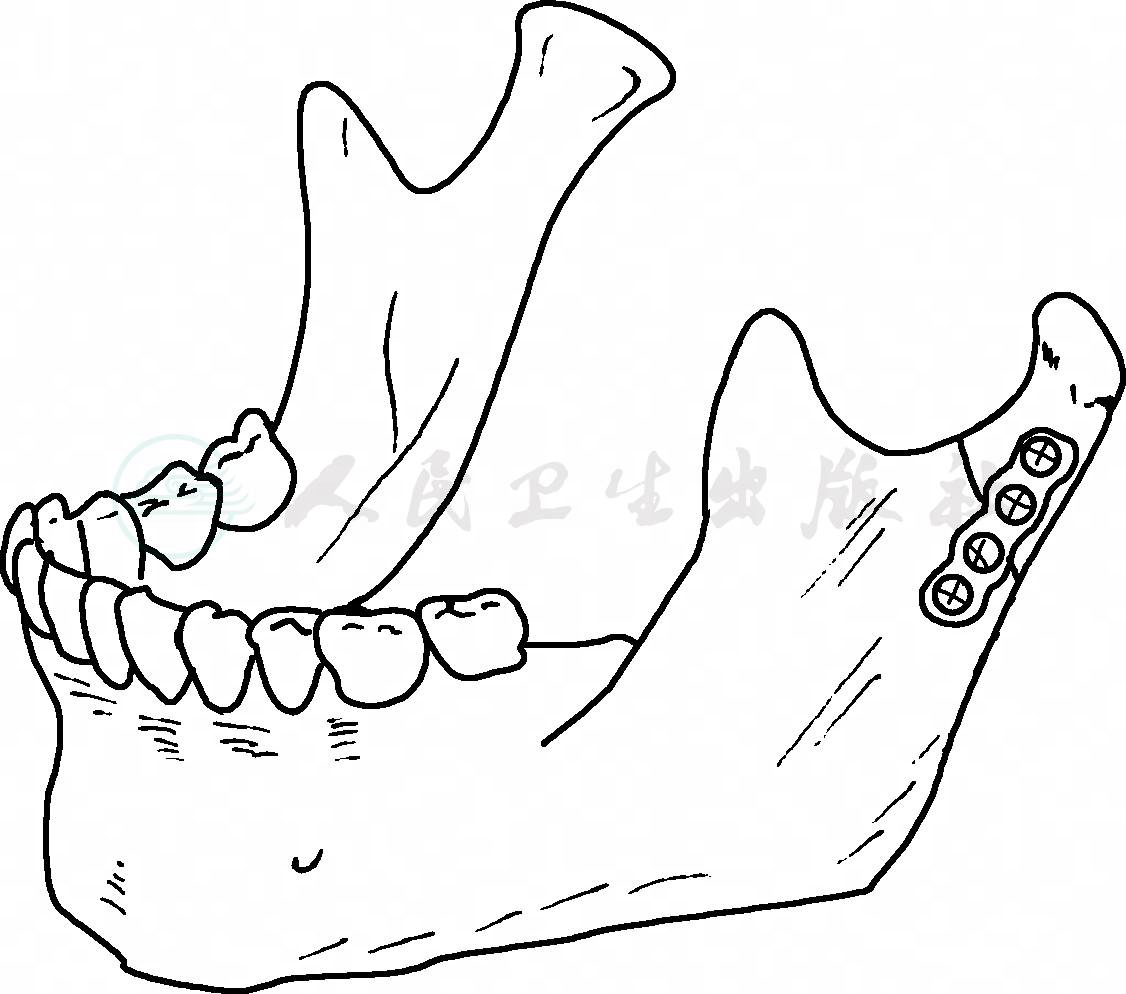

下颌骨受解剖形态和位置的影响,不同方向的打击力可发生不同的骨折类型,但主要发生解剖薄弱区和应力集中区的骨折。下颌骨骨折固定时,要充分考虑到作用于下颌骨上的肌力和功能力,Champy研究了下颌骨数学模型的力矩,表明:行使颌功能产生沿牙槽突的张力和沿下颌骨下缘的压力 ,这些力在下颌骨体内产生屈曲力矩,在下颌磨牙后区的外斜嵴最强而在前磨牙区最弱。此外,在下颌颏联合内产生向中线增加强度的扭转力矩。以此确定了下颌骨骨折固定的理想线(图15),建议固定时沿此线放置接骨板,可以最大限度克服不良应力,中和牙槽突的张力,同时减小接骨板和螺钉的厚度与长度。理想线在下颌骨体部正好与下牙槽神经管重叠,为防止损伤下牙槽神经,接骨板可在此线的上下方放置,或采用单皮质螺钉固定(图16)。下颌角骨折接骨板应放置在外斜线处,因此处是张应力区,一般需要放置6孔小接骨板(图17)。下颌骨正中联合部骨折应放置两块接骨板,至少间隔5mm,下缘接骨板用双皮质螺钉固定,上方用单皮质螺钉(图18)。

图16 下颌骨体部骨折的固定

图17 下颌角骨折的固定

图18 下颌骨正中联合部骨折的固定

(3)接骨材料的种类

目前,用于颌骨骨折坚固内固定的材料主要有纯钛、钛合金和高分子材料,纯钛材料由于具有优良的生物相容性和耐腐蚀性,目前在临床上被广泛采用,绝大多数接骨材料为纯钛制品,尤其适宜于在复杂骨折中大量使用,术后可长期留在体内,但价格昂贵。近几年出现的钛铌合金材料价格便宜,其力学性能优于纯钛制品。可吸收高分子材料具有接近微型钛接骨板的强度,期望在骨折愈合后固定物吸收而没有异物存留,特别适用于儿童骨折,不影响骨折愈合后颌骨的发育,它最大的缺点是强度略差,在强应力区固定尚需辅助颌间固定,适用于颧骨、颧弓、上颌骨简单骨折及下颌骨正中联合部骨折的固定。

(4)坚固内固定的形式

1)加压板固定(compression plate fixation):指在骨折间施加适当压力,使骨折线达到紧密接触,缩短愈合距离,加快骨折愈合的固定方式。主要用于下颌骨骨折,分为两种,一种称为动力加压板(dynamic compression plate DCP)接骨板的钉洞特征为直椭圆形,螺钉钉头为半球形,螺钉直径为2.4mm。使用时先将骨折复位,以复位钳或颌间固定维持好咬合关系,将接骨板塑形使之与骨面贴合。接骨板的位置放在下颌骨下缘。钻孔时先打内侧两钉道,并应靠钉孔外侧,然后拧入螺钉,螺钉头沿钉孔斜面滑动同时使骨折线向中线移动,产生轴向压力使骨折线闭合紧密,然后在中立位拧入外侧两螺钉。DCP一般需要在其上方再放置一块微型接骨板或牙弓夹板,以对抗作为张力带的牙槽突的分离张力(图19)。另一种称为偏心动力加压板(eccentric dynamic compression plate EDCP),特点是中间两钉孔与外侧两钉孔呈45°,故当外侧两螺钉就位后,产生对牙槽突骨折线的偏心压力,从而使骨折线处于均匀受力状态,可抵消牙槽突区的张力。因此,它不需要用张力带辅助固定。

加压内固定的稳定性好,强度高,不需辅助颌间固定。但它对操作技术要求较高,容易发生𬌗干扰,因而临床使用并不广泛。

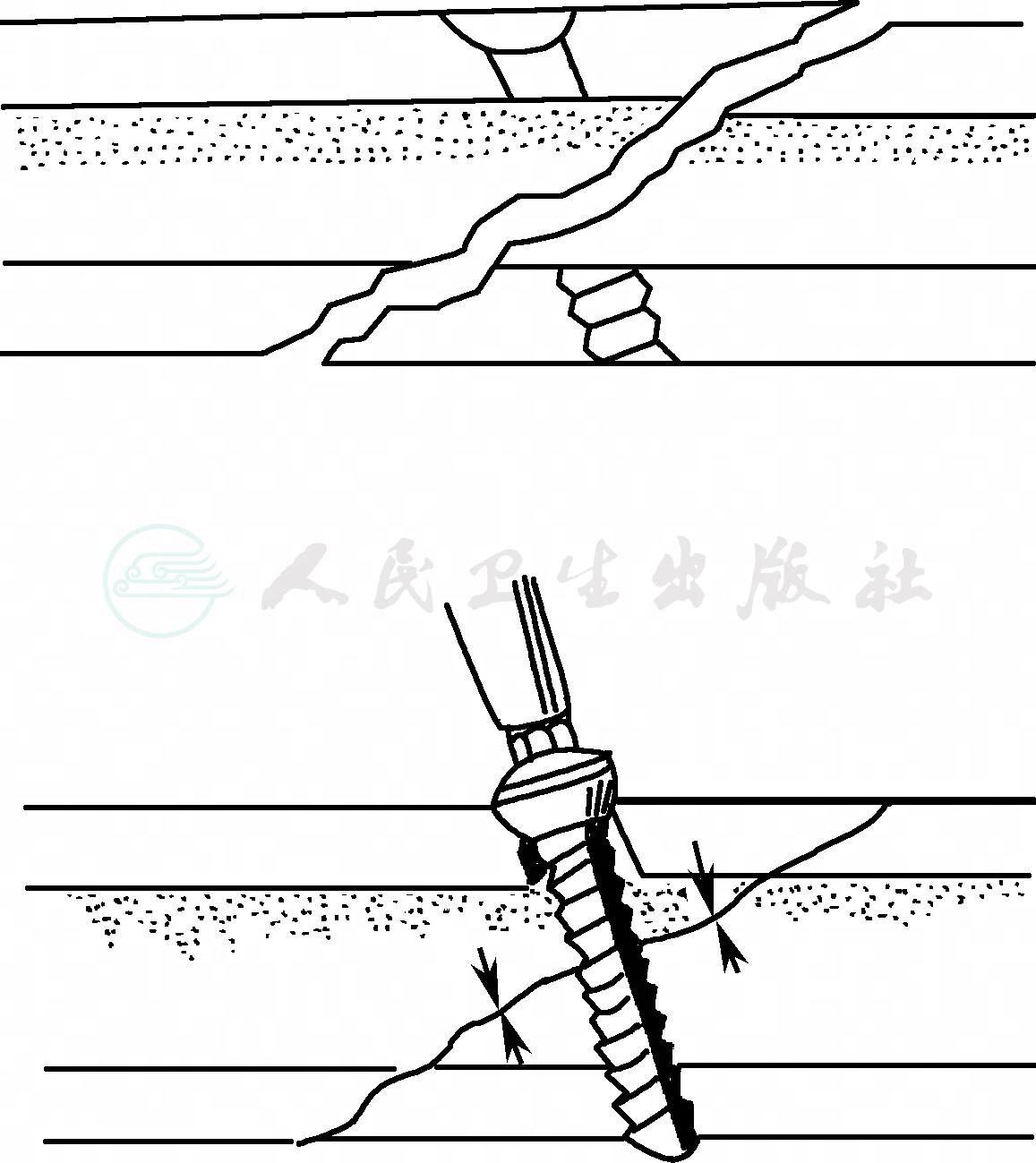

图19 动力加压板的固定示意

2)皮质骨螺钉(lag screw):也称加压螺钉或拉力螺钉。常用于下颌骨的斜劈形骨折,如颏正中联合部骨折、下颌角骨折,也常用于下颌骨矢状劈开术后的固定,也有学者用于固定髁突骨折。钉长有各种长度,直径为2.4mm。使用时先将骨折解剖复位,咬合关系固定。进钉的方向很重要,应尽量与骨折线垂直,或与骨折面垂线和骨表面垂线的角平分线一致。制备钉道时注意近中骨段直径要大于螺钉的直径,远中侧要小于螺钉直径,这样,当螺钉攻入时,靠螺纹对远中骨片的拉力与钉头对近中骨片的压力将骨折紧密地固定在一起(图20)。皮质钉可以单独使用,也可以与接骨板联合使用。

图20 皮质骨螺钉固定法

3)小钛板和微型钛板(miniplate and microplate):是目前颌骨骨折坚固内固定中最常使用的接骨材料。具有延展性,易塑形,有各种形态、厚度的接骨板和螺钉,使用方便。一般小钛板厚度为1.0~1.5mm,微型钛板厚度为0.6~0.8mm。小钛板一般用于下颌骨骨折固定,微型钛板多用于面中部骨折固定。

使用中两种接骨板可以有多种组合,也可以搭配使用。重要的是注意咬合关系的恢复与维持。固定的程序是术前先使用颌间牵引将移位的骨折牵至接近复位,手术中通过器械将咬合关系恢复到正常,然后用橡皮圈作颌间牵引固定以确保咬合关系正确,或在术中使用骨折复位钳使咬合关系恢复并维持正常 ,再进行骨折的内固定,固定时应使接骨板与骨面贴附,防止翘动、下颌骨骨折舌侧出现间隙等,以免固定后产生不良应力,发生𬌗干扰。固定后根据稳定程度决定是否拆除颌间牵引,或留置1~3d。

螺钉的作用是提供把持力,因此制备钉洞时应注意与骨面垂直,尤其在下颌角、体部骨折做口内切口,髁突颈部骨折作颌下切口固定时,不容易做到与骨面垂直,可使用侧壁螺丝刀或穿皮隧道镜制备钉道,垂直固定螺钉(图21),以免术后螺钉松动而导致失败。接骨板塑形时不要在同一位置反复弯折,以免造成接骨板疲劳,术后发生折断。

图21 穿皮隧道镜的使用

接骨板的固定螺钉有单皮质钉和双皮质钉两种,一般下颌骨单层皮质为3mm,单皮质钉是为防止损伤牙根和下牙槽神经而制作的,仅3~5mm长,主要用在接近牙槽区的固定,后者较长,约9~11mm,主要用于下颌骨下缘的固定,

4)重建接骨板(reconstructive plate):主要用于粉碎性不稳定的下颌骨骨折、大跨度下颌骨不规则骨折、下颌骨缺损以及感染的骨折,也可用于无牙颌骨折的固定。特点是固定强度高,可承载功能力,有骨缺损时,重建板的舌侧可贴附植骨。接骨板厚度为2.4mm,长度可选。有直形、弯形和带髁突形之分,螺钉直径为2.4~2.7mm。作大跨度不稳定骨折的固定时,要求重建板每端至少要3颗双皮质螺钉固定。

5)高分子可吸收接骨板(biodegradable polymetric plate):严格地讲,此类接骨板不属于坚强内固定范畴。它采用聚乳酸和聚乙醇酸(polylactid-polyglycolic)为原料,在适当的合成条件和适当的比例下,可合成分子量高达100万以上的可吸收聚合物;经碳纤维增强还可制成接近微型钛板强度的接骨板。在体内伴随骨折的愈合,经2年左右可完全被机体吸收,代谢产物为二氧化碳和水,无毒性。它的主要目的是减少金属接骨板留置体内有时需要取出的缺点,也有学者认为可避免儿童骨折伤员使用金属接骨板导致的颌骨发育受限,使用方便,更容易塑形,螺钉为预攻。

可吸收接骨板其受强度的影响,主要用于受力较小的区域如上颌骨骨折、颧骨颧弓骨折,下颌骨正中联合部的线形骨折,儿童下颌骨骨折等。缺点是价格昂贵,降解时局部环境为酸性,有时会引起无菌性炎症,固定后尚需要辅助颌间固定。

(五)髁突骨折的治疗

髁突骨折(condylar fracture)约占下颌骨骨折的20%~30%,构成比为第二位。迄今为止,对于髁突骨折治疗的方式尚存在一定争议,有人主张保守治疗,有人主张手术治疗。正确的选择应视损伤的具体情况及患者的年龄因素综合决定。

大多数髁突骨折可采用保守治疗,即在手法复位并恢复咬合关系后行颌间固定。对于翼外肌附着上方的高位骨折而无移位者,可不作颌间固定,采用弹性吊颌帽限制下颌运动,保持正常咬合关系即可。有轻度开颌者,可在患侧磨牙区垫上2~3mm厚的橡皮垫,用颌间弹性牵引复位固定,使下颌支下降,髁突复位,恢复咬合关系;然后撤除橡皮垫,继续颌间固定3周。这样即使移位的髁突未能完全复位,在愈合过程中可发生吸收与改建,随着功能的需要,髁突出现适应性变化而不影响功能。儿童髁突骨折、关节囊内骨折及移位不大的髁突骨折常使用此法。

保守治疗应重视早期开口训练,以防止关节内、外纤维增生,导致关节强直。

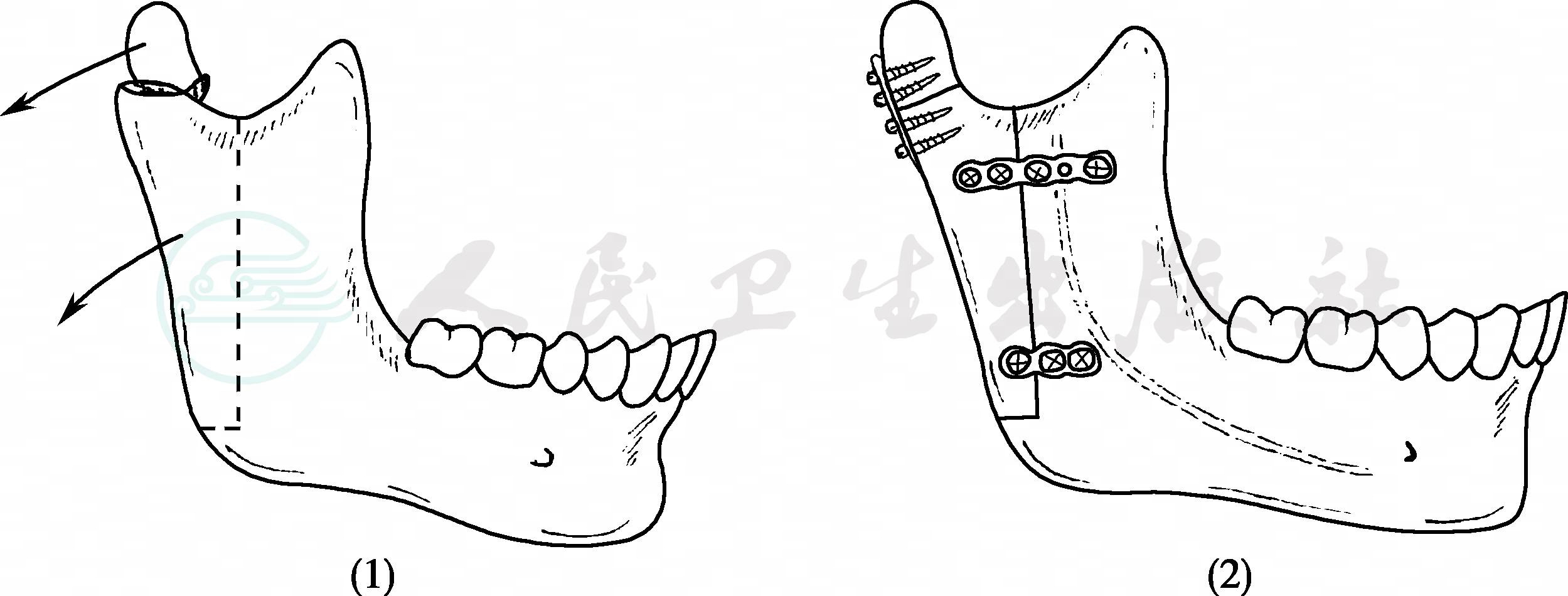

对髁突明显向内下移位,成角畸形大于45°、下颌支高度明显变短5mm,闭合复位不能获得良好咬合关系、髁突骨折片向颅中窝移位、髁突向外移位并突破关节囊者应视为手术适应证。同时伴有面中部骨折时,可在作冠状切口时一并处理。高位髁突或囊内骨折可采用耳屏前切口入路,而低位髁突骨折可选用颌后切口及下颌下切口入路,显露骨折断端,复位并确保咬合关系正常后作小钛板固定,髁突颈部骨折的张应力区在髁颈部后缘,所以接骨板应尽量接近后外缘放置(图22)。

图22 髁突颈部骨折的固定

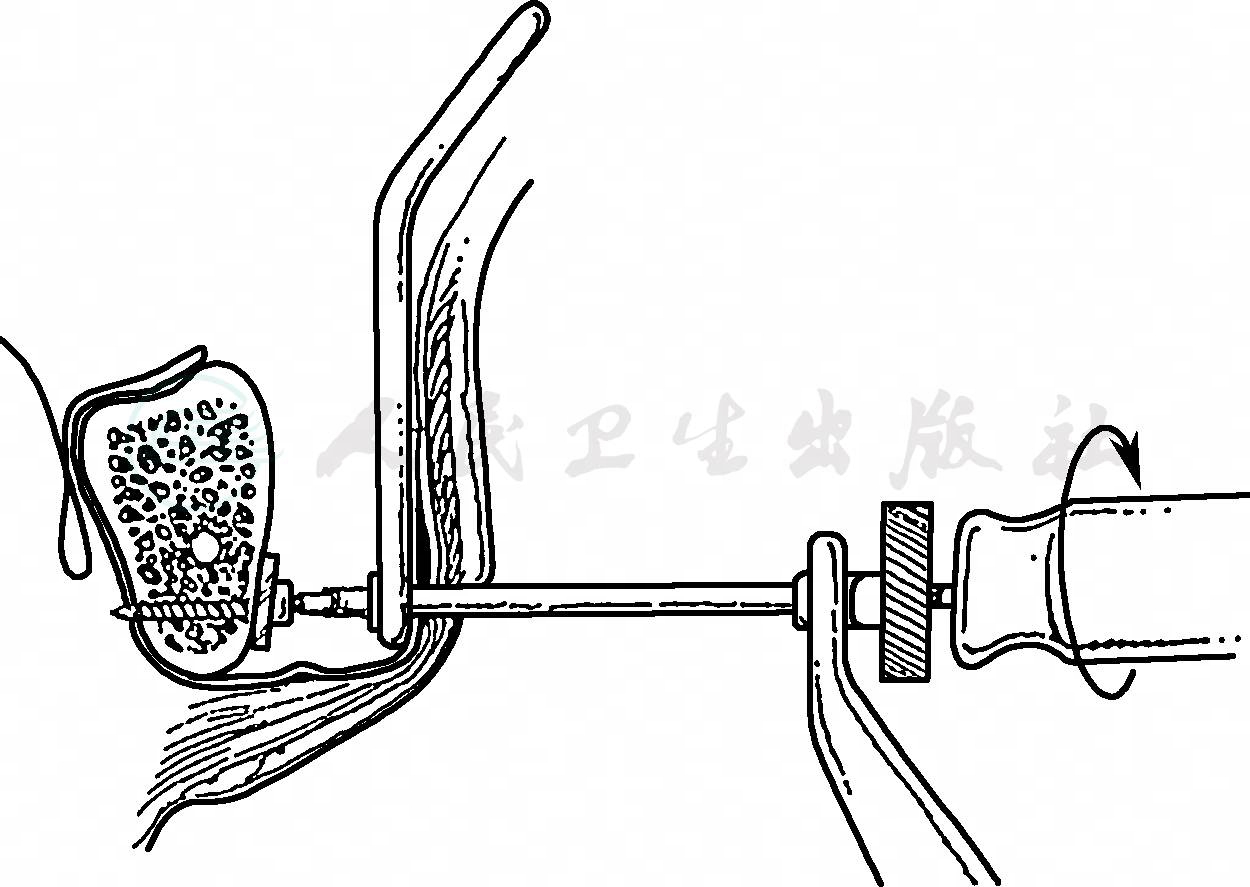

如髁突被翼外肌拉向前内侧,下颌支向上移位,妨碍寻找向前内移位的髁突,可使用关节间隙撑开器或用巾钳将下颌角向下拉,增大间隙以辅助髁突复位。如采用下颌下切口遇到此情况,可作下颌支的斜形垂直截骨,将截下的下颌支部分和取出的髁突在体外进行坚固内固定,然后将其送回原位,下颌支截骨间再作坚固内固定(图23)。本法由于损伤较大,适应证应严格掌握。髁突骨折应尽量在直视下固定,下颌下入路固定时,可采用穿皮隧道镜协助垂直制备钉洞和拧入螺钉,防止螺钉松脱。许多治疗失败的病例就缘于此因。髁突骨折复位坚固内固定后,一般不需辅助颌间牵引固定或仅固定10d即可。

图23 下颌支截骨的髁突骨折固定

(1)下颌支截断取出髁突;(2)髁突固定及下颌支截骨复位固定

髁突骨折还可以采用拉力螺钉固定。

对于高位髁突粉碎性骨折而不能固定者,可手术摘除碎骨,但至少应保持一侧下颌支的高度正常,以防止形成开颌。开放性损伤者应彻底清创,促进创口愈合,防止关节区瘢痕挛缩,发生纤维性或骨性关节强直。

(六)无牙颌及儿童颌骨骨折的治疗

无牙颌骨折多见于老年人,经常见于下颌骨,因牙齿缺失以及牙槽突的吸收,下颌骨往往变得纤细,加之老年骨质硬化且经常伴有骨质疏松,更易发生骨折,也不容易愈合。因此,对于闭合性及移位不大的骨折,可采取保守治疗,利用原有镶复的义齿,恢复咬合关系,外加颅颌绷带固定,也可以采用颌周金属丝结扎将义齿固定在下颌骨并恢复与上颌骨的咬合关系。

对于移位较大或不稳定的骨折,也可以考虑切开复位坚强内固定。因无法作颌间固定,故接骨板的强度应更大,跨度应更长,最好使用重建板以便承载不良应力。无牙颌骨折要求恢复颌位即可,骨折愈合后镶复义齿。

儿童颌骨骨折较少见。儿童处于生长发育期,骨质柔而富于弹性,即使骨折,移位一般也不大。由于儿童期正值乳恒牙交替期,恒牙萌出后,其咬合关系还可以自行调整,因此,对复位和咬合关系恢复的要求不如成人高。但儿童颌骨骨折的治疗也有难度,表现在乳牙列的牙冠较短,牙根吸收而致乳牙不稳固,难于做牙间或颌间结扎固定;颌骨内有众多恒牙胚,而且骨皮质较薄,采用内固定时容易损伤牙胚,也不易固定牢靠,因此,儿童期颌骨骨折多采用保守治疗,如颅颌绷带、自凝塑胶夹板及牙面正畸带钩托槽黏结弹性牵引固定等。对于严重开放性创伤,骨折移位大或不合作的患儿,也可选择手术复位固定,固定可采用医用不锈钢丝,考虑到影响颌骨发育问题,也可以选用可吸收接骨板固定。钛接骨板固定时要远离牙胚,螺钉最好选用单皮质钉。防止损伤牙胚和下牙槽神经。