英文名称 :pyogenic osteomyelitis of jaws

化脓性颌骨骨髓炎(pyogenic osteomyelitis of jaws)多发生于青壮年,一般以16~30岁发生率最高。男性多于女性,约为2∶1。化脓性颌骨骨髓炎约占各类型颌骨骨髓炎的90%以上。主要发生于下颌骨。但婴幼儿化脓性颌骨骨髓炎则以上颌骨最为多见。

病原菌主要为金黄色葡萄球菌,其次是溶血性链球菌,以及肺炎双球菌、大肠杆菌、变形杆菌等;其他化脓菌也可引起颌骨骨髓炎。在临床上经常看到的多是混合性细菌感染。

感染途径主要有:

1.牙源性感染

临床上最为多见,占化脓性颌骨骨髓炎的90%左右。一般常见在机体抵抗力下降和细菌毒力强时由急性根尖周炎、牙周炎、智牙冠周炎等牙源性感染直接扩散引起。

2.损伤性感染

因口腔颌面部皮肤和黏膜的损伤;与口内相通的开放性颌骨粉碎性骨折或火器伤伴异物存留均有利于细菌直接侵入颌骨内,引起损伤性颌骨骨髓炎。

3.血源性感染

临床上多见于儿童,感染经血行扩散至颌骨发生的骨髓炎,一般都有颌面部或全身其他部位化脓性病变或菌血症史,但有时也可无明显全身病灶史。

一、急性颌骨骨髓炎的治疗

在炎症初期,即应采取积极有效的治疗,以控制感染的发展。如延误治疗,则常形成广泛的死骨,造成颌骨骨质缺损。

急性颌骨骨髓炎的治疗原则,应与一般急性炎症相同。但急性化脓性颌骨骨髓炎一般都来势迅猛,病情重,并常有引起血行感染的可能。因此,在治疗过程中应首先注意全身支持及药物治疗,同时应配合必要的外科手术治疗。

表1 中央性颌骨骨髓炎与边缘性颌骨骨髓炎的鉴别诊断

1.药物治疗:颌骨骨髓炎的急性期,尤其是中央性颌骨骨髓炎,应根据临床表现,细菌培养及药物敏感试验的结果,给予足量、有效的抗生素,以控制炎症的发展,同时注意全身必要的支持疗法。

物理疗法对急性炎症初期,可收到一定效果,如用超短波,能缓解疼痛,达到使肿胀消退以及促使炎症局限的目的。

2.外科治疗:外科治疗的目的是达到引流排脓及除去病灶。在急性中央性颌骨骨髓炎,一旦判定骨髓腔内有化脓性病灶时,即应及早拔除病灶牙及相邻的松动牙,使脓液从拔牙窝内排出;这样既可防止脓液向骨髓腔内扩散、加重病情,又能通过减压而减轻剧烈的疼痛。如经拔牙,未能达到引流目的,症状也不减轻时,则应考虑凿去部分骨外板,以达到敞开髓腔充分排脓,迅速解除疼痛的效果。如果颌骨内炎症自行穿破骨板,形成骨膜下脓肿或颌周间隙蜂窝织炎时,单纯拔牙引流已无效;此时,可根据脓肿的部位从低位切开引流。

二、慢性颌骨骨髓炎的治疗

颌骨骨髓炎进入慢性期有死骨形成时,必须用手术去除已形成的死骨和病灶后方能痊愈。

由于中央性及边缘性骨髓炎的颌骨损害特点不同,故手术方法及侧重点也不尽一致。

慢性中央性骨髓炎,常常病变范围广泛并形成较大死骨块,可能一侧颌骨甚至全下颌骨均变成死骨。病灶清除应以摘除死骨为主,如死骨已完全分离则手术较易进行。

慢性边缘性骨髓炎,受累区骨密质变软,仅有散在的浅表性死骨形成,故常用刮除方式清除。但感染侵入松质骨时,骨外板可呈腔洞状损害,有的呈单独病灶,有的呈数个病灶互相通连;病灶腔洞内充满着大量炎性肉芽组织,此时手术应以刮除病理性肉芽组织为主。

死骨摘除及病灶清除术

1.手术指征

1)经药物治疗,拔牙或切开引流以后,仍遗留久治不愈的瘘管,长期流脓;或从瘘管探得骨面粗糙,甚至发现已有活动的死骨。或虽无瘘管,但炎症仍反复发作者。

2)X线片已发现有颌骨骨质破坏者。

3)患者全身条件能耐受手术者。

2.手术时间

1)慢性中央性颌骨骨髓炎病变比较局限者,死骨与周围组织分离的时间约在发病后3~4周;如病变呈广泛弥散者,则需5~6周或更长一段时间。一般应在死骨与周围骨质分离后,施行手术最好。死骨未分离,过早手术,有时不易确定死骨摘除的范围。

2)慢性边缘性骨髓炎在已明确骨质破坏的部位和范围,一般在病程2~4周后,即可施行病灶清除术。

3.术前准备

1)术前应配合抗菌药物治疗。机体抵抗力弱,而有贫血者,应给少量输血及相应的支持疗法。

2)下颌骨死骨范围大有可能出现病理性骨折,或因健康骨质较少,由于摘除死骨手术而可能造成骨折者,均应在术前制备斜面导板或固定颌骨的夹板,作好颌骨固定准备,以防术后颌骨错位而造成功能及咬合障碍。

3)病变较大的弥漫型颌骨骨髓炎,需行大块或全下颌骨死骨摘除术时,应防止术后出现舌后坠而发生窒息。术前或术后应作预防性气管切开,以保证呼吸道通畅。

4)手术范围较大,估计出血较多,且时间较长者,术前备血待用。

4.麻醉

死骨片较小,手术范围不大及术时较短者,可采用局部阻滞麻醉;死骨片大,手术时间较长,应用全麻较为适宜。

5.手术切口

根据死骨所在的部位、死骨的大小、瘘孔在口腔黏膜和面部皮肤的位置选择口内和面部切口。

1)口内切口:一般上、下颌牙槽突,局限性上颌骨或下颌骨体部的死骨摘除术,均可在口内牙龈上作梯形切口。如果患者张口度正常,下颌支前缘与冠突部位的死骨摘除术,也可在口内正对下颌支前缘处作黏膜切口。

2)颌面部切口:上颌骨接近眶缘及颧骨的死骨摘除术可在面部眼眶下缘或外侧缘做皮肤切口;下颌骨体下份及下颌支部位的死骨摘除术,可沿下颌骨下缘或从下颌支后缘绕下颌角至下颌骨下缘做皮肤切口。面部有瘘管距死骨位置很近,也可沿瘘孔周围作皮肤梭形切口,在手术中同时切除瘘管;如瘘管距死骨的位置较远,就应另选切口,但瘘管仍应切除。

6.术中注意事项

牙槽突的死骨一般在切开与剥离黏骨膜以后就可显露出来。可用刮匙刮除死骨及脓性肉芽组织直至骨面光滑为止。

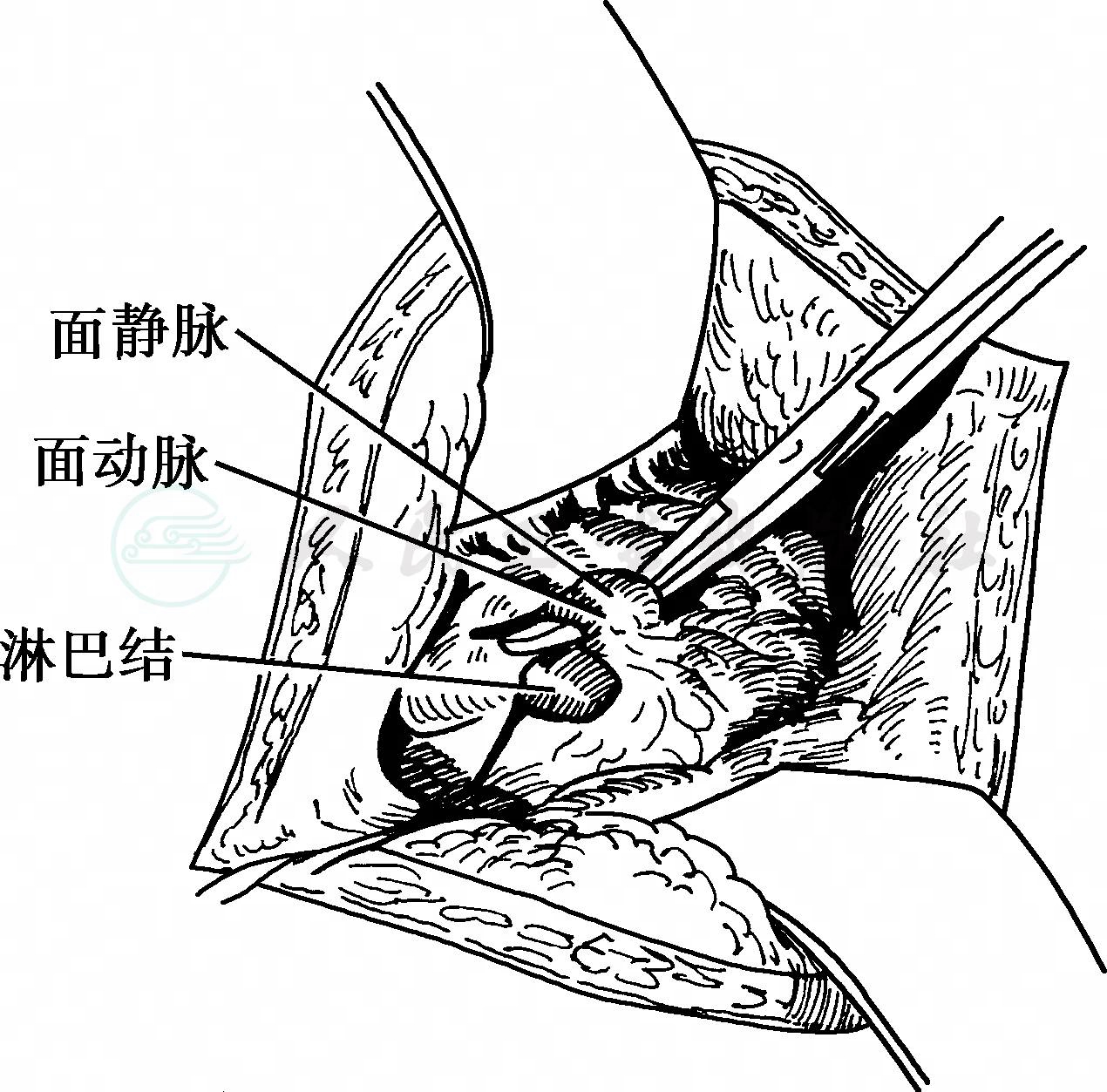

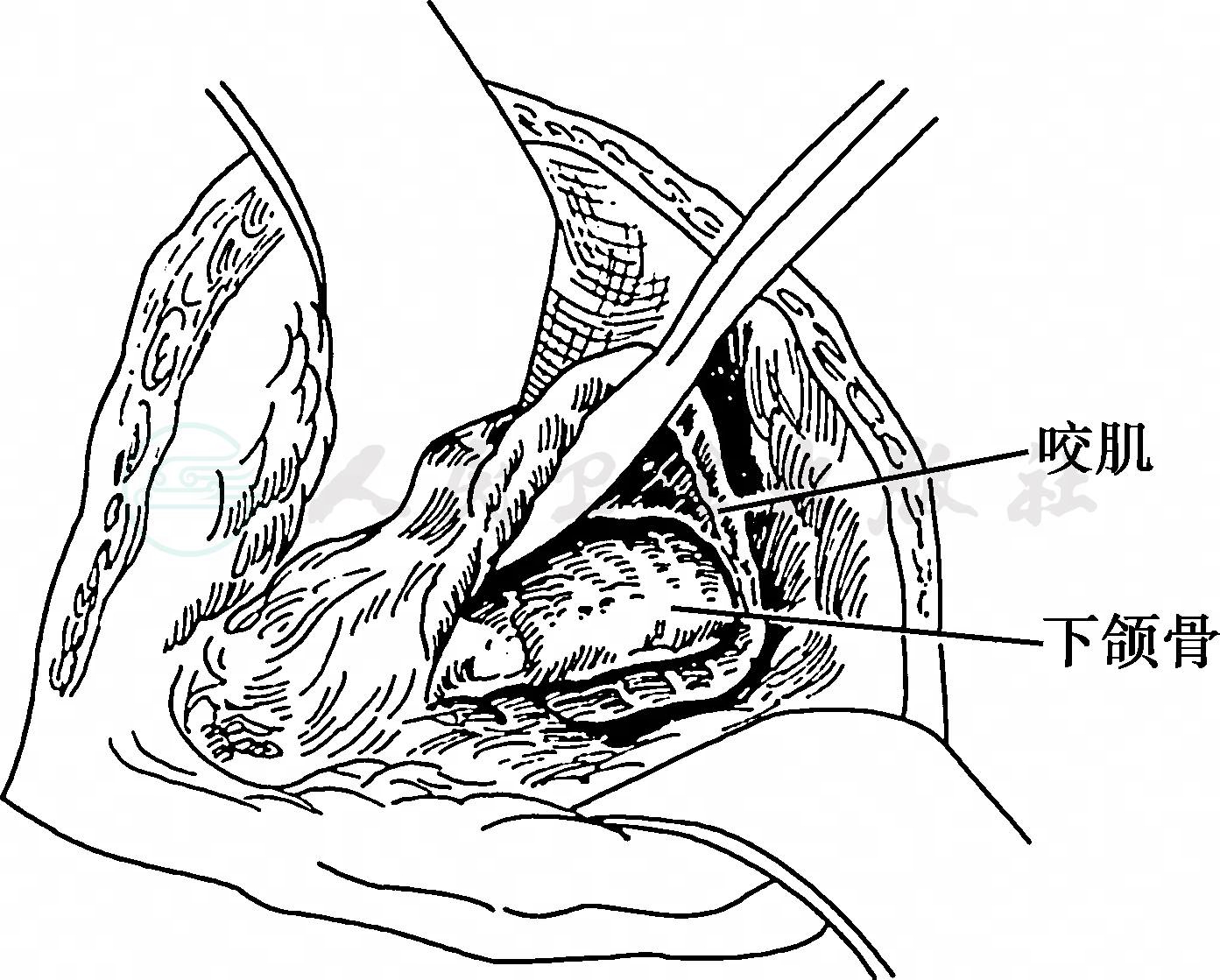

上颌骨手术中如发现病变已波及上颌窦时,应同时行上颌窦根治术,彻底清除上颌窦内的炎性组织。下颌骨手术中注意勿损伤下牙槽神经。从面部做切口时应注意逐层切开皮肤、皮下组织、肌及骨膜,尽量避免损伤手术区域内的重要解剖结构如腮腺、面神经、面动脉等。

中央性骨髓炎死骨已分离,除摘除死骨外,尚应刮除不健康的炎性肉芽组织。如病灶尚未穿破颌骨外板或穿孔甚小,骨密质变薄,可见骨密质呈暗红色,骨组织疏松且稍隆起,此时应用骨凿或咬骨钳去除病变区的骨密质,充分暴露手术野,将死骨清除干净。分散的多个病灶要仔细地一一刮除。儿童患者手术中还应注意勿损伤健康牙胚;如牙胚已感染化脓,也应同时摘除。

边缘型骨髓炎的病损主要在骨密质。手术时可见骨面粗糙,失去正常色泽,骨质疏松、软化,用刮匙可一层层刮下似黄蜡状的骨质。有时亦可见骨密质上有小块片状死骨或沙石状死骨。术中应注意下颌切迹、髁突颈部及掀起的骨膜下不能有死骨残片遗留,宜仔细反复刮除;如遗留病变骨质或脓性肉芽组织,容易造成炎症复发。

牙源性颌骨骨髓炎手术时应同时拔除病灶牙。手术创口用生理盐水冲洗于净,修整锐利的骨缘,使呈平坦的碟形,以利于消除无效腔。最后严密缝合,安置引流条。如在上颌骨手术的同时进行上颌窦根治术,术毕前应在上颌窦内填塞碘仿纱条,从下鼻道开窗建立引流。下颌骨手术中面部创口与口腔相通,应严密缝合口腔黏膜,口外引流;如口内黏膜缺损过多无法直接缝合时,可严密缝合面部皮肤,口内创面用碘仿纱条填塞,直至肉芽组织生长创口愈合为止。

7.术后处理

1)术后应配合抗菌药物,根据病情行肌内注射或静脉滴注;

2)引流条可在术后2d抽出,也可根据病情需要定期交换引流条;

3)上颌窦内填塞的碘仿纱条,可分期抽出;口腔及皮肤缝线,可于术后7d拆除;

4)大块死骨摘除后,为防止发生颌骨骨折或畸形,可利用口腔内剩余的牙,视情况做单颌结扎或颌间夹板固定;如已发生骨折,更应立即固定,以维持正常的咬合关系;

5)若因颌骨体缺失而引起舌后坠,出现呼吸困难,并有可能发生窒息的危险时,应行气管切开术;

6)为了加速创口愈合,改善局部血运及张口度,术后可配合理疗;

7)死骨摘除后造成颌骨缺失过多,影响功能时,应于后期酌情行骨移植术及义颌修复。

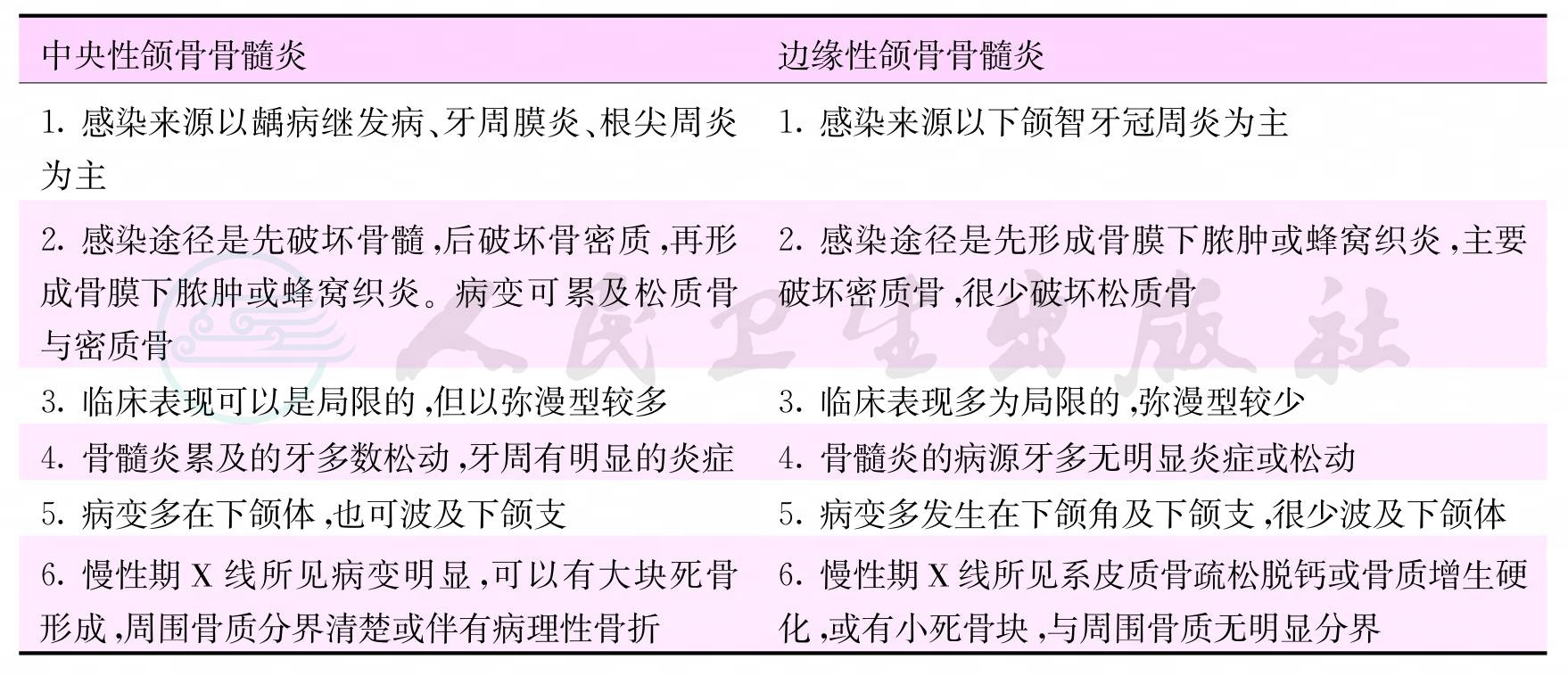

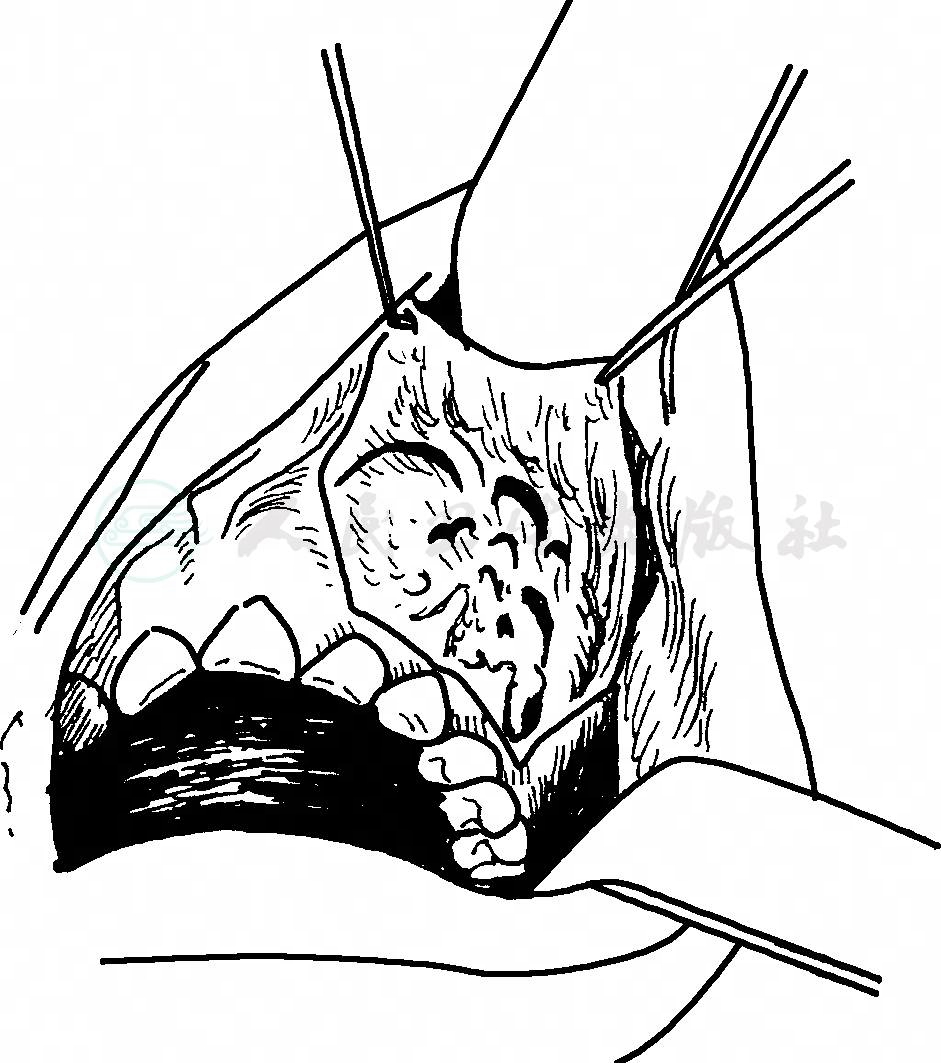

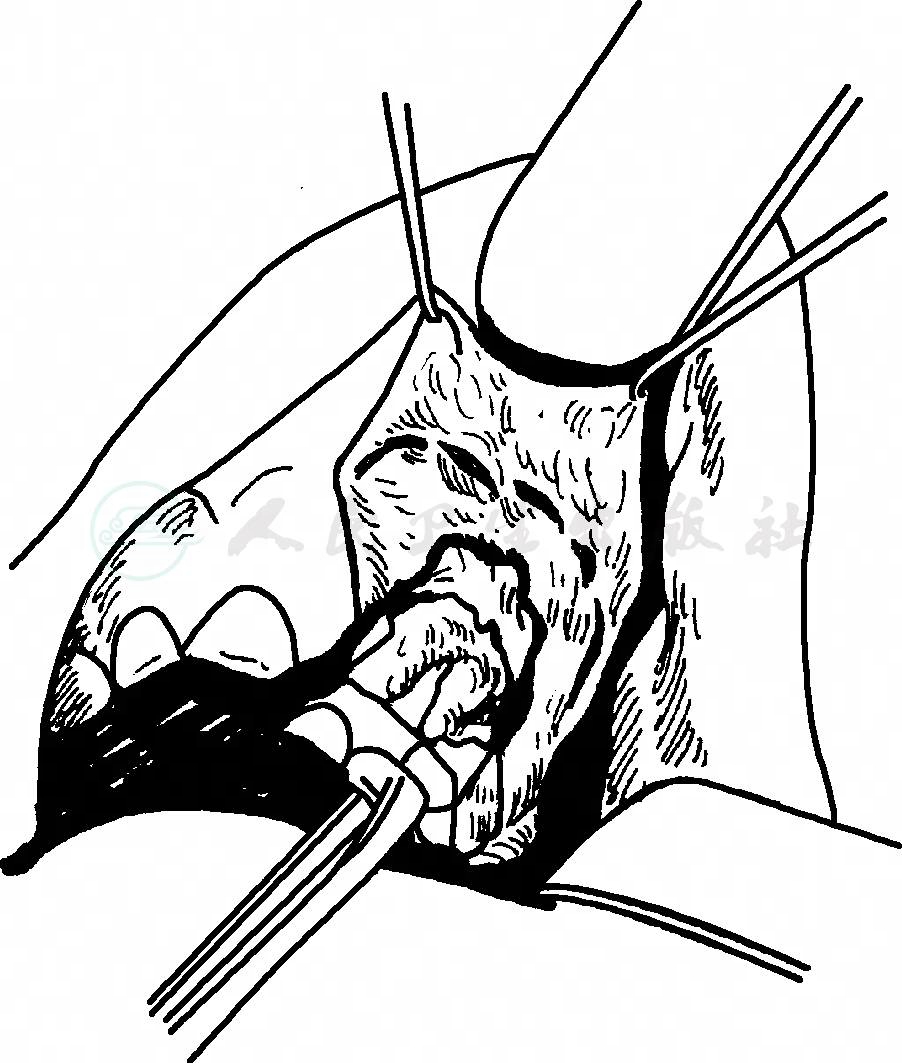

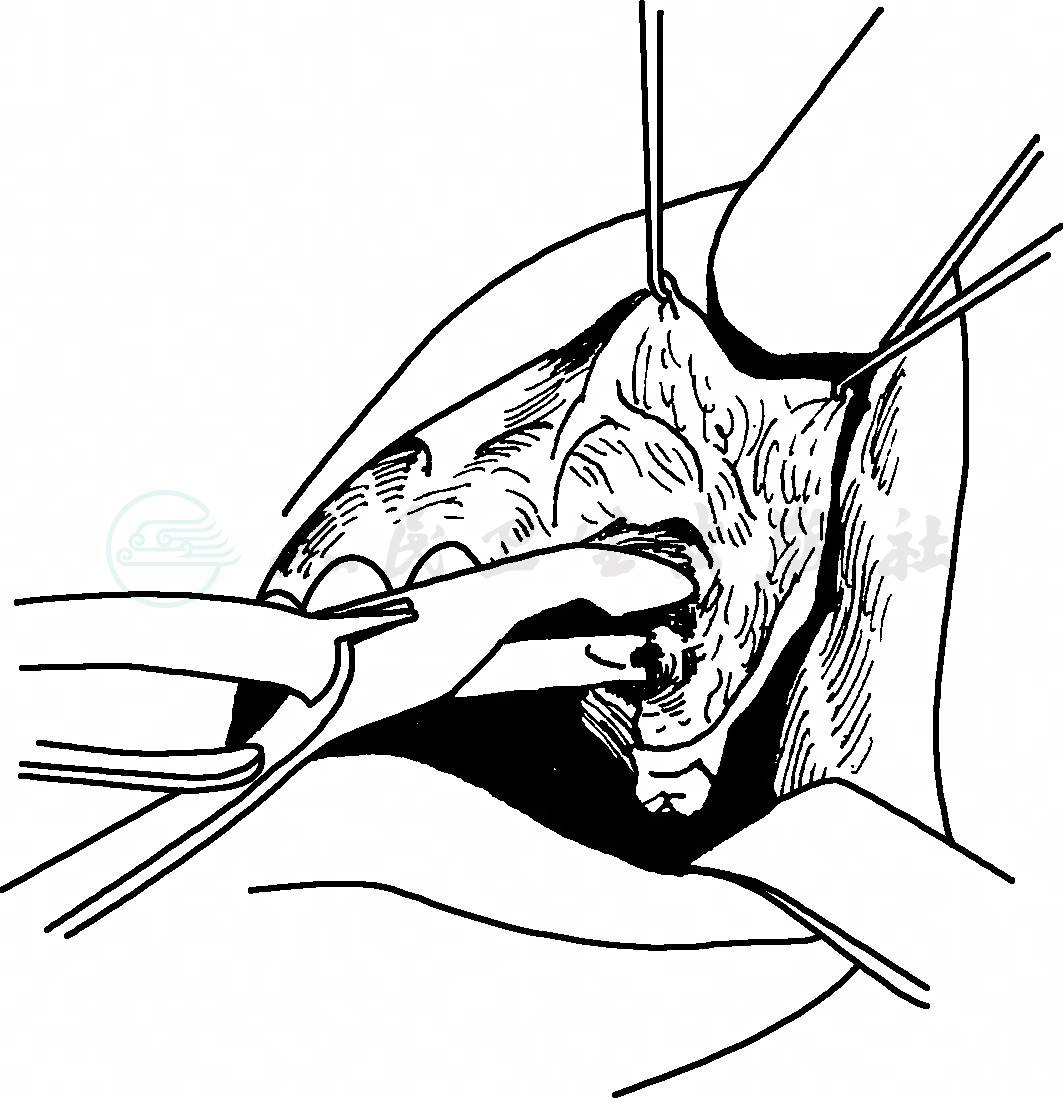

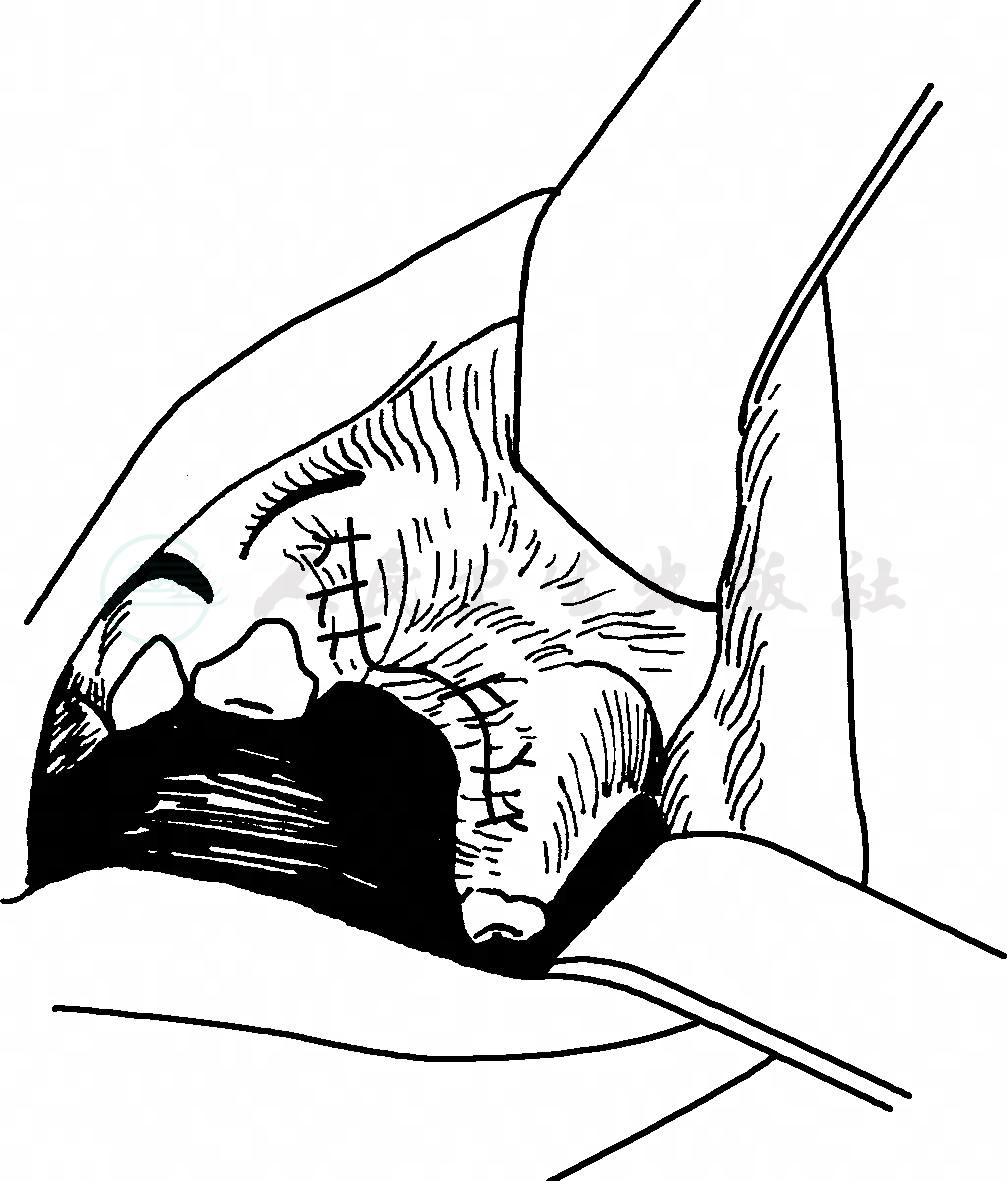

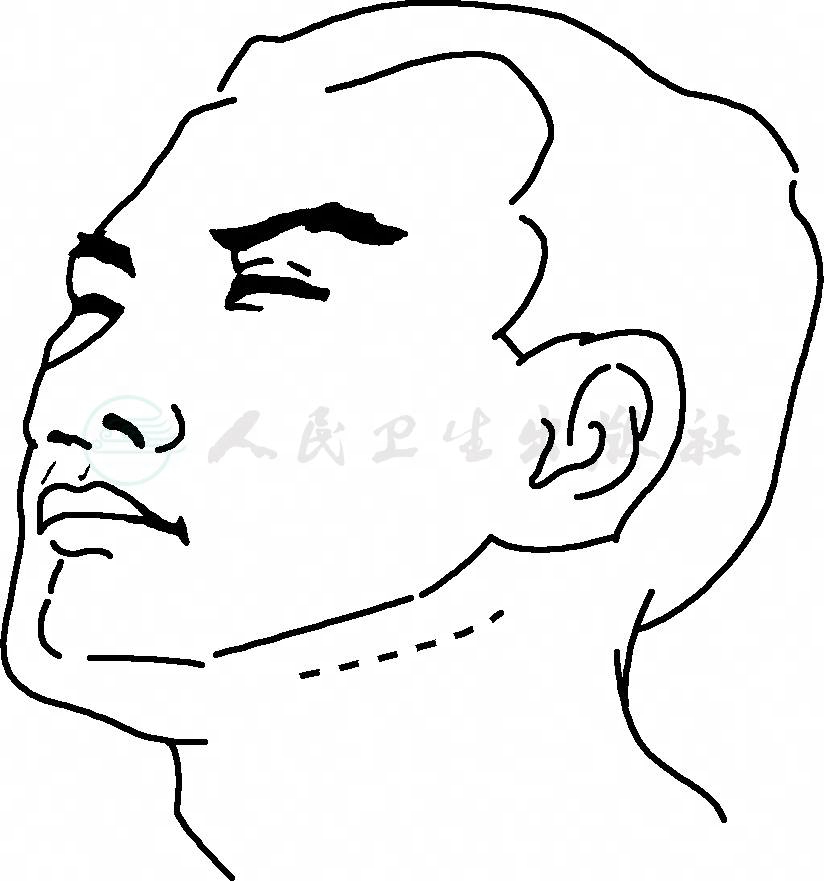

上颌死骨及病灶清除术的步骤如图1~图5所示。下颌死骨及病灶清除术的步骤如图6~图11所示。

图1 上颌骨死骨及病灶清除术之一口内梯形切口

图2 上颌骨死骨及病灶清除术之二显露死骨

图3 上颌骨死骨及病灶清除术之三摘除死骨

图4 上颌骨死骨及病灶清除术之四修整骨创

图5 上颌骨死骨及病灶清除术之五创口缝合

图6 下颌骨死骨及病灶清除术之一下颌下切口

图7 下颌骨死骨及病灶清除术之二结扎面动脉与面静脉

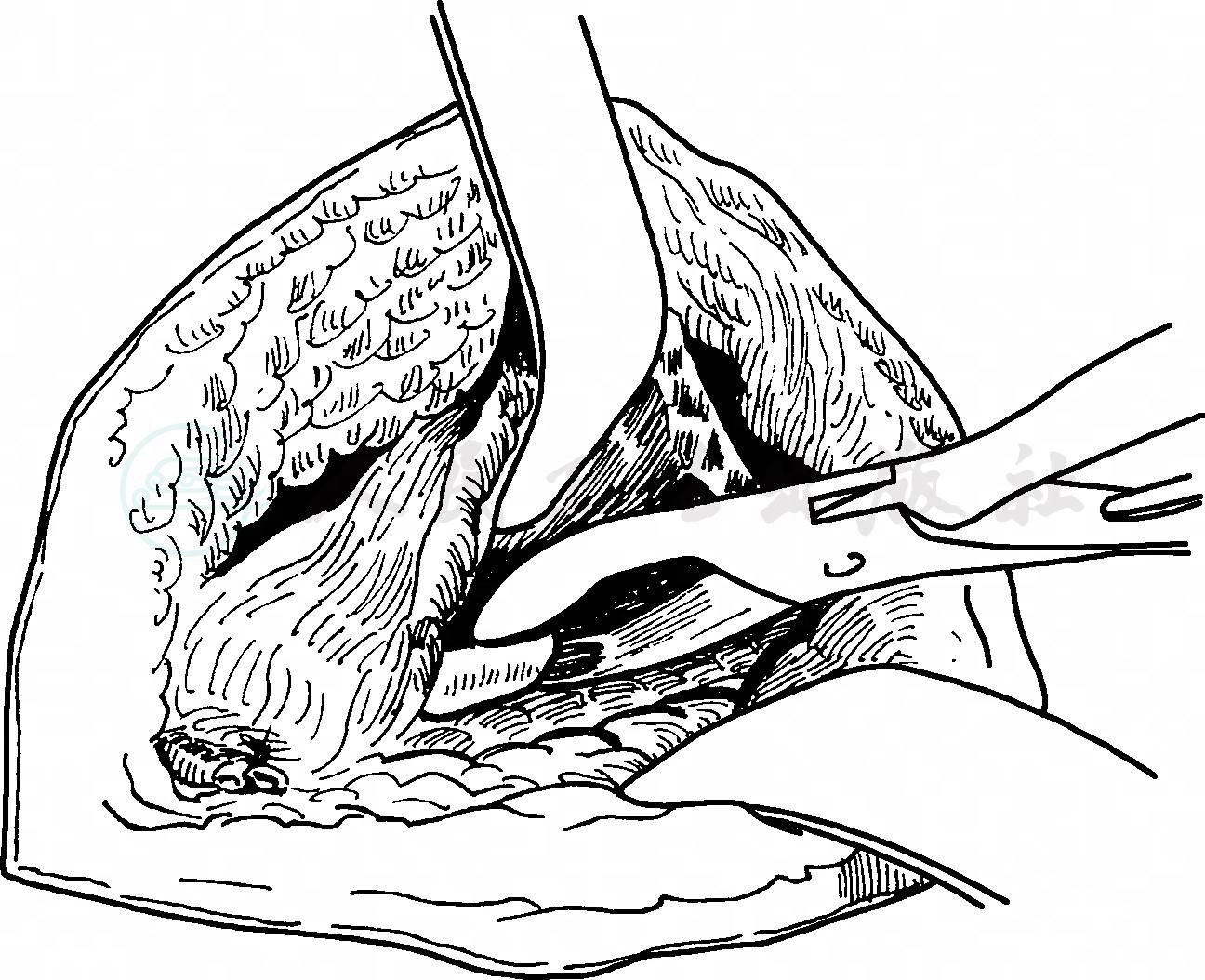

图8 下颌骨死骨及病灶清除术之三显露死骨与病灶

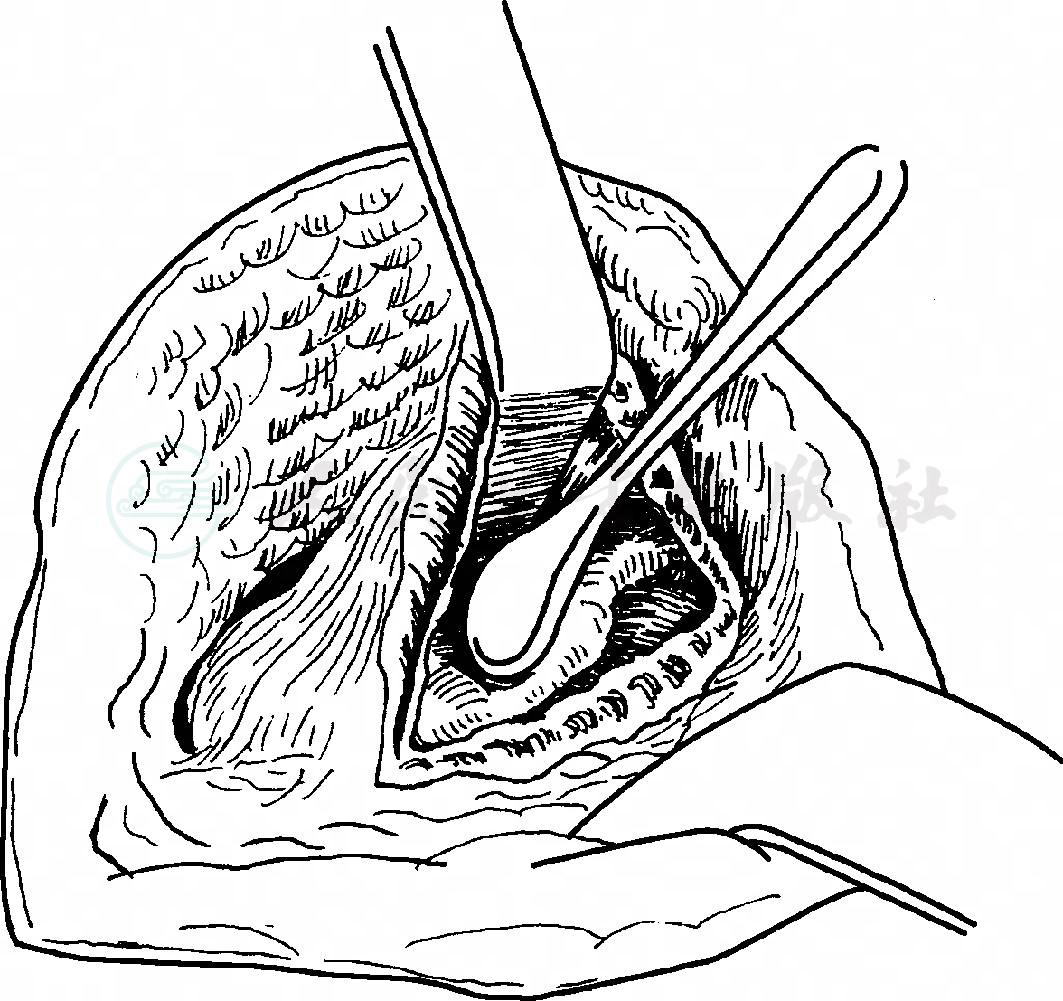

图9 下颌骨死骨及病灶清除术之四咬除死骨,清除病灶

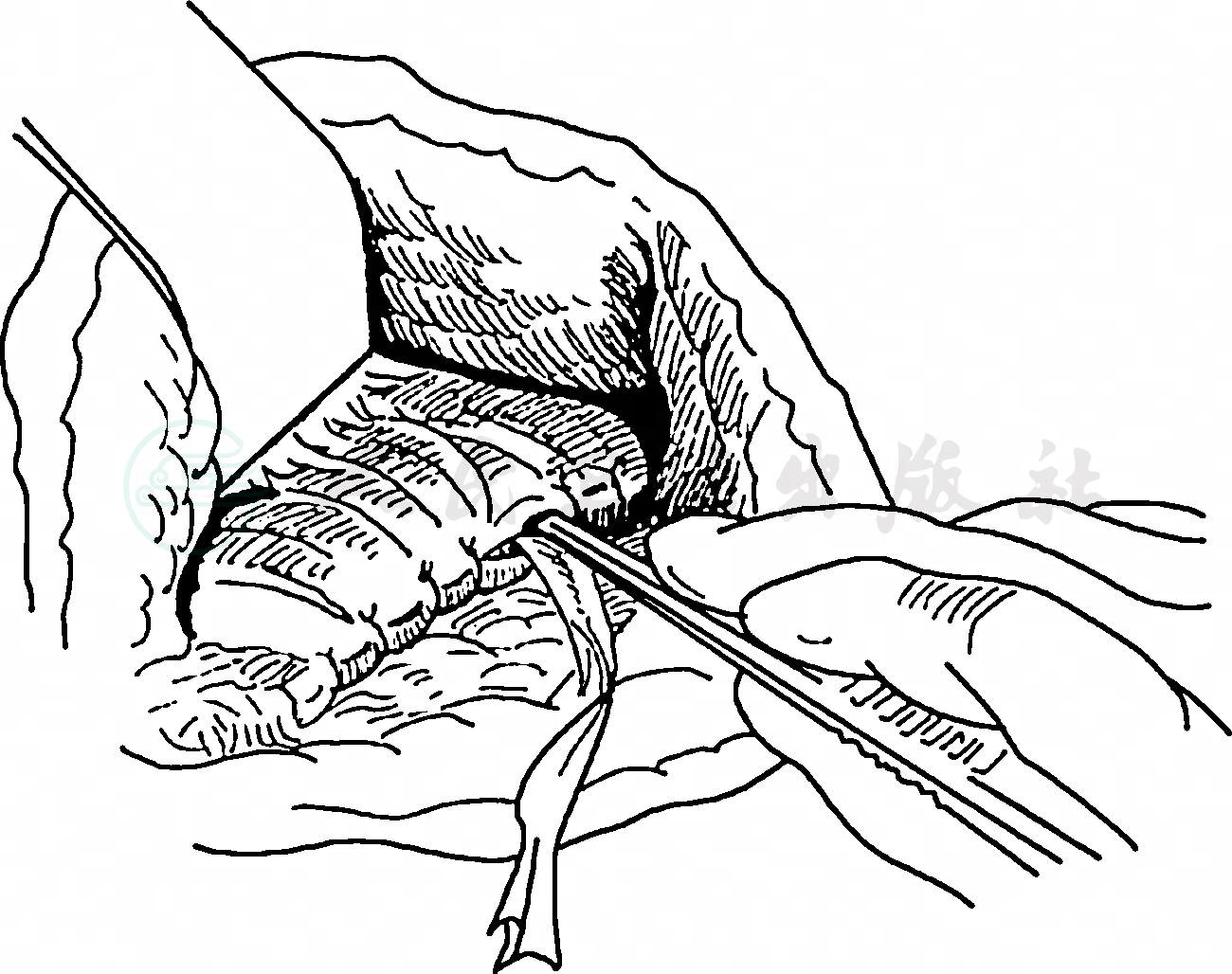

图10 下颌骨死骨及病灶清除术之五刮除死骨及炎性肉芽组织

图11 下颌骨死骨及病灶清除术之六缝合肌组织及骨膜,放置引流