牙周炎和牙髓根尖周病的发病因素和病理过程虽不完全相同,但牙周袋内和感染的牙髓内都存在以厌氧菌为主的混合感染,它们所引起的炎症和免疫反应有许多相似之处,两者的感染和病变还可以互相扩散和影响,导致联合病变的发生。1999年的牙周病分类法对牙周-牙髓联合病变(combined periodontal- endodontic lesions)的界定为:“同一个牙并存着牙周病变和牙髓病变,且互相融合连通(coalescent)。感染可源于牙髓,也可源于牙周,或两者独立发生,然而是相通的”。因此,它们不同于单纯的牙槽脓肿,也不同于牙周脓肿,此处强调的是两处病变的融合相通。了解两者的相互关系和疾病的相互影响,对临床诊断和治疗设计有重要意义。

牙髓组织和牙周组织在解剖学方面是互相沟通的,在组织发生学方面均来源于中胚叶或外中胚叶。两者之间存在着以下的交通途径:

1.根尖孔(apical foramen)

是牙周组织和牙髓的重要通道,血管、神经和淋巴通过根尖孔互相通连,使感染和炎症也容易交互扩散。

2.根管侧支(lateral root canals)

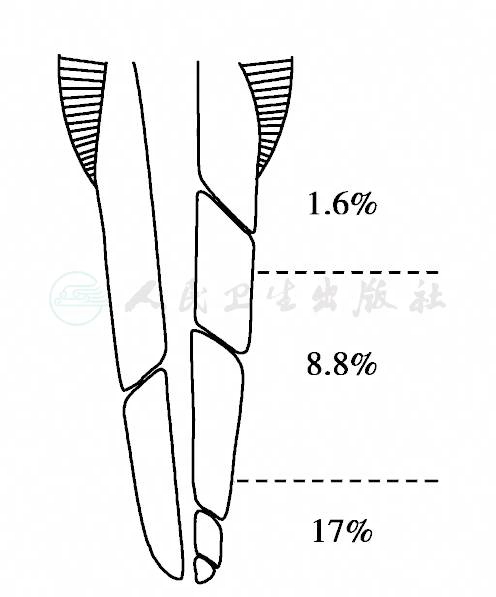

在牙根发育形成过程中,Hertwig上皮根鞘发生穿孔,使牙囊结缔组织与牙髓组织相通,形成根管的侧支(也称侧支根管)。在牙齿发育成熟后,有些侧支逐渐变窄或封闭,但仍有一部分残存下来。在乳牙和年轻恒牙中较多见,成年后也可有直径10~250μm的侧支,数目不等。De Deus(1975)观察1140个离体牙,发现27. 4%的牙根有根管侧支,以根尖1/3处最多,占总牙数的17%(图1),有时同一个牙齿可有多个根管侧支。可以想见,当深牙周袋到达近根尖1/3处时,牙髓和牙周感染互相影响的机会就大大增加。另外,在多根牙的根分叉区也有约20%~60%的牙有侧支(或称副根管,accessory canals)。有人报道,在狗的磨牙上造成人工牙髓炎,牙髓中的感染可通过髓室底处的副根管扩散到根分叉区,显微镜下看到与副根管开口处相应的牙周膜内有炎症细胞浸润及牙槽骨吸收。

图1 根管侧支分布

3.牙本质小管(dentinal tubules)

正常的牙根表面有牙骨质覆盖,保护着牙本质。但是,牙颈部的牙骨质通常很薄,仅15~60μm,较容易被硬毛牙刷磨除,或在治疗时被刮除,使下方的牙本质暴露。甚者,约有10%的牙齿在牙颈部根本无牙骨质覆盖,牙本质直接暴露,构成牙髓和牙周的通道。牙本质小管贯通牙本质的全层,其表面端的直径约1μm,牙髓端为2~3μm。菌斑细菌的毒性产物、药物及染料等均可双向渗透而互相影响。

4.其他

某些解剖异常或病理情况如牙根纵裂、牙骨质发育不良等。

1.牙髓根尖周病对牙周组织的影响

生活的牙髓即使有炎症,一般也局限于根管内,不会影响边缘性牙周组织,可能仅引起根尖周围的牙周膜增宽或局限的阴影。有少数的牙髓坏死是无菌性的,它们一般不会引起明显的牙周病变。但大多数死髓牙均为感染性的,其中的细菌毒素及代谢产物可通过根尖孔或根管侧支引起根尖周围组织的病变或根分叉病变,当牙髓根尖病变急性发作形成牙槽脓肿(alveolar abscess)时,有可能影响到牙周组织。

(1)牙槽脓肿若不能及时从根管引流,则脓液可沿其他阻力较小的途径排出。

1)多数情况下,根尖部的脓液穿破根尖附近的骨膜到黏膜下,破溃排脓,形成相应处黏膜的瘘管(fistula)或窦道,但不涉及牙周组织。

2)少部分病例(多见于年轻恒牙和乳磨牙)脓液可沿阻力较小的途径向牙周组织排出。脓液向牙周引流的途径有二:①沿牙周膜间隙向龈沟(袋)排脓,迅速形成单个的、窄而深达根尖的“牙周袋”(图2A)。多根牙也可在根分叉处形成窄而深的“牙周袋”,类似Ⅲ度根分叉病变。②脓液由根尖周组织穿透附近的薄层皮质骨到达骨膜下,掀起软组织向龈沟排出,形成较宽而深的“牙周袋”,但不能探到根尖。此种情况多见于颊侧(图 2B)。此时临床上见到的“牙周探诊深达根尖”实际是探到了根尖周围的脓腔里,并非病理性牙周袋,而牙松动、牙槽骨密度降低等临床表现均是急性炎症所致的一过性表现。通过及时彻底的牙髓治疗,牙周组织即可迅速愈合,牙恢复正常松动度,一般不遗留牙周病变。

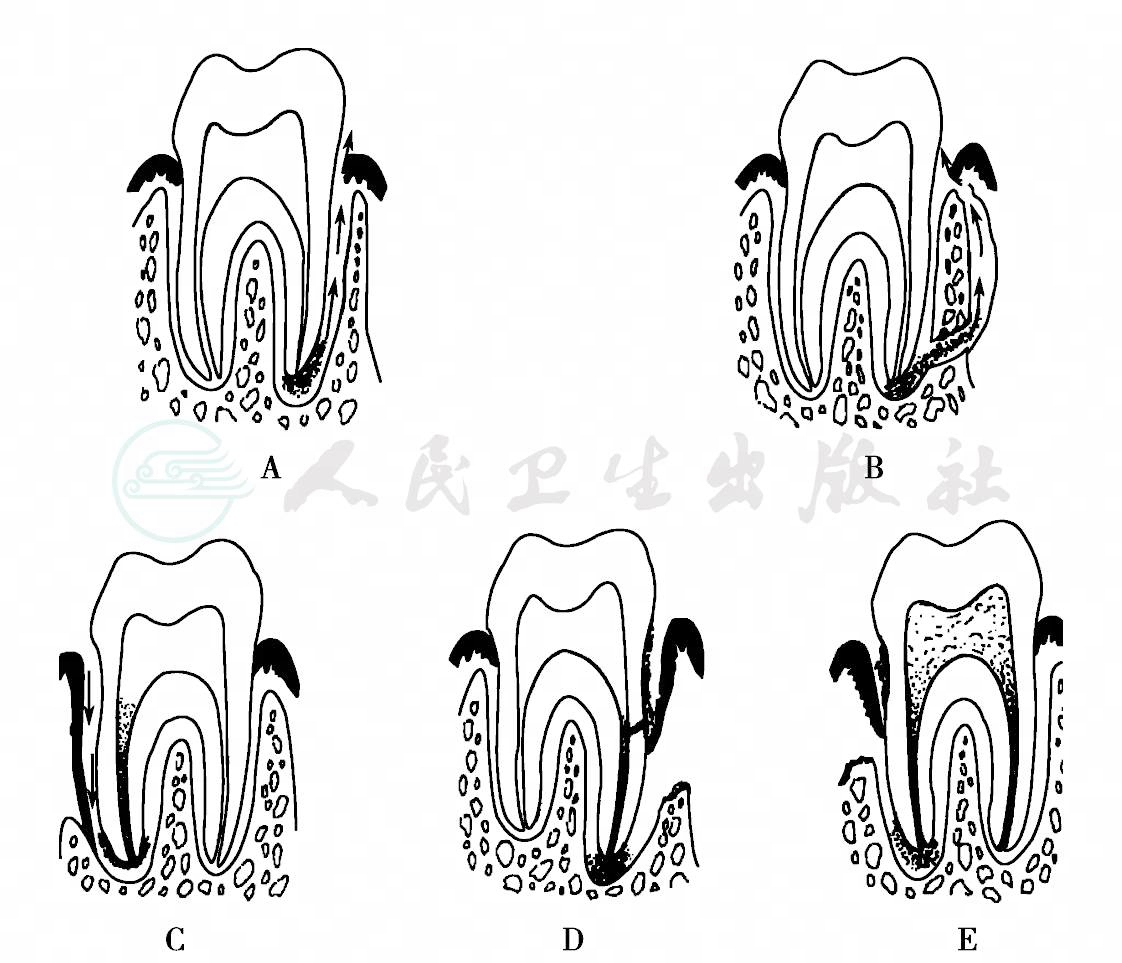

图2 牙周-牙髓联合病变的类

A.根尖炎症通过牙周膜向龈沟排脓;B.根尖炎症通过骨膜下向龈沟排脓;C.逆行性牙髓炎;D.牙周病变通过根管侧支影响牙髓和根尖周组织;E.牙周病变与牙髓病变独立并存

3)牙槽脓肿反复发作且长期从牙周排脓而未得到彻底治疗者,终使牙周病变成立(有深牙周袋、牙槽骨吸收、牙可松动也可不松),此为真正的牙髓-牙周联合病变,有人称此为逆行性牙周炎。治疗必须双管齐下。因此,不应将这种情况简单地诊断为牙槽脓肿。

上述第2、3种情况在临床上易被诊断为牙周脓肿或单纯的牙槽脓肿,但仔细检查可发现如下特点:患牙多为死髓牙,有牙髓、根尖周围病变引起的急、慢性炎症,在短期内形成的“深牙周袋排脓";患牙无明显的牙槽嵴吸收,或虽有广泛的根尖周围骨密度降低,但在有些X线片上还能隐约见到牙槽嵴和骨小梁的影像,此为急性炎症所造成的骨密度降低;邻牙一般也无严重的牙炎。

上述第2种情况,若患牙能在急性期及时得到牙髓治疗,除去感染源,则所形成的牙周病损能很快愈合,因为它只是一个排脓通道。但第3种情况因病情反复发作,牙周排脓处已有牙龈上皮向根方增殖形成袋上皮,并有菌斑长入龈下,则牙周炎病变成立,表现为深牙周袋出血溢脓、牙槽骨吸收、牙松动,相应处黏膜可有瘘管、叩诊不适等,典型病例的X线片表现为根尖区阴影与牙槽嵴的吸收相连,形成所谓的“烧瓶形”或“日晕圈”状病变,即阴影围绕根尖区并向牙槽嵴顶处逐渐变窄。临床上见到有牙髓根尖病变或不完善的牙髓治疗的牙齿,或有大的修复体等,同时有根尖区或根分叉区阴影及牙周袋,而其他牙齿无明显牙周病变者,应考虑有牙髓源性的牙周-牙髓联合病变的可能性。

(2)牙髓治疗过程中或治疗后造成的牙周病变也不少见。如根管壁侧穿或髓室底穿通、髓腔或根管内封入烈性药(砷制剂、戊二醛、塑化液、干髓剂等),均可通过根分叉区或根管侧支伤及牙周组织。

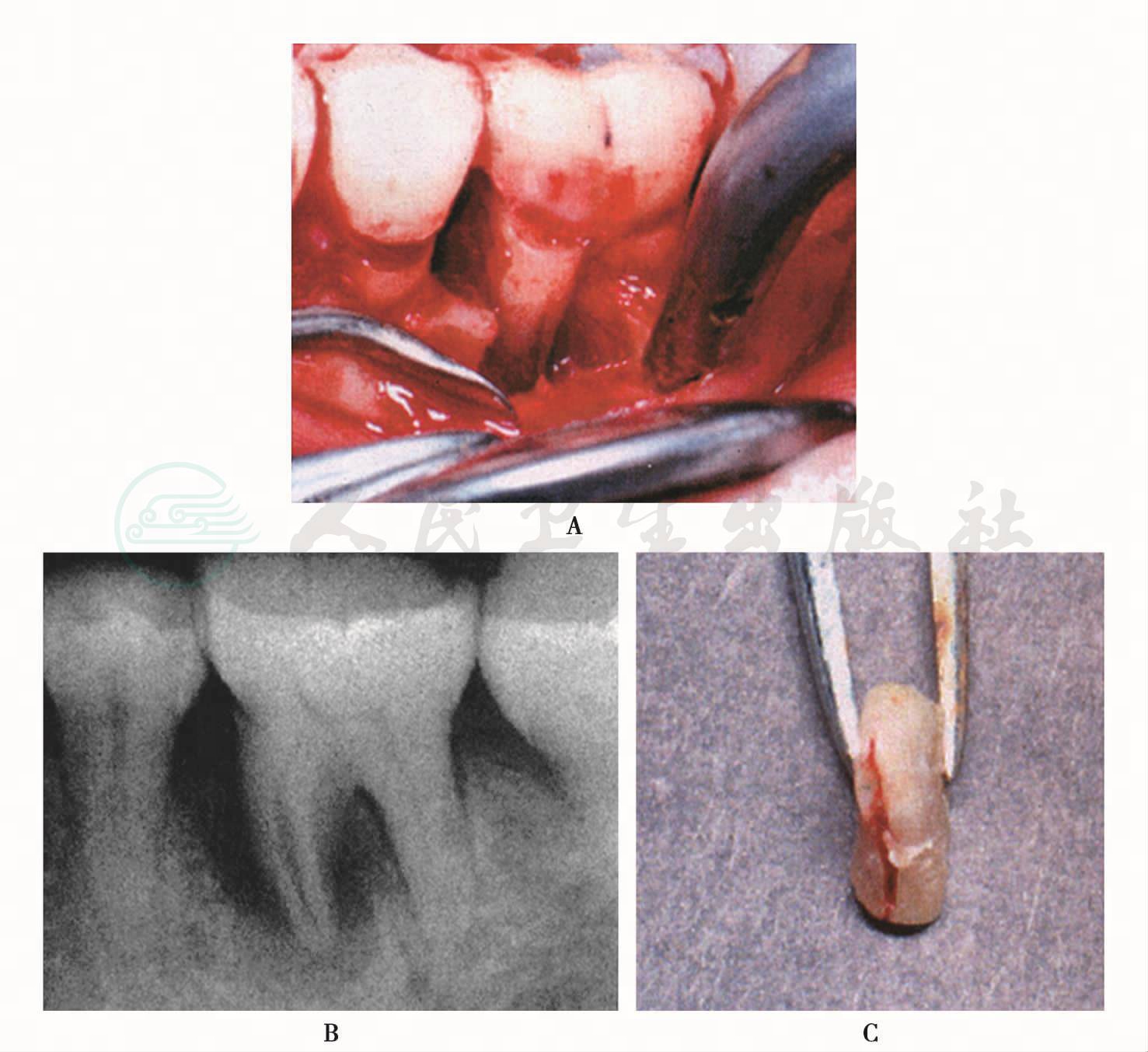

(3)根管治疗后的牙齿,有的可发生牙根纵裂,有文献报告平均发生在根管治疗后3. 25年(3天~14年)。其原因多由于过度扩大根管、修复体的桩核不当、过大的咬合力、死髓牙的牙体发脆等。还有不少发生于活髓牙齿的牙根纵裂,也可伴发局限的深牙周袋和牙槽骨吸收。临床表现患牙有钝痛、咬合痛(尤其是局限于某一个牙尖的咬合痛)、窄而深的牙周袋,可反复发生牙周脓肿,出现窦道。X片在早期可能仅见围绕牙根一侧或全长的牙周膜增宽,或窄的“日晕”状根尖阴影,晚期出现患根周围的骨吸收。活髓牙的根纵裂还可见到典型的根尖部根管影像变宽(图3)。

图3 牙根裂

A. 36牙为活髓牙,近中根发生根裂,翻瓣术中见裂根周围牙槽骨吸收,形成深牙周袋。牙颈部可见楔状缺损;B. X线片见患根的根管影像增宽,根周骨吸收严重;C.截除的近中根有纵裂

本类型的共同特点是:①牙髓无活力或活力检测异常;②牙周袋和根分叉区病变局限于个别牙或牙的局限部位,邻牙的牙周组织基本正常或病变较轻;③与根尖病变相连的牙周骨质破坏。

2.牙周病变对牙髓的影响

(1)一般情况下,牙周炎病变对牙髓的影响较小,袋内的毒素等可通过牙本质小管或根管侧支对牙髓形成慢性、小量的刺激,轻者引起局限的轻度炎症和修复性牙本质形成,重者或持久后可引起牙髓的慢性炎症、变性、钙化甚至坏死(图2D)。高志荣等对100个因牙周炎拔除的无龋牙进行组织病理学观察,64%有牙髓的炎症或坏死,牙髓病变程度及发生率与牙周袋的深度呈正比。其中临床表现牙髓活力迟钝的牙,80. 6%已有牙髓的炎症或坏死,这些牙可能一时尚未表现出牙髓症状,但实际已发生病变。

(2)逆行性牙髓炎(retrograde pulpitis)是临床较常见的。由于深牙周袋内的细菌、毒素通过根尖孔或近根尖处的根管侧支进入牙髓,先引起近根尖处的牙髓充血和发炎,以后,局限的慢性牙髓炎可急性发作,表现为剧烈的自发痛等典型的急性牙髓炎症状(图2C)。临床检查时可见患牙有深达根尖区的牙周袋或严重的牙龈退缩,牙齿一般松动达Ⅱ度以上。牙髓有明显的激发痛等,诊断并不困难。

(3)某些牙周治疗对牙髓也可产生一定影响。例如,根面刮治时,常会将牙根表面的牙骨质刮去,使牙本质暴露,造成根面敏感和牙髓的反应性改变。牙周袋内或根面的用药,如复方碘液、枸橼酸等均可通过根管侧支或牙本质小管刺激牙髓。但一般情况下,牙髓的反应常较局限且为慢性,临床常无明显症状。

3.牙周病变与牙髓病变并存

这是指发生于同一个牙齿上各自独立的牙髓和牙周病变(图2E)。当病变发展到严重阶段时,例如牙髓病变扩延到一个原已存在的牙周袋,使两者互相融合和影响,可将这种情况称为“真正的联合病变(true combined lesion)”。

有牙周-牙髓联合病变时,应尽量找出原发病变,彻底消除其感染源,同时也要积极地治疗牙周、牙髓两方面的病变。牙髓根尖周围的病损经彻底、正规的根管治疗后大多预后较好;而牙周病损的疗效则依病情严重程度而定,预测性不如牙髓病。因此,牙周-牙髓联合病变的预后在很大程度上取决于牙周病损的预后。只要牙周破坏不太严重,牙不是太松动,治疗并保留患牙的机会还是不错的。

1.由牙髓根尖病变引起牙周病变的患牙,牙髓多已坏死或大部坏死,应尽早进行根管治疗。病程短者,单纯进行根管治疗后,牙周病损即可完全愈合。若病程长久,牙周袋已存在多时,则应在根管治疗开始后,同时或尽快开始常规的牙周治疗,消除袋内的感染,促使组织愈合。应强调对此种患牙的根管治疗务求彻底消除感染源,并严密封闭根管系统,做完善的根管充填。在上述双重治疗后,可观察数月至6个月,以待根尖和牙周骨质修复。若数月后骨质仍无修复,或牙周袋仍深且炎症不能控制,可再行进一步的牙周治疗如翻瓣术等。本型的预后一般较好,根尖和牙周病变常能在数月内愈合。

2.有的患牙在就诊时已有深牙周袋,而牙髓尚有较好的活力,则也可先行牙周治疗,消除袋内感染,必要时行牙周翻瓣手术,以待牙周病变愈合。但对一些病程长且反复急性发作、袋很深、根分叉区受累的患牙,或虽经彻底的牙周治疗仍效果不佳者,应采用多种手段进一步检测牙髓的活力,以确定是否须进行牙髓治疗。然而,应指出的是,现行的牙髓活力测验法,其结果仅能作为参考依据,因为“活力测验”的结果实际上只反映牙髓对温度、电流等刺激的反应能力,而不一定反映其生活力。尤其在多根牙,可能某一根髓已坏死,而其他根髓仍生活,此时该牙对活力测验可能仍有反应;有些牙髓存在慢性炎症或变性,甚至局部发生坏死,但仍可对温度或电流有反应性。因此,对牙周袋较深而牙髓活力虽尚存但已迟钝的牙齿,不宜过于保守,应同时做牙髓治疗,这有利于牙周病变的愈合。然而,这方面的观点尚有分歧,有的学者认为在单根的前牙,虽有X片显示垂直骨吸收达根尖周者,但决定治疗方案的唯一依据仍是牙髓活力测验,若牙髓仍生活,则只需做牙周治疗,包括翻瓣手术。这种歧义还有待科学的临床研究来验证。

3.逆行性牙髓炎的患牙能否保留,主要取决于该牙牙周病变的程度和牙周治疗的效果。如果牙周袋能消除或变浅,病变能得到控制,则可先作牙髓治疗,同时开始牙周炎的系列治疗。如果多根牙只有一个牙根有深牙周袋引起的牙髓炎,且患牙不太松动,则可在根管治疗和牙周炎症控制后,将患根截除,保留患牙。如牙周病变已十分严重,不易彻底控制炎症,或患牙过于松动,则可直接拔牙止痛。

总之,应尽量查清病源,以确定治疗的主次。在不能确定的情况下,死髓牙先做根管治疗,配以规范的牙周治疗;活髓牙则先做系统的牙周治疗和调𬌗,若疗效不佳,再视情况行牙髓治疗。