(一)子宫收缩异常

原发性痛经的发生与子宫肌肉活动增强所导致的子宫张力增加和过度痉挛性收缩有关。顾美皎教授在《临床妇产科学》中曾报道子宫肌张力变化的模式。在非痛经女性中,卵泡期和黄体期子宫的张力在10~30mmHg之间,子宫收缩频率为每10分钟3~4次,且收缩协调;在月经期的第1天,子宫张力升高,达50~100mmHg,可超过120~150mmHg,痛经者可高达200mmHg,且子宫收缩不协调。在黄体期的后期,黄体溶解时,溶酶体不稳定释放出磷脂酶A2,激活环氧化酶,增加前列腺素合成,也可能参与子宫张力和不协调收缩的作用。

(二)前列腺素合成与释放过度

1957年首次在月经血中发现了平滑肌的刺激物,并称其为“月经刺激物”。1961年发现经血中存在几个有活性的脂类物质,现在知道这些物质是前列腺素(prostaglandins,PGs)。PGs物质广泛存在于人体组织内,是调节生殖过程的关键分子,与排卵、受精卵着床和行经密切相关。在许多生殖系统疾病(如月经过多、痛经、子宫内膜异位症等)中有重要作用。

正常妇女晚黄体期,黄体退化,孕激素水平下降,溶酶体膜不稳定,磷脂酶A2释放,引起磷脂的水解,产生花生四烯酸。花生四烯酸通过两条途径生成不同的PG物质:①在环氧化酶等的作用下生成前列腺素如PGD2、PGE2、PGF2α、前列环素(PGI2)、血栓素(TX)A2,称之为环氧化酶通路,非甾体抗炎药可使环氧化酶乙酰化后灭活而阻断此通路;②在5-脂氧化酶作用下,产生白三烯。

不同的类型PGs因结构上的差异,表现出不同的生理活性。PGF2α及TXA2可以刺激子宫过度收缩;PGE2和PGI2可松弛子宫。前列腺素生物合成的调节因子包括:刺激因子和抑制因子。常见的刺激因子包括脂肪酸、创伤、雌激素、孕激素、cAMP、LH、肾上腺素;抑制因子包括前列腺素合成抑制剂、皮质类固醇等。

子宫内膜是合成前列腺素的重要部位。许多证据表明,子宫合成和释放PG增加,是原发性痛经的重要原因。PGF2α及血栓素A2可以刺激子宫过度收缩,导致子宫血流减少。大部分原发性痛经妇女的月经血、宫腔冲洗液、经期子宫内膜及外周血中PGF2α浓度及PGF2α/PGE2比值显著升高。静脉或宫腔内输入PGF2α可以出现模拟原发性痛经的症状,包括有关的全身症状,如恶心、呕吐、腹泻、头痛等。正常子宫内膜,月经前合成PGF2α的能力增强;痛经患者子宫内膜生成的PG为非痛经妇女的7倍。月经期PG释放主要在最初48小时内,这与痛经症状发生时间一致。分泌期子宫内膜合成的PG高于增殖期,无排卵月经周期不出现痛经。目前作为一线药物使用的前列腺素合成酶抑制剂———非甾体抗炎药(NSAID),治疗痛经的有效率达到30%~80%,是该机制的最有力证据。

在相邻的肌肉细胞间,通过缝隙连接调节收缩信号的传递。月经期,子宫肌层内这种传递活动较为频繁;痛经妇女则更为频繁。已知PGF2α可以诱导缝隙连接,这可能是造成过度子宫收缩的机制。引起PGF2α过度生成和释放的根本原因仍不十分清楚。一些研究证实,人类子宫内膜及肌层合成PG受月经周期的影响,高雌激素水平尤其重要,有报道痛经妇女晚黄体期雌激素水平显著高于对照组。

原发性痛经妇女经血中PG水平增加,不仅刺激子宫肌层过度收缩使子宫缺血,并且在剥脱的子宫内膜层,损伤点继续产生小量的PG,使盆腔的神经末梢对PG敏感化,致使机械的刺激或化学刺激如缓激肽和组胺等引起疼痛的阈值降低。研究还发现给予痛经和非痛经患者子宫内PGE2和PGF2α,子宫肌的反应无不同。由于PGs迅速地分解为15-酮,13,14-双氢PGF2α,虽然痛经妇女血浆PGF2浓度与对照相似,但正常妇女血浆中15-酮,13,14-双氢PGF2α比痛经妇女高,说明痛经者PG的代谢减慢。

(三)白三烯

白三烯(leukotrienes)为花生四烯酸的另一代谢产物,是强有力的缩血管活性物质。子宫平滑肌和内膜均有白三烯受体表达。10%~30%的痛经患者对NSAID无反应,这部分患者前列腺素水平未增高,其痛经可能与白三烯有关。有研究认为,白三烯介导与痛经有关的炎性过程。前列腺素与痛经的发生有关,而白三烯C4和D4与痛经的发生和严重程度均有关。近期一项关于白三烯受体拮抗剂孟鲁司特治疗痛经的随机对照研究发现,孟鲁司特能够有效缓解痛经的程度,并且能够减轻NSAID用量。同时由于其对排卵和激素水平无影响,因而可以作为某些痛经妇女的选择之一。

(四)血管加压素及催产素的作用

血管加压素(vasopressin)作为痛经的另一个重要致病因素,已由许多研究证实。原发性痛经妇女中血管加压素水平升高,这种激素也能引起子宫肌层及动脉壁平滑肌收缩加强,子宫血流减少;静脉输入高张盐水,可使血管加压素分泌增加,更增强子宫收缩,加重痛经症状。痛经患者经期1~2天宫腔内注入血管加压素,宫腔内压力增高,并且疼痛加重。血管加压素V1a受体拮抗剂能够减轻血管加压素诱发的宫腔内压增高,并缓解疼痛。正常情况下,排卵期血浆中血管加压素水平最高,黄体期下降,直至月经期。雌激素能刺激垂体后叶释放血管加压素,此作用可被孕激素抵消。原发性痛经妇女,晚黄体期雌激素水平异常升高,所以在月经期第一天血管加压素水平高于正常人2~5倍,造成子宫过度收缩及缺血。

另有研究表明,中度和重度的原发性痛经患者体内缩宫素和加压素的浓度是正常人的数倍,子宫肌层缩宫素受体和加压素V1a受体密度明显升高。这种受体密度的增加导致子宫肌层对缩宫素受体和加压素V1a受体的敏感性增加,而缩宫素本身具有增加非孕人子宫平滑肌缩宫素受体表达的作用,形成正反馈环路,使痛经症状进一步加重。

(五)一氧化氮

部分研究证明一氧化氮(NO)可能和痛经有关。NO是一种具有多种生物功能的气体分子,除具有内皮源性失神经支配后松弛因子(EDRF)作用外,还是一种新型的神经递质。它在机体循环、神经、免疫系统及细胞凋亡过程中都起着十分重要的作用,尤其是在痛觉调制过程中参与外周及中枢水平的痛觉调制。在外周,NO作用于不同的靶细胞,通过NO-cGMP途径表现为致痛和镇痛双重作用,其含量减少时,可促进伤害性信息的传递而致痛;增多时,则起抑制作用而镇痛。这也可能是引起痛经的机制之一。

(六)中枢神经系统反应异常

近年来多位学者研究了中枢神经系统反应和痛经的关系。Tu等使用氟-脱氧葡萄糖正电子发射计算机断层摄影(FDG-PET)发现大脑代谢异常与原发性痛经有关。痛经与外周和中枢神经的敏感性有关,而异常的脑机制可能进一步增加和维持患者对疼痛的敏感。行为学测试和颅脑核磁影响检查发现,痛经患者中枢系统对刺激的反应与非痛经患者不同。即使在非月经期,其对外界刺激反应性增高,且痛经患者下丘脑-垂体-肾上腺轴受到抑制,平均皮质醇水平降低。内嗅皮质参与中枢系统对外界刺激反应,使得痛经患者反应性增高。

(七)其他因素

1.精神心理因素

有关精神心理因素与痛经的关系,历年来一直在讨论中,结果不一致。有人认为,痛经妇女常表现自我调节不良,比较压抑、焦虑和内向,严重痛经者比无痛经者在兴趣情绪等方面更具女性化特点;也有人认为精神因素只是影响了对疼痛的反应,而非致病性因素。一项对中国1160名纺织女工的研究发现,高精神压力状态妇女发生痛经的风险比低压力者高两倍。精神压力可能直接或者间接地影响子宫内膜前列腺素的合成而导致痛经发生。周幼龙等人对266例原发性痛经大学生进行研究及心理治疗发现,女大学生原发性痛经者中21.82%伴有明显的抑郁情绪,26.00%伴有明显的焦虑情绪。给予心理治疗后,心理治疗组疗效优于常规治疗组。

2.宫颈狭窄

过去认为未产妇宫颈痉挛,导致宫内压力升高,经血逆流入盆腔,刺激盆腔神经末梢而引起疼痛,现在已知经期经血逆流现象较常见,不一定引起痛经。

3.其他肽类及自主神经系统

内皮素、去甲肾上腺素也可造成子宫肌肉及子宫血管收缩,而导致痛经。自主神经系统(胆碱能、肾上腺素能)肽能神经也能影响子宫及血管。骶前神经切除可以治疗痛经,足月妊娠产后痛经减少,也与子宫的自主神经纤维明显减少有关。

4.免疫系统

有学者研究了痛经患者的免疫细胞和免疫反应的改变,发现周期26天有丝分裂原诱导的淋巴细胞增殖反应显著下降,周期第3天血中单核细胞β-内啡肽水平升高,认为痛经是一种反复发作性疾病,形成了一种身体和心理的压力,从而导致了免疫反应的改变。关于痛经与免疫之间的关系,尚待进一步研究证实和探讨。

1.一般治疗

首先,对痛经患者进行必要的解释工作,尤其对青春期少女更为重要。讲解有关的基础生理知识,阐明“月经”是正常的生理现象,帮助患者打消顾虑,树立信心。痛经时可以卧床休息或热敷下腹部。注意经期卫生。还可服用一般非特异性止痛药,如水杨酸盐类,有退热止痛之功效。

2.前列腺素合成酶抑制剂

NSAID是前列腺素合成酶抑制剂。传统的NSAIDs(如布洛芬、吲哚美辛、甲氯芬那酸等)即通过抑制环氧化物酶(COX)而减少PGs的生物合成,从而缓解PGs引起的子宫痉挛性收缩,达到治疗痛经的目的,是治疗原发性痛经的一线药物。由于效果好(有效率60%~90%)、服用简单(经期用药2~3天)、副作用少,自20世纪70年代以来已广泛用于治疗原发性痛经。NSAID不仅可以减轻疼痛,还可以减轻相关的症状,如恶心、呕吐、头痛、腹泻等。

一般于月经来潮、疼痛出现后开始服药,连服2~3天。因为PG在经期的最初48小时释放最多,连续服药的目的,是为了纠正月经血中PG过度合成和释放的生化失调。如果不是在前48小时连续给药,而是痛时临时间断给药,难以控制疼痛。经前预防用药与经后开始用药,效果相似。如果开始服药后最初几小时内仍有一定程度的疼痛,说明下个周期服药的首剂量要加倍,但维持量不变。

然而,COX目前已知至少有2种同功异构体,COX-1和COX-2。COX-2参与月经的发生,在月经前期,子宫内膜腺上皮细胞COX-2表达增加并催化合成前列腺素,刺激子宫肌层收缩,而引起内膜功能层的螺旋小动脉持续痉挛,内膜血流减少,组织变性坏死,发生月经。若COX-2表达过高,则会引起子宫肌层持续收缩,发生痛经。因此非选择性的NSAIDs在抑制COX-2发挥药效的同时,因非选择性抑制了同工酶COX-1而容易引起较严重的胃肠道和中枢神经系统不良反应,如消化不良、恶心、厌食、胃灼热、腹泻、便秘、头痛、头晕、嗜睡等。较严重的不良反应有皮肤反应、支气管痉挛、暂时性肾功能损害等。患有慢性胃炎、胃肠道溃疡及对阿司匹林或类似药品过敏者属禁忌。高选择性COX-2抑制剂可抑制炎症部位的PG合成,而对正常组织中的PG合成影响较小,甚至无影响,因而既具有良好抗炎作用,又可将胃肠道不良反应的发生率降到最低。目前塞来昔布是其中的代表性药物,但其长期应用所产生的心血管和肾毒性限制了其在临床的应用。有研究建议联合应用低剂量阿司匹林和选择性COX-2抑制剂以降低心血管毒性,但临床价值有待于进一步评估。

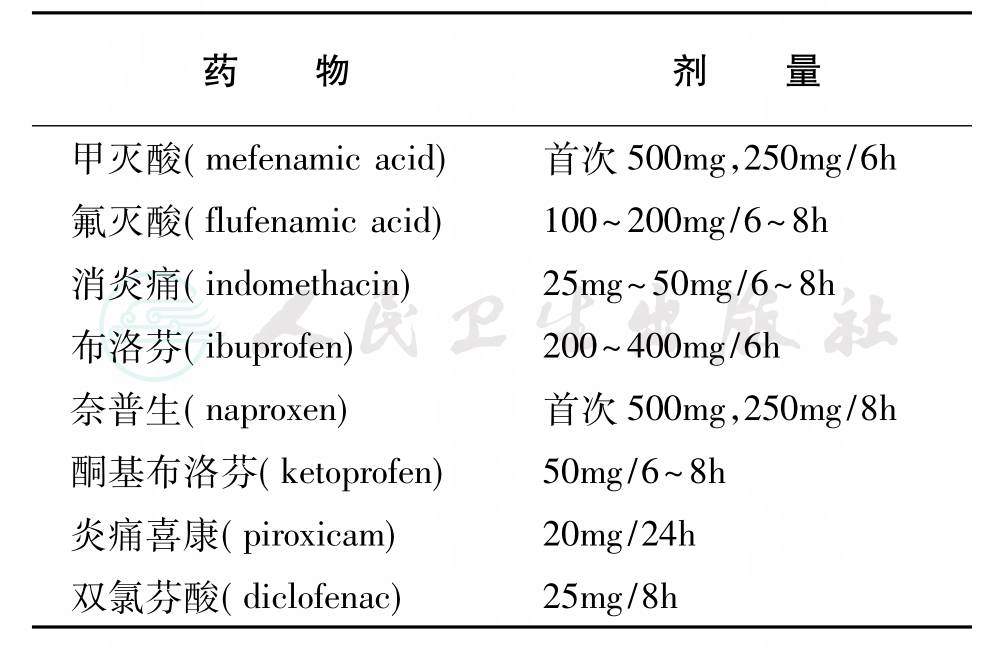

常用的药物及剂量见表1。

表1 常用的治疗痛经的NSAID类药物

其中,布洛芬和酮洛芬血药浓度30~60分钟达峰值,起效快,更常用于痛经的治疗。吡罗昔康、吲哚美辛胃肠道反应大,可引起腹泻及消化道出血,不作为痛经的一线药使用。禁忌证:胃肠道溃疡,对阿司匹林或相似药品过敏者。

3.口服避孕药

口服避孕药是治疗痛经的二线治疗药物,对有避孕要求或者对NSAIDs无反应的患者,可作为首选治疗。避孕药具有双重作用,一方面可以减少月经量,另一方面可通过抑制排卵,降低血中雌激素的含量,使血中前列腺素、血管加压素及催产素水平降低,从而起到抑制子宫活动的作用。大量研究表明,低剂量口服避孕药能有效缓解痛经的程度,减少痛经的持续时间。口服避孕药的副作用有头痛、乳房疼痛、疲倦、影响情绪等,也可能干扰代谢。然而,这些副作用发生的频率和严重程度随着应用时间的延长反而减轻。与NSAIDs相比,口服避孕药更适合长期使用。

4.钙离子通道阻滞剂

该类药物干扰钙离子透过细胞膜,并阻止钙离子由细胞内库存中释出,抑制钙离子经子宫平滑肌细胞膜外流入细胞内,从而抑制平滑肌收缩、解除子宫痉挛性收缩、扩张血管、改善子宫供血,故能治疗痛经。早在1992年就有人发现,钙离子通道阻滞剂尼卡地平能够有效缓解痛经。

5.维生素E

维生素E是蛋白激酶C的抑制剂,能够降低花生四烯酸磷脂的释放而降低前列腺素的水平,因此可用于治疗痛经。国外研究表明,月经前两天开始口服维生素E(200单位,一日2次)至经期前3天,痛经的程度和持续时间以及经量明显降低。毕学汉等人检索了247篇维生素E治疗PD的文献,发现维生素E能减轻PD的疼痛程度和持续时间,减少患者经期失血量,并且降低了经期加服镇痛药的比例。

6.中药

中医认为不通则痛,痛经是由于气血运行不畅,治疗原发性痛经则以通调气血为主。应用当归、芍药、川芎、茯苓、白术、泽泻组成的当归芍药散治疗原发性痛经,效果明显,并且可以使血中的PGF2α水平降低。

7.脊柱推拿术(spinal manipulation)

可使痛经减轻,且血中PGF2α的代谢产物浓度下降,是治疗痛经的一个安全有效的非药物手段。推拿手法是患者侧卧,下面的腿伸直,上面的腿屈曲,在胸10和腰5~骶1之间,以及骶髂关节处,反复快速的按摩。

8.经皮电神经刺激

经皮电神经刺激(transcutaneous electrical nerve stimulation,TENS)用于药物治疗无效、副作用不能耐受或不愿接受药物治疗的患者。操作方法:一台TENS仪,加上可重复使用的电极。两个阴极分放在脐旁4cm,此区相当于双侧胸10~11皮区,阳极放置耻骨弓上方正中区域(胸12皮区水平)。这三个电极刺激胸10~12皮区的感觉神经,它们与子宫的感觉神经是相同的神经根,电刺激每秒100次,刺激强度40~50mA,脉冲为100μs宽,患者自行调节幅度,以达到一种舒服、麻刺的感觉为宜(或使腹痛缓解满意的程度)。研究证实,TENS可以迅速缓解疼痛,但不改变子宫活动及宫腔内压力。研究发现,原发性痛经妇女经TENS治疗后,痛经的程度明显减轻,并且痛经相关的自主神经紊乱有所改善。研究认为,TENS能够有效治疗痛经,并且未发现副作用。

9.手术治疗

用于对药物等方法治疗无效的顽固性痛经患者,包括骶前神经切断术(presacral neurectomy,PN)和子宫骶骨神经切除术(uterosacral nerve ablation)。Latthe系统回顾了9个相关临床试验后发现:随访12个月后,腹腔镜下子宫骶骨神经切除术仍然能够减轻痛经,但效果差于骶前神经切除术。而对于继发性痛经,在切除子宫内膜异位病灶后,子宫骶骨神经切除术并不能缓解痛经,骶前神经切断术可能有效。研究认为,神经切除手术治疗痛经仍有待于进一步探讨。有研究比较了改良式骶前神经切断术(MLPSN)和传统骶前神经切断术(LPSN)的远期疗效发现,随访8年后,LPSN的复发率为81.8%,而MLPSN为43.6%,明显低于LPSN。由于手术可能存在输尿管损伤等风险,且有一定的复发率,应谨慎使用。

注意经期卫生,避免剧烈运动及过冷刺激;平时加强体育锻炼,增强体质;避免不洁性生活,注意避孕,尽量避免宫腔操作;定期行妇科普查,早期发现疾病,早期治疗。