英文名称 :colon cancer

结肠癌(colon cancer)是消化道最常见的恶性肿瘤之一。在我国,结直肠癌发病率处于所有恶性肿瘤的第二位,且呈逐年增加趋势。结肠癌的临床症状因肿瘤的部位与病期而异,早期结肠癌可无明显临床症状;而进展期结肠癌大多伴有腹痛、排便习惯与粪便形状改变;部分患者可以扪及腹部肿块,随着病情发展,可以出现贫血、乏力、消瘦、低热等晚期表现。确诊方式是电子结肠镜加活检病理检查。提高结肠癌治愈率的关键是强调早期诊断,并且施行以根治性手术为主的综合治疗。

结肠癌的发病原因尚未完全阐明,导致结肠癌发生的因素可归纳为:

1.环境因素

饮食习惯、肠道细菌、化学致癌物质等;

2.内在因素

基因变异、腺瘤、血吸虫性结肠炎、慢性溃疡性结肠炎。

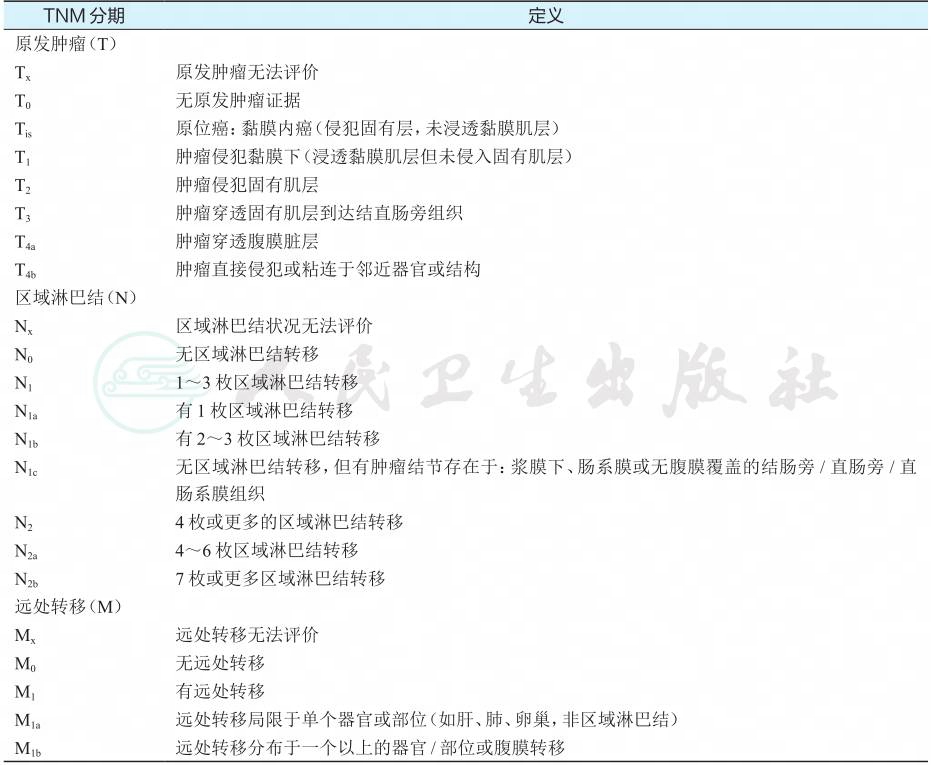

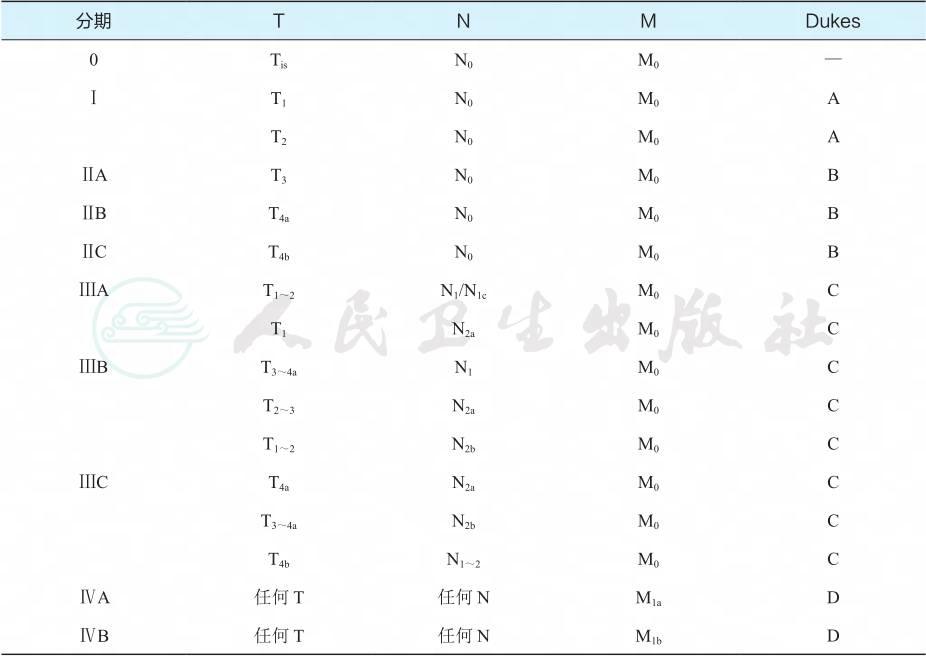

TNM分期法主要根据原发肿瘤浸润肠壁的深度、转移淋巴结枚数与有无远处转移而分为四期,具体分期法见表1、表2。

表1 结肠癌TNM分期系统(2017年第8版)

表2 结肠癌分期分组

好发部位以乙状结肠为中心发病率最高,盲肠次之,以下依次为升结肠、肝曲降结肠、横结肠和脾曲。

(一)大体形态分型

结肠癌大体形态分型:

1.肿块型(菜花型、软癌)

肿瘤向肠腔内生长、瘤体较大,呈半球状或球状隆起,易溃烂出血并继发感染、坏死。该型多数分化较高,浸润性小,生长较慢,好发于右半结肠。

2.浸润型(缩窄型、硬癌)

肿瘤环绕肠壁浸润,有显著的纤维组织反应,沿黏膜下生长,质地较硬,易引起肠腔狭窄和梗阻。该型细胞分化程度较低,恶性程度高,出现转移早。好发于右半结肠上端的大肠。

3.溃疡型

肿瘤向肠壁深层生长并向肠壁外浸润,早期即可出现溃疡,边缘隆起,底部深陷,易发生出血、感染,并易穿透肠壁。细胞分化程度低,转移早。是结肠癌中最常见的类型,好发于左半结肠及直肠。

(二)组织学分型

1.腺癌

大多数结肠癌是腺癌,约占其四分之三,腺癌细胞主要是柱状细胞、黏液细胞和未分化细胞,排列成腺管状或腺泡状,按其形态可分为:

(1)管状腺癌:是最常见的组织学类型。

(2)黏液腺癌:癌细胞分泌黏液,恶性程度较高。

(3)印戒细胞癌:在细胞内可将细胞核挤到一边,状似戒指,称为印戒细胞癌,分化低,预后差。

(4)乳头腺癌:癌细胞排列成粗细不等的乳头状结构。

2.未分化癌

癌细胞弥漫呈片或团块状,不形成腺管结构,癌细胞小、排列不规则,预后最差。

1.手术治疗

若肿瘤可以完全切除,则宜首选根治性切除手术;若术中发现肿瘤已不能完全切除,则可以考虑姑息性减瘤手术或结肠旁路手术以解除肠梗阻等并发症。

(1)结肠癌术前准备

1)全身疾病的治疗

术前评估患者全身各系统器官功能,调节患者全身情况,以使患者能够耐受手术。

2)术前化疗

尽管从理论上通过术前化疗可以减少肿瘤的负荷,增加肿瘤切除的可能性,减少术中肿瘤的播散而引起的转移,但目前的循证依据并不支持在无转移的结肠癌患者中应用术前化疗。但对于肿瘤复发或转移性结肠癌患者,术前化疗有明显的获益,目前较为有效的药物有氟尿嘧啶(5-FU)、奥沙利铂(L-OHP)和伊立替康(CPT-11)等,还可以考虑联用靶向治疗。根据给药途径可分为经静脉全身化疗和动脉插管区域化疗等。其中,对于转移灶无法切除的转移性结肠癌患者进行联合分子靶向药物的化疗的疗效已有公认:单纯化疗的肝转移灶转化切除率约为10%,若联合靶向治疗,可将转化切除率进一步提高至25%左右。

此外,术前局部化疗预防术后肝转移发生的研究目前尚处于探索中。复旦大学附属中山医院对Ⅲ期结直肠癌患者采用了术前肝动脉联合肿瘤区域动脉灌注化疗的策略,具体方案为5-氟脱氧尿苷1000mg、奥沙利铂100mg、丝裂霉素20mg,分别灌注于肿瘤区域动脉和肝动脉,结果显示可降低Ⅲ期结直肠癌术后肝转移的发生率、延缓肝转移的发生时间和提高术后3年生存率。

3)肠道准备

包括肠道清洁和减少肠道细菌两个方面,目的为减少术中污染以及术后感染的机会。传统的肠道准备包括术前3天开始口服半流质饮食,术前1~2天流质饮食;同时口服泻药,可选择的泻药包括:甘露醇、50%硫酸镁、番泻叶以及乳果糖等;口服抗菌药物,通常选用庆大霉素和甲硝唑,每天3次,同时给予维生素K。

传统的肠道准备过程复杂,目前多选用快速肠道准备,即口服聚乙二醇电解质,其成分包括聚乙二醇、无水硫酸钠、氯化钠、氯化钾、碳酸氢钠等。聚乙二醇电解质中的高分子长链聚合物不被肠道吸收,增加了局部的渗透压,使水分保留于结肠肠腔内,粪便被软化、含水量增加,促进肠蠕动而产生导泻的效果。同时加入了电解质,能够保持电解质平衡。常用方法为:成人用量2包,每包以1000ml水稀释,共2000ml液体在1~1.5小时内口服完毕。一般4小时后即可达到满意的肠道准备效果。

然而,本世纪初北欧国家提出的结直肠手术快速康复外科方案(enhanced recovery after surgery,ERAS)逐渐受到关注。ERAS主张不常规行机械肠道准备(具体内容见本章ERAS相关专题)。一直以来,术中肠道内容物的存在被认为与吻合口瘘相关,故而机械性肠道准备被认为是减少吻合口瘘和感染并发症行之有效的方法,但是这个理念并不是基于坚定的事实,而是更多地依赖专家的观念。目前越来越多循证医学证据对结直肠手术术前机械性肠道准备提出质疑。2007年Jung B等实施的一项多中心随机临床试验,共纳入了1343名准备实施结肠手术患者,随机分为2组,一组实施术前机械性肠道准备,另一组则不实施。结果显示,机械性肠道准备并不降低并发症的发生率,在择期结肠手术前可以略去。另外,ERAS方案认为术前口服抗菌药物肠道准备也缺乏依据,可以取消。

(2)根治性手术

结肠癌根治术的解剖基础为结肠的淋巴引流与结肠的营养血管相伴行,分为结肠边缘淋巴结、中间淋巴结以及主淋巴结。边缘淋巴结为肿瘤上下5cm以内肠旁的边缘动脉与肠壁之间的淋巴结,主淋巴结为结肠血管根部周围的淋巴结,中间淋巴结为位于结肠系膜内的动脉干及其分支动脉周围的淋巴结,通常分为5组,包括回结肠淋巴结、右结肠淋巴结、中结肠淋巴结、左结肠淋巴结以及乙状结肠淋巴结。相邻的血供动脉旁淋巴结有交通。因此结肠癌根治术的原则为距离肿瘤5~10cm的肠段连同原发病灶、结肠系膜和淋巴结一并切除,清扫肿瘤部位所在的一组以及上下两组的淋巴结,包括边缘淋巴结以及主淋巴结。

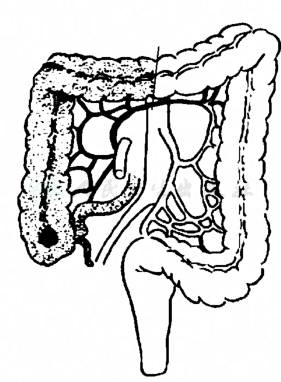

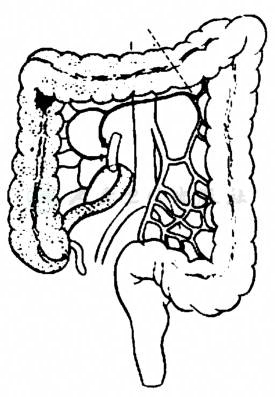

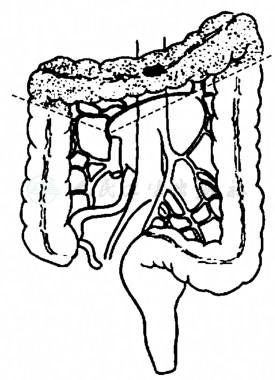

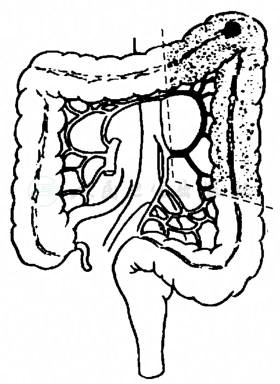

1)右半结肠切除术(图1,图2)

盲肠及升结肠癌的根治性切除,应同时切除回肠末段15~20cm、盲肠、升结肠、横结肠右半部及相关的系膜和脂肪组织,切除部分大网膜。切断及切除回结肠动脉、右结肠动脉、结肠中动脉右支及其伴随的淋巴结。结肠肝曲癌切除范围应超过横结肠中段。

图1 盲肠和近段升结肠切除范围

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

图2 上段升结肠和肝曲切除范围

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

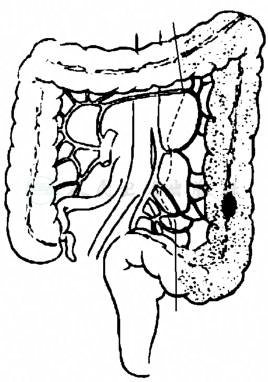

2)横结肠切除术(图3)

横结肠癌根治术的切除范围包括升结肠上1/3、横结肠以及降结肠上1/3,并切除相关的系膜、脂肪以及淋巴结,完全切除大网膜,切断结肠中动脉、右结肠动脉以及左结肠动脉的上升支。

图3 横结肠癌手术切除范围

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

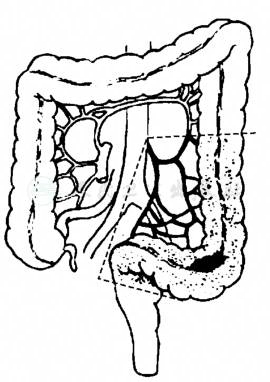

3)脾曲癌切除术(图4)

结肠脾曲癌根治术不必切除乙状结肠,切除范围包括横结肠左半、脾曲以及降结肠,并切除相关系膜及脂肪组织,切断结肠中动脉左支以及左结肠动脉,清扫所属区域淋巴结。

图4 结肠脾曲癌切除范围

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

4)左半结肠切除术(图5)

左半结肠切除术切除的范围包括横结肠左半、降结肠、部分或全部乙状结肠,以及相关的系膜和淋巴组织。切断结肠中动脉左支,左结肠动脉,或乙状结肠动脉,清扫相关区域淋巴结。

5)乙状结肠癌切除术(图6)

乙状结肠癌根治术切除的范围包括降结肠下段、乙状结肠以及直肠中段以上,切除相关系膜。脂肪及淋巴组织,切断乙状结肠动脉,或切断肠系膜下动脉根部以及直肠上动脉,清扫区域淋巴结。

图5 左半结肠切除术

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

图6 乙状结肠癌切除术

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

过去30年直肠癌治疗效果显著改善,患者生存已超过结肠癌。主要原因与实行全直肠系膜切除(total mesorectal excision,TME)有关。2009年Hohenberger等提出了与TME相对应的全结肠系膜切除(complete mesocolic excision,CME)的概念。TME和CME有相同的胚胎学理论基础,即在中肠或后肠的脏层和壁层筋膜间有一个潜在的无血管胚胎性解剖间隙,在直肠被Heald称为“神圣平面”(Holy plane)。上述胚胎学层面在左侧继续向上延续,经乙状结肠、降结肠,达胰腺背侧及包绕脾脏,右侧由盲肠向上经升结肠,达胰头十二指肠,终于系膜根部,结肠的淋巴引流被结肠脏层筋膜像信封一样包被局限于系膜内,而开口于血管根部。因此,根据CME的概念,手术中应在直视下锐性游离脏壁层间筋膜间隙,保持脏层筋膜的完整性,根部充分暴露营养血管结扎之。如此可最大限度地减少腹腔肿瘤播散和获得最大限度地区域淋巴结清除,从而获得更低的局部复发和更好的生存受益。目前多项研究已经证实CME可以提升手术标本质量和改善预后。Hohenberger等的大样本回顾性数据显示,CME可清除更多数量的淋巴结(中位数32枚,预后界值为<28枚vs.≥28枚,5年局部复发率由6.5%下降到3.6%,肿瘤相关生存率由82.1%增加到89.1%。Bertelsen等的回顾性临床研究,纳入了1395名患者,其中364例行CME手术,结果显示,CME与传统手术相比,可提高4年无疾病生存(85.8%vs.75.9%),按照预后分期进行亚组分析得到类似的结论:Ⅰ期:100% vs.89.8%;Ⅱ期:91.9% vs.77.9%;Ⅲ期:73.5%vs.67.5%。CME手术虽有收益,但是手术难度高于常规手术,并发症可能性增加等因素均限制了其推广应用。目前尚无高质量的RCT支持CME,但是CME概念的提出拥有外科、解剖和胚胎学理论基础以及一定的临床证据,为结肠癌治疗效果进一步改善带来了希望,并有望成为结肠癌手术的质量控制标准。

腹腔镜结肠癌根治术:随着微创外科的发展,腹腔镜结肠癌手术已经逐渐成熟。目前已有多个RCT证明腹腔镜结肠癌根治术与传统开腹手术相比,在短期疗效方面有优势,而在远期预后方面没有差异,其中比较知名的临床研究包括西班牙巴塞罗那研究、美国COST研究、欧洲COLOR研究、英国MRC CLASICC研究、德国LAPKONⅡ研究和澳大利亚ALCCaS研究等。以COLOR研究为例,该研究共纳入1248名患者,随机分入腹腔镜手术组和开腹手术组,结果显示腹腔镜手术组平均术中出血量明显减少(100ml vs.175ml,P<0.001),术后肠道功能恢复更快,所需麻醉药物更少,住院时间也明显缩短。从远期预后来看,腹腔镜手术组和开腹手术组3年无疾病生存率相仿(74.2%vs.76.2%,P=0.70),3年总生存率也相仿(81.8%vs.84.2%,P=0.45)。因此,NCCN指南和中国结直肠癌诊疗规范均将腹腔镜结肠癌切除术列为标准术式。结肠癌腹腔镜手术的根治性切除原则同开腹手术一样,但需要有经验的医师来进行,对无经验、非专科训练的医师,常达不到手术根治的程度。腹腔镜手术的主要优点在于手术创伤小,术后粘连少,术后恢复快。但并不是所有结肠癌都适用于腹腔镜手术,一些肿瘤巨大、周围组织受侵明显、腹腔粘连严重的结肠癌,腹腔镜操作往往很困难。另外,在腹腔镜手术时应时刻做好中转开腹手术的准备,以备腹腔镜手术难以操作或出现大出血等严重并发症时可以随时中转为开腹手术。新近出现的3D腹腔镜技术,是传统腹腔镜技术的进一步发展,具有三维立体的手术视野和手术操作的纵深感。3D腹腔镜结肠癌根治术具有和传统腹腔镜手术相同的适应证,手术操作步骤和技巧也基本一致,正在国内逐步推广。

腹腔镜手术在不断成熟和推广的过程中,也在与其他结直肠外科的新兴概念相融合。CME手术最初由Hohenberger提出时以开腹手术的方式完成,后续推广过程中,多个中心均通过腹腔镜完成CME手术,发现无论从手术时间,并发症发生率,还是标本质量方面来看,腹腔镜CME是安全可靠的。Storli等又对比了123例开放CME手术和128例腹腔镜CME手术的远期预后,结果显示3年无疾病生存率(74.8% vs.80.0%;P=0.405)和3年总生存率(80.4%vs.88.2%;P=0.152)均相仿。

机器人结肠癌根治术:与传统腹腔镜相比,机器人在构造上有诸多优势,比如灵活的机械臂,精准的操作,稳定的镜头以及三维视野等,这些优势使得机器人在狭小空间内的手术中表现突出。因此,在结直肠癌领域,机器人更加适合于直肠癌或乙状结肠癌根治术。对于右半结肠癌根治术,也有少量研究对比了机器人手术和腹腔镜手术,大部分为回顾性研究,结果显示机器人右半结肠癌根治术是可行,安全可靠,在术中出血量、中转开腹比例以及围术期并发症发生率等方面均与腹腔镜手术相仿。但是机器人右半结肠癌根治术手术时间长,费用高,这些都是限制其推广应用的因素。

2.化疗

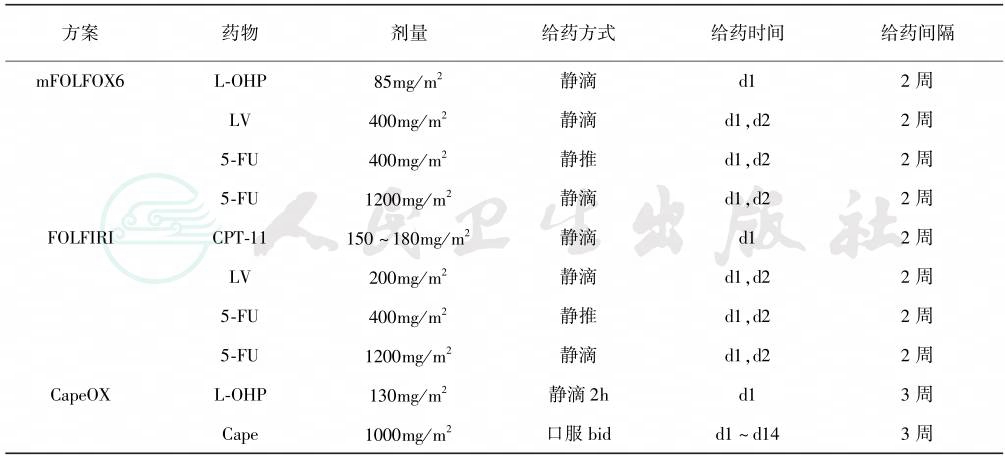

化疗是结肠癌的重要的综合治疗手段之一,对于已行根治性切除的结肠癌或已行R0切除的转移性结肠癌,术后辅助化疗可以降低术后复发和远处转移风险。对于可R0切除的转移性结肠癌,新辅助化疗可以减少术后复发的几率,增加治愈的可能性;对于无法R0切除的转移性结肠癌,术前化疗可能使肿瘤降期,增加肿瘤及转移灶的根治性切除机会;化疗还可以作为晚期失去手术指征患者的治疗手段,减缓疾病进展以及延长生存时间。目前应用于临床的结直肠癌化疗药物包括奥沙利铂(L-OHP)、依立替康(CPT-11)、氟尿嘧啶(5-FU)及其前体药物、氟尿嘧啶增效剂亚叶酸钙(LV)等。各种化疗药物均以5-FU作为基础,不同的组合衍生出不同的化疗方案,目前临床常用的化疗方案列表如下(表3)。

(1)常用化疗药物

1)氟尿嘧啶(5-FU)

5-FU是用于结肠癌化疗最早的有效药物,并且目前仍是常用化疗方案中最基本的药物。5-FU是尿嘧啶的同类物,进入人体细胞后可转化为有效的氟尿嘧啶脱氧核苷酸,通过与脱氧胸苷酸合成酶结合,阻断脱氧核糖尿苷酸转化为脱氧胸苷酸,而干扰DNA的合成,达到抗肿瘤的作用。5-FU是时间依赖性药物,维持一定时间的血药浓度可以明显加强其疗效,因此目前强调采用持续静脉滴注。

表3 结直肠癌常用化疗方案

L-OHP:奥沙利铂;LV:亚叶酸钙;5-FU:氟尿嘧啶;CPT-11:依立替康;Cape:卡培他滨

引自:实用外科学(全2册).第4版.ISBN:978-7-117-23988-2.主编:

2)亚叶酸钙(LV)

LV是5-FU增效剂,常与5-FU联合应用以提高其效果,单药使用无抗肿瘤作用。大致机制为5-FU的活性形态氟尿嘧啶脱氧核苷酸与能胸苷酸合成酶结合而干扰DNA合成,LV可与二者形成更加稳定的三联复合物而加强5-FU的作用。

3)奥沙利铂(L-OHP)

奥沙利铂是第三代铂类抗癌药物,为结直肠癌化疗的一线药物。在体内和体外研究中,均可观察到奥沙利铂与5-FU联合应用的协同细胞毒作用,具体机制不详。奥沙利铂联合5-FU和LV的FOLFOX方案是目前结直肠癌术后辅助化疗和晚期结直肠癌姑息化疗最有效的方案之一。FOLFOX方案依据用药剂量不同以及5-FU给药方法的不同分为7种,临床最常应用的为改良的FOLFOX6方案,即mFOLFOX6。

4)伊立替康(CPT-11)

CPT-11最早作为5-FU和LV化疗无效的二线药物,后CPT-11联合5-FU和LV的方案,即FOLFIRI方案,经临床研究证实用于进展期结直肠癌的姑息化疗可以明显改善预后。CPT-11及其活性代谢物SN-38可与拓扑异构酶I-DNA复合物结合,从而阻止断裂单链的再连接,达到抗肿瘤的作用。CPT-11并不建议用于结肠癌的新辅助化疗和辅助化疗,但其与奥沙利铂一样可以为进展期结直肠癌首选的化疗药物之一。临床最常应用的方案为FOLFIRI。

5)卡培他滨(Cap)

5-FU的前体,是一种口服化疗药物。卡培他滨在肿瘤组织内转化为5-FU,进而发挥治疗作用。由于卡培他滨转化为5-FU需要胸腺嘧啶磷酸化酶的催化,而肿瘤组织中此酶的浓度要高于正常组织,所以卡培他滨可以在肿瘤内发挥更大的作用而对于正常组织的毒性作用相对减少。卡培他滨为结直肠癌一线治疗药物之一,可以单药应用,单药剂量为2,500mg/m2每日一次口服,持续14天,然后休息7天,每三周为一个周期。也可与奥沙利铂联合为CapOX方案(表3),文献报道其与FOLFOX方案相比,疗效相似而毒性降低。

6)去氧氟脲苷

是氟化嘧啶衍生物中的新型5-FU前体,该药在肿瘤组织中能将高活性的嘧啶核苷磷酸化酶(PyNPase)转换成5-FU,从而起作用,具有选择性的抗肿瘤效应。

7)优福定(UFT)

是替加氟(FT207)与尿嘧啶以1∶4比例配制而成的复合药物。与亚叶酸钙口服片剂联合应用适合于老年患者以及难以耐受静脉化疗的晚期结肠癌患者。

(2)辅助化疗

是结肠癌根治术后最重要的辅助治疗手段,其主要目的是降低远期复发转移的风险,一般选用经静脉全身化疗的方式。2000年以前,辅助化疗方案仅有5-FU+LV。此后,随着奥沙利铂以及卡培他滨等化疗药物的相继出现,辅助化疗的效果有了极大的提升。著名的MOSAIC研究对比了FOLFOX方案和5-FU+LV方案在结肠癌辅助化疗中的效果,结果显示,FOLFOX方案可以显著提高术后3年无疾病生存率(78.2%vs.72.9%)。另外CapOX方案也有相应的RCT支持其疗效。但关于伊立替康用于辅助化疗的多个临床试验均发现,无论推注或输注5-FU/LV联合伊立替康,均不能带来有意义的生存获益,而且化疗毒性风险增加,因此伊立替康不应常规用于结肠癌的辅助化疗。

结肠癌根治术是否需要辅助化疗由其病理报告决定:Ⅰ期患者不需要辅助化疗;Ⅱ期患者存在争议,一般认为有高危因素[T4;肿瘤伴穿孔或梗阻;淋巴管、血管、神经侵犯;检出淋巴结<12个;肿瘤为低分化或未分化(MMR高频突变患者除外)]的患者需要辅助化疗;Ⅲ期必须行辅助化疗。建议辅助化疗持续时间为半年。

(3)姑息化疗

是进展期结肠癌综合治疗的重要治疗手段,可以使部分原无手术指征的结肠癌或有转移患者获得手术切除的机会。根据给药途径可分为经静脉全身化疗和动脉插管区域化疗等。化疗方案通常与术后辅助化疗方案相同,其中伊立替康在晚期肠癌中的疗效得到多项临床试验证实,并可以根据疗效为术后的辅助化疗做出指导与评价;动脉插管区域化疗主要针对肝转移病灶,常用的方法为肝动脉灌注化疗(hepatic artery infusion,HAI)。HAI即在影像学引导下,选择肝内肿瘤的滋养动脉,有针对性地输注化疗药物,其可以单独或与全身化疗一起使用,常用药物包括5-氟脱氧尿苷、奥沙利铂、丝裂霉素等,还需加用地塞米松及肝素等预防急性毒性反应或血栓形成。HAI可以一次性注入药物或者置泵持续注入药物,用药剂量文献报道各有不同。文献报道全身化疗或HAI应用于原不可切除的结肠癌肝转移患者,给药3~8个疗程不等,通常3~4个疗程评估一次手术可能性,可以使约20%原本已无手术机会的患者获得根治性手术切除的机会。

(4)局部化疗

包括肝脏的局部化疗和腹腔内局部化疗。肝脏局部化疗主要应用于结肠癌肝转移的治疗,可以作为预防术后肝转移的方法,也可以作为晚期失去手术机会的结肠癌患者的姑息治疗手段。常用的局部化疗方案包括肝动脉灌注化疗(hepatic artery infusion,HAI)和肝动脉栓塞化疗(transcatheter arterial chemoembolization,TACE)。TACE是经介入的方法超选供应肝转移灶的肝动脉,注入化疗药物并栓塞相应动脉,以达到化疗与切断血供的双重目的。腹腔内局部化疗,主要用于结肠癌腹腔播散的患者,常用的方法为腹腔热灌注化疗(continuous hyperthemic peritoneal perfusion chemotherapy,CHPPC),利用热疗能增加化疗药物疗效的热动力效应,将热疗和化疗相结合,以达到腹腔内播散病灶的局部控制。目前相关的临床研究大多为回顾性研究,且多限于应用方法和可行性的探讨,尚未形成成熟的体系,有待进一步推广。

3.分子靶向治疗

分子靶向治疗是以分子生物学为基础,针对肿瘤细胞受体、关键基因或调控分子,设计分子靶向药物,特异性的杀伤肿瘤细胞的治疗方法。在结直肠癌方面,分子靶向药物主要包括抗血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)受体的单抗,如贝伐珠单抗(bevacizumab)和抗表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)的单抗,如西妥昔单抗(cetuximab)和帕尼单抗(panitumumab)。最初,靶向药物用于化疗耐受的转移性结直肠癌患者,可显著延长总生存。后续的临床证据使靶向治疗的地位逐步提高,也确立了和化疗联合使用的治疗模式。目前,诸多高质量RCT均证明在转移性结直肠癌的一线治疗中,靶向治疗联合化疗对比单纯化疗能带来更多的生存获益。据此,靶向治疗联合化疗已成为转移性结直肠癌的一线治疗方案。在靶向药物适应证不断扩大的同时,亦有部分研究关注于术后辅助化疗联合靶向治疗的问题,美国的N0147研究和欧洲的PETACC8研究均显示术后辅助化疗(FOLFOX4或者mFOLFOX6)联合西妥昔单抗对Ⅲ期结肠癌患者无益,DFS和OS均相仿,可能的解释是西妥昔单抗对于微转移灶有不同的活性形式。总的来说,分子靶向治疗目前仅适用于转移性结直肠癌,可显著提高其预后。但是靶向药物价格昂贵,极大地限制了其推广运用。

抗EGFR单抗有明确的疗效预测标志物,即K-ras和N-ras基因。所有患者在使用前均应进行K-ras和N-ras基因状态监测,仅K-ras和N-ras全野生型的患者才能从抗EGFR单抗治疗中获益。CRYSTAL研究是首个对比化疗(FOLFIRI)联合西妥昔单抗和单纯化疗在进展期结直肠癌一线治疗中疗效的RCT,共纳入了1198名患者,结果显示K-ras exon2野生型的患者中,靶向组中位总生存期(23.5月vs.20.2月,P=0.0093),中位无疾病进展期(9.9个月vs 8.4个月,P=0.0012)以及客观反应率(57.3% vs.39.7%,P<0.001)均有明显提高。同类研究还有很多,OPUS研究选择了西妥昔单抗联合FOLFOX方案,PRIME方案则选择帕尼单抗联合FOLFOX方案,结果均与CRYSTAL研究相一致。目前抗EGFR单抗相关研究的热点集中在继续寻找疗效预测指标,以筛选出最适合该治疗的人群。上述几个研究后续报道均显示K-ras exon 3和4以及N-ras exon2、3和4均有预测疗效的作用,成为新的预测标志物。抗EGFR单抗特异性的不良反应为痤疮样皮疹,常见于面部,有研究表明早期出现皮疹的患者可能获得更好的生存期。

抗VEGF单抗能抑制血管生成,阻碍肿瘤血供,从而达到抗肿瘤的作用,适用于所有进展期结直肠癌患者。No16966研究是首个评价贝伐珠单抗联合CapOX或FOLFOX4方案一线治疗进展期结直肠癌疗效的临床试验,结果显示靶向组无疾病进展期明显延长(9.4个月vs.8.0个月,P=0.0023)。抗VEGF单抗最严重的不良反应包括消化道穿孔、出血、动脉血栓栓塞等,因此肠道支架置入后,处于原发灶(和)或转移灶手术围术期,以及有出血或血栓风险的患者不能使用或在严密监测下使用。

另有研究头对头对比抗VEGF单抗和抗EGFR单抗联合化疗的疗效。FIRE-3研究发现,虽然主要研究终点客观缓解率未达到显著差异,但在最终治疗终点总体生存方面,西妥昔单抗+FOLFIRI与贝伐珠单抗+FOLFIRI相比,中位总体生存期延长3.7个月,死亡风险降低23%。而CALGB80405研究主要研究终点,贝伐珠单抗+化疗组和西妥昔单抗+化疗组的中位总体生存期分别为29.0个月和29.9个月,次要研究终点中位无进展生存期分别为10.8个月和10.4个月,均无显著差异。

除此之外,靶向药物还有针对多种激酶的瑞格菲尼(regorafenib)等,可用于化疗及其他靶向治疗均无效的进展期结肠癌患者。

4.放疗

由于对结肠癌放疗的疗效存在争论,因此文献报道很少。一般放疗是作为联合于手术、化疗等手段治疗的措施之一。局部放疗适用于切缘阳性或切缘离肿瘤边缘十分接近或肿瘤未完全切除的患者。锁骨上淋巴结或腹膜后淋巴结有转移的患者应用放疗局部照射有一定的疗效。

择期结肠手术患者最佳的围术期方案是腹腔镜微创手术联合快速康复外科。。

5.结肠癌肝转移的治疗

肝脏是结肠癌最常见的远处转移器官,结肠癌肝转移可以在术前、术中或术后随访中被发现。结肠癌肝转移的早期仅表现为结肠癌本身的症状,并无肝脏受累症状。当发生广泛肝转移时,可以出现肝区疼痛、腹胀、食欲减退以及上腹部肿块等肝脏受累症状;部分原发灶症状轻微的患者可由于体检如超声或CT检查发现肝转移而首诊。晚期患者可因累及肝内胆管而出现黄疸,可致门脉高压或低蛋白血症,出现腹水,预后不良。

目前针对结直肠肝转移的治疗方案很多,包括手术治疗、化疗(全身静脉化疗和介入治疗)、靶向治疗和其他多种局部治疗(射频消融、微波消融、无水乙醇注射和冷冻术)等。其中手术是目前唯一有效的治愈手段。国外大宗病例报道治愈性肝切除术的手术死亡率1%~2.8%,术后5年生存率34%~48%,但仅有10%~25%结直肠癌肝转移患者确诊时适合于手术切除,另有约15%~20%的患者经过化疗或者化疗联合靶向治疗,即转化治疗后可获得切除肝转移灶的手术机会,其他的患者肝转移灶始终不可切,治疗重点应为转移灶的局部控制。

中国结直肠癌肝转移诊断和综合治疗指南(V2013)扩展结肠癌肝转移的手术适应证,具体包括:①原发灶能够或已经根治性切除;②根据肝脏解剖学基础和病灶范围肝转移灶可完全(R0)切除,且要求保留足够的肝脏功能,肝脏残留容积≥50%(同步原发灶和肝转移灶切除)或≥30%(分阶段原发灶和肝转移灶切除);③患者全身状况允许;④没有不可切除的肝外转移灶。

对于有切除适应证的肝转移灶推荐手术治疗,同时或分期切除皆可。Wagner报道116例结直肠癌肝转移患者行肝转移灶切除术,与70例药物治疗组作对照,其5年生存率分别为25%与2%,表明手术切除肝转移灶能极大地提高生存率。肝转移灶手术后超过一半的患者会复发,对于这类患者可以行多次切除,Pessaux曾报道结直肠癌肝转移患者行单次转移灶切除、复发后二次切除与二次复发后再切除的对比研究,结果显示5年生存率依次为33%、21%、36%,三组数据的无显著性差异,提示即使肝转移切除后复发,只要有手术适应证均应力争手术切除,其远期效果与首次切除相仿。

对于潜在可切以及由于转移灶过大或邻近分支血管而不可切的肝转移,均可尝试进行转化治疗,即通过化疗以及靶向治疗缩小转移灶从而获得手术机会。单纯化疗的转化切除率不足10%,联合靶向治疗则可显著提高转化切除率。复旦大学附属中山医院发起的NCT01564810研究对比了化疗(FOLFOX或FOLFIRI)联合西妥昔单抗和单纯化疗在转移性结直肠癌一线治疗中的效果,主要随访终点转化切除率有明显差异(25.7%vs.7.4%,P<0.01)。贝伐单抗联合化疗同样可以提高转化切除率,但是由于其抗血管机制,使其更容易形成肿瘤内空洞或坏死而不是肿瘤缩小,因此在转化切除方面效果略逊于抗EGFR单抗。

6.梗阻性结肠癌的治疗

梗阻性结直肠癌是老年人肠梗阻的主要病因之一。约70%的梗阻性结直肠癌发生在左半结肠及直肠,30%发生于右半结肠。梗阻性结直肠癌的常见的病理类型为环周生长的浸润型癌,多为Ⅲ或Ⅳ期,也有部分患者因肿块型癌占据肠腔一圈而引起梗阻。梗阻性结直肠癌常伴有贫血、低蛋白血症及电解质紊乱。

梗阻性结直肠癌常以肠梗阻为首发症状急诊入院。在患者一般情况允许下,均可考虑急诊手术治疗。右半结肠梗阻性结肠癌常行Ⅰ期根治性切除并吻合。虽然难以在术前行肠道准备,但是大多数左半结肠梗阻性结肠癌的Ⅰ期手术切除吻合目前认为是安全的,术中若能够行较为理想的肠道灌洗,使肠腔清洁之后仍可以行根治性切除,Ⅰ期吻合。若肠道不能充分灌洗或患者情况差、肠壁水肿明显,则可行肿瘤切除、近端造口手术。若梗阻时间较长,梗阻近端肠管常扩张并增生性肥厚,肿瘤切除后近端肠管与远端肠管直径相差较大,不利于Ⅰ期吻合,此时也应考虑近端造口术,待4~6个月后行Ⅱ期吻合手术。若术中发现其他不利于Ⅰ期吻合的因素,也不应强行吻合。

近来临床上已开展了术前经结肠镜放置肠梗阻导管或肠梗阻记忆合金支架等治疗方法,可进行减压引流和必要的肠道准备以提高根治性手术切除率和Ⅰ期吻合率。复旦大学附属中山医院报道了30例胃肠道癌性梗阻的患者经放置金属支架后1~3天梗阻症状得以缓解或完全解除。另有15例急性完全性肿瘤性低位结直肠梗阻患者行肠梗阻导管置入术,其中13例获得成功,冲洗引流后腹部X线片显示肠管扩张较明显好转,气液平面减少,并进一步接受了结直肠癌根治手术,无围术期死亡、术后吻合口瘘、出血等严重并发症。因此,结直肠癌致急性肠梗阻患者,首选急诊放置金属支架,待7~10天后即可行结直肠癌根治微创手术。

1.积极防治肠道疾病

积极锻炼身体。预防各种息肉、慢性肠炎(包括溃疡性结肠炎)、血吸虫病、慢性痢疾等,对于肠道息肉更应及早处理。这是结肠癌的预防措施之一。

2.改进饮食习惯

合理安排每天饮食,多吃新鲜水果、蔬菜等含有丰富的碳水化合物及粗纤维的食物,适当增加主食中粗粮、杂粮的比例,不宜过细过精。改变以肉类及高蛋白食物为主食的习惯。少吃高脂肪性食物,特别是要控制动物性脂肪的摄入。

3.定期检查

对结肠癌的高危人群,如40岁以上男性,家族性多发性肠息肉患者,溃疡性结肠炎患者,慢性血吸虫病患者及有结肠癌家族史的人应定期检查,警惕结肠癌的信号及早期症状,如大便习惯改变,腹泻、便秘交替,大便带血或黑便,大便形状变扁变细等。