英文名称 :endometrioid adenocarcinoma

组织学上与原发于子宫体的宫内膜腺癌极相似,后者的所有类型均可发生。占卵巢恶性肿瘤的16%~31%。

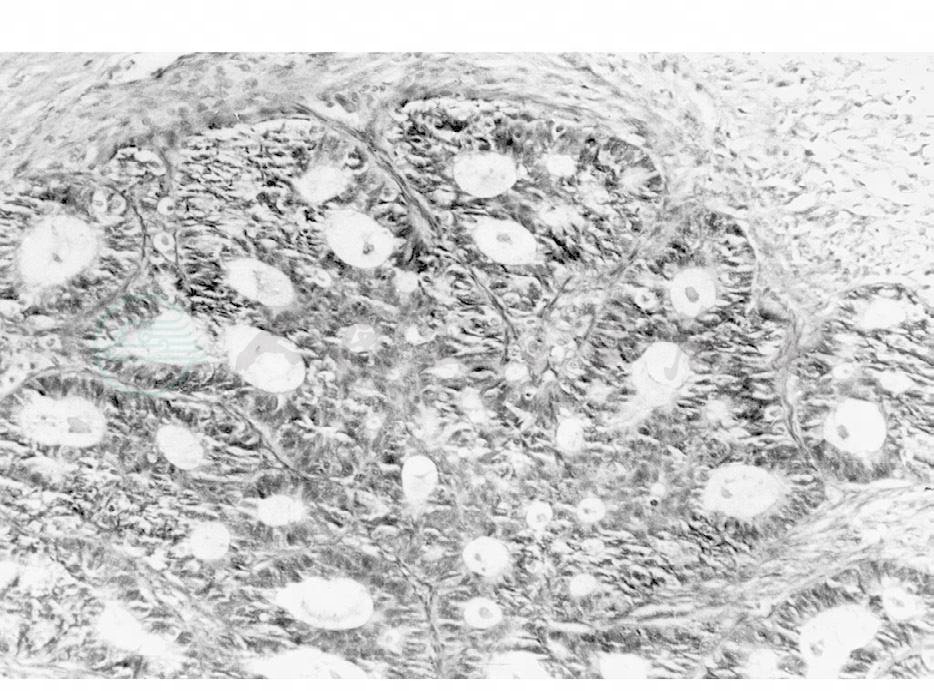

55%~60%为单侧,囊实性或大部分实性,有时伴有巧克力囊肿。外形光滑或结节状,或有表面乳头生长。大小不等,直径2~35cm;切面灰白色,脆,往往有大片出血。其乳头形态常短而宽,很少反复分支,可被覆单层或少数几层增生上皮(图1)。镜下有时可找到鳞化组织,个别情况酷似鳞癌,单纯卵巢鳞癌极少见。有时也能找到砂粒体。

图1 卵巢宫内膜样癌

卵巢宫内膜样癌根据腺体形态排列结构及细胞分化程度,肿瘤可分成三级:

1)高分化(Ⅰ级):分化较好,以腺体结构为主,有少量核分裂象。

2)中分化(Ⅱ级):实性部分约占1/2,腺体形态不规则,有大量小腺体彼此相连,核分裂象明显。

3)低分化(Ⅲ级):腺体结构已很少见,肿瘤细胞大量增生破坏了腺腔,形成弥漫一片,核分裂象增多。

卵巢宫内膜样癌与子宫内膜腺癌的关系:诊断原发性卵巢宫内膜样癌,必须排除来自子宫内膜腺癌的转移,因为子宫内膜腺癌发病率高,常有转移。约有5%~29%二者可同时发生,鉴别诊断两者均为原发的标准。1987年Scully提出以下几点:①两处肿瘤无直接联系;②肿瘤主要在卵巢和子宫内膜;③卵巢肿瘤局限于卵巢中心部分,子宫内膜腺癌病灶小于2cm;④无子宫肌层浸润或仅有轻度浅肌层浸润;⑤无淋巴管和血管浸润;⑥子宫内膜同时有非典型增生;⑦卵巢内有子宫内膜异位病灶。

近年来,对卵巢透明细胞癌及子宫内膜样癌的研究已有证据证实两者均与子宫内膜异位症有关。有研究显示,大约46%透明细胞癌及30%的内膜样癌有ARID1A基因的突变,导致其编码的BAF250a失表达,而BAF250a参与染色质重组,调节细胞周期、分化、增生、DNA修复及肿瘤抑制,相同发现也见于邻近的不典型增生的子宫内膜异位症,这些分子生物学的证据进一步证实两者与子宫内膜异位症的关系。分子生物学研究也提示异位的内膜其分子异常与正常内膜不同,主要是一些癌基因的激活。这些分子学改变导致这些内膜可以种植、生存并侵袭卵巢和腹膜组织,由此可能导致子宫内膜异位囊肿和盆腔子宫内膜异位病灶进展至低级别的子宫内膜样癌和透明细胞癌。

此外,在超过30%的内膜样癌中发现有调节细胞增生的Wnt通路中重要的基因——CTNNBI(β- catenin)的突变,而同样的突变却很少发现在其他类型中的卵巢癌当中。PTEN基因突变见于15%的内膜样癌,也很少在其他亚型中发现。

根据临床分期、病理分级等决定手术及辅助化疗。预后较浆液性或黏液性癌好。