中文别名 :绒癌

妊娠性绒毛膜癌,简称绒癌,是一种由大片显著异型的双相型滋养细胞组成的不形成绒毛的恶性肿瘤。原发病灶一般在子宫,但也可以在宫颈、阴道、输卵管、卵巢或阔韧带内。

绒癌的发病机制尚不明确。约半数的妊娠性绒癌发生于完全性葡萄胎之后,另一些病例发生于流产、正常妊娠或异位妊娠之后。正常妊娠后发生的绒癌可以从胎盘内的小病灶转移至子宫肌层。

大体检查肿瘤多为界限相对清楚的出血性结节状病灶,切面似胎盘、面筋、海绵样,质地偏软,较脆,暗红色,出血坏死明显。

镜检见滋养细胞高度增生伴明显出血坏死,不形成绒毛或水泡状结构。因为绒毛膜癌自身不含血管,靠滋养细胞侵蚀宿主血管获取营养物质生存,所以恶性滋养细胞一般存在于病灶的边缘区,中心为大片的出血坏死。肿瘤细胞主要由细胞滋养细胞和合体滋养细胞组成,滋养细胞聚集成片、巢状,呈浸润性、扩张性生长。核异型明显,核分裂多见。绒毛膜癌易于浸润血管形成瘤栓。免疫组化上皮性标记、hCG表达强阳性,HPL也可阳性表达。p53、Ki67阳性率高。

巨检,绒癌通常表现为单个或多发界限清楚的出血结节。原发于子宫的肿瘤可以出现在深肌层。肺、脑和肝脏是最常见的转移部位,表明肿瘤主要是沿血流方向播散的。

镜检,绒癌表现为中央是单核细胞滋养细胞周围环绕多核合体滋养细胞的双相图像(图1)。保存完好的存活肿瘤细胞主要存在于病变的周边,而中央常见出血和坏死。常规上,诊断绒癌不应看到绒毛结构。细胞滋养细胞中可以看到一些核分裂,单核分裂和肿瘤预后无相关性。

图1 胎盘部位滋养细胞肿瘤由单一的胎盘部位性滋养细胞组成

绒癌患者的生殖系统会出现一些与hCG有关的改变,包括Arias-Stella现象、类似于孕激素作用的蜕膜样反应、宫颈的微腺体增生和双侧卵巢的黄体囊肿。卵巢囊肿被看作是复发或治疗后持续性绒癌的指征。

1.血hCG测定:一般足月产或流产后血hCG在1个月内转为阴性,葡萄胎完全排出后2个月hCG亦应转阴。超过上述时间,血hCG仍未正常,或一度正常后又转为阳性,除外胎盘残留、不全流产或残余葡萄胎等情况后,应考虑绒癌可能。

2.胸部X线或肺CT:可见有转移阴影或出现其他脏器转移。

3.盆腔动脉造影:表现同侵袭性葡萄胎。

4.彩色多普勒超声:一旦病灶侵蚀子宫肌层,彩超检查常可发现广泛的肌层内肿瘤血管浸润及低阻性血流频谱。

5.病理检查:在子宫肌层或其他切除的器官可见大片坏死和出血,在其周围可见大片生长活跃的滋养细胞,并且肉眼及镜下均找不到绒毛结构。

在发现有效化疗药物之前,一旦诊断为绒癌均采用子宫切除的方法治疗,但疗效极差,除少数病变局限于子宫的患者能存活外,凡有转移者几乎全部难以治愈。自20世纪50年代首先证实大剂量甲氨蝶呤能有效治疗恶性滋养细胞肿瘤以及随后发现了一系列有效化疗药物后,其治愈率得到明显提高。并开创了以化疗为主,手术及放疗为辅治疗绒癌的新纪元。

1.化学药物治疗

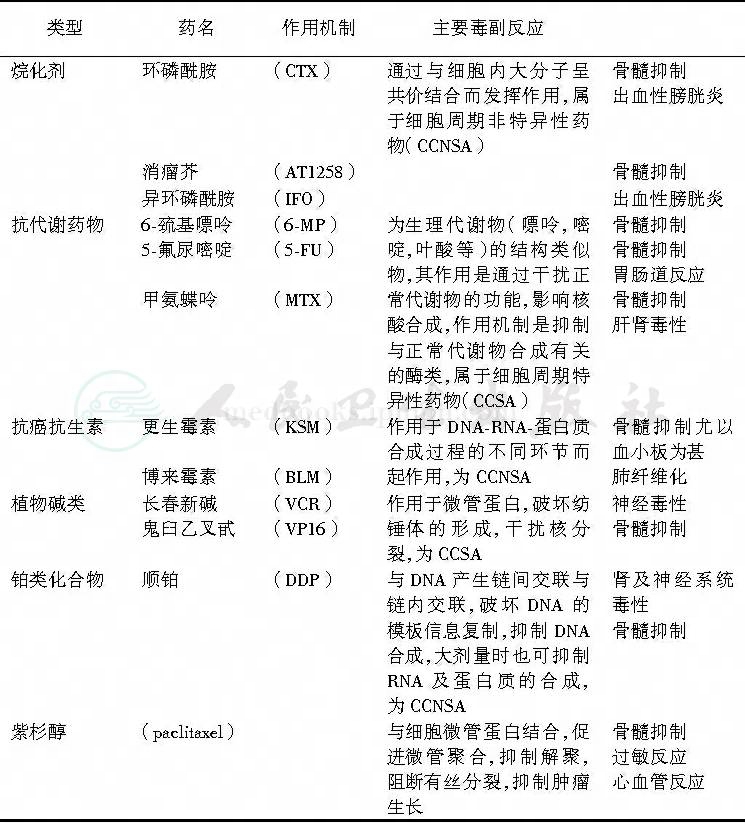

(1)常用化疗药物:自50年代后期,找到几种有效的化疗药物后,绒癌的治疗效果才有了明显的提高。国外最早试用成功的是甲氨蝶呤(methotrexate,MTX),我国最早试用成功的是6‐巯基嘌呤(6‐mercaptopurine,6‐MP)。为解决药物过量的毒副反应及耐药问题,又随后找到了5‐氟尿嘧啶(5‐fluorouracil,5‐FU)、更生霉素(kengshengmycin,KSM)、消瘤芥(nitrocaphane,AT‐1258)等一系列化疗药物。单药或联合应用均可取得明显疗效。用于治疗恶性滋养细胞肿瘤常用化疗药物的作用机制及主要毒副反应见表1。

表1 常用化疗药物及主要毒副作用

(2)单药化疗:主要用于病灶局限于子宫及低危转移性滋养细胞肿瘤患者。常用的方案如下:①5‐氟尿嘧啶:按每天每公斤体重28~30mg,溶于5%葡萄糖500ml,均速静脉点滴8小时,8~10天为1疗程,疗程间隔为2周;②更生霉素:按每天每公斤体重10~13μg,溶于5%葡萄糖500ml,静脉滴注,5天为1疗程,疗程间隔为12~14天;③甲氨蝶呤‐四氢叶酸方案:按每天每公斤体重1.0~2.0mg,深部肌肉注射,第1、3、5、7天隔日用药1次。在MTX给药后24小时,第2、4、6、8天按每天每公斤体重0.1~0.2mg肌肉注射四氢叶酸,8天为1个疗程,疗程间隔为12~14天。

(3)联合化疗:对肿瘤出现多处转移或FIGO预后评分为高危患者,应采用两种或两种以上的药物联合化疗。以5‐氟尿嘧啶或氟尿苷为主的联合化疗方案或者以甲氨蝶呤为主的EMA/CO方案(鬼臼乙叉甙、甲氨蝶呤、放线菌素D、环磷酰胺及长春新碱)可作为首选联合方案。如果患者对以5‐FU为主的联合化疗或EMA/CO发生耐药,亦可采用以顺铂等联合化疗方案治疗,以提高缓解率。近年来临床医师也在不断寻找一些新的化疗药物及方案治疗耐药性滋养细胞肿瘤患者,Van Besien等报道采用超大剂量联合化疗方案(异环磷酰胺,卡铂,足叶乙苷)及自体造血干细胞移植治疗耐药患者取得满意效果。紫杉醇作为新一代植物碱类抗肿瘤药,对耐药患者的治疗也有成功的报道,但多为个案或少数病例,其确切疗效尚有待进一步临床验证。

2.手术治疗

在进行有效化疗之前,恶性滋养细胞肿瘤的治疗主要为手术切除子宫,但效果极差。自证明大剂量化疗能有效的治疗该肿瘤后,手术就逐步居于治疗的次要地位。然而,在某些情况下,手术治疗仍有十分重要的价值。主要适应证如下:

(1)当原发病灶或转移瘤大出血(如子宫穿孔、肝脾转移瘤破裂出血等),如其他措施无效,常需立即手术切除出血器官,以挽救患者生命;

(2)对年龄较大且无生育要求的患者,为缩短治疗时间,经几个疗程化疗,病情稳定后,可考虑进行子宫切除术;

(3)对于子宫或肺部病灶较大,经多疗程化疗后,血hCG已正常,而病变消退不满意者,亦可考虑手术切除;

(4)对于一些耐药病灶,如果病灶局限(如局限于子宫或局限于一叶肺内),亦可考虑在化疗的同时辅以手术切除。

3.放射治疗

在应用有效化疗药物之前,放射治疗也常用来治疗绒癌的肺或阴道转移。然而随着化疗药物治疗的长足进展,放射治疗对该肿瘤的应用价值已日渐局限。但在某些情况下,放射治疗仍有一定的作用,特别是对顽固性耐药病灶的治疗、预防转移灶出血及减轻疼痛等方面效果尚可。有文献报道,对脑转移及肝转移患者,采用全脑或全肝照射,约有50%的患者可获痊愈。

4.选择性动脉插管介入治疗

随着介入性放射技术的不断发展,选择性动脉插管灌注化疗或动脉栓塞治疗已开始应用于滋养细胞肿瘤的治疗。

由动脉内注入化疗药物,药物直接进入肿瘤供血动脉,肿瘤内药物浓度比一般周围静脉给药高得多,从而可明显提高疗效,尤其是对于肿瘤细胞增殖周期较快的滋养细胞肿瘤,采用保留动脉插管持续灌注的方法,能有效提高时间依从性抗代谢药物的疗效。特别是对于需要保留生育功能的患者疗效显著。

选择性动脉栓塞术可用于治疗滋养细胞肿瘤导致的腹腔内出血或子宫出血。动脉造影能很快明确出血部位,选择性动脉栓塞术可准确地阻断出血部位血供,达到止血目的。该手术操作时间短、创伤小,对绒癌子宫出血患者在保守疗法无效时,可考虑进行子宫动脉栓塞术而达到保留生育功能的目的。对肝脾转移瘤破裂大出血患者也是一种有效的应急措施,使某些无法承受手术的患者可能获得治疗机会。