英文名称 :lymphoma

淋巴瘤起源于淋巴结和淋巴组织,其发生大多与免疫应答过程中淋巴细胞增殖分化产生的某种免疫细胞恶变有关,是免疫系统的恶性肿瘤。淋巴瘤是最早发现的血液系统恶性肿瘤之一。1832年Thomas Hodgkin报告了一种淋巴结肿大合并脾大的疾病,后Wilks将其命名为霍奇金病(HD),现称为霍奇金淋巴瘤(HL)。1846年Virchow从白血病中区分出一种称为淋巴瘤或淋巴肉瘤(lymphosarcoma)的疾病,后Billroth将此病称为恶性淋巴瘤(malignant lymphoma),即现在的非霍奇金淋巴瘤(NHL)。我国淋巴瘤的总发病率男性为1.39/10万,女性为0.84/10万,发病率明显低于欧美各国及日本,HL占所有淋巴瘤的8%~11%(国外约25%)。我国淋巴瘤的死亡率为1.5/10万,排在恶性肿瘤死亡原因的第11~13位。欧美国家HL发病年龄呈双峰:第一个发病高峰年龄为15~30岁的青壮年,第二个高峰在55岁以上。

一般认为感染及免疫因素起重要作用,理化因素及遗传因素等也有不可忽视的作用。病毒学说颇受重视。用免疫荧光法检查HL病人的血清,可发现部分病人有高效价抗Epstein-Barr(EB)病毒抗体。HL病人的淋巴结在电镜下可见EB病毒颗粒。在20%HL的R-S细胞中也可找到EB病毒。EB病毒也可能是移植后淋巴瘤和AIDS相关淋巴瘤的病因。Burkitt淋巴瘤有明显的地方流行性。非洲儿童Burkitt淋巴瘤组织传代培养中分离出EB病毒;80%以上的病人血清中EB病毒抗体滴定度明显增高,而非Burkitt淋巴瘤病人滴定度增高者仅占14%;普通人群中滴定度高者发生Burkitt淋巴瘤的机会也明显增多,提示EB病毒可能是Burkitt淋巴瘤的病因。日本的成人T细胞白血病/淋巴瘤有明显的家族集中趋势,且呈地区性流行。20世纪70年代后期,一种逆转录病毒——人类T淋巴细胞病毒Ⅰ型(HTLV-Ⅰ)被证明是成人T细胞白血病/淋巴瘤的病因(见本篇第九章)。另一种逆转录病毒HTLV-Ⅱ近来被认为与T细胞皮肤淋巴瘤(蕈样肉芽肿)的发病有关。Kaposi肉瘤病毒(human herpes virus-8)也被认为是原发于体腔淋巴瘤的病因。边缘区淋巴瘤合并HCV感染,经干扰素和利巴韦林治疗HCVRNA转阴时,淋巴瘤可获得部分或完全缓解。幽门螺杆菌(Hp)抗原的存在与胃黏膜相关性淋巴样组织结外边缘区淋巴瘤(胃MALT淋巴瘤)发病有密切的关系,抗Hp治疗可改善其病情,Hp可能是该类淋巴瘤的病因。免疫功能低下也与淋巴瘤的发病有关。遗传性或获得性免疫缺陷病人伴发淋巴瘤者较正常人为多,器官移植后长期应用免疫抑制剂而发生恶性肿瘤者,其中1/3为淋巴瘤。干燥综合征病人中淋巴瘤的发病率比一般人高。

按组织病理学改变,淋巴瘤可分为霍奇金淋巴瘤(Hodgkin lymphoma,HL)和非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin lymphoma,NHL)两大类。

1.霍奇金淋巴瘤

(1)病理学检验:淋巴结穿刺或活检取材制片后,经HE或瑞氏染色,于显微镜下观察细胞形态学。典型病例可找到Reed-Sternberg(R-S)细胞。R-S细胞为巨大的双核细胞,胞体大,直径约30~50μm,最大可达100μm,细胞呈圆形、椭圆形、肾形或不规则形。胞核较大,直径15~18μm,呈圆形,分叶状或扭曲状,多为2个,也有单个或多个者。呈对称性双核者,称为“镜影核”,核膜清晰,核仁一个至多个,大而明显,染色质呈颗粒状或网状,胞质较为丰富,染蓝色或淡紫色,有不规则的胞质突起,无或有少数嗜天青颗粒。典型的R-S细胞在霍奇金淋巴瘤的诊断上有重要意义,但若病理组织已证实其他条件符合,而缺乏R-S细胞,结合临床亦可作出霍奇金淋巴瘤的诊断。

(2)血象:多数患者早期无贫血,小部分患者有轻到中度的贫血,可为正细胞正色素性,或小细胞低色素性。白细胞、血小板一般正常。疾病晚期,尤其是病变浸润骨髓后,可发生全血细胞减少,也有中性粒细胞、嗜酸性粒细胞及淋巴细胞增多。

(3)骨髓象:病变早期正常,小部分患者骨髓涂片可找到R-S细胞,骨髓活检发现R-S细胞阳性率高于涂片,达9%~22%。

(4)其他检验:疾病活动期有血沉增快,血清碱性磷酸酶和血清铁升高,提示骨骼有浸润或破坏;结核菌素试验、淋巴细胞转化或玫瑰花结试验均可呈阴性,提示患者免疫功能低下;其他尚有血清α2-球蛋白、触珠蛋白及血清铜浓度增高,晚期有低丙种球蛋白血症和C3增高。

2.非霍奇金淋巴瘤

(1)病理学检验:病理组织学切片检查是诊断本病的关键性依据,瘤细胞有以下4种类型

1)淋巴细胞型:肿瘤性淋巴细胞分化良好,与成熟的小淋巴细胞相似,胞体小,多呈圆形或卵圆形,胞质量少,胞核圆,有凹陷、切迹,不规则。核染色质呈粗颗粒状,分布不均,多无核仁,分化不良者,瘤细胞以原淋及幼淋细胞为主,胞体较大,呈圆形或椭圆形,常有凹陷、切迹、分叶、折叠、结节及花瓣状等畸形,核仁1~2个,核染色质常凝集,呈粗颗粒状,分布较均匀,胞质染深蓝色或浅蓝色,胞质量增多。

2)组织细胞型:所谓的“网状细胞肉瘤”,以肿瘤性组织细胞为主,其特征是胞体大小不等,直径15~25μm,呈多形性,如圆形、椭圆形、锤形及不规则形等,核型多样化,胞核有凹陷、切迹、扭曲、折叠、多叶或双核等。核染色质疏松,呈网状分布均匀或不均,核仁一个至多个,亦可隐约不显,核分裂象易见,胞质较丰富,着色浅蓝或灰蓝,常不均匀,可有小空泡或紫红色颗粒出现。

3)混合细胞型:兼有淋巴细胞型及组织细胞型特征。

4)未分化型:瘤细胞形态较为特殊。

(2)血象和骨髓象:白细胞数多正常,淋巴细胞可增多,少数晚期患者瘤细胞侵犯骨髓,此时血象及骨髓象类似于白血病,称淋巴瘤细胞白血病。当淋巴瘤细胞侵犯骨髓后,需要从形态学上区别的淋巴瘤和白血病有:①小淋巴细胞型淋巴瘤与慢性淋巴细胞白血病;②Burkitt型小无裂细胞型淋巴瘤与急性淋巴细胞白血病L3型;③原淋巴细胞型淋巴瘤与急性淋巴细胞白血病L1型或L2型。

(3)免疫学检验

1)玫瑰花结试验:①绵羊红细胞玫瑰花结形成,提示瘤细胞来源于T细胞;②小鼠红细胞玫瑰花结以及EAC玫瑰花结形成提示B细胞来源。

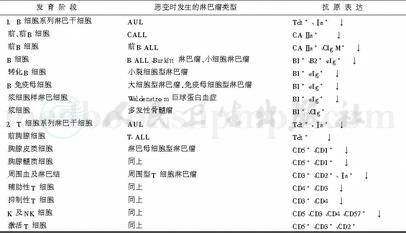

2)细胞表面标志检测:应用单克隆抗体技术检测细胞表面的抗原表达,不但可确定细胞来源,而且可确定其亚型(表1)。

表1

B细胞与T细胞发育过程及各阶段抗原

(4)遗传学检验:部分淋巴瘤患者有染色体的改变,如染色体的畸变、易位等。

(5)其他检验:酸性磷酸酶染色有助于T细胞淋巴瘤的诊断,少数患者有Coombs试验阳性。