英文名称 :uterine sarcoma

子宫肉瘤(uterine sarcoma)是非常罕见的恶性间叶源性肿瘤,占子宫恶性肿瘤的2%~4%。来源于子宫平滑肌、肌层内结缔组织和子宫内膜间质,多见于40~60岁妇女。

子宫肉瘤占所有子宫体恶性肿瘤的3%~8%,由于相对少见,关于其病因的研究报道不多,子宫平滑肌肉瘤为单克隆来源,尽管通常认为其起源于良性平滑肌瘤,但是大多数情况并非如此。它们似乎是发源于独立的病变。支持这一理论的证据是平滑肌肉瘤的分子通路不同于平滑肌瘤或正常肌层。子宫内膜间质肿瘤有多种类型的染色体变异。然而,染色体重组模式显然不是随机的,常涉及染色体臂6p和7p。基因易位涉及多条染色体,因此造成的融合蛋白被认为参与了子宫内膜间质肿瘤的发生。

子宫肉瘤病因不明,临床研究发现其有如下发病高危因素。

1.盆腔放疗史

盆腔放疗史与子宫肉瘤发病的关系尚有争论。有人认为本病与放疗史有关,孙建衡报道12例混合型中胚叶肉瘤中,有6例曾因宫体癌或宫颈癌接受盆腔放疗,此6例分别于放疗后5~10年发病。近年有报道,子宫恶性米勒管混合瘤及其他子宫内膜间质肉瘤(不包括平滑肌肉瘤)的患者,有盆腔放疗史者占7.0%~22.7%,而包括平滑肌肉瘤在内的子宫肉瘤患者有盆腔放疗史者,占比很少,为0~2.4%。有报道,子宫肉瘤有盆腔放疗史者为8.3%,从放疗到发现肉瘤间隔1.5~27年,一般10~20年。表明放疗史与子宫内膜间质肉瘤的发病有关,而与平滑肌肉瘤关系不大。

分析原因,多为盆腔内恶性肿瘤或功能性子宫出血行放射治疗后绝经者。因而认为这类患者可能本身已具有发生子宫肉瘤的潜在因素,并非放疗所致,有待进一步研究。

2.雌激素刺激

有学者提出,子宫内膜间质肉瘤的发病与无对抗性雌激素长期持续性刺激子宫内膜有关,其报道的子宫肉瘤患者中,有的于绝经后曾长期应用雌激素补充治疗,有的患者同时伴有卵泡膜细胞瘤或多囊卵巢,或诊断性刮宫病理检查为子宫内膜非典型增生或复杂性增生。个别患者经检测,血中雌二醇水平升高,并于术后大幅度下降。因此,考虑这类患者发生子宫肉瘤,可能与内源性或外源性雌激素长期刺激子宫内膜有关。

子宫肉瘤(uterine sarcoma)发病率低,约占女性生殖道恶性肿瘤的1%,占子宫恶性肿瘤的3%~7%。多发生在40~60岁,各种类型肉瘤的发病年龄不同,宫颈葡萄状肉瘤多发生在幼女,子宫平滑肌肉瘤可发生于任何年龄,一般为43~56岁,平均发病年龄为50岁;子宫内膜间质肉瘤多发生于生育年龄妇女,平均年龄为34.5岁,未分化子宫内膜肉瘤多为围绝经期妇女,平均年龄为50.8岁,而子宫米勒管混合瘤多为绝经后女性,平均年龄为57.3岁。

子宫肉瘤来源于子宫间质、结缔组织或平滑肌组织等,虽少见,但组织成分繁杂,分类繁多,有学者将子宫肉瘤分为100多种类型。关于其命名也不规范,部分肿瘤的命名尚不一致,2014年WHO将子宫癌肉瘤归为子宫内膜癌,腺肉瘤仍属子宫肉瘤。2020年WHO第五版分类包括:子宫平滑肌肉瘤(leiomyosarcoma of uterus,LMS)、子宫内膜间质肉瘤(endometrial stromal sarcoma,ESS),以及血管等其他间叶组织来源的恶性肿瘤。

(一)子宫肉瘤转移

子宫肉瘤的恶性生物学行为总体分为2种情况,平滑肌肉瘤、高级别子宫内膜间质肉瘤和未分化肉瘤表现为侵袭性生长方式,疾病进展迅速;低级别子宫内膜间质肉瘤和腺肉瘤表现为惰性生长方式,疾病进展缓慢。

子宫肉瘤的转移途径主要有以下3种。

1.血行播散

是平滑肌肉瘤的主要转移途径,平滑肌肉瘤倾向于血行播散。例如,肺转移尤其常见,超过半数的患者在复发时会有远处播散。低级别子宫内膜间质肉瘤以子宫旁血管内瘤栓较为多见。

2.直接浸润

在一定程度上所有子宫肉瘤都以直接扩散的方式侵袭,可直接蔓延到子宫肌层甚至浆膜层。高级别子宫内膜间质肉瘤和未分化子宫内膜肉瘤局部侵袭性强,常有肌层浸润及破坏性生长。

3.淋巴结转移

高级别子宫内膜间质肉瘤和未分化子宫内膜肉瘤较易发生淋巴结转移。平滑肌肉瘤淋巴播散较少。在一项妇科肿瘤协作组(GOG)的临床病理研究中,少于5%的临床Ⅰ期和Ⅱ期患者存在淋巴结转移。

(二)子宫肉瘤分期

国际妇产科联盟(Federation International of Gynecology and Obstetrics,FIGO)和美国癌症联合委员会(AJCC)分别从1958年和1964年开始制定恶性肿瘤的分期标准,2种分期系统中包含的预后相关参数不同。由于子宫肉瘤发病率低,上述组织一直未对其制定独立的分期标准。

大部分肉瘤按照AJCC的TNM系统进行分期,而大部分妇科恶性肿瘤则采用FIGO的手术病理分期,子宫肉瘤分期一直采用的是FIGO 1988年子宫内膜癌手术-病理分期标准。

近年的一项研究分析了FIGO和AJCC分期系统在子宫平滑肌肉瘤中的应用价值,旨在探讨现有分期系统能否将患者分为临床上有意义的不同亚群,是否具有预示预后价值。研究发现230例子宫平滑肌肉瘤按照FIGO分期,除Ⅰ期和Ⅳ期,其他各期之间的无进展生存期(progression free survival,PFS)和总生存期(overall survival,OS)无显著性差异;子宫肿瘤的FIGO分期反映了上皮性肿瘤的发展、扩散规律,但忽视了肿瘤大小、分化程度、组织学类型等肉瘤预后相关因素,因此不适于间叶肿瘤的分期;根据AJCC分期系统,Ⅱ期和Ⅲ期子宫平滑肌肉瘤无疾病生存期和总生存期无显著性差别;该系统包含了肿瘤大小、分化程度和浸润深度,但缺乏肿瘤起源部位或组织学类型信息,也未考虑到手术时局部侵犯或区域扩散等细节,应用于子宫肉瘤也有很大缺陷。Zivanovic等对比了219名子宫平滑肌肉瘤分别按照FIGO和AJCC系统分期后,相同期别患者的生存率。结果显示2种分期系统相应的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期患者无疾病生存率和总生存率有很大差别;而FIGO各期病变用AJCC系统重新分期,期别通常升高;2种系统的Ⅱ、Ⅲ期患者预后都存在重叠,在预示预后方面,两者均未显示更大优势。

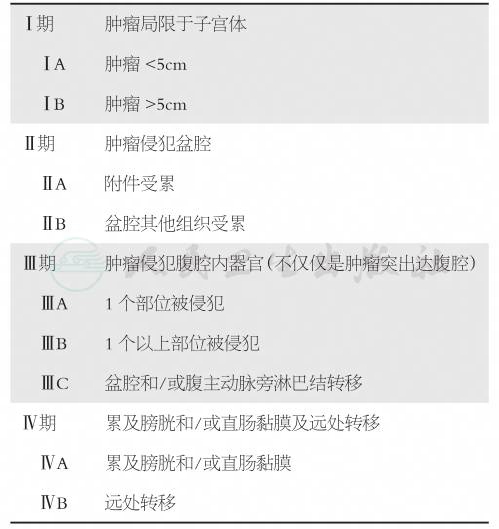

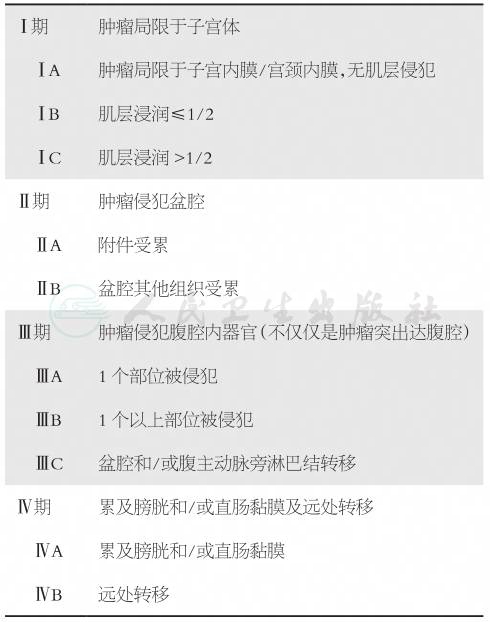

上述研究结果表明FIGO和AJCC分期系统在子宫平滑肌肉瘤中的临床价值并不理想,其不能完全反映肿瘤的预后和生存,因此,迫切需要制定能反映各种子宫肉瘤生物学特性和预后的独立分期系统。经过2年筹备,FIGO妇科肿瘤委员会联合国际妇科病理学协会(International Society of Gynecological Pathologists,ISGyP)、国际妇科肿瘤协会(International Gynecologic Cancer Society,IGCS)、国际妇癌组织(Gynecologic Cancer Inter Group,GCIG)、美国妇科肿瘤医师协会(Society of Gynecologic Oncology,SGO)和美国癌症联合委员会(AJCC)制定了新的子宫肉瘤分期标准,2008年9月新分期通过FIGO审批,2009年正式宣布使用新分期。新的分期系统包括2部分:①子宫平滑肌肉瘤和子宫内膜间质肉瘤分期(表1);②腺肉瘤分期(表2)。在子宫肉瘤分期中,不仅将肿瘤侵及深度、淋巴结受侵等列入分期中,对于子宫平滑肌肉瘤还将肿瘤大小纳入分期。

表1子宫平滑肌肉瘤/子宫内膜间质肉瘤分期(FIGO,2009)

表2子宫腺肉瘤分期(FIGO 2009年)

在新分期强调“肿瘤大小”的意义,局限于子宫的平滑肌肉瘤和子宫内膜间质肉瘤以5cm为界分为ⅠA和ⅠB期,研究表明肿瘤大小是平滑肌肉瘤重要的预后因素,肿瘤直径达6~10cm时,淋巴结转移率为50%,而淋巴结阳性和阴性患者的5年疾病特异生存率分别为26%和64.2%(P<0.001)。

新分期不再以“子宫颈侵犯”作为Ⅰ、Ⅱ期的界定标准,因为上皮性肿瘤(子宫内膜癌)侵犯子宫颈间质代表疾病的更高期别,而子宫平滑肌肉瘤、内膜间质肉瘤是起源于子宫肌层和间质的间叶肿瘤,可通过肌层或间质扩散至子宫颈,这种直接蔓延在指示预后方面意义有限。随着对子宫肉瘤临床研究的深入和资料的进一步积累,将会发现更多的预后指标,有助于证实和检验新分期的合理性。

根据2014年出版的世界卫生组织女性生殖道肿瘤的分类,常见的子宫肉瘤的组织发生和病理如下:

1.子宫平滑肌肉瘤(uterine leiomyosarcoma, uMLS)

最常见,占子宫肉瘤的45%,是由具有平滑肌分化的细胞组成的子宫恶性肿瘤。恶性程度高,易发生盆腔血管、淋巴结及肺转移。平滑肌肉瘤又分原发性和继发性者两种。原发性平滑肌肉瘤发生自子宫肌壁或肌壁间血管壁的平滑肌组织。此种肉瘤呈弥漫性生长,与子宫壁之间无明显界限,无包膜。继发性平滑肌肉瘤为原已存在的平滑肌瘤恶变。肌瘤恶变常自肌瘤中心部分开始,向周围扩展直到整个肌瘤发展为肉瘤,此时往往侵及包膜。切面为均匀一致的黄色或红色结构,呈鱼肉状或豆渣样,因不存在漩涡状编织样结构,有时很难与肌瘤的红色样变区别,需经病理检查才能确诊。镜下平滑肌肉瘤细胞呈梭形,细胞大小不一致,形态各异,排列紊乱,有核异型,染色质深,核仁明显,细胞质呈碱性,有时见巨细胞,1/3以上伴有坏死。核分裂象>5/10HP。继发性子宫平滑肌肉瘤的预后比原发性者好。组织病理类型以梭形细胞平滑肌肉瘤最常见,其次还有上皮样平滑肌肉瘤和黏液样平滑肌肉瘤。

2.子宫内膜间质肉瘤(endometrial stromal sarcoma, ESS)

肿瘤来自子宫内膜间质细胞,分两类:

(1)低级别子宫内膜间质肉瘤:

占子宫肉瘤的15%,为第二常见的类型。有宫旁组织转移倾向,较少发生淋巴结及肺转移。大体见子宫球状增大,有颗粒或小团块状突起,质如橡皮,富有弹性。切面见肿瘤呈息肉状或结节状,自子宫内膜突向宫腔或侵入肌层,有时息肉有长蒂可达宫颈口外。瘤组织呈鱼肉状,均匀一致,呈黄色。镜下瘤细胞类似增生期子宫内膜间质细胞,侵入肌层肌束间,细胞形态大小一致,无或者轻度核异形,细胞质少,核分裂象少(通常<5/10HP)。ERa、PR和CD10多为阳性。多达一半的肿瘤携带JAZF-SUZ12(JJZA1)融合基因。其他报道的基因重排包括PHF1-JAZF1、EPC1-PHF1和MEAF6-PHF1。

(2)高级别子宫内膜间质肉瘤:

罕见,确切的发生率不明,原因是既往一部分被诊断为未分化子宫肉瘤的可能属于这种类型。恶性度较高,预后差。大体见肿瘤多发生在子宫底部的内膜,呈息肉状向宫腔突起,质软而脆,常伴有出血坏死。切面呈灰黄色,鱼肉状。当侵入肌层时,肌壁则呈局限性或弥漫性增厚。镜下肿瘤细胞分化程度差,细胞小圆形,核深染,异型性明显,核分裂象多(>10/10HP),可以包含低级别子宫肉瘤的区域。ER和PR、CD10常为阴性,70%的细胞核Cyclin D1阳性。常携带YWHAEFAM22A/B融合基因。

3.未分化子宫肉瘤(undifferentiated uterine sarcoma, UUS)

罕见,常发生在绝经后妇女,平均发病年龄60岁。这是一类起源于子宫内膜或肌层的肿瘤,和增生期子宫内膜没有相似性,具有高级别肿瘤细胞的特征,但没有特异的分化。

4.上皮和间质混合性肿瘤

(1)癌肉瘤(carcinosarcoma):

又称恶性米勒管混合肿瘤(malignant Müllerian mixed tumor,MMMT),占子宫肉瘤的40%~50%。同时含有恶性上皮和间质成分,恶性程度高。平均发病年龄70岁(40~90岁)。上皮成分2/3为浆液性/高级别癌,1/3内膜样;间质成分梭状细胞肉瘤无明确分化,几乎均为高级别,最常见异源性成分为软骨,平滑肌来源。大体见肿瘤呈息肉状生长,突向宫腔,常为多发性或分叶状。可以侵入肌层或周围组织,切片灰白色,常有出血坏死。目前癌肉瘤分期和治疗同Ⅱ型子宫内膜癌。

(2)腺肉瘤(adenosarcoma):

占子宫肉瘤的5%~10%。混合性上皮和间质肿瘤,上皮成分为良性或不典型性,间质成分为低级别恶性。当至少25%的肿瘤包含高级别肉瘤样成分时,被分类为“腺肉瘤伴肉瘤性过度生长”。多发生于内膜,子宫下段,少数见于宫颈内膜(5%~10%)或宫外。典型的息肉样外观,罕见为肌壁间或浆膜下。平均直径6.5cm,如有肉瘤样过度生长,更可能出现肌层浸润,肿瘤切面鱼肉样、伴出血和坏死。间质围绕腺体形成富细胞的腺体周围袖套。细胞轻度异型,核分裂象大于4/10HP。

5.其他肉瘤

(1)血管周上皮样肿瘤(perivascular epithelioid cell neoplasm, PEComa):

罕见,为间质性肿瘤,常包含上皮样细胞伴透明状嗜酸性、颗粒样细胞质,显示其黑色素细胞样和平滑肌细胞分化,可能来源于所谓的血管周上皮样细胞。HMB-45阳性(92%),包括良性和恶性两种类型。

(2)横纹肌肉瘤(rhabdomyosarcoma, RMS):

罕见,但是最常见的子宫异源性肉瘤。在成年女性生殖系统,宫体是继宫颈第二常见的横纹肌肉瘤发病部位。为恶性、异源性间叶肿瘤,显示骨骼肌分化表现。

(1)影像学检查:包括彩色多普勒超声、CT、磁共振成像(MRI)和正电子发射计算机断层扫描-计算机体层显像(PET-CT)等检查。其中MRI检查目前被认为是最有用的鉴别诊断的方法之一,阴性预测值较高。

(2)诊断性刮宫。

(3)宫腔镜检查。

(4)宫颈阴道涂片检查。

(5)经宫颈细针活检术。

初始治疗以手术为主。同时手术有助于了解肿瘤侵犯,病理分期、类型及分化程度,以决定下一步治疗方案。根据2016年NCCN子宫肉瘤临床实践指南,治疗前大致可把子宫肉瘤分为局限在子宫的或已经扩散到子宫外的:

1.初始治疗

(1)手术治疗

1)对于局限在子宫的病人,能行手术者则行全子宫±双附件切除(年轻I期子宫平滑肌肉瘤病人在充分知情同意情况下可考虑保留卵巢)。对于已知或怀疑子宫外病变根据症状和指征行MRI或CT检查,是否手术要根据症状、病变范围、病灶的可切除性来决定,能手术者行全宫双附件切除和(或)转移病灶的局部切除。是否淋巴清扫术还存在争议。一般平滑肌肉瘤和高级别子宫内膜间质肉瘤以血行转移为主,淋巴转移不常见,不考虑淋巴结清扫术。肉瘤手术强调是整体切除,禁忌瘤体粉碎。

2)对于全子宫切除术/次全子宫切除术后偶然发现的肉瘤病例,建议再行影像学检查,如果有残余宫颈,考虑再次手术切除;如果保留了卵巢及输卵管,考虑手术切除尤其是低级别子宫内膜间质肉瘤。对于肌瘤切除术后发现的肉瘤或者怀疑肉瘤的病人可以考虑全子宫±双附件切除,如果发现子宫外转移灶,加行转移灶切除。

(2)手术后治疗:

根据病理类型和分期,制订个体化治疗方案。

1)低级别子宫内膜间质肉瘤:

含有雌孕激素受体,对孕激素治疗有一定效果,Ⅰ期病人手术治疗后无残留病灶证据者可考虑随访或者激素治疗。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期病人给予激素治疗±放疗。放疗辅助放疗可降低局部复发率,但对总体生存率没有影响。子宫切除术后的阴道放疗,时间不晚于术后12周。可选用的激素包括甲地孕酮,醋酸甲羟孕酮,芳香化酶抑制剂来曲唑以及GnRH类似物等。常用药物和剂量包 括:醋酸甲羟孕酮,250mg,po,qd(200~800mg/d),醋酸甲地孕酮160mg,po,qd,来曲唑1mg,qd。

2)高级别子宫内膜间质肉瘤,子宫平滑肌肉瘤和未分化子宫肉瘤:

Ⅰ期选择观察或化疗;Ⅱ~Ⅳ期选择化疗和或放疗。常规术后放疗不再被推荐作为Ⅰ期子宫平滑肌肉瘤和高级别子宫内膜间质肉瘤、未分化子宫肉瘤的辅助治疗方案。对于Ⅱ期及以上病例,放疗的选择应基于对病理标本的仔细分析进行个体化的选择。化疗方案和药物选择见系统治疗部分。

(3)放疗及系统治疗:

对于不能手术的病人初始治疗可选择:盆腔放疗±阴道近距离放疗和(或)系统治疗。

1)放疗原则:

肿瘤定向放疗是针对肿瘤已知或可疑侵犯部位的放疗,可包括外照射放疗(EBRT)和(或)近距离放疗。肿瘤定向的外照射放疗是针对盆腔加或不加腹主动脉旁区域。近距离放疗可用于以下情况:①有子宫者,包括术前或手术时未切除子宫者;或者②更常见于子宫切除术后的阴道放疗。

如果存在大块病灶,盆腔放疗需指向该区域,放射野需覆盖髂总血管下段,髂外血管,髂内血管,宫旁,阴道上段/阴道旁组织和骶前淋巴结(针对宫颈受累的病人)。放疗延伸野需包括整个盆腔、髂总血管全部区域及腹主动脉旁淋巴结区,至少需达到肾血管水平。

根据病人的临床状态个体化设计治疗方案中近距离放疗的剂量。对于有大块病灶的ⅡB期病人的术前放疗,一般推荐与肿瘤体积相对应的总剂量为75~80Gy的低剂量率放疗。阴道近距离放疗剂量根据是否行外照射放疗,确定覆盖阴道表面或阴道表面下0.5cm的组织。

2)系统治疗:

包括联合化疗、单药治疗、激素治疗等。一般用于子宫外转移病人的辅助治疗。

A.化疗常用的有效药物包括吉西他滨,多西他赛,异环磷酰胺,表阿霉素,艾瑞布林Eribulin等。常用联合化疗方案有:①吉西他滨900mg/m2静脉滴注90分钟,第1天、第8天,共2次,多西他赛100mg/m2,iv,维持60分钟,第8天,每21天重复,GCSF第9~15天支持,共6个疗程。此方案为子宫平滑肌肉瘤的首选。②多柔比星75mg/m2维持48小时,异环磷酰胺2.5g/(m2•d),第1~3天,每21天一个疗程,共6个疗程,注意使用美司钠保护膀胱黏膜。③吉西他滨10mg/(m2•min)静脉滴注持续180分钟,达卡巴嗪500mg/m2静脉滴注持续20分钟,每2周一次。

B.常用单药治疗方案:①单药氮烯咪胺1200mg/m2,iv,维持20分钟,21天重复,8疗程。②吉西他滨1200mg/m2,第1、第8天[或者10mg/(m2•min),iv,维持120分钟],每21天重复。③多柔比星60mg/m2,每3周重复(最大剂量480mg/m2)。在2016NCCN中艾瑞布林和曲贝替定被作为2A证据推荐。曲贝替定对再无化疗方案可选择的病人可能有效,总体生存时间为13.9个月;可用于接受过蒽环类抗生素化疗后肿瘤无法切除或转移的子宫平滑肌肉瘤。

C.激素治疗:对于ER、PR阳性的生长较为缓慢的平滑肌肉瘤病人可以用激素治疗(2016 NCCN),药物选择同低级别子宫内膜间质肉瘤,其中来曲唑为2A级证据,其余为2B级证据。

D.靶向治疗:一项Ⅲ期临床研究发现对于用吉西他滨和多西紫杉醇的病人加用贝伐单抗不能改善无病生存期和总生存期。在另一项三期临床试验中发现帕唑帕尼Pazopanib和安慰剂相比,能延长晚期肉瘤病人的疾病无进展生存期,剂量是800mg/d,po,应用于化疗无效病人。

2.复发的治疗

子宫平滑肌肉瘤是侵袭性较强的恶性肿瘤,预后较差,即使早期发现,其复发率仍可高达53%~71%。

(1)经CT检查胸、腹、盆腔均阴性的阴道局部复发、既往未接受放疗者,可选择:

①手术探查加病灶切除±术中放疗;或②肿瘤靶向放疗±系统治疗。若选择方案①,根据术中情况确定补充治疗,病灶仅局限在阴道时或仅限于盆腔时,术后行肿瘤靶向放疗。若已扩散至盆腔外,可行系统治疗。局部复发既往曾接受放疗者,可选择:①手术探查加病灶切除±术中放疗±化疗;或②系统治疗;或③肿瘤靶向放疗。

(2)孤立转移灶:

可切除者可考虑手术切除或局部消融治疗加术后系统治疗或者术后放疗,不可切除者考虑系统治疗±局部治疗(肿瘤靶向放疗或局部消融治疗)。

(3)播散性转移:

系统治疗±姑息性放疗或支持治疗。