英文名称 :leiomyoma of uterus;uterine fibroid;uterine myoma;hysteromyoma

中文别名 :子宫肌瘤

一、内分泌学

子宫肌瘤常见于生育功能旺盛的育龄期,青春期前和绝经后很少发病;子宫肌瘤在妊娠期体积增大,绝经后体积缩小;促生长激素释放激素激动剂(GnRHa)治疗可以使肌瘤体积缩小,停用GnRHa后,肌瘤会重新增大。上述现象均提示子宫肌瘤是一种卵巢性激素依赖性肿瘤。研究主要集中在雌、孕激素及其受体与子宫肌瘤的发病相关性上。大部分研究提示子宫肌瘤患者血浆雌二醇(estradiol,E2)、孕酮(progesterone,P)并无明显升高,而肌瘤组织中E2、P含量及受体水平显著高于邻近正常肌层组织,提示肌瘤并不是直接在外周血高水平E2、P作用下发生,而与局部持续高E2、P刺激有关。Folkerd等发现,肌瘤内芳香化酶细胞色素P450(aromatase P450)的表达较邻近正常肌层组织升高,芳香化酶细胞色素P450是雌激素合成的关键酶之一,该酶可催化C19类固醇转化为雌激素,导致肌瘤组织内的高雌激素环境。Ishikawa等近期研究发现不同种族的子宫肌瘤患者肌瘤中芳香化酶水平与肌层相比均明显升高,其中非洲裔美国妇女子宫肌瘤中芳香化酶水平升高更为显著,这与非洲裔美国妇女子宫肌瘤高发病率可能相关。子宫肌瘤局部雌激素升高还与雌激素代谢障碍有关,雌激素的代谢主要通过硫酸基转移酶(sulfotransferase,SULT)参与的硫酸化途径完成,SULT将雌激素转化为硫酸化的雌激素而失去活性,肌瘤组织中SULT表达降低,从而造成雌激素灭活异常,高浓度的雌激素持续作用于局部组织,导致肌瘤的形成。

(一)雌激素和孕激素

大量的临床及实验研究证实了雌、孕激素可促进子宫肌瘤的发生。研究表明,雌孕激素在体内通过调控相应信号通路和调节生长因子、细胞因子的分泌而发挥激素效应,这种激素调节形式可以通过内分泌轴、自分泌和旁分泌途径进行。雌激素和孕激素在体内共同作用刺激肌瘤生长,但两者又各有分工,侧重不同。雌激素是子宫肌瘤发生机制中的重要促进因素。动物实验单独应用雌激素可以诱导子宫肌瘤产生。雌激素具有致有丝分裂的作用,可刺激孕激素受体、表皮生长因子及胰岛素样生长因子而使肌瘤生长。进一步的研究发现孕激素对子宫肌瘤的生长同样重要。Friendman等用GnRHa联合孕激素进行肌瘤治疗发现,GnRHa治疗12周后肌瘤缩小,之后加入孕激素(10mg/d)24周后肌瘤大小又恢复到治疗前的86%,52周后增加到92%,故推测孕激素可以逆转GnRHa的作用。Harrison等研究发现绝经后妇女服用高剂量的孕激素使子宫肌瘤迅速增大,停止服药后肌瘤逐渐变小。上述临床研究均提示孕激素在子宫肌瘤的发生和生长过程中发挥非常重要的作用。进一步的实验室结果支持这种理论。孕激素可能以周期性方式增加体细胞突变和刺激肌瘤的生长,刺激表皮生长因子受体的产生。Ishikawa体外实验证明孕激素促进子宫平滑肌瘤细胞增殖。由于肌瘤生长使细胞增殖和凋亡之间的失衡,Luo等体外实验证明孕酮能增加抗凋亡蛋白Bcl-2的表达而抑制肿瘤细胞凋亡;然而,雌二醇没有这种影响。此外,Kurachi用孕激素在体外培养实验中可抑制肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor-α,TNF-α)的产生而使肌瘤细胞持续生长。

(二)雌激素受体和孕激素受体

雌激素受体(estrogen receptor,ER)和孕激素受体( progesterone receptor,PR )均是可溶性大分子糖蛋白,分别能识别特异性的雌、孕激素及其类似物。雌、孕激素对靶器官作用的强弱与靶器官内ER、PR水平高低密切相关。许多研究发现子宫肌瘤内ER、PR mRNA及其蛋白的表达高于周围正常肌层组织,且应用GnRH治疗后的子宫肌瘤中ER、PR的表达均明显下降,说明肌瘤的生长与ER、PR的水平密切相关。子宫肌瘤和邻近正常肌层组织中ER阳性细胞数在增生期多于分泌期,而PR阳性细胞数在分泌期多于增生期,这提示在增生期雌激素对子宫肌瘤发挥主要作用,在分泌期孕激素发挥主要作用。雌、孕激素及其受体对子宫肌瘤的作用不是各自独立完成而是相互促进的,E2能刺激PR的合成也能增加细胞内自身受体的含量;P则可降低ER的含量,ER可通过与配体结合或经磷酸化通路刺激PR的表达,它们共同促进肌瘤的生长。ER、PR受体的激活能影响包括生长因子的调控和数量众多的受体酪氨酸蛋白激酶(protein tyrosine kinase,RTK),并激活下游的效应蛋白,如丝裂原活化蛋白激酶(MAPK) p44/42(ERK1/2)和雌激素受体磷酸化而发挥生物效应。Ichimura等利用针取活检标本作连续监测得出子宫平滑肌细胞中PR含量与子宫肌瘤的生长密切相关,而ER的含量却无此相关性,进而认为P对子宫肌瘤的生长的作用强于E2。在Gn-RHa治疗耐药的肌瘤患者中,其肌瘤组织中PR含量明显高于敏感组。上述研究揭示PR在体内的水平与肌瘤的生长关系更为密切。近年来PR效应机制得到了广泛的研究。Kim等发现PR通过结合孕激素启动基因转录或调控膜上的第二信使系统而发生作用。通过PR发生效应的生物制剂得到进一步的开发和研究。选择性孕激素受体调节剂(selective progesterone receptor modulators,SPRMs)是一类人工合成的孕激素受体的配体,它们与受体结合表现出孕激素激动剂、拮抗剂、部分或者混合的激动剂与拮抗剂效应。目前SPRMs的作用机制较为明确。Yoshida等实验发现SPRMs能特异性抑制子宫肌瘤细胞增殖和促进其凋亡。Xu等发现SPRMs能选择性抑制血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF) A,血管内皮生长因子受体(VEGF receptor,VEGFR)-1,2,肾上腺髓质素(adrenomedulin adrenomedullin,ADM)和肾上腺髓质素受体(ADM receptor,ADMR)的表达,促进细胞外基质金属蛋白酶诱导因子(extracellu-lar matrix metalloproteinase inducer,EMMPRIN)和MMP-2的表达,并提出SPRMs可能抑制子宫肌瘤中的血管生成。cp8863 和cp8947是SPRMs中的成员,Catherino等研究发现两者能增加子宫肌瘤细胞碱性磷酸酶活性和抑制细胞生长的效应。而选择性雌激素受体调节剂(SERMs)在体内作用尚不明确。有学者认为孕酮受体信号转导通路、转化生长因子β(TGF-β)和哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mammalian target of rapamycin,mTOR)是目前重要的肌瘤生长和治疗研究的方向。

二、分子遗传学

美国黑人女性患子宫肌瘤的发病率是白人女性的3. 4倍,平均发病年龄比白人女性约早5. 3岁。东方人子宫肌瘤的发病率低于西方人,这种种族间的表现差异可能反映潜在的遗传基因多态性。研究显示,子宫肌瘤的发生有家族遗传倾向,家族中一、二级亲属有妇科肿瘤病史者比正常人群发生子宫肌瘤的危险性高。在芬兰双胞胎姐妹中一方有子宫肌瘤病史,另一方的患病率可高达67%。近年来细胞遗传学分析发现子宫肌瘤中40%具有染色体结构异常,这种畸变涉及多条染色体易位、丢失和重排,在子宫肌瘤的发病机制中可能起重要作用。最常见的染色体异常位于12和14号染色体的长臂,即t(12; 14) (q14-15; q23-24),在核型异常肌瘤中的发生率约为20%;其次是7号染色体长臂缺失,7(q22q32),3q和1p,其中7(q22q32)占异常核型肌瘤15%,此外6p21、10q22、13q21-22区带重排也经常出现。上述染色体的易位和重排常常会导致相应区域基因的改变,从而导致子宫肌瘤的发生。遗传性平滑肌瘤病和肾细胞癌(hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer,HLRCC)是一种延胡索酸水合酶(fumarate hydratase,FH)基因突变的常染色体显性遗传综合征。患者好发皮肤和子宫平滑肌瘤,某些家族好发肾细胞癌和子宫平滑肌肉瘤。HLRCC家系FH突变阳性的妇女患子宫肌瘤的临床风险与没有FH突变阳性的妇女相比显著增加。高迁移率簇(high mobility group,HMG)基因家族在胚胎发生时表达,在成人的组织中失活,在由于基因重排而致的肿瘤发生过程中再次被激活,其编码产物HMG蛋白与子宫肌瘤细胞增殖相关。HMGA2的过量表达可能会导致成纤维细胞生长因子(fibroblast growth factor,FGF)2分泌增加、肌瘤增大,并抑制细胞周期抑制因子p19ARF( alternative reading frame,AR)表达。RNA聚合酶Ⅱ转录调节物12(mediator of RNA polymeraseⅡtranscription: subunit 12 homolog,MED12)基因在哺乳动物和灵长类动物中均位于X染色体上,其表达的MED12是中介体复合物的一个亚基,在真核细胞中调节转录,并参与受体酪氨酸激酶、核受体和Wnt的信号通路,在细胞生长和分化过程发挥重要作用。研究发现大多数的与肿瘤有关的突变都集中在这一蛋白的一个在整个进化过程中都保守的区域中,这说明MED12蛋白的这一区域具有重要的功能。最近来自美国、南非和芬兰的研究发现子宫肌瘤与MED12基因突变密切相关,MED12基因突变通常发生在其外显子2区域,2号外显子突变主要发生于子宫肌瘤组织,罕见于其他肿瘤。Prot等研究33例子宫平滑肌肿瘤发现MED12基因突变发生于66. 6%的典型子宫平滑肌瘤,而只在11%的恶性潜能未定的平滑肌肿瘤( smooth muscle tumors of uncertain malignant potential,STUMP)和20%的子宫平滑肌肉瘤中发生突变。所有典型的平滑肌瘤中都有MED12蛋白的表达,而40%的非典型平滑肌瘤、50%的STUMP和80%的平滑肌肉瘤无MED12蛋白的表达。故推测MED12基因突变在子宫肌瘤发病中具有特异性作用,MED12蛋白的存在可能会抑制恶变的发生,MED12基因突变检测有可能成为子宫平滑肌肿瘤良恶性的鉴别方法。Schwetye将样本量扩大至包括子宫、盆腔、后腹膜及盆腔外共143例平滑肌肿瘤,研究后发现子宫平滑肌瘤MED12基因突变率为54%(15/28),盆腔和腹膜后肌瘤34%(10/29) ; STUMP 8%(1/12),子宫平滑肌肉瘤30%(6/20),而盆腔外平滑肌瘤0(0/29),盆腔外平滑肌肉瘤4%(1/25),认为盆腔内不同部位肌瘤由于皆来源于米勒管组织,所以其发病机制相似,均和MED12基因突变有关,MED12基因突变可能是米勒管来源的平滑肌肿瘤的标志,其中拥有MED12基因突变的肌瘤良性可能性大,而盆腔外平滑肌肿瘤的发病似乎与MED12基因突变无关;同时指出MED12基因突变主要是密码子44,40,41 和36的单核苷酸多态性改变所致。

三、其他病因研究

Cesen-Cummin等研究发现子宫肌瘤和妊娠期子宫肌层的改变有某些相似之处,子宫肌瘤细胞和妊娠期子宫肌层细胞有相似的基因表达。对甾体激素的持续的超敏反应妨碍其凋亡、分化和修复。通过Eker鼠研究发现,子宫肌瘤细胞和妊娠期子宫细胞均表达连接蛋白(connexin)43,催产素受体(oxytocin receptor,OTR)和环氧化酶(cyclooxygenase-1,COX-1),但妊娠子宫肌层表达COX-2,而子宫肌瘤细胞不表达COX-2;同时发现催产素受体OTR信号通路抑制细胞增殖,这可能解释经产妇对于子宫肌瘤的保护作用。产褥期子宫能自我修复至正常,而肌瘤则持续增大,通过研究产褥期子宫修复机制来进一步研究子宫肌瘤的病因和防治可能是新的途径。近年来,干细胞研究也成为子宫肌瘤病因研究的新方向。Ono等在2007年首次分离出子宫肌层干细胞,这种细胞在低氧环境下能够增生分化为成熟的子宫肌层细胞。进一步研究证实了这类细胞的未分化表型和间充质细胞来源,并用小鼠实验证实其具有肿瘤起始细胞的特性。子宫肌瘤干细胞表达雌激素和孕激素受体水平较低,雌孕激素通过周围成熟的邻近细胞的旁分泌作用对干细胞进行调控。Catherino等提出子宫肌瘤与瘢痕发病机制相似,均为混乱的胶原蛋白排列,骨桥蛋白表达均较低;同时非洲裔美国人的瘢痕和子宫肌瘤均高发,揭示二者可能有共同的病因。

子宫肌瘤是女性生殖系统中最常见的一种良性肿瘤,多见于30~50岁育龄女性,以40~50岁最多见,其发病率为20%~30%。我国2011年子宫肌瘤总体患病率为11. 21%。目前统计人群子宫肌瘤发病率主要依赖于B超,而子宫肌瘤的实际发病率可能远高于这一数值。Cramer SF等曾将100例各种原因切除的子宫标本间隔2mm连续切片,得出子宫肌瘤的发病率为77%。子宫肌瘤严重威胁到女性的生活质量和身体健康,Schwartz曾报告53%的妇女子宫切除的指征是子宫肌瘤。美国每年因子宫肌瘤切除子宫超过20万例,近年有报道达到60万例。由于子宫肌瘤是公认的激素依赖性肿瘤,最早期的流行病学病因研究主要集中在内分泌和生殖因素,近期研究已经扩展到包括生殖道感染、代谢、饮食、精神压力和环境因素等在内的领域,研究认为这些因素与子宫肌瘤的发病密切相关。

1.年龄

子宫肌瘤常见于女性的育龄阶段,30~50岁多见,青春期前发病罕见,绝经后很少发病,原有的肌瘤会逐渐萎缩。美国的一项妇女健康状况的调查显示,月经初潮年龄在13岁之后与11岁之前的妇女相比,子宫肌瘤的发病风险降低了23%;且在绝经前妇女中子宫肌瘤的发病风险随着年龄的增长而增加。Huyck等研究发现初潮年龄越早,患子宫肌瘤的风险越高,月经初潮年龄每推迟1年,子宫肌瘤的发病年龄延迟近1年。月经初潮和发病之间的时间间隔与肌瘤的相关性比初潮年龄更有意义。国内许雅和王玮等研究认为初潮年龄晚于16岁或18岁是子宫肌瘤的保护因素。子宫肌瘤在年龄段40~49岁患病率最高。初潮年龄过早的妇女,其子宫过早接受较高浓度雌、孕激素的刺激,长时间的雌、孕激素累积作用增加了子宫肌瘤的发生率并使发病时间提前。围绝经期是子宫肌瘤发生、进展的活跃期,围绝经期卵巢激素和内分泌轴相关激素平衡失调可能是发生子宫肌瘤的重要因素。

2.孕产史

多个研究结果显示经产妇子宫肌瘤的发生率低于未经产者,经产可能是一个保护因素。经产对女性的保护具体机制不清,Baird等推测原因有几种解释:产后子宫肌层修复期间选择性凋亡子宫壁小的肌瘤病灶;分娩时子宫肌层相对缺血而子宫肌瘤对缺血高度敏感,经历分娩而不能继续存活。人工流产对子宫肌瘤的影响有分歧,Chen等研究认为人工流产不增加子宫肌瘤患病风险,而我国王玮、陆伟等调查发现人工流产是子宫肌瘤的危险因素。人工流产对子宫内膜的创伤性刺激可能诱发生殖系统的炎症反应,体内炎症因子分泌增加,影响机体内分泌机制,使体内激素水平紊乱或作用机制发生改变,诱发子宫肌瘤的产生。

3.体重

肾上腺分泌的雌烯二酮,经脂肪组织内芳香化酶作用转化为雌酮,肥胖妇女体内脂肪组织越多,转化能力越强,血浆中雌酮水平越高,从而造成持续的较高水平的雌激素影响。周清平等研究结果显示,体重与子宫肌瘤患病呈显著正相关,体重增加,子宫肌瘤发病风险增加。Ross等研究认为体重每增加10kg,子宫肌瘤发病风险增加21%。Curti等分析认为肥胖可引起代谢紊乱,导致月经周期异常,无排卵,因缺乏孕激素周期性调节,使女性子宫内膜及肌层长期处于无孕激素拮抗的雌激素影响之下,局部组织被异常高的雌激素环境刺激诱发形成子宫肌瘤。

4.高血压

部分研究发现高血压与子宫肌瘤发生有相关性,高血压病史越长、需药物控制的高血压其患子宫肌瘤危险性更高,推测二者可能存在共同的发病机制。其一,类似动脉粥样硬化形成。血压升高所致的血流剪切力损伤血管内皮功能,在动脉表现为内皮下脂质沉积,反应性血管平滑肌细胞增生和纤维组织增生形成斑块;而在子宫肌层这种损伤导致平滑肌细胞增生和纤维组织增生形成子宫肌瘤。其二,共同调节因子-转化生长因子β1( transforming growth factor-β1,TGF-β1),TGF-β1是一种多效性生长因子,不但调节肌瘤的生长而且影响血压,TGF-β1在肌瘤组织中和高血压患者血液中含量均升高,可能是肌瘤与高血压共同发病机制中的一个关键因素。另外高血压对血管内皮的损伤也促使TGF-β1的释放,导致子宫肌层细胞外基质的积聚从而形成肌瘤。

5.种族差异

流行病学调查显示子宫肌瘤的发生率和严重程度受种族影响显著。黑人女性子宫肌瘤的发病率和发生的相对风险高于其他种族,包括白人、西班牙人、亚洲人;东方人的子宫肌瘤发生率低于西方人。美国护士健康研究对95 061例女性进行长期随访,控制混杂因素(如体质指数)后黑人女性子宫肌瘤的发病率是白人女性的2~3倍。在相似的社会经济状况下,黑人女性子宫肌瘤的发病年龄比白人女性约早5.3岁,且多伴有月经周期缩短、肥胖、严重痛经,子宫切除术的年龄较早,这种种族间的表现差异可能反映潜在的遗传基因多态性。

6.口服避孕药

口服避孕药是否与子宫肌瘤相关仍存在争议。早期的研究认为服药增加了子宫肌瘤的患病风险,Marshall等认为早期服用避孕药(13~16岁)会显著增加患子宫肌瘤的风险,也有研究认为服药对肌瘤发生没有影响,而大部分研究证明服药对子宫肌瘤具有保护作用。Ross等的研究证明,连续使用口服避孕药5年大约会降低17%的患病风险,服药10年降低31%,分析认为服药后通过孕激素的调节而减少了在雌激素中的暴露。Chiaffarino和Dayal均肯定了口服避孕药对子宫肌瘤的保护作用。口服避孕药和子宫肌瘤更明确的关系有待大样本前瞻性的研究来进一步证实。

7.吸烟、饮酒和咖啡因摄入

Chen等曾研究认为吸烟会增加子宫肌瘤患病率,而Wise等在美国的一项黑人妇女健康研究中,通过调查21 885名女性患者,发现饮酒尤其是啤酒的饮用程度与子宫肌瘤呈正相关;而吸烟未发现对子宫肌瘤患病的影响。近年来的研究提出吸烟可能降低女性雌激素相关疾病风险。已有研究显示吸烟降低子宫内膜癌风险,并与早绝经和骨质疏松症发生增加相关;其分析认为吸烟患者中雌激素活性减低,包括雌激素合成减少,代谢增加,性激素结合球蛋白或雌激素受体被占据有关。Gu等研究发现吸烟改变了雌激素代谢,增加了雌激素的2-和4-羟基化反应,降低16-羟基化,并降低邻苯二酚甲基化,从而形成尿中低雌激素及代谢产物的状态。Huyck等报告来自美国的一项研究显示黑人女性比白人女性子宫肌瘤患病率高,而黑人女性大多不吸烟,白人女性多有吸烟史,提示吸烟可能是子宫肌瘤的保护因素。另一项研究Laughlin等调查35岁之前的女性,每天摄入咖啡因超过500mg增加了子宫肌瘤患病风险。

8.炎症

是机体的基本病理生理变化,与肿瘤的形成、发展关系密切。子宫肌瘤来源于米勒管组织的分化和发育,米勒组织分化能力强,对致病因子和外界刺激较为敏感,受某些因素的影响可演变成肌瘤细胞。女性生殖系统是炎症高发区域,妇科炎症释放的炎症细胞、细胞因子、趋化因子和促DNA损伤物质的炎症微环境会导致肿瘤的发生、进展和转移。近年来国外有学者提出肌瘤可能是机体慢性炎症及免疫过程的产物,T辅助细胞17( Th17细胞)及其分泌的细胞因子在肌瘤形成过程中发挥主要作用。来自国内的流行病学资料也显示阴道炎、宫颈炎和盆腔炎是子宫肌瘤患病的高危因素。基因表达谱分析的结果显示大量的生长因子、细胞因子和趋化因子在子宫肌层和子宫肌瘤的炎症、纤维化过程的表达。其中,白细胞介素1,6,11,13,15,干扰素,肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor-α,TNF-α),粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(granulocyte macrophage colony stimulating factor,GM-CSF),促红细胞生成素(erythropoietin,EPO),趋化因子(chemotactic factor)等已被证实与子宫肌瘤病理生理学发生有关。

9.环境因素

随着科技的发展,环境污染也日益严重。环境中存在大量的污染物,包括长时间使用电脑和手机等物理因素,农药残留物、食品添加剂、洗涤剂、汽车尾气、塑料等化学因素,这些污染物可能具有干扰内分泌作用,其中最重要的一种是雌激素干扰物,是指环境化学物中与雌激素结构类似的一类化合物,具有拟雌激素活性,能够与雌激素受体相互作用,通过模拟和拮抗内源性雌激素,干扰体内正常雌激素的合成、释放、转运、代谢及与受体结合等过程,引起女性内分泌系统功能紊乱,易导致雌激素相关肿瘤的发生。研究发现,生活在雌激素样化合物污染环境中的啮齿类动物成年后子宫肌瘤的发生率增加。日常使用的洗涤剂中烷基苯酚类、塑料增塑剂中邻苯二甲酸酯类能降低磺基转移酶的活性并抑制雌激素硫酸化而抑制其灭活,延长雌二醇在生物体内的半衰期,而过长时间的雌激素暴露易诱导产生雌激素相关肿瘤。另外,研究认为宫内及生命早期过早暴露于某些环境与成年后发生的疾病有密切关联。Newbold等通过动物实验发现早年暴露于双酚A和己烯雌酚与后来的子宫肌瘤密切相关。人类的研究也证实了生命早期暴露于己烯雌酚和邻苯二甲酸盐可导致成年后出现子宫肌瘤。

10.其他

近年来有研究认为子宫肌瘤的形成和缺乏维生素D有密切关系。美国黑人妇女罹患肌瘤的概率是白人妇女的3~4倍,而缺乏维生素D的非洲裔妇女罹患肌瘤的概率是白人妇女的10倍。相比维生素D量不足的妇女来说,拥有充足的日照、机体中含有足量维生素D的妇女发生子宫肌瘤的风险要比前者低32%。Halder等通过动物模型研究了维生素D对子宫肌瘤的影响,发现维生素D能明显缩小子宫肌瘤;进一步研究发现维生素D可能通过抑制人子宫肌瘤细胞基质金属蛋白酶MMP-2和MMP-9的表达和活性、抑制细胞外基质相关蛋白的表达而发挥作用。饮食和子宫肌瘤的关系近年来也有研究分析。美国的一项基于22 120例绝经前黑人女性的前瞻性健康研究报告指出摄入奶制品可以降低子宫肌瘤的风险。另一项基于22 583名女性的研究指出,充足的水果和维生素A可降低子宫肌瘤风险。另有调查认为生活不良事件、压力过大、抑郁情绪等也会增加子宫肌瘤患病风险,分析原因可能是长期的抑郁、紧张导致机体内分泌失调,雌孕激素作用失衡诱发肌瘤产生。

子宫肌瘤是育龄妇女的常见病,是妇科最常见的良性肿瘤,是由子宫肌层平滑肌细胞及结缔组织成纤维细胞增生而形成。人们对于这个疾病的临床表现和诊治已非常熟悉,但究其病因和发病机制尚不清楚。目前比较一致的观点认为子宫肌瘤是激素依赖性肿瘤,与卵巢性激素密切相关。子宫肌瘤是单克隆来源肿瘤,但同一子宫多个肌瘤则表现为多克隆来源的特点,是由不同的子宫母细胞增生而成,涉及的发病机制可能不一致。总之,子宫肌瘤的发生和生长是一个启动点隐蔽、涉及面广、环节众多、调控复杂的过程。子宫肌瘤的初始肿瘤形成涉及体细胞的基因突变,雌激素、孕激素及其受体、信号通路和酶的激活和诸多生长因子间复杂的相互作用,形成庞大的遗传易感、基因突变和激素调节网络体系。进一步从基因突变、激素受体激活等途径来研究子宫肌瘤的病因及发病机制,也许能有更明确的发现。

近年来,对于平滑肌肿瘤的分类繁多WHO(2003)对于子宫平滑肌肿瘤的分类,主要是结合大体和组织学特点以及肿瘤的生长方式,将子宫平滑肌肿瘤分为三大类,分别是良性(平滑肌瘤)、恶性(平滑肌肉瘤)和不能确定恶性潜能的平滑肌肿瘤。根据组织学图像和生长方式可以将平滑肌肿瘤分为普通型(经典型)、组织学变异型(特殊型)和生长方式变异型(特殊生长方式)三大类。各类中均包括良性、恶性以及不能确定恶性潜能的平滑肌肿瘤。(表1)

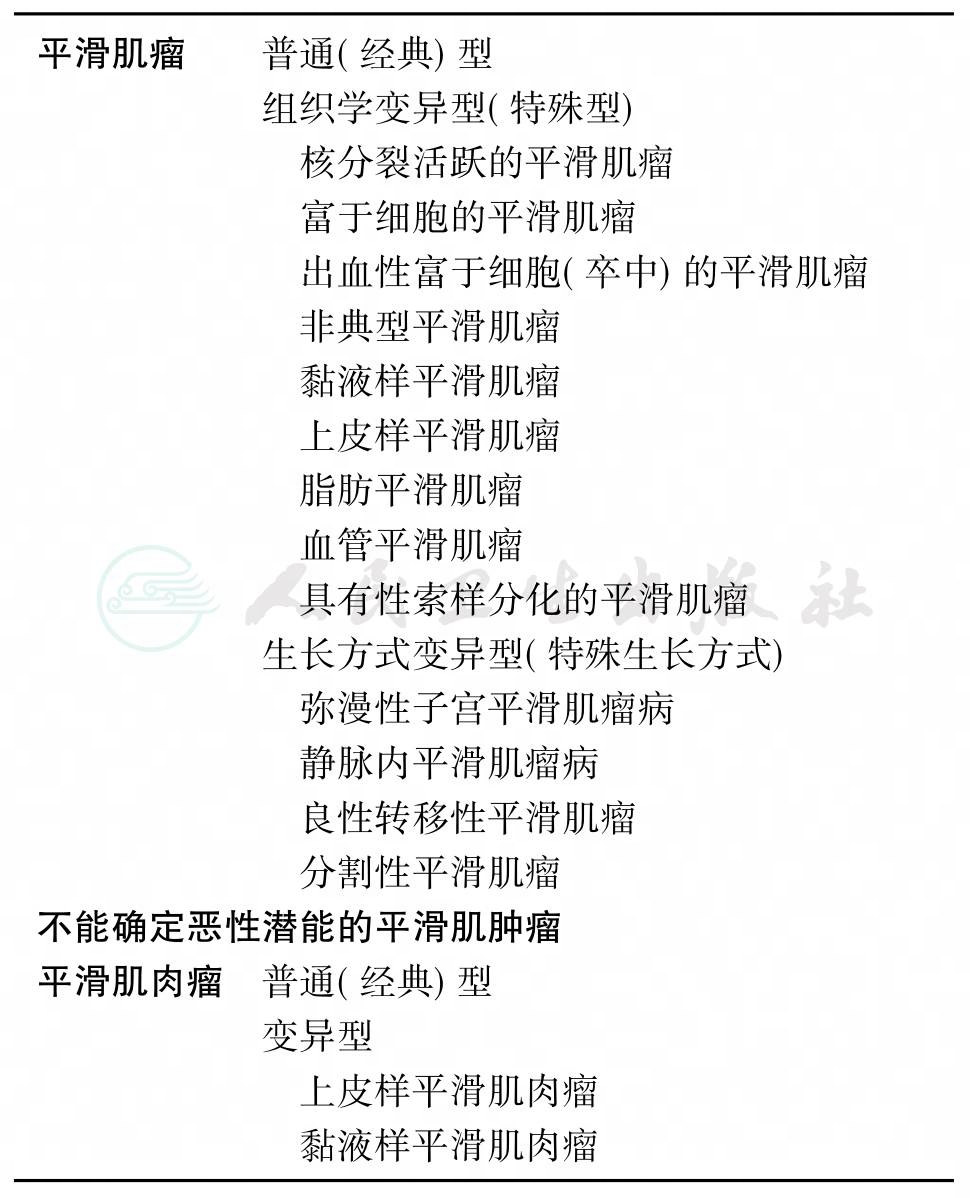

表1 子宫平滑肌肿瘤的分类

(一)子宫肌瘤的大小及数目

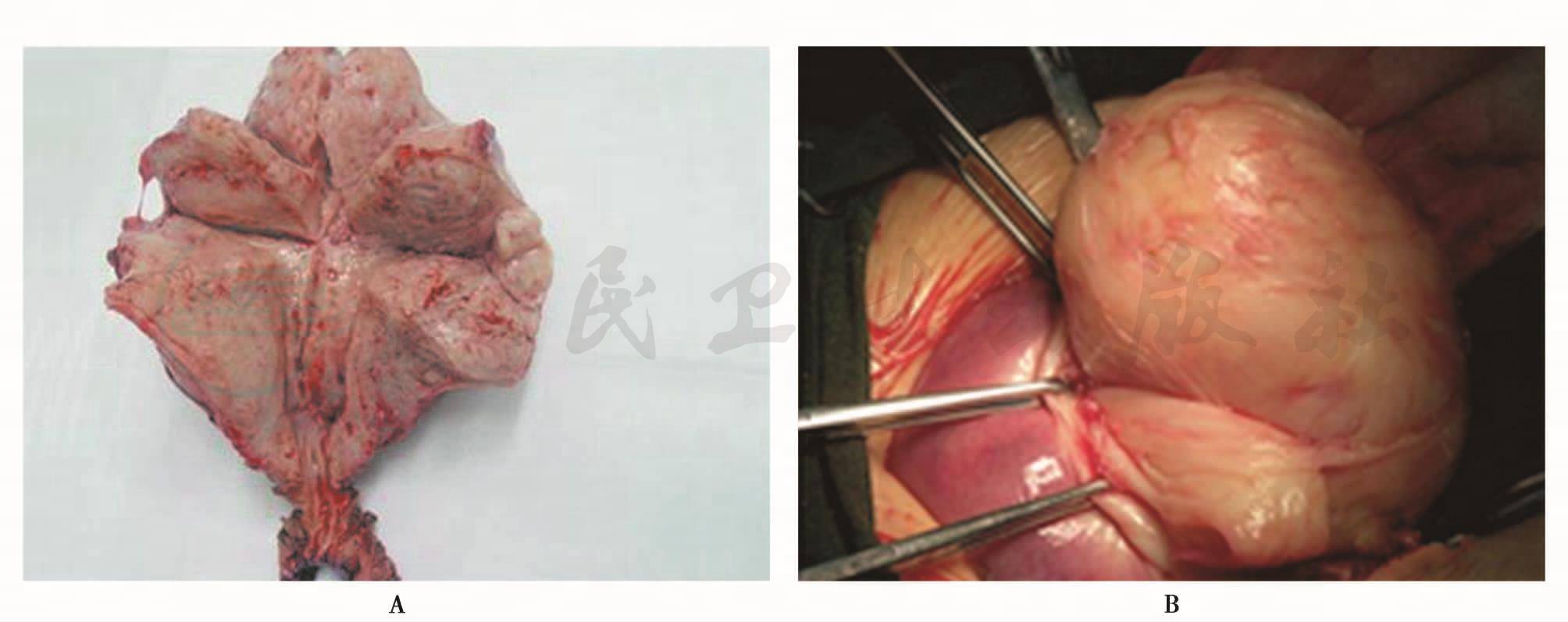

子宫肌瘤是实性肿瘤,可单个或多个生长在子宫任何部位。子宫肌瘤的大小与数目的多少,在不同时间段,其表现是不一样的。肌瘤最初生长是一个或两个,但经过一段时间后,则可能生长出数个。子宫肌瘤的大小与数目可以极不一致,同时由于在一个子宫上肌瘤发生部位不同、数目不等及大小不一致,而使子宫的外形殊异。肌瘤的大小,可能小如粟米,甚至仅在显微镜下方可看见,亦可大到数十公斤,甚至大到充满整个腹腔。子宫肌瘤可以是单个,也可以是多个,后者被称多发性肌瘤。多发性肌瘤一般不超过10个,但亦有多至数十个的(图1)。

图1 多发性子宫肌瘤患者手术剔除肌瘤

(二)子宫肌瘤的形状、质地及色泽

子宫肌瘤的形状多数为球形或近乎球形,亦有卵圆形,一般小肌瘤多为圆球形,但长大或多个肌瘤互相融合时,则形成不规则的形状。虽然肌瘤无明确的真性包膜,但在其发展的过程中呈膨胀性生长,使周围组织受压萎缩而形成一层薄薄的疏松的蜂窝状组织的假包膜。因此,肌瘤与周围的子宫肌层两者界限清楚,肌瘤与子宫肌壁间有一层疏松的网状间隙,切开肌壁,肌瘤多会从肌壁间跃出,且极易将肌瘤从假包膜中剥出。

子宫肌瘤生长的不同时期,其质地的软硬程度也有不同。临床观察发现,较小的肌瘤和新生的肌瘤质地相对较软;较大的肌瘤和时间较长的肌瘤质地较硬。其软与硬是相对而言的,肌瘤发生退行性改变时,其变性的种类不同,肌瘤的软硬也不同。当肌瘤脂肪样变、液化时则瘤质较软;当肌瘤钙化时则瘤质更硬。肌瘤未发生退行性变时,其硬度取决于其中所含肌组织与结缔组织的比例。纤维组织成分越多,肌瘤越硬,颜色亦较苍白,反之则较软,且颜色也接近于正常的肌组织。有时数个小肌瘤融合在一起,形成了一个大的肌瘤团块,这种肌瘤亦有一定的硬度。

肌瘤经手术切开后,由于周围的正常子宫平滑肌肉组织收缩,肌瘤的切面可略突出切面。肌瘤切面的平滑肌束纵横交织,呈特殊的旋涡状纹理及脂肪样结构,切面可略带红色或呈白色。肌瘤内肌组织成分多,血运好,即呈红色,肌瘤内纤维组织多,血运差,则呈苍白色,所以肌瘤的颜色决定于肌瘤组织的血运状态和肌组织与纤维组织的比例成分(图2)。

图2 不同子宫肌瘤切面

(三)子宫肌瘤的起源和位置

子宫肌瘤起源于子宫平滑肌细胞或子宫小动脉间质细胞。95%以上的肌瘤生长于平滑肌组织丰富的子宫体,少数发生于宫颈( 2%~5%),也可发生于子宫韧带、输卵管或阴道。所有肌瘤开始均生长在子宫肌层,且在生长过程中通常向阻力小的部位移行,即向子宫的黏膜或浆膜层方向生长。根据肌瘤与子宫各层的关系,把子宫体肌瘤分为三类:浆膜下肌瘤、黏膜下肌瘤、肌壁间肌瘤。

1.肌壁间肌瘤

肌壁间肌瘤指肌瘤位于肌层内(图3)。所有宫体肌瘤原发于子宫肌层,故最多见,占总数的60%~70%。

图3 肌壁间肌瘤

2.浆膜下肌瘤

浆膜下肌瘤指由于子宫肌层的收缩,把靠近子宫浆膜层的壁间肌瘤挤向子宫表面。肌瘤表面仅由浆膜层覆盖,称为浆膜下肌瘤(图4),占总数的20%~30%。当瘤体继续向浆膜面生长,仅有一蒂与子宫肌壁相连,则为带蒂浆膜下肌瘤,营养由蒂部血管供应。若肌瘤位于宫体的侧壁向宫旁生长,突入阔韧带两叶之间称为阔韧带内肌瘤,较少见,约占2%。

图4 浆膜下肌瘤

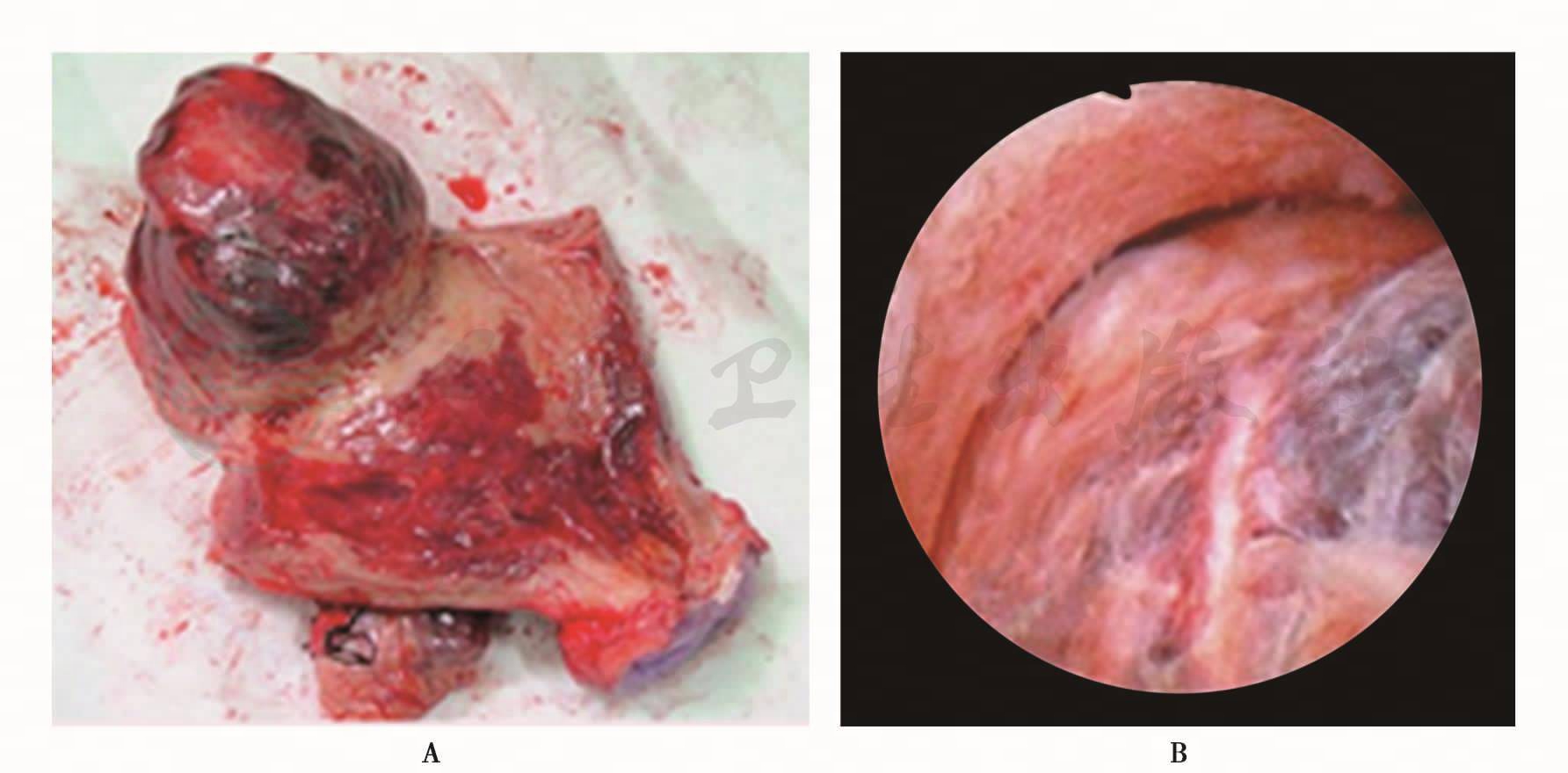

3.黏膜下肌瘤

黏膜下肌瘤指肌瘤向黏膜方向生长,凸向子宫腔,仅由黏膜层覆盖,多为单个,称为黏膜下肌瘤(图5),约占总数的10%。大多数黏膜下肌瘤位于宫体部的宫腔内,多数位于宫底、前后壁和侧壁。小肌瘤还可位于宫角部,干扰了子宫输卵管衔接部腔隙,少数位于宫颈管或宫颈内口附近。大多数宫腔内肌瘤表现为一部分瘤体生长在肌壁间,一部分突入宫腔,类似冰山的一角,被称作无蒂的黏膜下肌瘤。亦有部分肌瘤完全突入宫腔内,带有蒂或茎,被称作有蒂的黏膜下肌瘤。黏膜下肌瘤可分为如下类型,0型:有蒂的黏膜下肌瘤,未向肌层扩展;1型:向肌层扩展小于50%;2型:向肌层扩展大于50%。这些肌瘤的大小不一,从1cm到10cm。因为通常黏膜下肌瘤表面缺乏正常的子宫内膜,所以在宫腔镜下很容易地观察到薄壁的窦状血管。一旦血管破裂,血液自血管喷发而出,由于缺乏自限性止血机制(即血管结构异常),血液可迅速充满宫腔。由于黏膜下肌瘤本身重量的影响,更易形成蒂,带蒂黏膜下肌瘤如同宫腔异物刺激子宫收缩,因而常被挤出子宫颈进入阴道。

图5 黏膜下肌瘤

(一)大体观

1.是一种特殊的子宫弥漫性改变。

2.子宫弥漫性对称性增大,浆膜面大小不等的圆形突起。

3.子宫体全层被无数边界清楚的子宫平滑肌瘤累及肌层弥漫增厚,子宫浆膜和(或)内膜也可被大小不等的肌瘤累及。肌瘤直径大小0. 5~3cm,呈融合性、平滑肌瘤结节,肌瘤切面呈旋涡状或编织状,子宫内膜可见大量黏膜下肌瘤,使宫腔变形。

4.静脉内平滑肌瘤病者盆腔可见大小不等样的蚯蚓状、长带状肿物,来自子宫,延及宫旁、盆腔静脉血管。

5.腹膜弥漫性平滑肌瘤病可见腹膜弥漫性生长,易误认为恶性肿瘤。

(二)镜下所见

1.边界大多不清,呈融合状,也可见边界清弥漫生长在全肌层。

2.与多发性子宫肌瘤相似,但不同肌瘤可有不同的病理结构,但同一肌瘤结构内所有细胞均是单克隆来源。认为是良性肿瘤性疾病,是多发性子宫肌瘤的一种增生性状态。

3.肌瘤结节和周围正常肌瘤内有血管周围平滑肌细胞增生现象,肌瘤中心可见坏死,毛细血管交织呈网状。

4.免疫组化可见孕激素受体(PR)含量明显高于周围正常肌层,而雌激素受体(ER)及Ri-67表达在两者之间无差异。

5.孕激素可使子宫平滑肌瘤病生长迅速。

6.静脉内平滑肌瘤病肿瘤系为梭形平滑肌瘤细胞组成,常有玻璃样变。

7.腹膜、弥漫型平滑肌瘤病均为分化良好的平滑肌细胞组成,混有数量不等的胶原纤维,成纤维细胞。

子宫肌瘤来源于子宫肌层的平滑肌细胞。子宫是由副中肾管(米勒管)发育与演化而来,子宫平滑肌来自副中肾管周围的中胚层组织。副中肾管的各个部位均有发生肌瘤的可能性,而肿瘤最常发生于子宫,包括子宫体与子宫颈,特别是肌组织丰富的子宫体,此外输卵管、子宫的韧带以及阴道亦可发生肌瘤。

尽管子宫肌瘤来源于子宫肌层的平滑肌细胞,但到底来源于肌层内的未成熟的平滑肌细胞,还是来源于肌层内血管的平滑肌细胞,曾经存在一定分歧。Schwarz认为子宫肌瘤是由子宫肌层内动脉或静脉壁的平滑肌细胞衍生而来。不过这一观点至今未得到公认。Novak引证Meyer的观点,认为子宫肌瘤是来源于子宫肌层内的未成熟平滑肌细胞。Miller等持类似观点,认为发展成为肌瘤的未成熟肌细胞是一些未分化细胞所组成的细胞巢。陈法基等通过观察发现,肌瘤组织内有细胞移行现象,其增生细胞的形态,网状纤维染色及黏液染色均与妊娠5个月胎儿的子宫壁细胞相似。这一现象支持了子宫肌瘤来源于未分化副中肾管组织的学说。

子宫发生平滑肌瘤远较体内其他器官发生平滑肌瘤常见。子宫肌瘤是性激素依赖性肿瘤,最常发生于妇女的性成熟期,子宫肌瘤具有多发性倾向,且易发生退行性变,子宫肌瘤为良性,很少发生恶变。

1.探针探测:若无盆腔、宫颈和阴道炎症,经阴道宫颈严密消毒后,用无菌的子宫探针由宫颈进入宫腔,探测宫腔深度、方向,探针进入有无阻碍、有无绕行感等,可为肌壁间肌瘤及黏膜下肌瘤诊断的参考。在基层设备条件简陋时可使用。宜谨慎操作,以防子宫穿孔发生。

2.诊断性刮宫:目前,宫腔镜检查是可疑宫腔或宫颈管内疾病时的首选检查方式,但在基层单位,诊断性刮宫仍用于子宫黏膜下肌瘤的诊断。诊断性刮宫是从宫腔内刮出宫内膜或病变组织进行病理检查,以明确宫腔内有无病变。对于阴道不规则流血的患者,可考虑行诊断性刮宫,根据病理检查结果来判定阴道流血的原因,常见有子宫内膜息肉、子宫黏膜下肌瘤、子宫内膜增生、子宫内膜癌等。

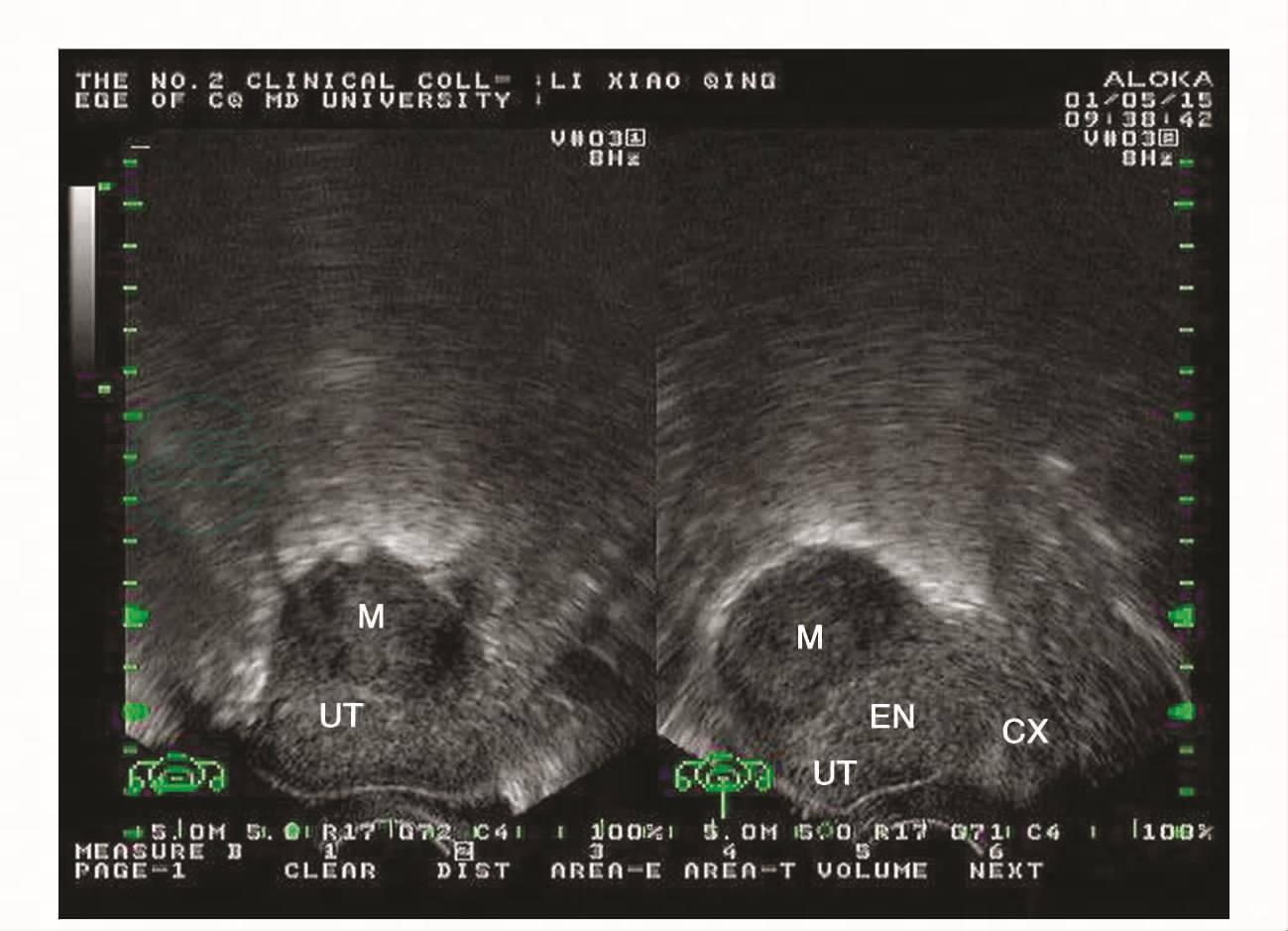

3.超声检查:超声检查是临床上最常用的子宫肌瘤辅助诊断方法,也可用于鉴别子宫肌瘤与其他盆腔包块或病理情况,如子宫腺肌瘤、卵巢实性肿瘤、妊娠子宫等。超声检查可明确肌瘤的部位、大小和数目以及有无变性。一般情况下,子宫肌瘤在超声影像图上表现为边界清楚的低回声区(图6)。

图6 子宫肌瘤在超声影像图上的表现

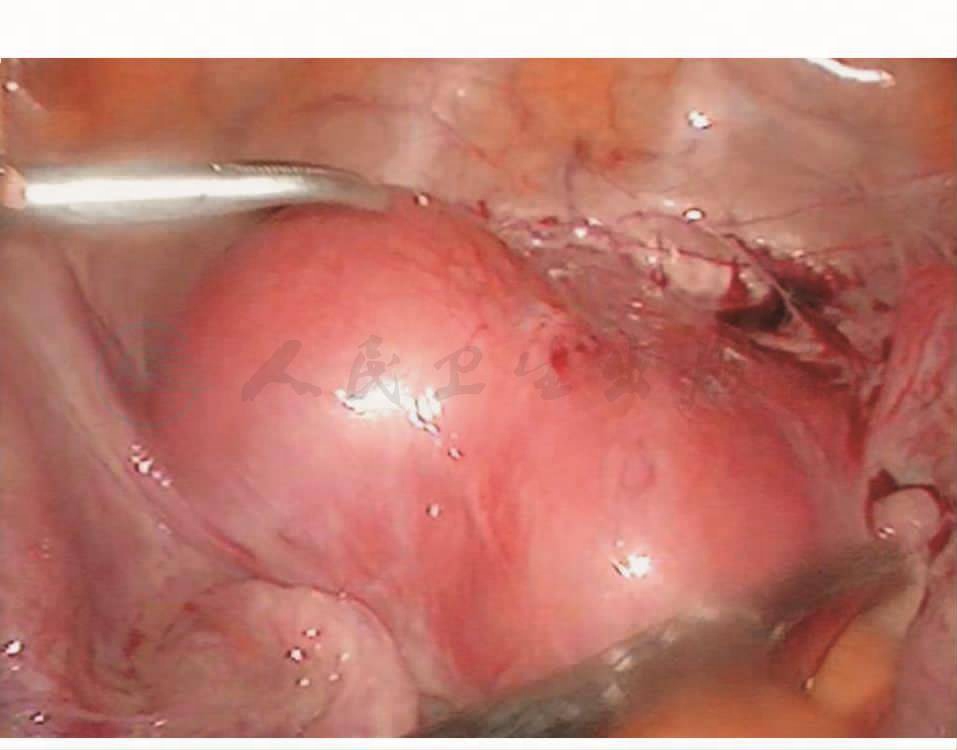

4.腹腔镜检查:大多数情况下,依靠病史、妇科检查和超声检查能对子宫肌瘤做出正确诊断,一般不需要行腹腔镜检查。事实上,随着腔镜技术在妇产科临床的广泛应用,腹腔镜手术已成为治疗子宫浆膜下、肌壁间肌瘤的最主要手术方式,而不是作为一种常用的检查手段。当超声或其他检查无法确定子宫或子宫旁实性肿块的性质和来源时,可通过腹腔镜检查来明确诊断。腹腔镜检查具有直观、准确的特点,应仔细观察肿块的部位、数目、大小以及与周围组织的关系等,并可立即施行手术治疗。子宫肌瘤在腹腔镜下的表现如图7所示。

图7 子宫肌瘤在腹腔镜下的表现

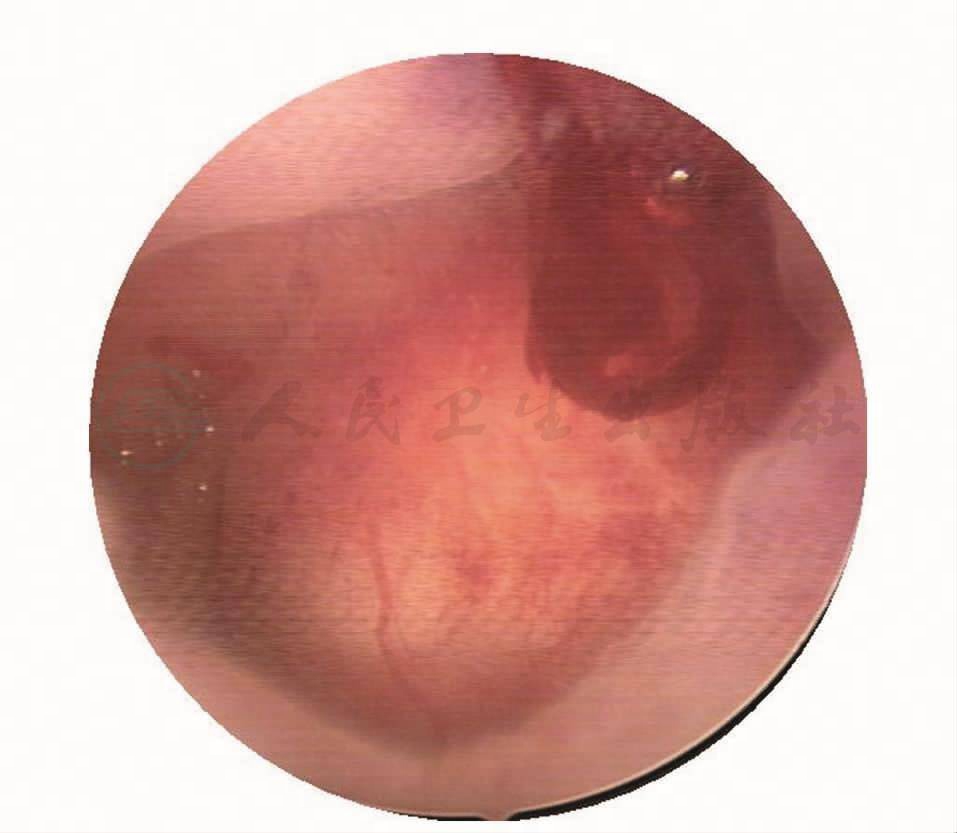

5.宫腔镜检查:宫腔镜检查是诊断宫腔和宫颈管内疾病的重要方法,可在直视下观察宫腔内病变,取活检行病理检查,并可同时切除子宫黏膜下肌瘤(图8)。宫腔镜下取活检行病理检查是诊断宫腔疾病的最准确方法。

图8 子宫黏膜下肌瘤在宫腔镜下的表现

6.其他影像学检查:除超声检查外,CT和MRI也可用于子宫肌瘤的诊断,但在临床中应用较少。MRI是诊断和定位子宫肌瘤的最准确的影像技术,分辨率高,可检出0. 5cm大小的病灶,对肌瘤退行性变,如玻璃样变、钙化均可清晰显示,能比较准确地鉴别子宫肌瘤与子宫腺肌瘤、附件肿块等。由于MRI的费用较高,在临床中的应用不如超声广泛。此外,有时在子宫输卵管造影检查时,可发现子宫黏膜下肌瘤在子宫腔内呈充盈缺损的影像学表现。少数情况下,在腹部平片上可见到发生钙化的子宫肌瘤图像。

7.病理学检查:随着前述辅助检查手段在临床的应用,目前术前诊断子宫肌瘤的准确率基本能达到100%,但病理组织学检查仍然是诊断子宫肌瘤的“金标准”。

一、期待观察

期待观察有其独特的优势,也越来越为人们所接受。期待观察主要适合于子宫<12周妊娠大小、无症状者,尤其是近绝经期妇女。定期随访观察,注意有无症状出现,子宫肌瘤有无增大,通常以双合诊及B超检查。子宫肌瘤患者绝经年龄往往推迟到50岁以后,而绝经年龄也难以预测,因此,此期如出现月经量增多,压迫症状或肌瘤增大,尤其是速度较快者,随时采用手术治疗为宜。文献报道,只要有足够高分辨率的超声或MRI作随访,即使>12孕周大小的肌瘤也可选择期待观察。

二、药物治疗

药物是治疗子宫肌瘤的重要措施,可考虑药物治疗者适应证。

1.子宫肌瘤小,子宫约2~2. 5个月妊娠大小,症状轻,近绝经年龄;

2.肌瘤大而要求保留生育功能,避免子宫过大、过多切口者;

3.肌瘤致月经过多、贫血等可考虑手术,但患者不愿手术、年龄在45~50岁的妇女;

4.较大肌瘤准备经阴式或腹腔镜、宫腔镜手术切除者;

5.手术切除子宫前为纠正贫血、避免术中输血及由此产生的并发症;

6.肌瘤合并不孕者用药物使肌瘤缩小,创造受孕条件;

7.有内科合并症且不能进行手术者。

8.禁忌证:①肌瘤生长较快,不能排除恶变;②肌瘤发生变性,不能除外恶变;③黏膜下肌瘤症状明显,影响受孕;④浆膜下肌瘤发生扭转时;⑤肌瘤引起明显的压迫症状,或肌瘤发生盆腔嵌顿无法复位者。

三、手术治疗

手术仍是子宫肌瘤的主要治疗方法。

1.经腹子宫切除术:适应于患者无生育要求,子宫≥12周妊娠子宫大小;月经过多伴失血性贫血;肌瘤生长较快;有膀胱或直肠压迫症状;保守治疗失败或肌瘤剜除术后再发,且瘤体大或症状严重者。

2.经阴道子宫切除术:适合于盆腔无粘连、炎症,附件无肿块者;为腹部不愿留瘢痕或个别腹部肥胖者;子宫和肌瘤体积不超过3个月妊娠大小;有子宫脱垂者也可经阴道切除子宫同时做盆底修补术;无前次盆腔手术史,不需探查或切除附件者;肌瘤伴有糖尿病、高血压、冠心病、肥胖等内科合并症不能耐受开腹手术者。

3.子宫颈肌瘤剔除术:宫颈阴道部肌瘤若过大可造成手术困难宜尽早行手术(经阴道);肌瘤较大产生压迫症状,压迫直肠、输尿管或膀胱;肌瘤生长迅速,怀疑恶变者;年轻患者需保留生育功能可行肌瘤切除,否则行子宫全切术。

4.阔韧带肌瘤剔除术:适合瘤体较大或产生压迫症状者;阔韧带肌瘤与实性卵巢肿瘤鉴别困难者;肌瘤生长迅速,尤其是疑有恶性变者。

5.黏膜下肌瘤常导致经量过多,经期延长均需手术治疗。根据肌瘤部位或瘤蒂粗细分别采用钳夹法、套圈法、包膜切开法、电切割、扭转摘除法等,也可在宫腔镜下手术,甚至开腹、阴式或腹腔镜下子宫切除术。

6.腹腔镜下或腹腔镜辅助下子宫肌瘤手术:①肌瘤剔除术主要适合有症状的肌瘤,单发或多发的浆膜下肌瘤,瘤体最大直径≤10cm,带蒂肌瘤最为适宜;单发或多发肌壁间肌瘤,瘤体直径最小≥4cm,最大≤10cm;多发性肌瘤≤10个;术前已除外肌瘤恶变可能。腹腔镜辅助下肌瘤剔除术可适当放宽手术指征。②腹腔镜下或腹腔镜辅助下子宫切除术,主要适合肌瘤较大,症状明显,药物治疗无效,不需保留生育功能者。但瘤体太大,盆腔重度粘连,生殖道可疑恶性肿瘤及一般的腹腔镜手术禁忌者均不宜进行。

7.宫腔镜下手术:有症状的黏膜下肌瘤及突向宫腔的肌壁间肌瘤首先考虑行宫腔镜手术。主要适应证为月经过多、异常子宫出血、黏膜下肌瘤或向宫腔突出的肌壁间肌瘤,直径<5cm。

8.聚焦超声外科(超声消融)为完全非侵入性热消融术,适应证可适当放宽。上述需要药物治疗和手术治疗的患者均可考虑选择超声消融治疗。禁忌证同药物治疗。

1.讲解有关疾病知识,消除其不必要的顾虑。指导阴部卫生方法。术后3个月内禁性生活,半年内避免重体力劳动。术后4~6周复查。

2.根据不同的病情,进行饮食指导,如贫血患者应进食高蛋白含铁饮食。

一、子宫肌瘤的一级预防:培养健康的生活习惯

1.作息规律避免熬夜带来的生物钟紊乱。长期熬夜对人体的危害主要表现为免疫力下降和激素分泌紊乱导致的内分泌失调,与身体的多种疾病形成有关,因其可能导致性激素分泌失调,也可促进子宫肌瘤的形成。

2.性生活采取有效的避孕措施,尽量不用紧急避孕药物,避免人工流产,已有研究证明人工流产可促进子宫肌瘤的发生。适时结婚和生育,经产是子宫肌瘤的保护因素。

3.日常生活尤其是性生活、月经期间注意个人卫生,勤换内裤,保持外阴清洁,避免各种因素的感染。目前研究认为生殖器官炎症可促使肌瘤形成。

4.饮食宜清淡,定时定量,不能暴饮暴食;坚持低脂肪饮食,多吃瘦肉、鸡蛋、绿色蔬菜、水果等;多吃五谷杂粮,如玉米、豆类等;常吃富有营养的干果类食物,如花生、芝麻、瓜子等;忌食含激素成分的食品和忌用含激素成分化妆品等;保持合适体重,控制BMI在正常范围,勿超重和肥胖。有研究表明高血压、高血脂、肥胖均和子宫肌瘤的形成有关;常年吃可疑含激素的食品和使用含激素的化妆品可诱发子宫肌瘤形成。

5.戒烟,少饮酒和咖啡。尽管吸烟可能是子宫肌瘤的保护因素,但由于吸烟对女性其他器官、内分泌和生育的危害要远远大于这微不足道的保护作用,因此女性尤其是育龄期女性要做到戒烟和远离吸烟环境。少量饮酒和咖啡可能对身体无影响,但过量饮酒和咖啡对女性内分泌、生育和子宫肌瘤均有不利影响。

6.保持乐观、积极的心态面对人生,避免抑郁、消极等不良情绪。据调查子宫肌瘤的发生与女性负面情绪有直接关联,有抑郁症和焦虑症女生患子宫肌瘤的比例远高于正常女性。

7.积极锻炼身体,增强身体素质,提高机体免疫功能。每周有充足的户外活动以接触阳光,使体内转化储备足够的维生素D,近年来已有多项研究证明维生素D可以减少子宫肌瘤患病风险。

二、子宫肌瘤的二级预防:早发现早诊治

女性的育龄阶段是各种妇科疾病包括子宫肌瘤的高发时期,处在这个年龄阶段的女性应及时发现子宫肌瘤伴随的身体不适,包括月经量增多、经期延长、下腹部包块、腹痛等,若存在不孕或反复发生流产也要警惕有无子宫肌瘤,及时就诊;门诊医师询问病史时一定要有清晰的月经史和生育史并常规进行妇科检查,可疑肌瘤患者进一步行超声等检查确诊。对育龄阶段的女性加强健康宣教,鼓励定期妇科检查显得尤为必要。一旦确诊为子宫肌瘤后,应定期进行复查,依据病情的发展采取有针对性的治疗措施,若患者肌瘤生长速度缓慢或者一直未曾增大,可适时调整复查时间,如半年复查一次;若肌瘤增大明显,必要时需采取手术治疗,避免引发严重出血、贫血、对生育的影响及恶变等;有研究认为无症状、直径小于4cm的子宫肌瘤对生育尚无明显影响,因此,对于未生育的女性合并子宫肌瘤小于4cm时,应鼓励其尽早完成生育,以免肌瘤继续增大影响妊娠。

三、子宫肌瘤的三级预防:合理治疗及预防复发

1.术中行多个肌瘤剔除是公认的术后复发的高危因素;

2.随着腹腔镜技术日趋成熟,腹腔镜肌瘤剔除可能不增加肌瘤复发风险,需更大样本量证实;

3.预防肌瘤术后复发的关键点是术中尽可能剔除子宫肌瘤;

4.术后药物维持治疗可以减少子宫肌瘤复发。