英文名称 :urge urinary incontinence

国际尿控学会的定义为:有强烈的尿意后,尿液不能由意志控制而经尿道漏出者,称为急迫性尿失禁(urge urinary incontinence,UUI)。在女性不同人群中的发病率为:20~30岁为15%,40~50岁为16%,60~70岁为20%。引起急迫性尿失禁的原因有神经源性的和非神经源性两种。前者多由卒中、脊髓损伤和多发硬化症等疾病引起。后者由膀胱出口梗阻、压力性尿失禁等原因所致,另有些原因不明。

UUI病理机制尚未完全明确。神经源性机制可能有以下几方面:中枢或外周抑制丧失,下尿路传入冲动增加,出现阻断中枢抑制作用的膀胱反射中兴奋传导通路激活等。发病的肌源学基础是逼尿肌特征性改变,导致了过度兴奋性及兴奋在细胞间传递增高,产生协同的肌源性收缩。此外,以下原因可导致短暂病理状态:谵妄、急性神经错乱、感染、萎缩性尿道炎或阴道炎、药物作用、心理问题、过量的尿液分泌、活动受限、便秘等。

非神经源性UUI可分为感觉型和运动型两类。两类型常常相互交叉,表现重叠,区分有时困难。多数学者认为,它们的发病机制相同。

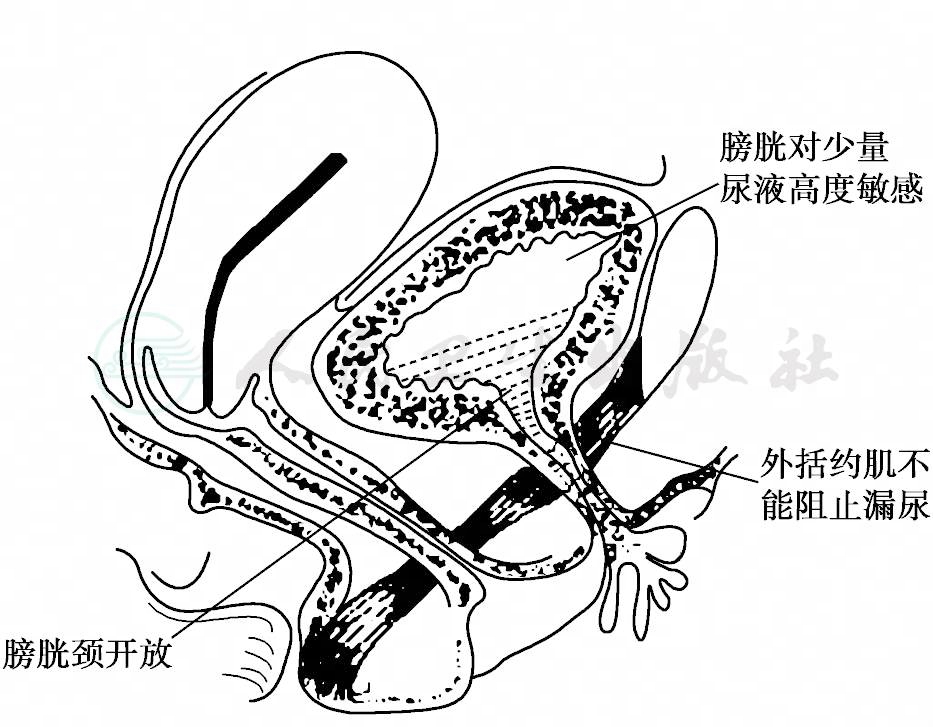

图1 急迫性尿失禁的发生机制

逼尿肌过度敏感,少量充盈即引起尿急和逼尿肌收缩,发生漏尿

(一)感觉型UUI

该类型是由于尿道或膀胱过度敏感,在尿量较低的情况下就有很强烈的排尿愿望。有时这种感觉可能持续存在。在排尿后症状可能得到缓解或可能无明显缓解。以下几种情况可能造成膀胱感觉增强,如急性膀胱炎、慢性膀胱炎、间质性膀胱炎、膀胱结石或肿瘤,但有时常找不到任何原因。此症状目前尚缺乏有效的客观检查手段,故诊断主要依靠患者对症状的主观表达。放疗、慢性感染或长期插管患者的急迫感或疼痛则多由于膀胱纤维化、膀胱壁变硬、膀胱顺应性降低、膀胱的压力不能适应逐渐增大的尿量而引起(图1)。

(二)运动型UUI

该类型的症状与感觉型UUI相似,尿动力学检查漏尿由逼尿肌不自主收缩引起。没有神经系统病变的不自主逼尿肌收缩称为逼尿肌不稳定。膀胱出口梗阻、解剖型SUI、与膀胱疾病无关的逼尿肌不稳定引起的尿失禁又称为特发性逼尿肌不稳定,女性较常见。发病机制是逼尿肌本身触发了收缩还是神经源性的问题尚不清楚。有时逼尿肌不稳定可伴有逼尿肌收缩性异常,后者又会进一步影响前者。

逼尿肌收缩有时可由尿道不稳定引起,此时尿道收缩和松弛的速度和力量异常。尿道肌松弛时,尿道闭合压降低,膀胱解除抑制,触发逼尿肌收缩,尿失禁发生。

(一)症状和病史

尿频、尿急、日间排尿次数增多和夜尿、尿急性失禁等症状为本病典型的表现,应详细询问上述症状发生的特点和程度、发病时间、有无泌尿系感染病史和服药、神经系统疾病情况。

(二)检查

急迫性尿失禁的检查包括泌尿系统、生殖系统和针对排尿功能的神经系统三方面。但应特别注意下列几方面的问题:

1.排尿日记(voiding diary)

可客观地反映患者排尿情况及尿失禁的频率和程度。最常用的是记录排尿时间、尿量和尿失禁伴随症状的简易表格。

2.残余尿测定

有助于证实疾病的性质和严重程度。通常采用耻骨上超声或导尿可获得准确残余尿测定。残余尿增加可导致急迫性和充溢性尿失禁,也反映了逼尿肌收缩性降低,原因可能是神经源性、特异性或继发于膀胱出口梗阻。实际工作中,残余尿量>100ml或超过1/3尿量为异常。

3.漏尿试验

用于证实有无SUI。方法通过要求患者膀胱充盈时站立,并咳嗽,如果可观察到尿漏则试验阳性。但5%~10%的患者看不到漏尿,原因可能是试验时括约肌张力异常升高。该试验重要的是区分产生的漏尿是由腹压升高引起还是咳嗽诱导的逼尿肌收缩引起;后者呈漏尿延迟现象,往往出现在咳嗽几秒钟后发生,且咳嗽停止后也不会停止。存在压力性尿失禁并不能凭此就排除急迫性尿失禁。40%的患者两种尿失禁同时并存。许多情况下压力性尿失禁可导致急迫性尿失禁的发生。

4.化验检查

应根据具体情况进行尿常规、尿液分析、尿细菌学检查及脱落细胞检查。

5. X线检查

排泄性膀胱尿道造影可检测膀胱颈和尿道(外括约肌)在储尿期和排尿期的功能。它可检测膀胱颈的下降和与压力性尿失禁有关的膀胱尿道夹角。这种方法也可检查是否有膀胱逼尿肌-括约肌功能协同失调。IVP可了解上尿路有无损害。

6.内镜检查

对感觉型UUI的病因诊断十分重要。

(三)尿动力学检查

该检查是UUI诊断和鉴别诊断最可靠的检查。通过尿动力学检查区分SUI、UUI和混合性尿失禁以及UUI的类型。第三届ICS报告认为在压力性和急迫性尿失禁女性,通常使用的测试包括尿道压力、腹压漏尿点压、膀胱测压及压力-流率测定。该类人群尿动力学检查结果和症状的相关性较弱,目前尚无证据表明侵入性尿动力检查能改善常规治疗的结果或影响治疗选择,但应该进行排尿日记、剩余尿量、尿流率等非侵入性尿动力检查。

1.尿流率测定

正常值>20ml/s。

2.膀胱压力容积测定

确定膀胱压力与容量及其相互关系。运动型UUI可见自发或诱发的逼尿肌不稳定收缩,低顺应性膀胱等压力曲线。感觉型UUI可见膀胱容量下降,而对温胀等感觉敏感,达到一定容量时有强烈的排尿要求,不能忍耐,逼尿肌强烈收缩而出现尿失禁。

3.尿道压力测定

确定尿道关闭功能。急迫性尿失禁时,尿道压力一般正常,GSUI时尿道压力多有降低。

4.外括约肌肌电图(electromyography,EMG)

可记录横纹肌的活动,对诊断突发性的括约肌松弛综合征很有价值,此种情况下逼尿肌收缩前会出现EMG活动的突然下降。当疑有梗阻并发逼尿肌不稳定时,EMG对确诊逼尿肌-括约肌协调不良有帮助。

5.尿道压力图(urethral pressure profile,UPP)

记录整个尿道的尿道内压。最常用的是最大尿道关闭压(maximum urethral closure pressure,MUCP)和功能长度。在压力性尿失禁中该指标有变小的趋势,但该检查的特异性和敏感性较低。MUCP<20cmH2O可能是括约肌本身损伤的表现(Ⅲ型压力性尿失禁)。

6.漏尿点压

指尿液从尿道口溢出时的膀胱压力,漏尿点压测定是尿失禁重要的尿动力学检查之一。UUI漏尿点压为逼尿肌漏尿点压(DLPP),或称膀胱漏尿点压(BLPP)。依据所测得的数据评价尿失禁的严重程度和预警对上尿路的损害。运动型UUI的LPP检查可见在膀胱充盈至一定容量时,出现逼尿肌无抑制性收缩,同时尿道口溢出尿液,此时的逼尿肌压即为漏尿点压,称逼尿肌漏尿点压。

UUI的治疗,首先应选择纠正病因的治疗,如膀胱出口梗阻、膀胱炎、结石,然后进行以下治疗。

(一)保守治疗

1.行为治疗

膀胱排尿训练可能是最有效的保守治疗方法,主要针对膀胱不稳定引起的尿频。方法是为患者设计排尿间隔时间,尽量按规定的时间排尿,逐渐延长排尿间隔时间,直到间隔达3~4个小时为止。对于膀胱容量大的不稳定患者2~3个小时排尿1次可防止不自主逼尿肌收缩和尿失禁。远期疗效不足50%。

2.生物反馈治疗

该治疗对患者的依从性要求很强。根据仪器所收集到的信号,嘱受检者抑制膀胱收缩。以教会患者在日常生活中掌握如何识别和抑制逼尿肌收缩。近期疗效好,远期复发率尚不确定。盆底肌训练主要是用来治疗SUI,但也发现有减轻不稳定膀胱的作用。在欧洲,阴道电刺激使用很广,但北美较少用。治疗机制是刺激盆底肌肉收缩后通过神经冲动抑制排尿反射,约50%的患者疗效可维持1年。也有人尝试过催眠疗法,有主观疗效,但实际进行的人较少。也可采用针灸治疗。

3.药物治疗

UUI的主要原因是膀胱过度敏感,故首选药物是抗胆碱能药和解痉药。该类药物禁止应用于下述患者:梗阻性泌尿系疾病、肠梗阻、溃疡性结肠炎、青光眼、重症肌无力、严重的心血管疾病。常见的不良反应是口干,服用抗胆碱药会降低患者的反应能力,对开车和操纵危险机器患者有潜在的威胁。

(1)托特罗定(tolterodine):毒蕈碱受体拮抗剂,是治疗膀胱过度敏感的特异性药物。可有效抑制逼尿肌的收缩。用法:2mg/次,每日2次。不良反应发生率为48%,主要为口干。疗效与盐酸奥昔布宁相当,而耐受性却优于奥昔布宁。

(2)奥昔布宁(oxybutynin):具有温和的抗胆碱作用和较强的平滑肌解痉作用,直接作用于膀胱平滑肌,增加膀胱容量,使尿失禁得以缓解。临床上用于治疗尿急、尿频、尿失禁。用法2mg/次,每日2次。不良反应发生率为65%,常见不良反应为口干、消化不良、泪液减少及皮肤干燥等。

(3)溴丙胺太林(probanthine,普鲁本辛):是胆碱能受体拮抗剂,常用剂量为5mg/次,每日4次。

(4)盐酸双环胺:具有亲肌肉性,对平滑肌有抗胆碱能作用。有缓释制剂,剂量每日可达80mg,可用3~4天。

(5)盐酸黄酮哌酯(urispas):是罂粟碱样解痉药,具有一定的抗胆碱能作用,常用剂量为200mg,每日3次,不良反应少,适用于老年患者和对其他药不耐受者。

(6)盐酸丙米嗪(tofranil):三环类抗抑郁药,具有解除忧虑、抗胆碱、肾上腺素能活性和亲肌肉性,还有轻度的麻醉和抗组胺作用,能抑制突触前神经末梢对去甲肾上腺素的再摄取。适应证为脊椎以上损伤或功能失调引起的遗尿和排尿障碍,剂量应逐步递增至25mg,每日3次。丙米嗪不能和单胺氧化酶抑制剂同时使用。

(7)莨菪碱/阿片栓剂:具有镇痛、抗胆碱和解痉作用,有潜在的成瘾性,只能短期使用,根据需要可每隔3~4小时使用1次。

其他可选药物还有钙拮抗剂(双苯丁胺、维拉帕米、硝苯地平等)、前列腺素合成抑制剂(吲哚美辛、氟苯布洛芬等)及钾通道开放剂等。

(二)手术治疗

保守治疗无效者可接受手术治疗,但术前应权衡手术风险和治疗效果。膀胱和尿道扩张术作为早期的治疗手段使用很广但结果有差异,真正效果尚不清楚。诊断性膀胱镜对间质性膀胱炎、尿道综合征及其他类似疾病有一定程度的短期缓解率。据认为膀胱或尿道扩张,诱发逼尿肌肥大细胞降解是使症状改善的主要原因。

乙醇注射疗法成功率极有限。选择性骶神经冷冻疗法成功率高,平均有效时间可达5个月,长期疗效不肯定。骶神经刺激法是治疗逼尿肌不稳定的新方法,成功率为60%~70%,患者开始是通过皮下放置的电极暂时对骶神经进行刺激。如果效果良好,则将电极长期放置。电刺激的确切机制还不明确,推测可能是通过激活抑制膀胱活动的脊椎神经连接或β-肾上腺素能神经元。

回肠膀胱形成术是治疗逼尿肌不稳定的有效手法之一,成功率达60%。将膀胱切开后把切下的回肠(或结肠)片缝上,能增加膀胱容量,减轻不稳定性。该手术的长期效果,尤其是回肠片癌变的危险性还不清楚。许多患者膀胱上的回肠片黏液分泌会反复加重尿路感染,30%~40%患者需要每天至少一次的自我导尿。

最后的手术方法是尿道改道,对该法的利弊应仔细权衡。该法有多种术式:回肠分流、可控制的尿道分流或纠正性膀胱置换。