英文名称 :bacterial vaginosis

中文别名 :细菌性阴道炎

细菌性阴道病(bacterial vaginosis,BV)是常见的下生殖道感染性疾病之一,为阴道内菌群失调所致。表现为乳杆菌减少,多种厌氧菌的增加,包括阴道加德纳菌、阿托波菌、普雷沃菌、动弯杆菌、纤毛菌、消化链球菌等及人型支原体等。因发病时阴道黏膜无明显炎症反应,故称作细菌性阴道病,而非细菌性阴道炎。在1955年,学者Gardner和Duke首先描述了本病的临床特点和特征性的线索细胞(clue cell)。既往曾被命名为非特异性阴道炎、嗜血杆菌性阴道炎、加德纳菌性阴道炎等,直至1984年才被正式命名为细菌性阴道病。

妊娠期细菌性阴道病的发生率波动于3.5%~50.0%。妊娠状态与BV存在相互影响,一方面,妊娠期雌、孕激素水平变化,阴道局部黏膜免疫功能变化,宫颈黏液及阴道分泌物增多,可能增加了BV的易感性;另一方面,BV可导致上生殖道感染,与不良妊娠结局及产褥期感染有关。因此,对于妊娠合并BV的管理应充分权衡患者筛查、治疗的获益与潜在的风险。

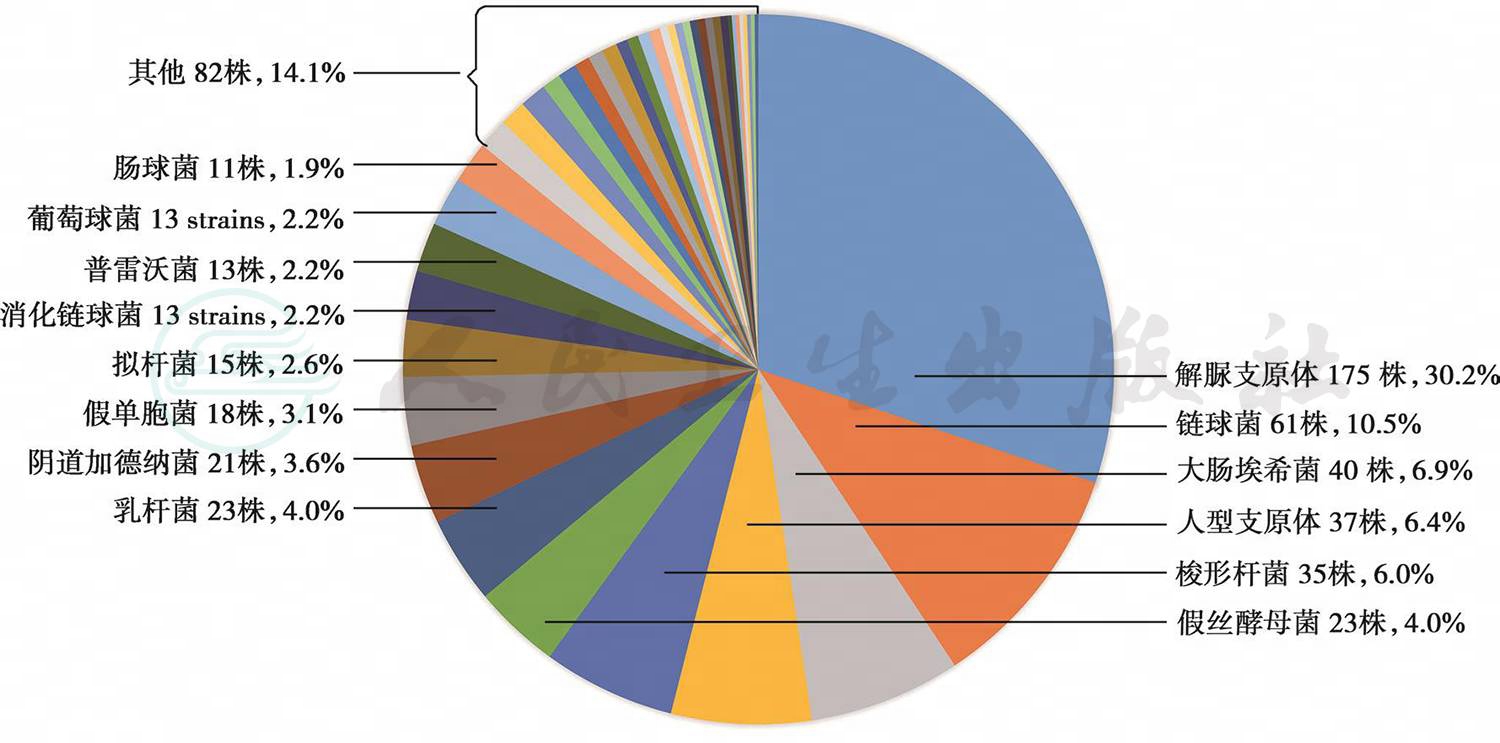

图1 580例羊膜腔感染病例羊膜腔穿刺羊水或胎盘组织病原微生物组成

BV主要发生于性活跃的育龄期女性,其发病率因就诊人群、种族、诊断方法等的不同而有所差异,在黑人和西班牙人群中较高,在白人和亚洲人种较低。全球范围内,BV发病率为20%~30%,北美地区为7.1%~29.2%,西欧地区为7%~23.2%,中东地区为16.2%~50%,南亚及东南亚地区为10.3%~32.5%。我国数据显示,计划生育诊所就诊女性BV的发病率为14%~25%;在妇科门诊,无症状患者BV的发病率为23%,阴道排液患者BV的发病率为37%;STD诊所患者BV的发病率为24%~37%;妊娠女性BV发病率为6%~32%。

BV的致病原因尚未完全明确,可能与以下因素相关。

1.阴道微生态失衡

在健康育龄女性阴道分泌物中可分离培养出5~15种细菌,相互制约保持动态平衡。以乳酸杆菌为优势菌,包括卷曲乳酸杆菌、詹氏乳酸杆菌、加氏乳酸杆菌和惰性乳酸杆菌等。乳酸杆菌可通过多种机制维持阴道正常的酸性环境,如产生乳酸,分泌H2O2、竞争黏附等,从而抑制致病微生物的生长。产H2O2的乳酸杆菌减少或消失,厌氧菌增多时则导致BV的发生。如高浓度阴道加德纳菌、普雷沃菌属、阿托波菌属、消化链球菌等,这些BV相关微生物浓度比健康女性阴道中高100~1 000倍。

BV患者阴道微生态失衡后导致阴道分泌物pH值升高,二胺、多胺、有机酸、黏多糖酶、唾液酶、IgA蛋白酶、胶原酶、非特异性蛋白酶、磷脂酶A2和C、内毒素等浓度升高。这些酶和有机化合物可能破坏宿主的防御机制,促使下生殖道微生物进入上生殖道。

2.微生物感染

Gardner和Duke在1955年提出BV由阴道加德纳菌感染引起,即单一微生物致病说。之后的研究发现,与BV相关的微生物还包括其他厌氧菌、动弯杆菌和支原体等,即多种微生物致病说。Ferris和Verhelst等分别发现阴道阿托波菌与BV发病相关。之后,Bradshaw等发现甲硝唑治疗后复发的BV患者阴道阿托波菌检出率较高。Fredricks等应用聚合酶链反应(PCR)检测阴道内细菌,发现BV患者阴道细菌检出率与无BV者显著不同,在BV患者阴道内检出BV相关细菌1(BABV1)、BV相关细菌2(BABV2)和BV相关细菌3(BABV3)等二十余种细菌。Fredricks等之后报道了根据PCR检出不同细菌诊断BV的敏感性和特异性,其中BABV1、BABV2、BABV3诊断BV的敏感性分别为43.2%,86.4%和42.0%,特异性分别为96.7%,92.9%和9.7%;阴道阿托波菌和阴道加德纳菌诊断BV的敏感性均为96.3%,特异性分别为77.1%和29.5%。

3.细菌生物膜形成

细菌生物膜(biofilms)是细菌在特定条件下形成一种特殊细菌群体结构,细菌生物膜结构使细菌体被包裹在其自身分泌的多聚物中。Swidsinski等报道,BV患者和健康女性阴道内存在包括阴道加德纳菌的多种微生物,但只有BV患者阴道内的阴道加德纳菌存在于细菌生物膜中。无症状女性的生物膜通常较薄且松散,而BV患者的生物膜较厚。Patterson等发现阴道加德纳菌生物膜的形成使其对H2O2和乳酸耐受性增加5倍和4.8倍。阴道加德纳菌和阿托波菌,被认为是BV细菌生物膜的主要和次要定植者。细菌生物膜可能与BV的发病、治疗失败及远期复发相关。

4.免疫缺陷

有研究显示,在BV患者中,促炎细胞因子IL-1b表达升高,SLPI抗菌肽表达降低。此外,阴道加德纳菌和阴道阿托波菌可通过上调细胞因子(IL-1b、IL-6、IL-8、TNF-a)、趋化因子(MIP-1b、RANTES)和某些抗菌肽(如hBD-2防御素),而激发促炎反应。Fan等发现BV患者阴道冲洗液中IL-4浓度低于健康对照者,提出阴道局部IL-4浓度降低可能与BV发病相关。

5.高危因素

多性伴、不洁性行为、阴道冲洗、紧张、吸烟和应用宫内节育器(IUD)、高脂饮食等,均为BV发生的高危因素。

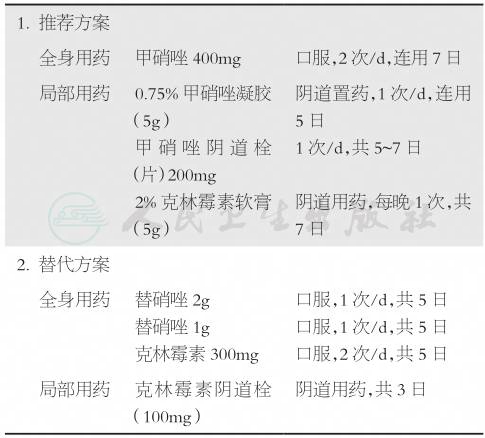

目前BV的治疗主要采用硝基咪唑类药物,如甲硝唑,其主要针对厌氧菌,对阴道内正常的乳杆菌影响较小。对Nugent评分4~6分及无症状患者可不进行常规治疗,但应对拟进行子宫全切术、宫腔镜检查、人工流产等手术的所有BV患者进行治疗。对有症状的BV患者均需治疗。性伴无须常规治疗。中华医学会妇产科学分会感染性疾病协作组于2021年发布的《细菌性阴道病诊治指南(2021修订版)》推荐了BV治疗的适应证和方案(表2)。

表2 细菌性阴道病治疗方案

在硝基咪唑类药物治疗期间,服用甲硝唑后24小时、替硝唑后72小时应避免饮酒,以免发生双硫仑样反应;克林霉素阴道制剂可能减弱乳胶避孕套的防护作用,因此在用药期间尽量避免性生活,或正确使用避孕套。

关于乳杆菌制剂和益生菌,目前尚无充分的证据作为单纯药物治疗BV,但消炎时/后作为恢复阴道微生态的补充治疗方案是可以推荐的。

复发性细菌性阴道病(recurrent bacterial vaginosis,RBV)的临床特点,除临床表现不典型外,还有复发率高。BV的初始治愈率为70%~80%,治疗后1个月的复发率为20%,治疗后3个月的复发率可达40%,治疗后12个月的复发率可高达69%~80%。目前对于复发性BV,尚无公认的定义,有学者认为一年内反复发生4次为RBV,有学者认为3次即可诊断。BV复发可能与治疗不彻底未根除病原体的残留感染、免疫缺陷、耐药、性伴的再感染及感染高危因素持续存在有关。

对于复发性BV的治疗目前尚无最佳方案,一旦复发应积极寻找诱因,明确有无混合感染,恢复阴道菌群平衡,在原治疗基础上适当延长疗程。可参考的治疗策略如下:①甲硝唑400mg,口服,每天2次,共14天;②用0.75%甲硝唑阴道凝胶(5g)共10天,停药3~5天,BV治愈后,开始阴道用0.75%甲硝唑凝胶(5g)每周2次,连用16周;③甲硝唑或替硝唑400mg,口服,每天2次,共7天,再阴道内使用硼酸制剂(600mg/d)21天,BV治愈后,使用0.75%甲硝唑阴道凝胶(5g)每周2次,连用16周;④联合用药:每月口服甲硝唑2g联合氟康唑150mg;⑤使用全身或阴道局部微生态制剂对于预防BV复发有一定的疗效。