鼻腔、鼻窦良性肿瘤较恶性肿瘤少见,种类繁多,分类方法目前也未统一,一般认为可分为以下几种:①鼻腔、鼻窦囊肿:包括鼻窦黏液囊肿、黏膜囊肿、面部裂隙囊肿、牙源囊肿及皮样囊肿;②上皮组织良性肿瘤:包括乳头状瘤、腺瘤;③纤维组织、原始间叶组织及肌组织良性肿瘤:包括纤维瘤、黏液瘤等;④脉管组织良性肿瘤:包括血管瘤、淋巴管瘤、血管内皮瘤、血管外皮瘤等;⑤骨骼组织良性肿瘤:包括软骨瘤、骨瘤、巨细胞瘤;⑥神经组织良性肿瘤:神经鞘膜瘤、脑膜瘤、鼻神经胶质瘤等。

一、鼻腔鼻窦内翻性乳头瘤

为常见的良性肿瘤,发病率为鼻部新生物的3%,临床上男性多见,男女比例为2~7∶1,多发生于0~50岁,主要临床表现有鼻塞、流涕、鼻出血、失嗅、溢泪等。病理属良性肿瘤,但常复发,且可侵犯骨质。7%可发生恶变。

本病CT检查的主要目的是确定肿瘤的侵及范围,对其CT征象进行分析时注意与下列病变加以区别:真菌性鼻窦炎,常伴骨质破坏,软组织中斑点状钙化影;慢性鼻窦炎鼻息肉,一般骨质破坏不明显;鼻部血管瘤增强CT检查肿瘤明显强化;黏膜囊肿窦腔呈膨胀性扩大;鼻部恶性肿瘤骨质破坏明显等。本病CT检查不能定性诊断,定性诊断需要病理学检查。

二、骨瘤

为常见的鼻窦复合肿瘤,其发生可来自胚性软骨残余,患者多为男性,好发于额筛交界区,以额窦发病最多,其次为筛窦,鼻腔、上颌窦较少,病理上骨瘤分为三型:密质骨型、松质骨型及混合型。骨瘤一般生长缓慢,成年后有自行停止生长的趋势。

骨瘤较小时,一般无症状,只是通过影像学检查偶然发现。增大后可发生面部畸形,引起鼻塞、鼻溢、头疼,侵入眼眶出现眼球突出移位、视力障碍。

三、血管瘤

为血管组织先天性异常,病理上分为毛细血管型及海绵状血管瘤。发生于鼻腔、鼻窦内的血管瘤多起源于黏膜,少数可原发于骨内。以鼻腔、上颌窦多见。生长缓慢,呈膨胀性生长。

临床主要表现为反复发作的鼻出血、鼻塞,肿瘤增大后引起突眼、眼球移位、视力下降及继发性鼻窦炎改变。

四、髓内毛细血管瘤

髓内毛细血管瘤少见,多发生于鼻骨。组织学上,肿瘤由极度扩张增生的细小毛细血管构成,大小不一,瘤组织内因出血可形成血凝块或囊腔。本病生长缓慢,症状轻,一般在发现肿块数年后才就诊,局部隆起,可有疼痛,大肿瘤可压迫邻近结构而出现鼻塞等相应症状。

五、骨化纤维瘤

骨化纤维瘤是一种良性骨纤维损害性疾病。生长缓慢,好发于青少年,可累及任一面骨,罕见于长骨。发生于鼻窦者,以筛窦多见,上颌窦次之。早期常于一侧或一个窦腔内生长,呈膨胀性。肿瘤较大时压迫邻近骨质,使其移位或吸收破坏。病理上,肿瘤以细胞成分为主,内含纤维性间质和骨样组织,基质中含钙化。

六、鼻咽纤维血管瘤

鼻咽纤维血管瘤又称为男性青春期出血性纤维瘤等,名称较多。据彭勇炎对345例结合资料统计,发病率占同时期耳鼻咽科总住院人数的0.3%~0.7%。好发于10~25岁的青少年,男性居多,男女比例为13.4∶1。

本病主要症状为进行性鼻阻塞与反复性顽固性鼻出血。随肿瘤的增长,可出现邻近骨质压迫、吸收与破坏,导致邻近器官畸形与功能障碍。压迫咽骨管则引起耳闷、耳堵、耳鸣、听力下降;侵入鼻腔引起面颊畸形;侵入眼眶,引起眼球突出、复视、运动障碍;侵入颅内,出现颅神经症状等。随肿瘤生长,临床表现不一。

七、脑膜瘤

原发于鼻腔、鼻窦的脑膜瘤罕见,常为邻近结构脑膜瘤生长蔓延而致,如嗅沟脑膜瘤易累及鼻腔顶部。原发者一般都见于额窦和筛窦。常见临床表现包括鼻塞、脓涕、鼻出血、嗅觉减退、眼球突出等。

需与骨化性纤维瘤鉴别。

八、软骨瘤

软骨瘤是一种少见的鼻腔、鼻窦肿瘤,好发于青少年,男性多于女性。多见于筛窦、蝶窦、鼻中隔和鼻腔侧壁,术后易复发,也可发生恶变,多恶变为软骨肉瘤。病理上,软骨瘤一般呈球形,也可为分叶状,边界清楚,有包膜,较大的肿瘤可发生囊变、坏死、钙化、骨化等。软骨瘤生长缓慢,无特异症状,大的肿瘤常出现压迫或阻塞症状,如鼻塞、流涕、头痛等,严重可造成眼球突出、视力下降等。

需与骨化性纤维瘤、嗅神经母细胞瘤等鉴别。

九、畸胎瘤

畸胎瘤属于错构瘤,组织学上具有外、中、内三胚层结构,出生时即存在。发生于鼻腔及鼻窦者极罕见,国内外文献仅见个案报道。主要临床表现包括鼻塞、流涕等。本病术后易复发,也可发生恶变。

一、鼻腔鼻窦内翻性乳头瘤

(一)CT和MRI表现

肿瘤可发生于鼻腔和(或)鼻窦,以筛窦多见,肿瘤发生于单侧较多,增大后可累及双侧。CT直接征象为鼻腔或筛窦内软组织密度肿块,肿块较小时呈乳头状,密度均匀,增强后轻度强化。本病可引起骨质吸收破坏或骨质增生,如发生恶变,骨质破坏更加明显(图1~3)。复发者多显示为鼻腔鼻窦术后改变。肿瘤阻塞鼻窦开口时引起继发性鼻窦炎改变,CT平扫一般不容易区别肿瘤与继发炎性改变,此时可行增强扫描,实性肿块部分有强化改变。肿瘤增大后可侵入眼眶或前颅窝。肿瘤迅速增大,骨质破坏明显时,应考虑有无恶变可能。本病的MRI表现:多数病变信号均匀,T1WI和T2WI表现为低到中等信号,中度强化,在增强的T1WI表现为条索样或脑回样改变(图4)。MRI易区分肿瘤与伴发的阻塞性炎症,阻塞性炎症多为潴留黏着分泌物,在增强T1WI和T2WI上,表现为信号减弱(图5)。

图1 鼻腔、鼻窦内翻性乳头状瘤(右侧)

轴位CT显示上颌窦内壁骨质压迫部分吸收

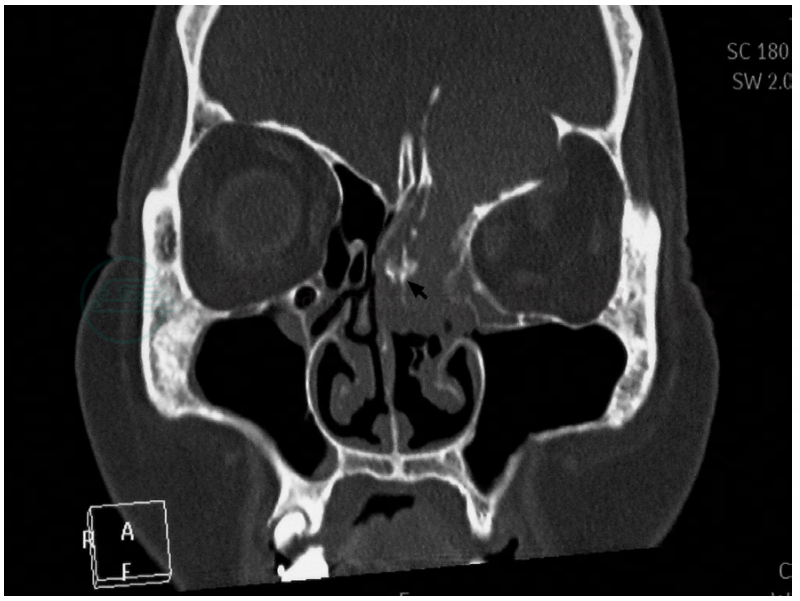

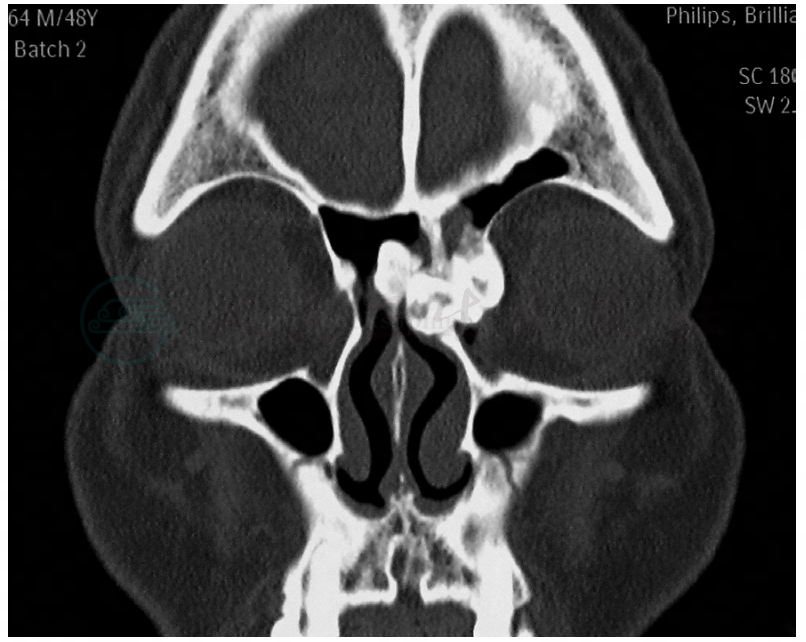

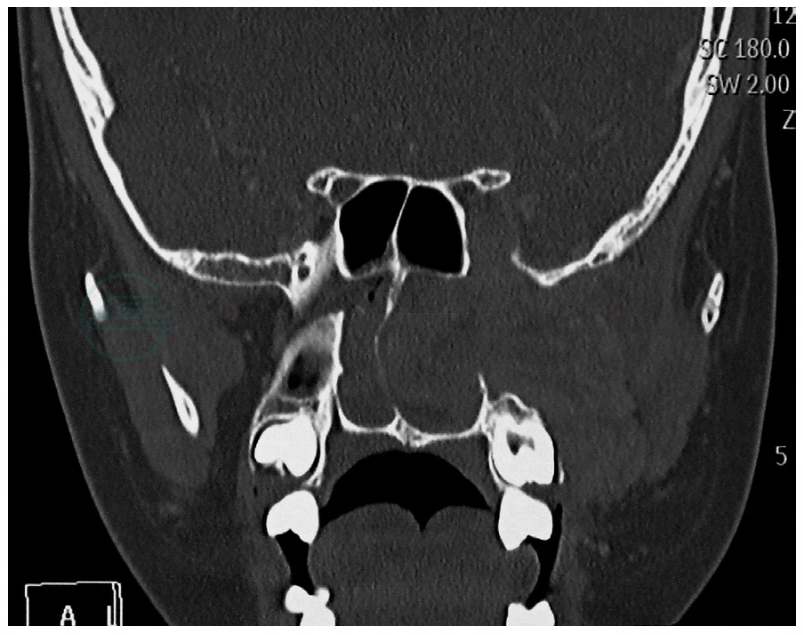

图2 鼻腔、鼻窦内翻性乳头状瘤(双侧)

冠状位CT,双侧鼻腔、筛窦及左侧额窦软组织密度影,左侧可见增生骨性组织与颅底相连,提示为病灶起源左侧眶壁及额窦眶板受压变形,额窦间隔消失

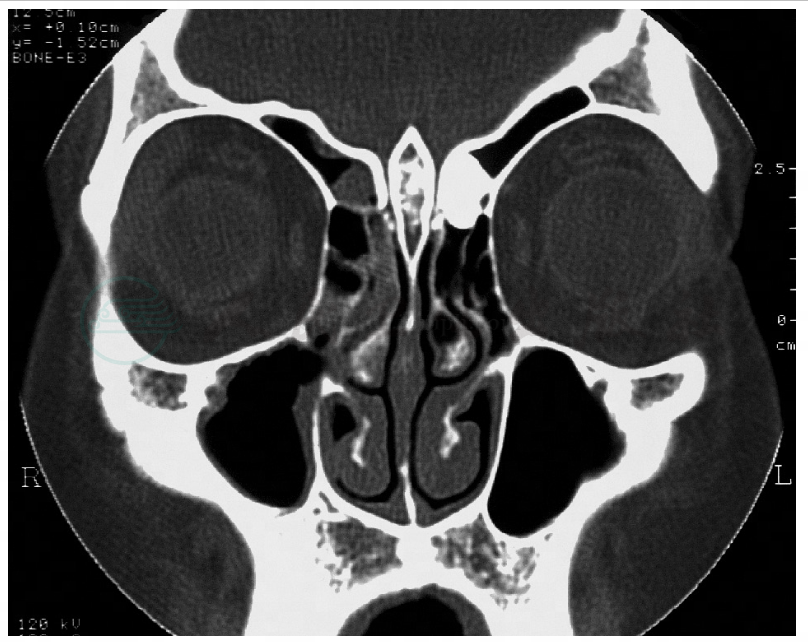

图3 筛窦内翻性乳头状瘤继发额窦黏液囊肿(左侧)

冠状位CT,左侧鼻腔及筛窦骨间隔部分吸收,眶壁及中鼻甲(→)骨质增生,额窦为球形软组织病灶,膨胀性生长,额叶受压。术中探查为黏液囊肿

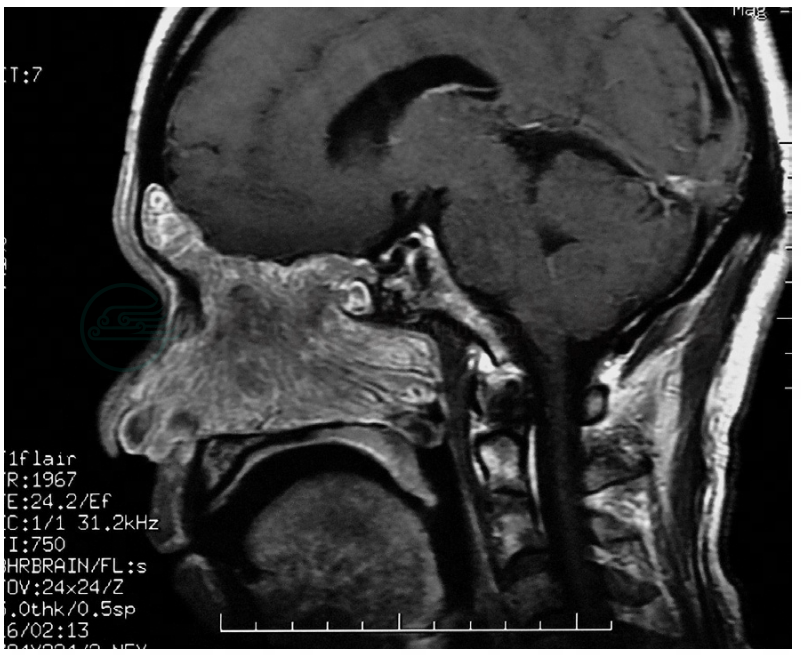

图4 鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤(左侧)

MR矢状位T1WI增强扫描。额窦、筛窦及鼻腔病灶信号增强明显,呈“脑回样”特征

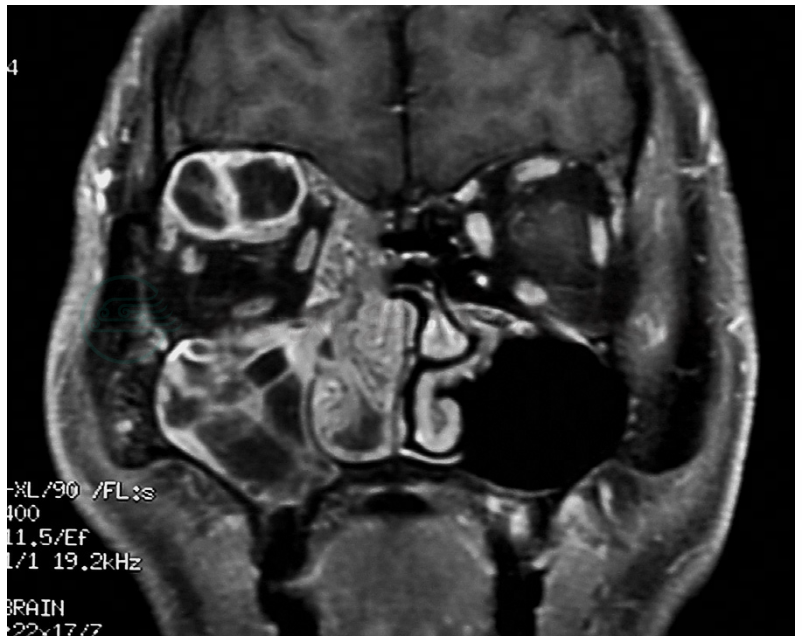

图5 复发额筛窦内翻性乳头状瘤(右侧)

MR冠状位T1WI增强扫描。右侧额隐窝筛窦软组织病灶明显增强,呈“脑回样”特征,额窦外侧为周边明显增强之囊性病灶,为继发额窦黏液囊肿。上颌窦周边信号略增强,为水肿黏膜

二、骨瘤

(一)影像学检查方法

较大骨瘤平片即可诊断,但观察病变范围则仍需CT检查。因为骨瘤表现为骨质密度,所以CT检查时应采用骨算法成像技术,以区别密质骨型、松质骨型及混合型骨瘤。观察软组织继发改变时可进行软组织重建。常规横断及冠状位观察。为了明确骨瘤与相邻结构的关系,有必要行矢状位重建。一般不需MRI检查。

(二)CT表现

鼻腔、鼻窦内见边缘清楚的骨密度肿块为其直接征象,易作出确定诊断(图6、图7)。CT检查的目的更重要的是观察骨瘤范围及继发改变,如:向颅内侵及情况;向眼眶内侵及并引起眼球突出、眼外肌改变。

图6 额窦骨瘤(左侧)

冠状位CT显示左侧额窦,近额隐窝处骨密度肿瘤

图7 额窦骨瘤(双侧)

冠状位CT,以额窦中隔为中心骨密度样肿瘤,呈分叶状,侵及右侧额窦及左侧眼眶

三、血管瘤

(一)影像检查

对鼻腔、鼻窦血管瘤诊断价值不大,目前较少应用。CT检查以常规CT检查为主,一般需要增强扫描,发现鼻窦骨质改变时辅以骨算法重建图像观察。

(二)CT表现

为鼻腔、鼻窦内软组织密度肿块影,边界清楚、密度均匀,增强后肿块轻到中度强化,一般强化不均匀。肿块膨胀性生长,窦壁骨质受压移位或骨质吸收改变(图8)。

图8 上颌窦血管瘤(右侧)

冠状位CT软组织窗,右侧上颌窦内软组织肿块,窦内壁明显受压移位,并压迫鼻中隔

(三)MRI表现

T1WI为低或中等信号,T2WI为明显高信号,增强后明显强化(图9)。

诊断时应与内翻乳头状瘤等良性肿瘤相鉴别。

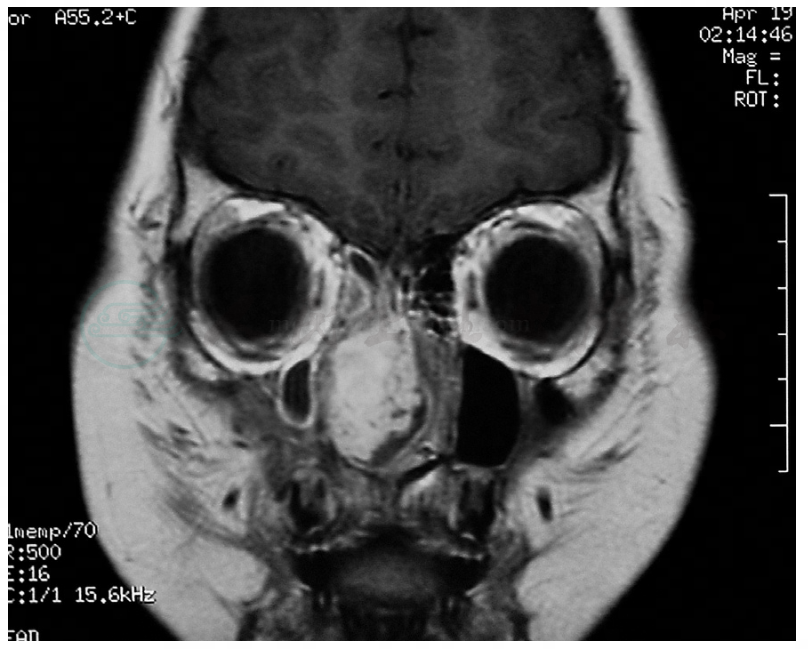

图9 鼻腔血管瘤(右侧)

MR冠状位T1WI增强扫描。右侧鼻腔软组织肿物明显增强

四、髓内毛细血管瘤

(一)CT表现

膨胀性骨质破坏,其内可见放射状骨针或皂泡状骨间隔,骨壳多不完整,增强扫描多明显强化。本病有特征性的CT表现,较易作出诊断(图10)。

图10 蝶筛窦髓内毛细血管瘤(右侧)

轴位CT,右侧蝶窦及筛窦病灶,边缘有清晰骨壳,软组织密度影中间为骨小梁样骨结构

(二)MRI表现

T1WI为低或中等信号,T2WI为明显高信号,增强后明显强化。

本病有特征性的CT和MRI表现,较易与其他性质病变鉴别。五、骨化纤维瘤

(一)平片表现

鼻窦平片表现为鼻窦区类圆形肿块,其内可见不规则斑片状钙化。平片检查对肿瘤定量诊断具有很大的局限性。

(二)CT表现

目前常采用CT检查,由于肿瘤以骨化及纤维化为特征,所以CT检查以骨算法成像技术为基础,不需要增强扫描。CT表现为鼻腔和鼻窦内单发、类圆形或不规则形肿块,密度不均匀,含有不规则骨化,骨化呈斑点状或团块状,形态不一。肿块边缘可见蛋壳样骨化(钙化),其下方可见环状或弧线状低密度影。肿块增大压迫破坏颅底向颅内侵及或压迫筛骨纸板向眶内侵犯并继发眼球突出、眼外肌移位等。横断及冠状位扫描可准确显示肿块的位置、大小、形态、边缘、钙化及范围(图11、图12)。

图11 骨化纤维瘤(右侧)

右侧筛窦区病变呈毛玻璃样,有低密度区,肿块周边可见甲壳征象,并压迫鼻中隔和眶内壁

图12 骨化纤维瘤

轴位CT,筛窦椭圆形病变,周边为光滑骨壳和略低骨密度影,中间为多囊样软组织密度影,左侧眼球受压突出

总结16例病理学证实的鼻窦骨化纤维瘤的CT表现。发生于筛窦12例,上颌窦4例。体积最小为2.4cm×1cm×1.2cm,最大达7.8cm×7cm×5.5cm。较大者累及多个鼻窦并侵及邻近结构,其中侵及眼眶9例,同时伴有眼外肌、视神经及眼球受压移位变形改变。侵及前颅窝底向颅内侵犯5例。12例压迫鼻中隔,使其向对侧移位。肿块表现为类圆形、边界清楚、部分光滑,其内密度不均匀,高密度区呈毛玻璃样或不规则钙化;低密度区形态不规则,为液化坏死所致。肿块边缘出现蛋壳样钙化及其下方低密度环征9例。

(三)MRI表现

肿瘤一般呈等T1、短T2信号,信号均匀或不均匀,增强后轻到中度强化(图13)。

图13 骨化纤维瘤

轴位MR T2WI,肿物周边骨壳信号消失,多囊样结构特征明显,中间呈长T2信号

六、鼻咽纤维血管瘤

鼻咽纤维血管瘤又称为男性青春期出血性纤维瘤等,名称较多。据彭勇炎对345例结合资料统计,发病率占同时期耳鼻咽科总住院人数的0.3%~0.7%。好发于10~25岁的青少年,男性居多,男女比例为13.4∶1。

(一)表现

常规行2~5mm层厚、5mm间距鼻咽部连续扫描,必须横断及冠状位结合观察。由于该瘤具有侵袭性生长的特点,常伴有颅底及颅底间隙的骨破坏,所以也应同时行高分辨骨算法扫描技术以观察骨质破坏情况。需行增强CT扫描。

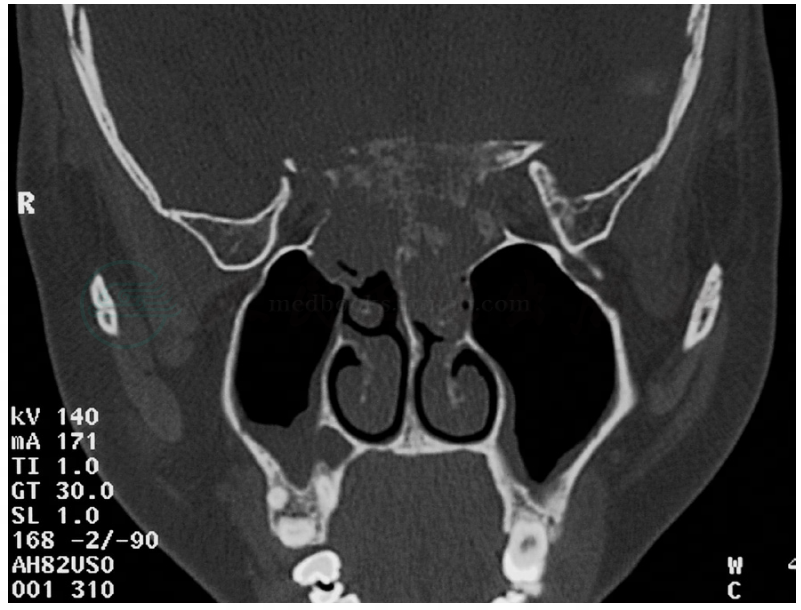

直接征象为伴翼突根部骨质破坏的鼻腔后部及鼻咽部软组织密度肿瘤,增强后具有显著强化表现(图14、图15)。因具有侵袭生长特性,肿瘤生长还可表现为:①向前发展形成鼻腔内肿块,鼻中隔移位,骨质吸收破坏;继续生长可侵入鼻窦。②向上发展侵及颅底,造成颅底明显骨质破坏,肿瘤侵入颅内。③翼腭窝骨质破坏,肿瘤经扩大的蝶腭孔侵入翼腭窝,翼腭窝扩大并形成软组织肿块。④向颞下窝发展,颞下窝内形成肿块影。⑤向眼眶侵及,破坏眶壁骨质并形成眶内肿块。

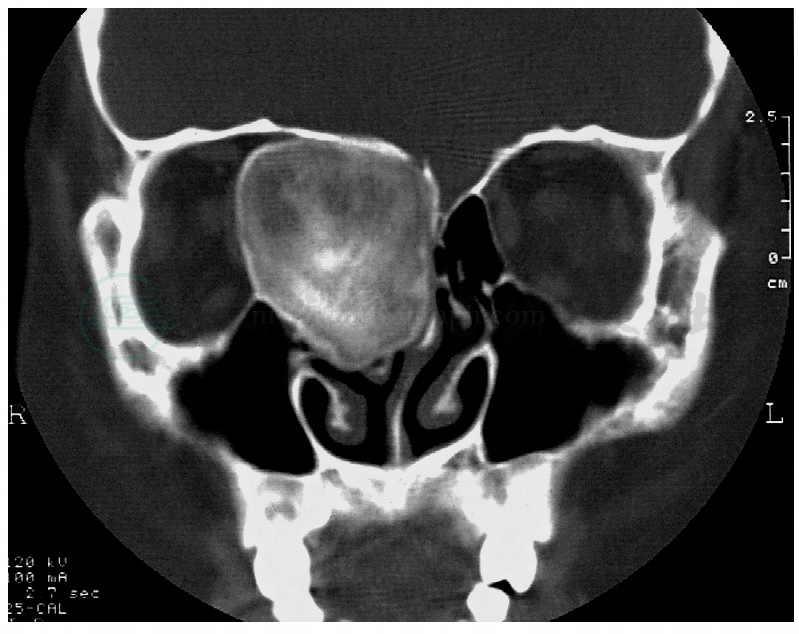

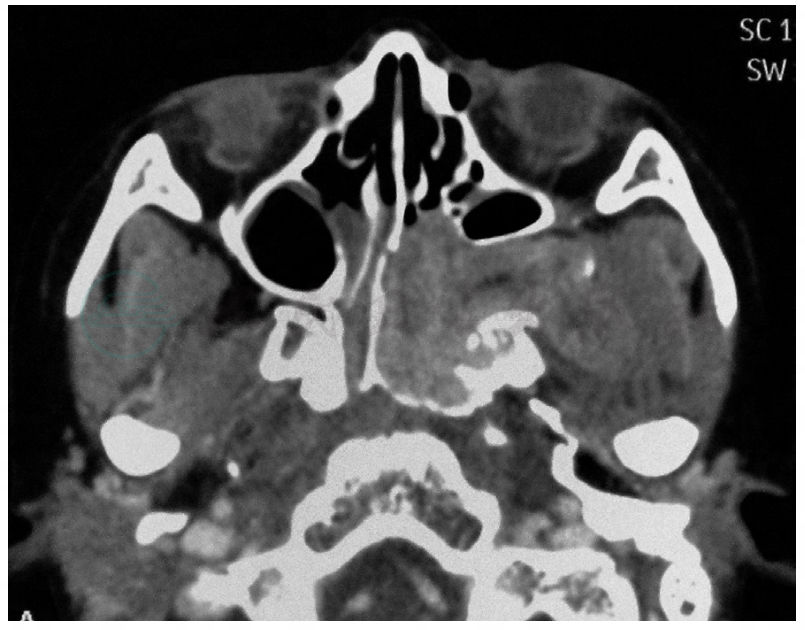

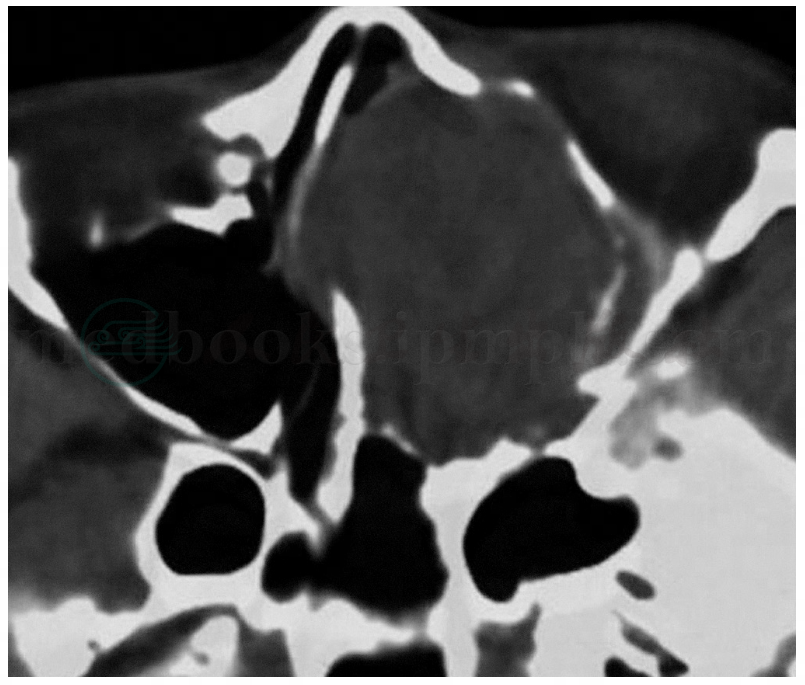

图14 鼻咽纤维血管瘤(左侧)

14岁,男性,鼻塞和鼻出血。冠状位CT,鼻腔软组织病灶,侵及翼腭窝、颞下窝、海绵窦(→)及咽旁间隙,翼突骨质吸收

图15 轴位CT增强扫描

翼突骨质吸收,肿瘤增强明显,侵及翼腭窝和颞下窝

(二)MRI表现

与肌肉信号相比,肿瘤T1WI呈低至中等信号,T2WI呈中等高信号。肿瘤富血管,可见多个信号流空影,为鼻咽纤维血管瘤的特征性表现。Gd-DTPA增强后,肿瘤明显强化(图16~18)。

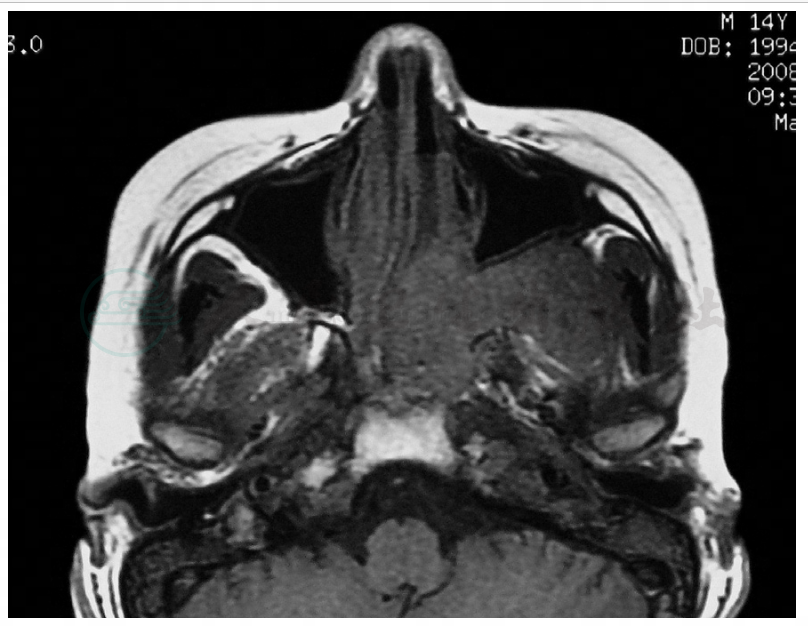

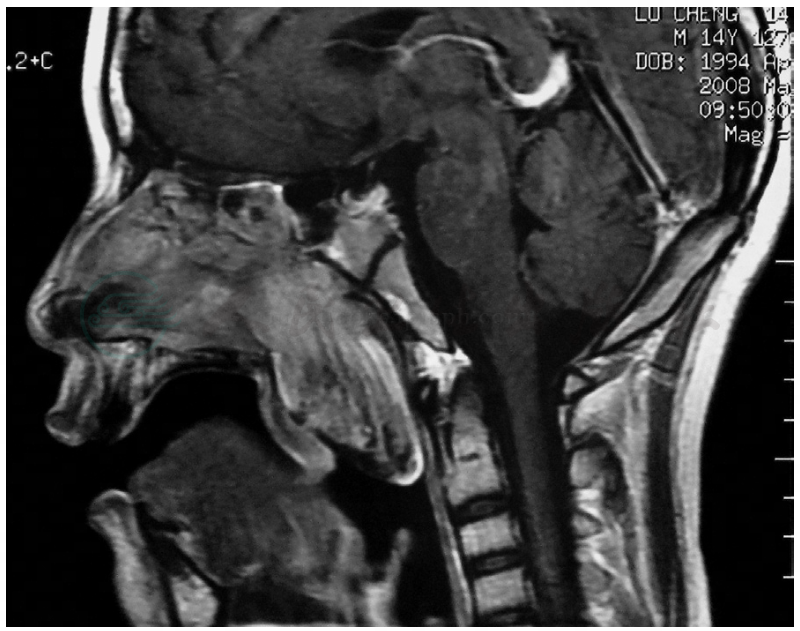

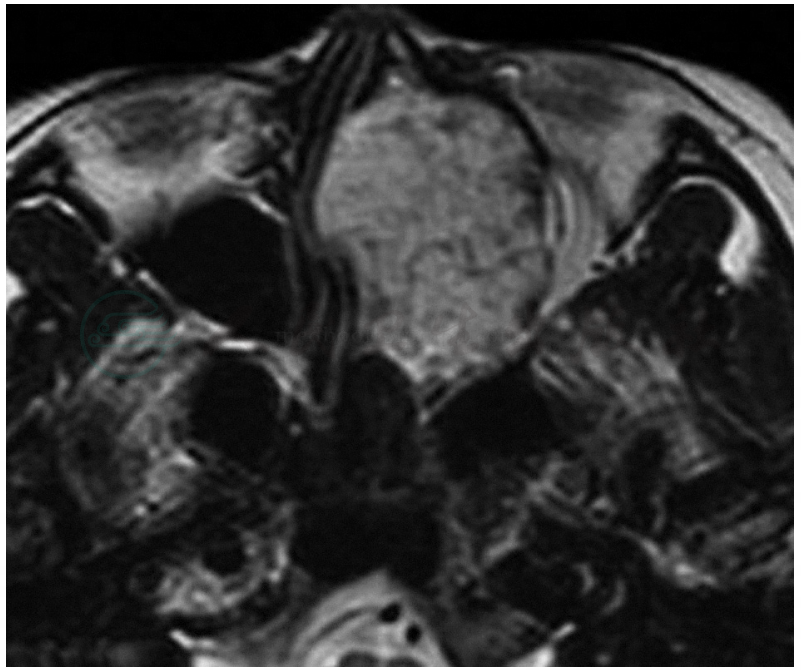

图16 轴位MR

T2WI,肿瘤占据鼻腔后部,侵及翼腭窝和颞下窝,呈等T2或略短T2信号

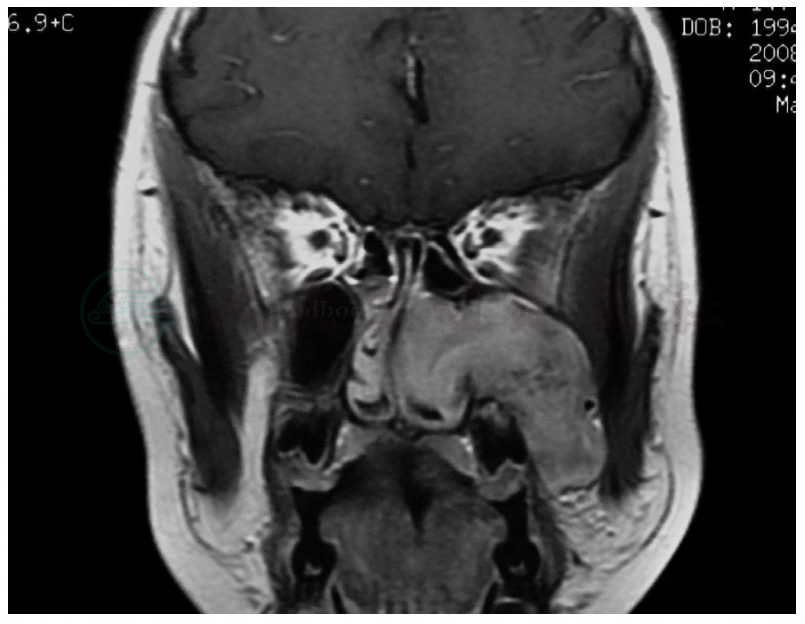

图17 冠状位MR

T1WI增强扫描,肿瘤强化明显,并有血管流空影

图18 矢状位MR

T1WI增强扫描,肿瘤强化明显,大部分突入鼻咽部

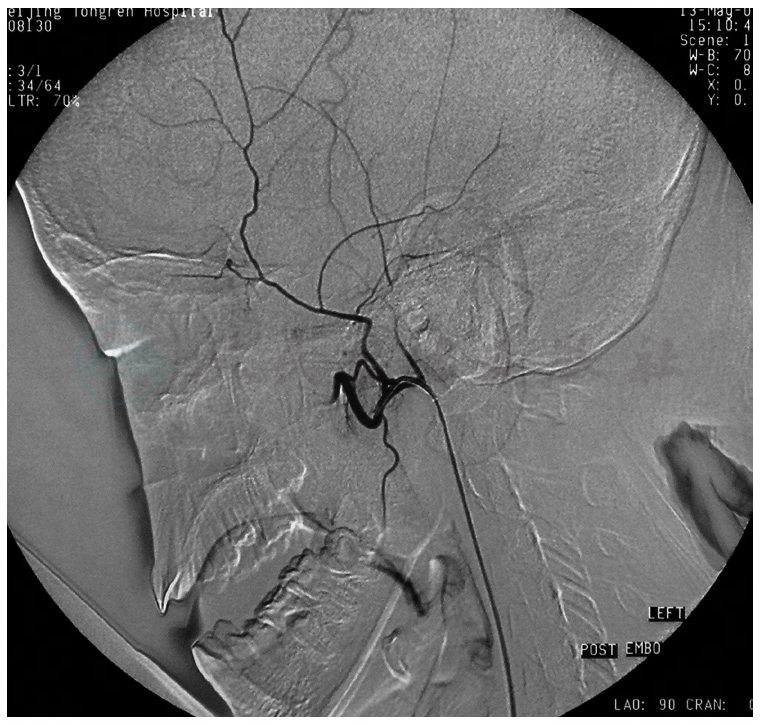

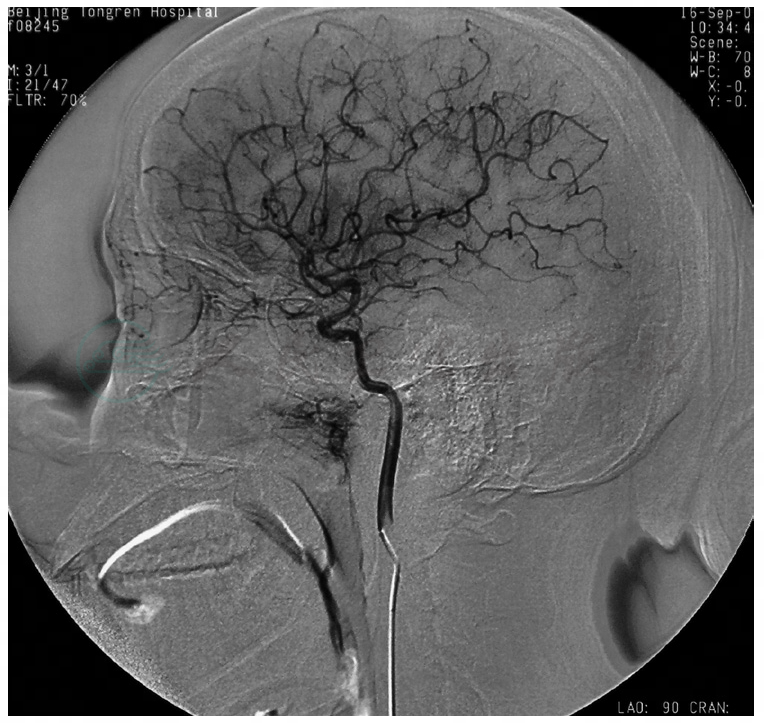

(三)DSA检查

鼻咽纤维血管瘤为颈外动脉供血,多为上颌动脉和咽升动脉。当肿瘤侵及颅内时,颈内动脉的鼓室支、脑膜垂体干等细小分支可参与供血。肿瘤表现为供血动脉的增粗,明显肿瘤血管形成及肿瘤染色。由于肿瘤具有丰富的肿瘤血管,手术治疗前行供血动脉栓塞,以减少手术时出血,便于彻底切除肿瘤。

总结病理证实鼻咽纤维血管瘤12例中,CT表现均有鼻咽部软组织肿瘤,密度均匀,平扫CT值平均为41.5Hu,增强后明显强化,CT值平均达123Hu。10例见明显骨质破坏,其中侵犯蝶窦9例,筛窦8例,翼突8例,蝶骨大翼5例,眶壁3例,颅底骨质3例。翼腭窝扩大6例,眶上裂扩大3例,破裂孔扩大1例。12例中,8例进行了DSA检查,均由上颌动脉供血;5例颈内动脉的细小分支增粗,也参加供血;8例同时行上颌动脉栓塞,手术出血量明显减少(图19~21)。

图19 矢状位DSA,肿瘤浓染,栓塞前,箭头示营养血管为上颌动脉

图20 矢状位DSA,肿瘤浓染,栓塞后,箭头示栓塞后的上颌动脉

图21 矢状位DSA,颈内动脉造影,→示肿瘤有来自颈内动脉系统分支供血

七、脑膜瘤

原发于鼻腔、鼻窦的脑膜瘤罕见,常为邻近结构脑膜瘤生长蔓延而致,如嗅沟脑膜瘤易累及鼻腔顶部。原发者一般都见于额窦和筛窦。常见临床表现包括鼻塞、脓涕、鼻出血、嗅觉减退、眼球突出等。

CT、MRI表现:CT显示前颅窝底、鼻腔上部或筛窦较高密度的肿块影,多数形态不规整,内有不同程度的钙化,伴邻近骨质增生肥厚,增强后肿块明显强化,边界清楚(图22);脑膜瘤在MRI T1WI、T2WI上均为中等信号,有明显强化,可见脑膜尾征(图23)。

需与骨化性纤维瘤鉴别。

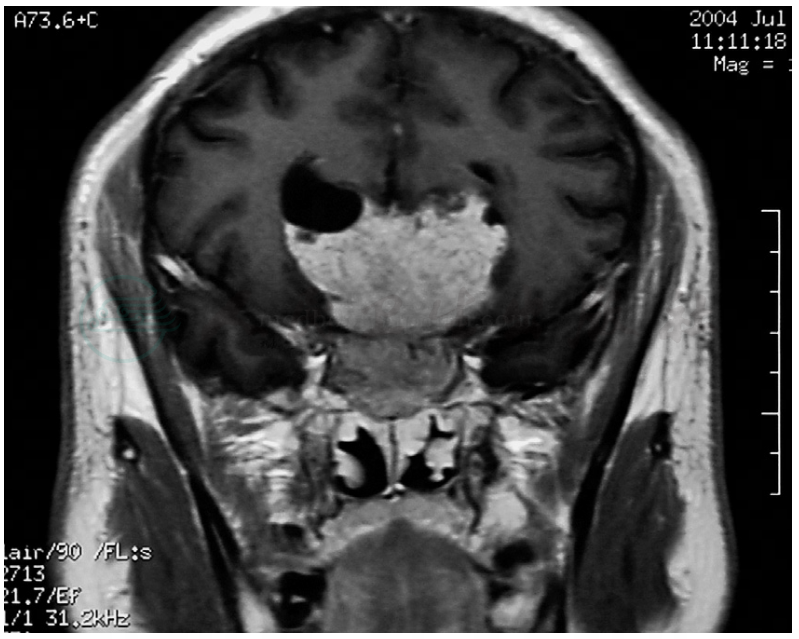

图22 复发脑膜瘤

患者有2次经鼻脑膜瘤切除手术史,术后右侧视力渐下降。冠状位CT显示后筛及蝶骨较高密度的肿块影,形态不规整,内有钙化灶

图23 脑膜瘤

MR冠状位T1WI增强扫描。蝶窦及鞍上可见明显增强肿物,可见脑膜尾征(→)

八、软骨瘤

软骨瘤是一种少见的鼻腔、鼻窦肿瘤,好发于青少年,男性多于女性。多见于筛窦、蝶窦、鼻中隔和鼻腔侧壁,术后易复发,也可发生恶变,多恶变为软骨肉瘤。病理上,软骨瘤一般呈球形,也可为分叶状,边界清楚,有包膜,较大的肿瘤可发生囊变、坏死、钙化、骨化等。软骨瘤生长缓慢,无特异症状,大的肿瘤常出现压迫或阻塞症状,如鼻塞、流涕、头痛等,严重可造成眼球突出、视力下降等。

CT、MRI表现:CT显示类圆形、分叶状或不规则形的软组织肿块影,密度不均匀,内散在斑点状或结节状钙化及小囊变区,受累鼻腔和鼻窦膨大变形,局部伴有骨质侵蚀,较大肿瘤常侵犯眼眶、前颅窝等邻近结构;MRI T1WI为低信号,T2WI为中等信号,但信号通常不均匀,增强后多不均匀强化(图24、图25)。

需与骨化性纤维瘤、嗅神经母细胞瘤等鉴别。

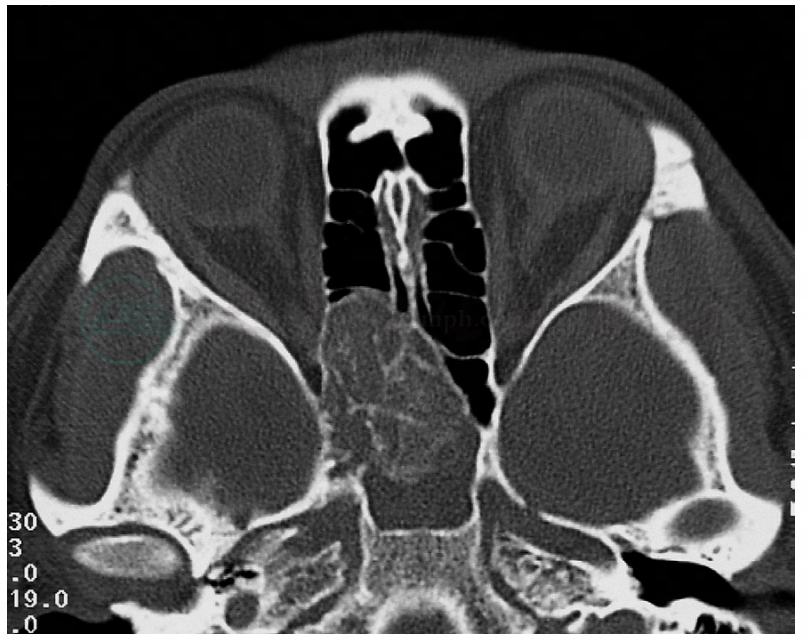

图24 软骨瘤

轴位CT软组织窗,显示左侧鼻筛区示椭圆形软组织肿块影,密度不均匀,边界清楚,周围骨质压迫、吸收

图25 轴位MR

T2WI,显示左侧鼻筛区病变呈不均匀高信号,与图24为同一患者

九、畸胎瘤

畸胎瘤属于错构瘤,组织学上具有外、中、内三胚层结构,出生时即存在。发生于鼻腔及鼻窦者极罕见,国内外文献仅见个案报道。主要临床表现包括鼻塞、流涕等。本病术后易复发,也可发生恶变。

CT、MRI表现:CT显示鼻腔及鼻窦内密度不均匀的软组织肿块,有时能发现脂肪、钙化或骨化结构,边界尚清楚,压迫邻近结构,增强后有轻、中度强化;MRI同样显示病变信号不均匀,典型者能发现脂肪、钙化或骨化及液性成分。对于有此种改变的婴幼儿,首先应提示本病诊断,增强后有中度不均匀强化(图26、图27)。对于本病的诊断,应首选MRI。

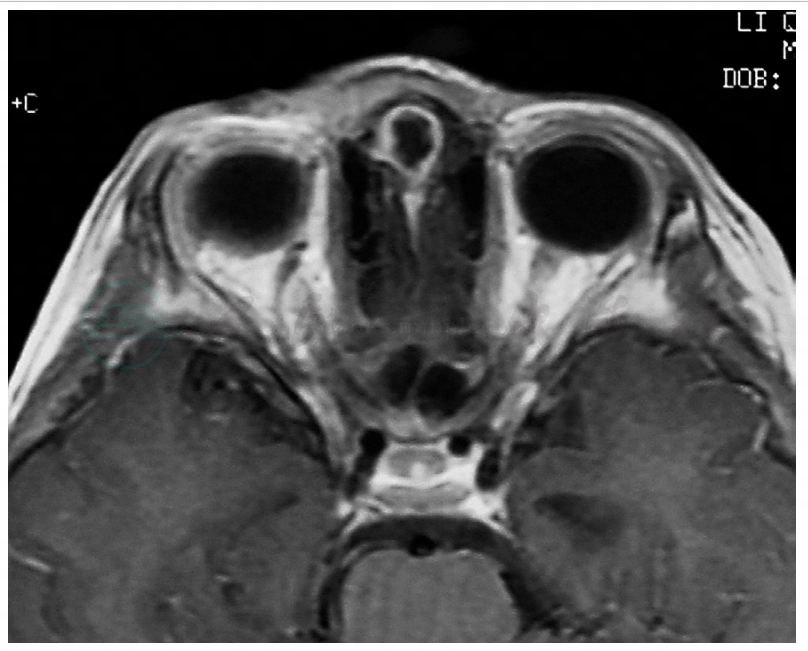

图26 鼻腔畸胎瘤

2岁男性患儿,鼻根部有一漏孔,挤之有皮脂溢出。MRI轴位T1WI增强扫描,鼻中隔前部囊性肿物,周边信号明显强化,中间信号近消失

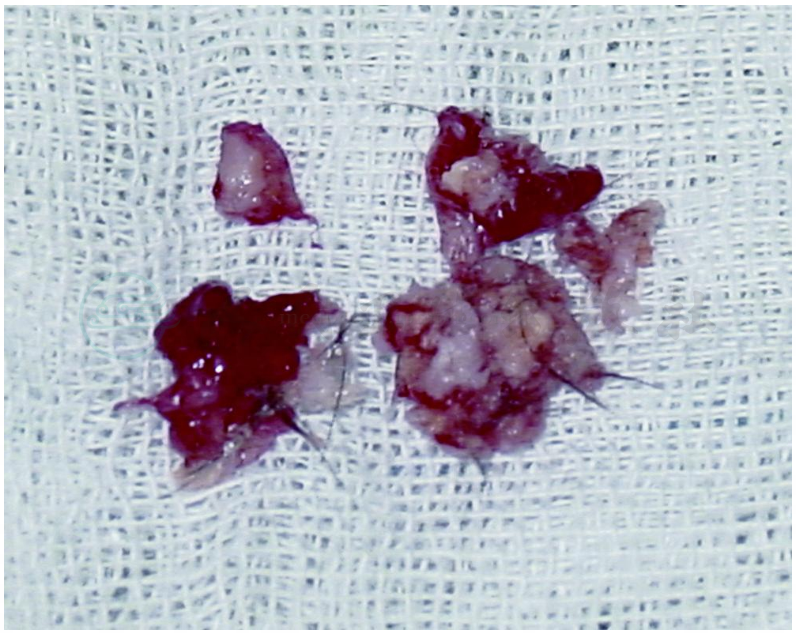

图27 患者经鼻手术切除标本

可见皮脂、皮肤及毛发