视神经鞘脑膜瘤(optic nerve sheath meningiomas),是视神经鞘最常见的肿瘤,也是仅次于胶质瘤的第二常见的视神经肿瘤,占原发性视神经肿瘤的三分之一。在国内外的报道中,脑膜瘤占所有眼眶占位性病变的4%~5%,其中原发性视神经鞘脑膜瘤约占所有眼眶肿瘤的2%。现代影像技术的普及应用使得原先误诊为其他视神经病变的脑膜瘤得以明确诊断。

原发于眼眶的脑膜瘤可发生于视神经鞘、眶骨膜和眶内异位的脑膜细胞。其中源于视神经鞘的脑膜瘤约占眼眶脑膜瘤的3/4。视神经鞘脑膜瘤可以为原发或继发的。继发的视神经鞘脑膜瘤可来源于颅内蝶骨平面的硬脑膜并沿着视神经管向前侵袭眶内部分的视神经鞘,而原发的视神经鞘脑膜瘤多来源于眼眶硬脑膜鞘内的蛛网膜帽状细胞。

不管原发于何处,视神经鞘脑膜瘤常常通过硬脑膜下或蛛网膜下间隙沿着视神经蔓延。同时影响神经的血供,干扰轴浆运输,从而影响神经功能。因为肿瘤插入到神经实质与其硬脑膜外来源的血管之间,使得大部分的视神经鞘脑膜瘤无法用切除的方法来根治。有些视神经鞘脑膜瘤局限于某一小段视神经,而多数的瘤体会累及整个眶内段或管内段的视神经。有时,肿瘤侵袭硬脑膜并超越视神经的范围而浸润到邻近的眼眶组织,包括脂肪、眼外肌和眶骨。一旦肿瘤扩散到邻近的眶骨,便会进入哈弗小管系统,刺激骨增生、肥厚。

1992年Dutton做的meta分析中,视神经鞘脑膜瘤的平均发现年龄为41岁(3~80岁),女性多见,男女比例为2∶3。神经纤维瘤患者比普通人群更易罹患视神经鞘脑膜瘤。大部分的视神经鞘脑膜瘤局限于眶内。管内脑膜瘤双侧发病的概率比眶内型高,为38%。恰如Saeed等人报道,部分视神经鞘脑膜瘤会沿着蝶骨平面延伸至对侧视神经管。

4%~7%的视神经鞘脑膜瘤发生于儿童。与成人视神经鞘脑膜瘤不同,儿童的视神经鞘脑膜瘤没有性别差异并且常常与神经纤维瘤病有关。此外,儿童的视神经鞘脑膜瘤更具有侵袭性,表现为生长迅速且更多地累及颅内和双侧。

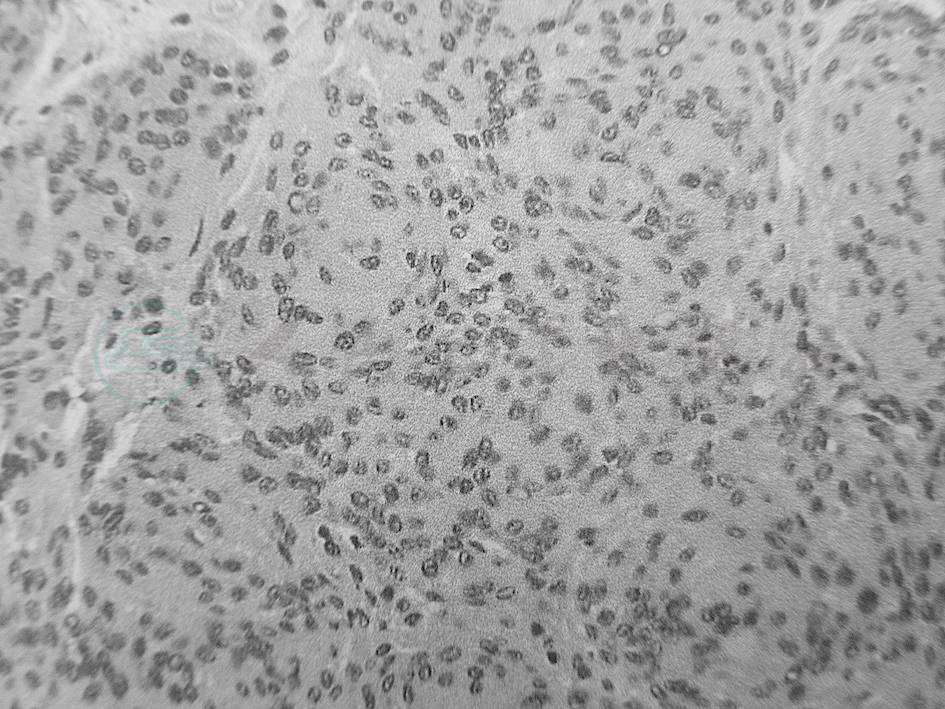

视神经鞘脑膜瘤有两种组织学形态。在上皮型或融合型脑膜瘤中,多形细胞排列成片状,中间被血管分割,有丝分裂不常见(图3-297);在过渡型中,纺锤状或卵圆形细胞排列成螺纹状。在退化的螺纹中心常可见由钙盐沉积形成的沙砾体。

Wilson在其综述前视路脑膜瘤时,又将脑膜瘤细分为五型,即脑膜上皮型、沙砾型、纤维细胞型、血管型和肉瘤型。上皮型脑膜瘤最为多见,占眶内脑膜瘤50%~70%,镜下见瘤细胞胞质丰富,细胞边界不清,呈合体细胞形式,胞体体积较大,多边形。胞核也大,圆形,位于细胞中央,有2~3个核仁,染色质少而细。瘤细胞的间质和血管较颅内同类肿瘤少。沙砾型脑膜瘤即过渡型或称混合型,介于上皮型和纤维型之间,胞核为椭圆形。纤维细胞型瘤细胞呈长梭形,胞核杆状,呈编织状、波浪状或不完整的旋涡状排列。血管窦之间有多边形脑膜瘤细胞者为血管型脑膜瘤。肉瘤型为恶性脑膜瘤。脑膜瘤组织学上有时呈现细胞化生,如软骨、骨化生,黏液变性、脂肪变性。脑膜瘤细胞胞质内波形蛋白(vementin)、S-100蛋白阳性。

图3-297 脑膜瘤病理切片(HE × 200)

1.观察

视神经鞘脑膜瘤的治疗目的是在不危及生命的前提下尽可能保存良好的视功能。鉴于大部分视神经鞘脑膜瘤的自然病程是历经数年、缓慢进展的视力丧失,不危及生命或引起神经系统病变,也不会转移,其唯一的影响就是对于视觉感受功能的损害,因此在没有显著视力障碍、没有明显的进展性视力下降、没有明显颅内侵袭的病例中,可以先观察。在这些病例中,包括视力评估、色觉、视野检查在内的临床检查应一年行两次,持续2~3年后,如果视功能仍保持稳定,接下来可一年检查一次,期间患者若发现任何视力下降,则需及时就诊。神经影像学检查在发病后1~2年内应每6个月检查一次,之后的2~3年每年检查一次,如果临床检查结果保持稳定,则可延长为每3~4年查一次。由于越年轻的患者发病时肿瘤可能发展更快,因此可疑的幼儿或青少年视神经鞘脑膜瘤患者应缩短临床随访和行影像学检查的间隔。

2.药物

至今,视神经鞘脑膜瘤的药物试验还未成功。虽然脑膜瘤细胞常表达各种激素受体,最常见的为雌激素和黄体酮,但雌激素或黄体酮拮抗剂却没有如预期的造成肿瘤的破坏或至少起到缩小肿瘤大小和减少侵犯程度的作用。尽管有些研究认为羟基脲在治疗某些颅内脑膜瘤中起到作用,目前应用羟基脲治疗视神经鞘脑膜瘤获得视力提高的报道仍非常有限。

3.放疗

放射治疗原先只作为手术治疗视神经鞘脑膜瘤之外的辅助疗法,因为所有脑膜瘤曾经都被认为对放疗完全不敏感。但自从1981年Smith报道应用传统分次放疗治疗5例视神经鞘脑膜瘤并获得成功之后,放疗作为视神经鞘脑膜瘤的治疗方法逐渐得到肯定并有了很大发展,特别是立体定位分次放疗的出现对视神经鞘脑膜瘤的治疗产生了划时代的影响。2006 年Neil R. Miller回顾了7个将立体定位分次放疗治疗视神经鞘脑膜瘤的研究,并结合其自身的临床经验,认为立体定位的分次放疗是大部分进展性或中晚期视神经鞘脑膜瘤的最佳治疗选择。之后陆续发表的文章也都证实了这一结论。立体定位的分次放疗的急性副反应包括头痛、恶心、局部红斑和脱发,均不严重且非永久性。在长期的随访中也观察到了白内障、干眼、虹膜炎和放射性视网膜病变,但没有一例发展为放射性视神经病变。有少数病例因肿瘤进展,视力持续下降。长期的眼外并发症包括垂体功能障碍和影像学上证实的大脑半球点状白质病变。这些发现都是位置近颅的视神经鞘脑膜瘤放射治疗后的潜在风险,尤其是那些中等大小但明确有向颅内蔓延的病例。因此在这些病例中应定期监测垂体功能。

4.活检

视神经鞘脑膜瘤的影像学表现非常典型,因此几乎不需要活检来诊断。但有些疾病如结节病的表现会与视神经鞘脑膜瘤相似,因此在某些情况下,例如以突然或快速进展的视力下降为特征的不典型临床病程可能需要临床视神经活检。在这些病例中,术者可以从眶外侧或内侧入路到达视神经,或者经颅内或鼻内镜途径到达视神经管内。活检应局限于硬脑膜和硬脑膜下组织而不损伤视神经本身。

5.手术

手术不仅导致不可避免的永久性视力丧失,还可能引起暂时或永久的眼部运动障碍和或上睑下垂。只有在极少数的情况下视神经鞘脑膜瘤才具有广泛切除的手术指征,那就是侵袭性生长的肿瘤向颅内扩展并跨过蝶骨平面,因而对对侧的视神经造成危害或产生明显突眼畸形。视神经管开窗术曾经作为提高视力或至少维持视功能的一种方法,应用于完全位于视神经管内的视神经鞘脑膜瘤的治疗。然而这种治疗提高或稳定视力的作用只是暂时性的,故已被放射治疗所取代。在急性视力下降的患者中行视神经减压术可能可以暂时缓解症状,但仍需在术后辅以立体定位的分次放疗,且手术增加了眶内肿瘤扩散的潜在风险。