英文名称 :lattice corneal dystrophy

中文别名 :Haab-Dimmer角膜变性

格子状角膜营养不良(lattice corneal dystrophy)为常染色体显性遗传疾病,为5号染色体长臂的异常。笔者发现一家族连续五代遗传发病,其外显率较高。病因及发病机制不清,本病为局限于角膜的淀粉样变性,病变物来源于角膜上皮细胞和实质细胞,发病与可诱导的转化生长因子β基因的自然突变相关。

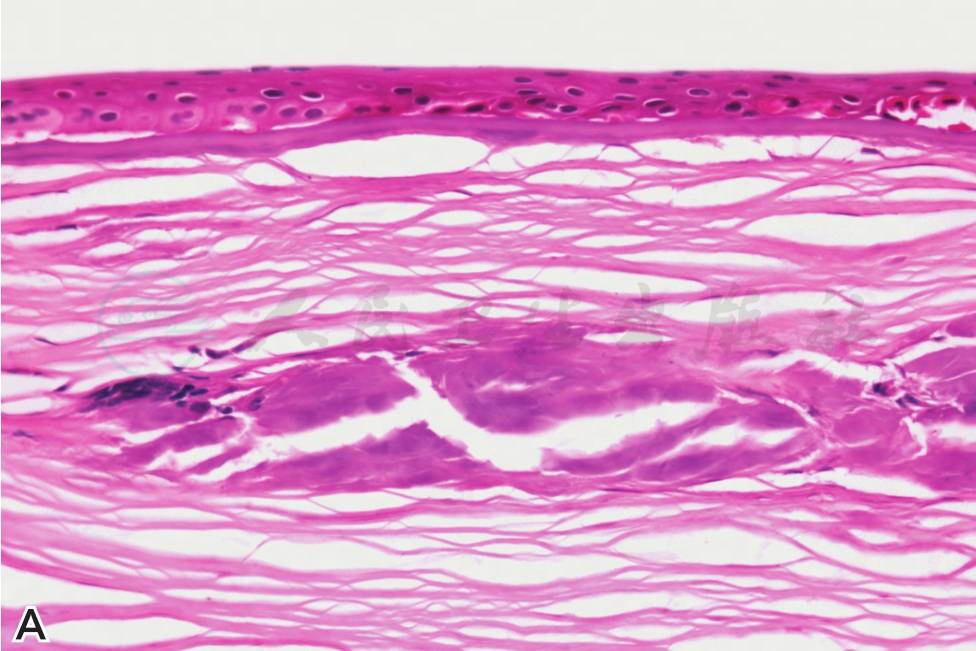

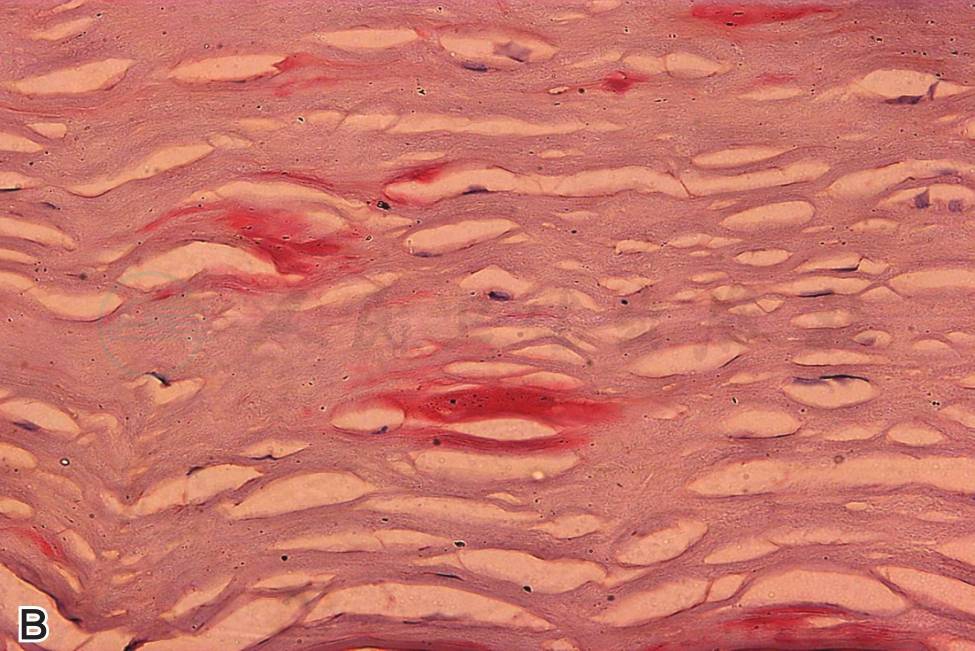

病变处角膜上皮厚薄不均,基底膜破坏或消失,前弹力层厚薄不均或破坏消失,前弹力层和浅基质层纤维间可见条带状或团块状嗜酸性物质,刚果红染色呈橙黄色(图1),PAS 染色呈紫红色,Masson三色染色呈鲜红色,而胶性铁染色呈阴性。这些嗜酸性物质多位于浅、中部基质层,很少数可扩展到深部基质层。后弹力层和内皮细胞一般无明显异常。

图1 格子状角膜营养不良

A.基质层纤维间可见团块状均匀红染的淀粉样物质 HE×200;B.基质层块状物刚果红染色呈橙黄色 ×200

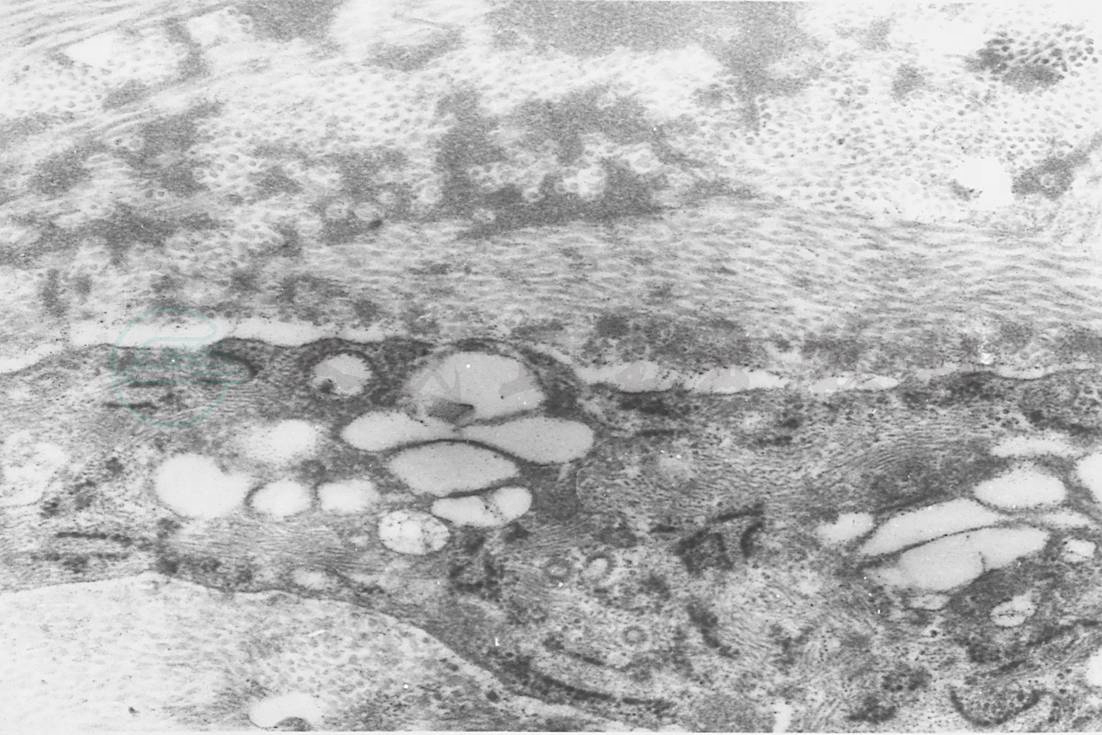

超微结构:透射电镜显示病变处的角膜上皮基底细胞间、上皮下、前弹力层消失部位和基质层内均有不同电子密度、无分枝、直径为8~10nm的微丝结构和一些颗粒物质,聚积成片或平行排列成束(图2),或呈不规则分布。这些物质与角膜实质细胞相邻或位于胶原纤维间,部分与胶原纤维相混。病变区上皮细胞间桥粒和上皮与基底膜之间的半桥粒消失。

图1 格子状角膜营养不良

病变物为无分枝、直径8~10nm的微丝结构和一些颗粒物质,聚积成片或平行排列成束 透射电镜×16 000

最常见的Ⅰ型格子状角膜营养不良多在儿时发病,前弹力膜及基质浅层出现不规则的丝状或细线状混浊,混浊互相交叉呈星状或蜘蛛网状。随病情的进展格子状混浊可累及基质全层,在格子状混浊的中间区域可见以上皮下为中心的弥漫性混浊。Ⅱ型格子状角膜营养不良合并全身性的淀粉样变性病,极少见,对视力影响较轻。Ⅲ型格子状角膜营养不良为常染色体隐性遗传,表现为粗大的角膜基质层内格子状混浊,发病年龄在50岁以后,因中央区较透明,对视力影响较小。呈常染色体显性遗传的ⅢA型与Ⅲ型格子状角膜营养不良具有相似的临床表现,不同之处在于ⅢA型可伴随复发性的角膜上皮糜烂,而Ⅲ型则不会。

在角膜混浊造成视力低下或反复发作角膜上皮糜烂时,可行角膜移植术或准分子激光角膜表层切除术(PTK)。一般可作为全层角膜移植的适应证,但如病变仅限于上皮下或基质浅层,也可行板层角膜移植术。但因各种术式均存在复发的可能,应加以注意。