英文名称 :Mooren’s ulcer

中文别名 :

Mooren角膜溃疡

;角膜侵蚀性溃疡

蚕食性角膜溃疡(rodent corneal ulcer)为一种慢性、疼痛性、进行性、非感染性角膜周边部溃疡,可波及到巩膜。本病具有以下特点:①多发生在中老年人,病程缓慢,单眼或双眼发病,双眼发病占25%;②溃疡由角膜一侧边缘出现逐渐向中央发展,同时血管长入瘢痕化修复;③伴剧烈的疼痛;④病程进展快慢不一,通常数年以上,如发生在青年者则病程发展较快,最终侵犯整个角膜,角膜全部结瘢血管化后病情停止发展,一般不发生角膜穿孔和前房积脓。其病因不完全明确,可能是多方面的。患者的外周血清中存在有抗角膜上皮细胞的抗体,T淋巴细胞亚群OKT+8细胞百分值明显下降、OKT+4/OKT+8细胞比值增高,循环中免疫复合物增多,均提示本病免疫功能异常。蚕食性角膜溃疡病变区角膜及结膜的上皮细胞、实质角膜细胞均表达了HLA-DR抗原,同时辅助性T细胞/抑制性T细胞比例较正常对照明显增高,均说明此病为自身免疫性疾病。

该病的确切病因及发病机制尚不清楚,但已发现多种疾病与该病的发生有关。文献报告,蚕食性角膜溃疡的部分病例患有隐匿性风湿性关节炎、复发性多软骨炎、结节性多动脉炎等全身性疾病。Kuriakose(1963年)发现6例Mooren溃疡均合并钩虫病,Majekodunmi报道5例蚕食性角膜溃疡患者中4例患有蠕虫病,推测该病与肠寄生虫感染有关。蚕食性角膜溃疡与丙型肝炎的关系也有报道。此外,Zegans(1999年)报道,在有角膜外伤、白内障手术史及角膜细菌感染病史的患者中,蚕食性角膜溃疡的发生率明显增高。

目前,许多研究表明,蚕食性角膜溃疡是一种自身免疫性疾病,既有细胞免疫介导,也有体液免疫参与。Scharp(1969年)在蚕食性角膜溃疡患者血清中检测出抗角膜上皮的循环抗体,此后还在患者血清中检测出抗球结膜上皮的抗体及抗不同种属(人、兔、牛等)角膜上皮的循环抗体。Gottsch(1995年)首次在蚕食性角膜溃疡患者血清中检测出抗人角膜基质的循环抗体,可与相对分子质量为7000的角膜基质抗原(角膜相关抗原,cornea-associated antigen,CO-Ag)特异结合;目前发现CO-Ag与存在于某些寄生虫表面的一种中性蛋白calgranulin C完全相同,推测机体感染寄生虫后,其表面的抗原calgranulin C诱发机体对角膜产生交叉免疫反应,导致蚕食性角膜溃疡发生。此外,谢汉平等(2002年)还从蚕食性角膜溃疡患者角膜基质中提取出相对分子质量为12 000的角膜基质可溶性抗原,患者血清中抗核抗原的自身抗体含量异常升高,显示出角膜基质中发生了自身免疫反应。病变角膜组织的病理学检查可见浆细胞、多形核白细胞、嗜酸性粒细胞、肥大细胞、免疫球蛋白和补体等;病变区角膜、结膜上皮细胞以及角膜基质细胞异常表达HLA-DR抗原,辅助性T细胞/抑制性T细胞(TH/TS)比值较正常组织明显增高;溃疡周围的结膜组织胶原酶和蛋白水解酶活性增高。

上述研究表明,蚕食性角膜溃疡的病理机制可能是感染、外伤或其他生物学因素改变角膜的抗原性,或使隐蔽的角膜抗原释放,激活机体体液和细胞免疫反应。抗原抗体形成复合物沉积于角膜缘,使局部浆细胞增多,补体活化,趋化中性粒细胞,释放胶原酶引起角膜溶解,并使角膜抗原进一步变化暴露,这一循环不断进行,直至整个角膜被溶解。

该病在世界范围内均属于少见疾病,尤其在北半球发病率很低,在南部非洲、印度及远东地区较为多见。Wood和Kaufman(1971年)描述了Mooren溃疡的两种类型:Ⅰ型为良性型,多为单眼发病,年龄35岁以上,病情发展缓慢,药物和手术治疗效果好;Ⅱ型为恶性型,常为双眼发病,年龄35岁以下,病情重,对治疗的反应差。Schanzlin(1987年)报道,良性型蚕食性角膜溃疡多见于老年人,25%为双眼发病,无种族差异;恶性型多见于年轻人,75%为双眼发病,黑人多见。但此后的文献报道与此分型并不符合。Lewallen等(1990年)分析287例蚕食性角膜溃疡病例发现,男性是女性患者的1.6倍,年轻患者中,33%为双眼发病,而老年患者中43%为双眼发病。陈家祺等(1999年)报道550例蚕食性角膜溃疡病例,男性是女性患者的1.35倍,青年组(≤35岁)双眼发病率、角膜溃疡穿孔率及复发率均低于老年组(>35岁),而双眼患者中,溃疡的穿孔和复发率均高于单眼患者,认为双眼患者可能为蚕食性角膜溃疡的恶性型。因此,对于蚕食性角膜溃疡患者的年龄分布、眼别、预后等临床流行病学特点尚有待于大样本病例的进一步研究。

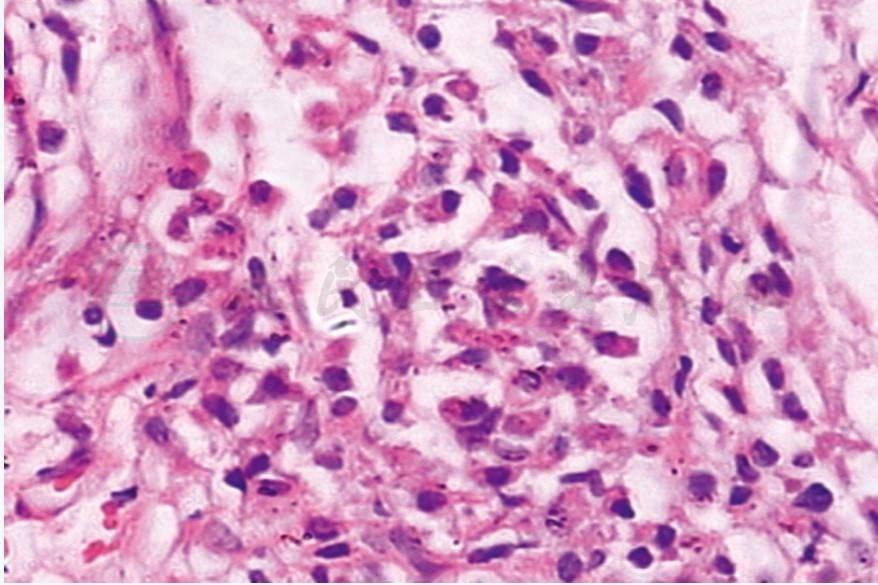

角膜上皮下浅、中层基质胶原纤维坏死,使该处角膜组织缺损、变薄形成溃疡。溃疡表面未修复时角膜上皮缺损,但溃疡进行缘处角膜上皮层次可增多,细胞肿胀,伴有淋巴细胞、浆细胞、中性粒细胞浸润,前弹力层破坏(图1)。修复的溃疡区可由厚薄不均的角膜上皮覆盖,前弹力层消失,坏死脱落的基质由薄层血管化的纤维组织填补,因此上皮下常见到新生血管和排列不规则的纤维组织,血管周围常有淋巴细胞和浆细胞堆积。基质深层、后弹力层和内皮细胞无明显异常。邻近溃疡区的结膜上皮下组织也常发生坏死,血管扩张充血,大量淋巴细胞、浆细胞及单核细胞浸润。浅层巩膜也可发生坏死。

图1 蚕食性角膜溃疡

上皮下浅、中层基质内大量淋巴细胞和浆细胞浸润HE×400

1.实验室诊断

血常规、红细胞沉降率、C反应蛋白、类风湿因子、补体成分、抗核抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)等。

2.影像诊断

胸部X线片。

蚕食性角膜溃疡目前尚缺乏特效的治疗方法,总的治疗原则是,轻症者首先采取积极的药物治疗,疗效欠佳或重症患者采取手术治疗和药物治疗相结合的方法,近年来已取得了良好的临床效果,但仍有复发的病例出现,故对本病仍需要探讨其发病机制,才能获得完全有效的疗法。

1.免疫抑制剂治疗

(1)糖皮质激素:蚕食性角膜溃疡患者几乎均需要采用糖皮质激素药物治疗,常用醋酸泼尼松1~2mg/ kg,口服,每天晨1次。或氢化可的松注射液100mg,加入10%葡萄糖溶液中,静脉滴注,每天1次,疗程3~5天。局部可用糖皮质激素和抗菌药物滴眼液治疗,每2小时1次。因为糖皮质激素类药物能抑制免疫性炎症浸润,但另一方面它可能激活胶原酶,使组织自溶的速度加快,故在应用糖皮质激素滴眼的同时,应加用胶原酶抑制剂,如3%半胱氨酸滴眼液,每天4次滴眼。

(2)环孢素(cyclosporine A,CsA):可以选择性抑制T淋巴细胞亚群的分化增殖。对恶性型患者可以口服环孢素胶囊,每天10mg/kg。1%环孢素滴眼液可以有效减轻炎症反应。

(3)FK506:可以抑制T淋巴细胞增殖、IL-2的产生和其他细胞因子的作用,其效力较CsA高10~100倍。0.1% FK506滴眼液对复发性蚕食性角膜溃疡有较好的疗效。

(4)胶原酶抑制剂:常用3%半胱氨酸滴眼液,每2小时1次。也可用2.5%依地酸钠溶液滴眼,每2小时1次。临床上常用的还有自家血清滴眼液,每2小时1次。因为血清中含有α2球蛋白,具有抑制胶原酶活性的作用,并且可刺激角膜上皮再生和促进组织修复。

(5)环磷酰胺:是细胞毒性药物,能同时抑制细胞免疫和体液免疫,可以单独应用,也可以和糖皮质激素联合应用。常用量为200mg,加入生理盐水20ml中,静脉缓慢注射,每天1次,总量不超过2g。在应用前和应用中应常规检查外周血白细胞总数。白细胞总数在4000个/mm2以下应停药,并应用刺激造血细胞的药物支持疗法。

2.其他药物治疗

可应用非甾体类抗炎剂,如吲哚美辛、双氯芬酸钠等。如有继发感染,应加用抗菌药物滴眼液,合并有葡萄膜炎时,应使用散瞳剂。

3.手术治疗

(1)结膜切除术:结膜切除的宽度为5~10mm,以避免术后因病变组织残留而导致复发。因单纯结膜切除术的复发率较高,故术中常在切除球结膜的同时,灼烙该区的球筋膜囊,以清除复发的病理因素。对病变区的角巩膜组织,可以联合切除、灼烙、冷冻治疗,可能会收到比单纯球结膜切除更好的效果。如果裸露的创面较大,同时应用羊膜覆盖术,术后局部继续应用免疫抑制剂和抗菌药物滴眼液治疗,以预防感染。

(2)部分板层角膜移植术:临床常取用半月形或环状板层角膜移植术,根据溃疡病灶切除的范围与形状,确定植片的形状。板层角膜移植术后,约5%~10%患者会出现复发。

(3)全板层角膜移植术:对角膜病变范围较广或病变区已侵犯瞳孔区者,应作全板层角膜移植术。

(4)穿透角膜移植术:病变活动期一般不应行穿透角膜移植术,但在病变区结瘢稳定以后,考虑增视效果时可作穿透角膜移植术。

有研究表明,应用角膜移植术治疗蚕食性角膜溃疡时,新鲜供体比干燥保存的供体术后复发率低;另外,临床上应用干燥保存供体进行角膜移植联合羊膜移植术治疗蚕食性角膜溃疡也取得了良好的效果。值得注意的是,手术是治疗蚕食性角膜溃疡的一个方面,术后局部和全身合理的免疫抑制剂的应用是保证手术成功的另一重要措施。

患病期间轻微局部创伤易致穿孔,应避免揉眼、用猛力及避免眼部外伤。全身感染,过度劳累、饮酒以及局部炎症可能加重病情。