英文名称 :map-dot-finger print dystrophy

中文别名 :地图-点状-指纹状营养不良

本病又称为地图-点状-指纹状营养不良,好发于中年女性,常为双眼发病。临床表现为双眼角膜表浅性灰白色点状混浊或微小囊泡,这些微小囊泡多集中于瞳孔区,呈指纹状或地图状。

本病常无遗传表现,少数病例为常染色体显性遗传。本病主要由于上皮细胞基底膜异常,引起上皮细胞与基底膜粘附不良并发生退变所致。上皮微囊肿亦可见于树枝状角膜炎及白内障手术后。

微小囊泡位于角膜上皮内或上皮细胞之间,囊腔内含有脱落的细胞碎片。指纹状混浊区上皮下聚集有大量基底膜样物质,基底样上皮细胞向下不规则生长。地图状混浊区的上皮细胞基底膜与前弹力层之间积聚有较厚的基底膜样物质和胶原样纤维(图1)。角膜前弹力层基本正常。

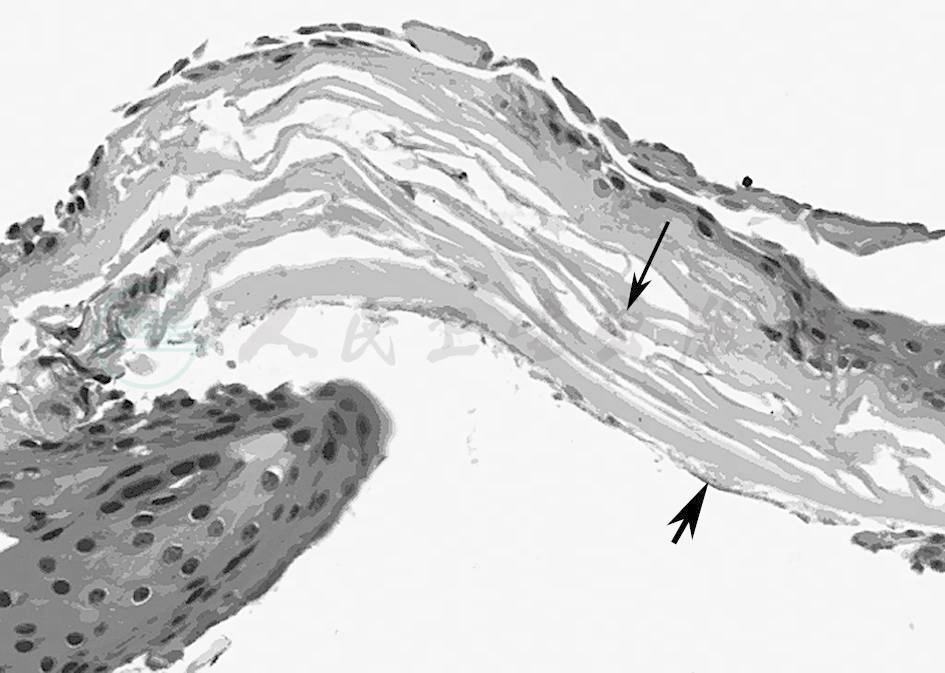

图1 角膜上皮基底膜营养不良

上皮层轻度隆起,上皮细胞变薄或脱落,上皮下与前弹力层(细箭头)之间有大量基底膜样纤维(粗箭头)(HE × 400)

裂隙灯显微镜下,除可见不规则的污浊状上皮糜烂外,还可见到不同的病变图像。

1.点状

采用聚焦照明法较易查出。病变为数个较集中的灰白色混浊点,位于上皮细胞层内,约为0.1~0.5mm,形状可为圆点、长点或逗点状。其大小、形状及部位时有变动,病变有时消时现的多变性。

2.地图状

采用宽光带斜照法可见到大小、形状不一的地图形浅淡混浊区。有的边界发灰白色,使地图形状衬托得更加明显;有的边界不清,逐渐隐入正常角膜中。地图的轮廓、大小和位置亦时有变动,时消时现。

3.指纹状

最好散大瞳孔,以红色眼底反光为背景,采用后照明法则可见角膜上皮层有一串同心弯曲的折光的细条纹,大多为6~14μm宽,有些条纹可分支或有螺旋状终端,形似指纹状。

4.泡状

用后照明法可见很多小的透明圆泡,位于上皮内,大小为0.1~0.5mm。

这几种形态可单独存在,但多数病人同时存在两种以上病变形态。每种形态都可自发地时消时现,并可变换病变位置、大小与形状。轻症者可无症状,亦可有间歇性异物感,发作后12~24小时内角膜上皮即可恢复;严重者因大片角膜上皮糜烂可持续一周以上,且反复发作而有周期性眼痛、畏光与流泪等刺激症状,或因角膜前表面不平而给视力带来一定影响。患者如无家族史,可自发改善症状,预后较好。

早期无自觉症状,无需特殊治疗。晚期病例可对症处理,局部可应用高渗眼膏,每晚睡前一次和高渗眼水,每日3~4次。如病变位于瞳孔区因角膜上皮混浊而引起视力减退,可行机械性的清创术(刮除病变上皮),或戴亲水性软性角膜接触镜以改善症状和提高视力。近年来也有报道以准分子激光行光性治疗性角膜切除术(PTK)治疗本病,结果示PTK可以成功地改进视力,并且使周期性角膜上皮糜烂长期愈合。