英文名称 :epilepsy

癫痫(epilepsy)是一组由于脑部神经元异常过度放电所引起的突然、短暂、反复发作的中枢神经系统功能失常的慢性疾病和综合征。按异常放电神经元涉及部位和放电扩散范围不同,临床上可表现为不同的运动、感觉、意识、自主神经等功能障碍,或兼而有之。一次神经元的突然异常放电所致短暂过程的神经功能障碍称为癫痫发作(epileptic seizure),是脑内神经元过度和/或超同步化异常电活动的临床表现。2005年国际抗癫痫联盟(ILAE)对癫痫的定义作了修订:癫痫是一种脑部疾患,其特点是持续存在能产生癫痫发作的脑部持久性改变,并出现相应的神经生物认知、心理学以及社会学等方面的后果。

全人群癫痫发病率的研究相对较少。在发达国家,初次诊断原发性癫痫的全人群年发病率为(20~70)/10万。其中,芬兰24/10万、瑞典34/10万、美国48/10万、英国48/10万、冰岛44/10万。而在发展中国家,智利农村地区、坦桑尼亚和厄瓜多尔的癫痫年发病率分别为114/10万、77/10万和190/10万,洪都拉斯、印度分别为92.7/10万和49.3/10万。发展中国家癫痫的发病率大约是发达国家的两到三倍。

癫痫发作的类型十分复杂,但其共同点,是脑内某些神经元的异常持续兴奋性增高和阵发性放电。这些神经元兴奋性增高的原因以及这些兴奋性如何扩散至今尚不清楚。主要的假设有神经递质的失平衡、轴突发芽、遗传因素、离子通道病学说等。癫痫的发生机制十分复杂,除上述因素外,免疫机制亦参与其发生,可能系自身抗体与神经细胞突触传递中的受体结合,导致受体破坏、再生和轴突发芽而使兴奋通路错误传递。

癫痫按病因可分为原发性、症状性和隐源性三种。

1.原发性癫痫

通过详细询问病史、体格检查以及化验和各种辅助检查仍未能找到引起癫痫发作的原因,临床上称原发性癫痫,又称特发性癫痫,这组癫痫的发生可能与遗传因素有关,约占全部癫痫的2/3。

2.症状性癫痫

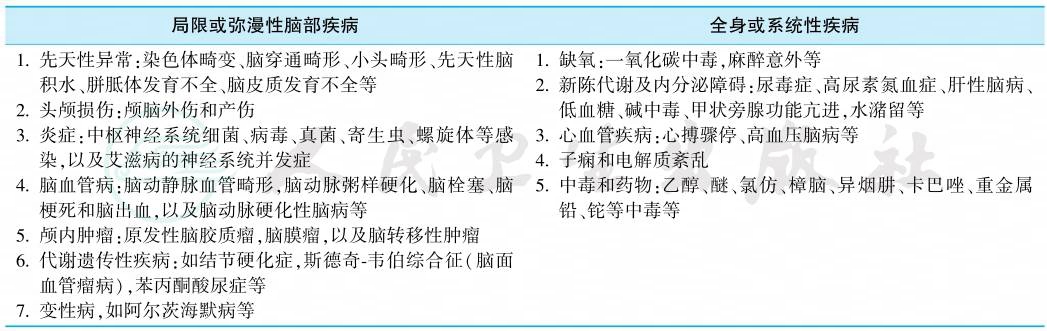

癫痫发作只是脑部疾病或全身性疾病的一个症状,约占癫痫患者总数的23%~39%。症状性癫痫的病因见表1。

3.隐源性癫痫

指目前虽未找到肯定的致痫原因,但随着科技发展,尤其是基因和分子医学的应用,致病原因日渐清晰。随着部分癫痫在分子水平的病因有可能被确定,隐源性癫痫将日趋减少,在2009年ILAE最新的分类中,该定义已被“未知的病因”取代。

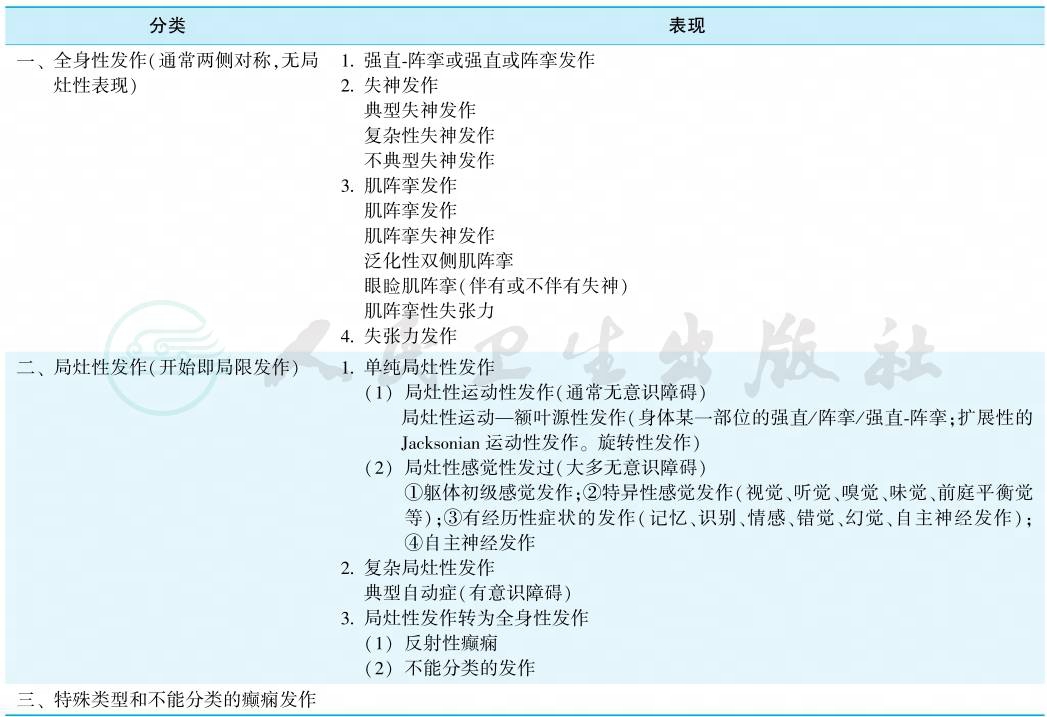

国际抗癫痫联盟于1981年和1989年分别提出了癫痫发作的临床及脑电图分类(表2)和癫痫与癫痫综合征的分类。

国际抗癫痫联盟关于癫痫和癫痫发作分类的方案,在临床应用中发现仅用上述两种分类很难将有些发作归入某一发作类型,随着近年来基因学与分子生物学,中枢神经递质,分子电生理及临床电生理等学科的发展,ILAE于2001年又提出了修改上述方案的建议。新方案由5个层次组成:①发作期症状学。根据标准描述性术语对发作时的症状进行详细的描述。②发作类型。确定患者的发作类型,如有可能应明确大脑定位,如为反射性发作需指明特殊的刺激因素。③综合征。进行癫痫综合征的诊断。④病因。如可能根据经常合并癫痫或癫痫综合征的疾病分类确定病因,或症状性癫痫的特殊病理基础。⑤损伤。评价癫痫造成损伤的程度。

2017年3月国际抗癫痫联盟分类与命名委员会推荐了新的癫痫发作分类,提出癫痫的分型诊断应分3步:发作类型的诊断,癫痫类型诊断,癫痫综合征的诊断。诊断每个阶段均需考虑共患病因素和病因学。

表1 症状性癫痫病因

表2 癫痫发作类型的临床分类(国际抗癫痫联盟,1981)

癫痫的病因错综复杂,病理改变亦呈多样化,癫痫病理改变可分为二部分:引起癫痫发作的病理改变(病因)和癫痫发作引起的病理改变(后果)。

海马硬化又称颞叶中央硬化(mesial temporal sclerosis),它既是癫痫反复发作的结果,又可能是导致癫痫反复发作的病因。肉眼观察表现为海马萎缩、坚硬;组织学表现为双侧海马硬化病变多呈现不对称性,往往发现一侧有明显的海马硬化表现;而另一侧海马仅有轻度的神经元脱失。此外,也可波及海马旁回、杏仁核、钩回等。镜下典型表现是神经元脱失和胶质细胞增生,且神经元的脱失在癫痫易损区更为明显,比如CA1区、CA3区和门区。

苔藓纤维出芽是海马硬化患者另一重要的病理表现。颗粒细胞的轴突称为苔藓纤维,正常情况下只投射至门区及CA3区,反复癫痫发作触发苔藓纤维芽生,进入齿状回的内分子层(主要是颗粒细胞的树突)和CA1区,形成局部异常神经环路,导致癫痫发作。

(一)脑电图

对癫痫的诊断价值很大,已成为癫痫的诊断和分型必不可少的检查方法,还广泛应用于指导选用抗癫痫药、估计预后、手术前定位,并用于阐明癫痫的病理生理。发作时记录的脑电图诊断意义最大,但这种机会甚少,大多在发作间歇期对患者进行脑电图检测。一次发作间歇期记录,历时20~40分钟,其发现癫痫样电活动的概率约50%,故不能据此作为确诊有无癫痫的手段。发作间期放电(interictal discharge)与患者发作期放电(ictal discharge)有很多不同之处,两者相比较,前者持续时间短暂(一般不超过2~3秒),甚至为单个散在出现,波形整齐,不伴有临床发作而且波形可与发作时放电完全不同,出现范围也不如后者广泛。而发作时放电持续时间通常在数十秒以上甚至数分钟,包括节律性重复性成分,波形不如发作间歇期放电整齐,出现范围广泛,常合并临床发作。

脑电图可用以鉴别发作类型和明确致痫灶部位,常规脑电图常要多次重复记录,并结合缺睡诱发和睡眠记录,可使阳性率增加至85%左右,其余15%的患者,需应用长时监测(longterm monitoring,LTM)的方法来获取更多的信息,个别局灶性意识障碍性发作的患者甚至需要做脑深部电极记录方能确诊。除去某些特殊类型如儿童失神发作和婴儿痉挛症外,由于头皮电极所记录到的癫痫样电活动可能不来自皮质,而为远处病灶的传播所致,常规记录有其性能上的局限性,应用视频脑电图(video-EEG,VEEG)为较理想的方法。

VEEG对癫痫诊断有非常重要的意义,大多可获得有助于诊断的信息,同时有助于鉴别非癫痫性发作及假性发作。对于反复常规EEG结果阴性者,通过数小时、数天或数周的VEEG监测,可对少见的发作期及发作间期的异常EEG进行分析,并通过增加电极数来进行更为准确的癫痫灶定位。发作时的视频记录还可获得癫痫发作时的症状学信息,并将其与当时的EEG进行对照研究。

(二)神经影像学检查

可发现病因,包括难治性癫痫手术治疗的病灶定位。

1.CT或MRI

有助于发现肿瘤血管畸形、先天性畸形、血管瘤、寄生虫或其他可能导致癫痫发生的结构性改变。

首次发病癫痫患者进行脑部影像学检查的指征包括:病史或脑电图提示有局灶性起源的依据;首次发病者;神经系统体检有局灶性阳性体征者;经典抗癫痫药物正规治疗疗效不佳者;长期应用抗癫痫药物治疗癫痫得到控制,经过一段稳定期后发作再次频繁者、或发作类型改变者。

重复脑部影像学检查的指征有:癫痫复发,发作情况恶化,抗癫痫药物常规治疗出现难以解释的发作类型变化,以及神经系统体检发现体征出现变化,考虑手术治疗前的准备。

首选MRI。对于部分不能接受MRI扫描的,或是怀疑有脑部结构性损害、情况紧急的患者可选用CT扫描。

高清分辨率MRI能对近80%行颞叶切除术的患者和近60%行额叶切除术的患者进行手术定位。MRI用于诊断颞叶海马硬化,表现为与癫痫灶同侧的中央海马不对称变小或萎缩,受累海马在T2加权上为高信号。约有90%颞叶癫痫的MRI发现与脑电图改变相吻合。

2.脑磁图

神经元膜的离子流动不仅产生电场,还产生磁场,电仪器记录显示形成脑磁图(magnetoencephalography,MEG)。同相应的脑电波形相比,脑磁图波形活动较局限。大量研究结果表明,对癫痫起源的成功模拟在于脑电图和脑磁图各自优势的互补、联合。脑电图对水平、径向位偶极子敏感,MEG对垂直、切线位偶极子敏感。但MEG描记要求在较短时间内完成,因为患者必须安静地躺卧或坐在杜瓦瓶下保持不动。另外,信号大小严重影响MEG的描记结果,为此采取的屏蔽措施与倾斜仪器等价格昂贵,限制了其使用;因此,目前脑磁图偶极子定位的应用仍具有局限性。

3.PET

在癫痫病因和癫痫病灶定位中也十分重要。

症状性癫痫者如能明确病因则应针对病因治疗。

癫痫发作的症状治疗包括药物治疗和手术治疗,生酮饮食与迷走神经刺激术等辅助治疗手段。

抗癫痫药物治疗的目标:①尽可能地控制发作;②改善癫痫预后;③最大限度地减少使用抗癫痫药物产生的不良反应;④提高患者生活质量。

(一)发作时的处理

1.全身性强直-阵挛发作

注意防止跌伤和碰伤。应立即使患者侧卧,尽量让唾液和呕吐物流出口外,不致吸入气道。在患者张口时,可将折叠成条状的小毛巾或手帕等塞入其上下臼齿之间,以免舌部咬伤。衣领及裤带应放松。抽搐时不可用力按压患者的肢体,以免造成骨折。发作大都能在几分钟内中止,不必采取特殊的治疗措施。对自动症发作的患者,在发作时应防止其自伤、伤人或毁物。

2.癫痫持续状态

一种严重而紧急的情况,必须设法于最短时间内使其中止,并保持24~48小时不再复发。应保持气道的通畅和正常换气。在积极治疗病因同时,选用以下药物之一作静脉注射(均为成人剂量)。这些药物对呼吸循环功能均有不同程度的抑制,使用时必须严密观察。

地西泮(安定):10mg,于5~10分钟内静脉注射。由于分布快,血浓度很快下降,故作用持续时间较短,可以每隔15~20分钟重复应用,总量24小时不超过100~200mg。地西泮注射偶可产生呼吸抑制,呼吸道分泌大量增加或血压降低。应注意观察并及时采取相应措施。

苯妥英钠:因地西泮作用时间短,在静脉注射地西泮后应予作用较持久的药物,一般用苯妥英钠0.5~1.0g静脉注射,目标总量至少13mg/kg甚至18mg/kg,每分钟注射不超过50mg。有心律不齐、低血压和肺功能损害者应谨慎。用苯妥英钠对局部刺激明显,国外已有新一代制剂磷苯妥英钠(FDPH),可减少这一不良反应。

氯硝西泮:1~4mg静脉注射,但此药对心脏、呼吸的抑制作用均较地西泮强。

劳拉西泮(lorazepam):4~8mg静脉注射。于2分钟内注完,亦有较佳效果,作用较地西泮持久,对心脏和呼吸系统抑制较地西泮为弱。

丙戊酸钠:5~15mg/kg静脉注射,1次注射于3~5分钟完成。每天可重复2次。亦可静脉滴注,0.5~1.0mg/(kg•h)。

咪达唑仑:先予0.1mg/kg静脉注射后予0.1mg/(kg•h)持续静脉滴注,如癫痫再发作,加用咪达唑仑0.1mg/kg静脉注射并以0.05mg/(kg•h)幅度加量,直至惊厥控制,如给药剂量达0.6mg/(kg•h),癫痫未控制考虑无效,不再加大剂量。如持续24小时无癫痫发作,予逐渐减量,每12小时以0.05~0.1mg/(kg•h)减量直至停用。静脉注射后,有15%患者可发生呼吸抑制。特别当与鸦片类镇痛剂合用时,可发生呼吸抑制、停止,部分患者可因缺氧性脑病而死亡。

少数患者如仍难以控制,则可应用利多卡因甚至全身麻醉。在发作基本被控制后,根据患者的意识状态采用口服或鼻饲给药,用间歇期的药物剂量。

反复的全身强直-阵挛发作会引起脑水肿,后者又能促使癫痫发作,可静脉注射20%甘露醇等以消除脑水肿。还应注意维持患者呼吸道畅通,防止缺氧,必要时气管切开并人工辅助呼吸。还应保持循环系统的功能、预防和治疗各种并发症,如使用抗生素治疗继发感染等。

(二)发作间歇期的抗癫痫药物应用

1.抗癫痫药物应用须遵循下列原则

①有2次以上非诱发性发作开始用药;②单药、小剂量开始,逐步达到有效浓度;③服药后不应随意更换或停药,换药应逐步进行;有良好控制并持续3~5年无发作者方可考虑逐步撤减药物至停药;④药物选择必须依发作类型或癫痫综合征而异,药物选择不当不仅不能控制癫痫,有时反能加剧发作,如卡马西平用于肌阵挛发作;⑤合并用药应选用作用机制不同的药物;⑥不选用有相同副作用的药物;⑦不选用同一类型的药物,如扑米酮和苯巴比妥、丙戊酸钠与丙戊酸镁及丙戊酰胺等;⑧合并用药以二药联合为宜,除某些状态如换药外,不要同时使用三种以上药物。

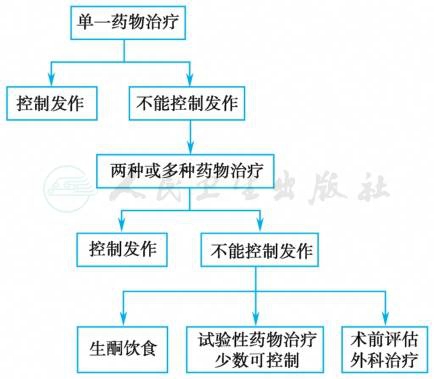

2.癫痫的治疗流程

治疗流程参见图1。

图1 癫痫的治疗流程

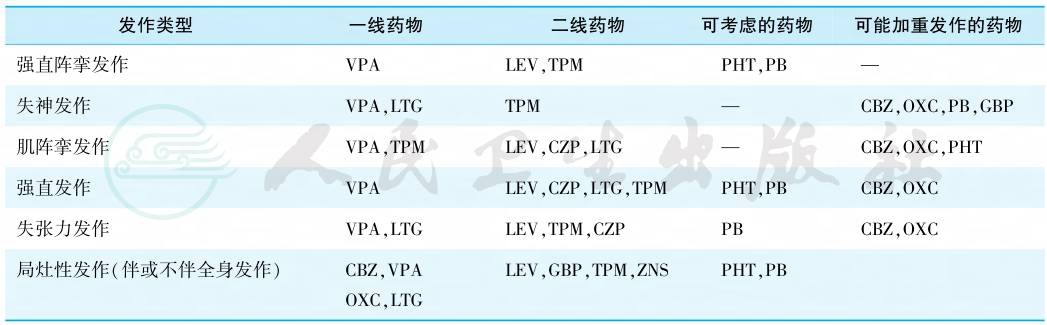

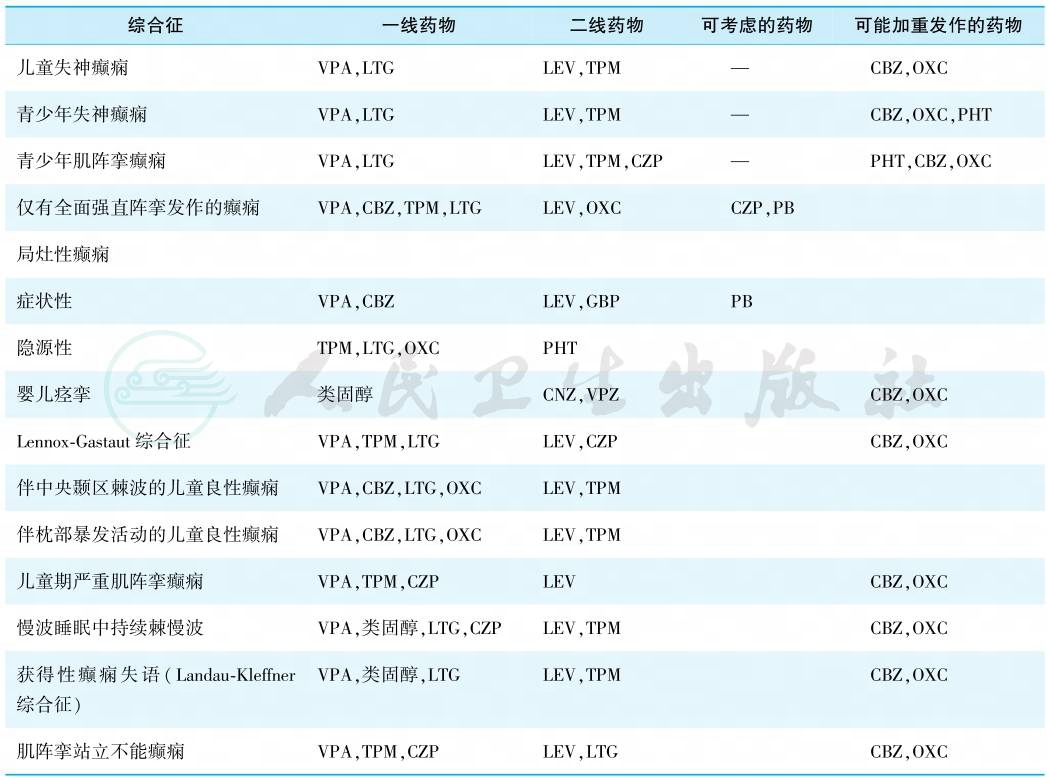

抗癫痫药物选择:目前国内常用的抗癫痫药物选择见表4与表5。

3.癫痫的外科治疗

手术适应证:一侧颞叶结构的致痫者需经药物长期治疗,手术切除该侧颞叶可在60%以上的患者中获得发作终止或明显改善;药物难治性癫痫、癫痫导致功能障碍、癫痫发作进行性加重与癫痫影响了生长发育。活动性精神病和智商<70被认为是手术禁忌。通过多电极或深电极的脑电图证实或PET证实,DSA或MRI影像和强化证实单一致痫灶更适合手术。多元性致痫灶的癫痫患者不宜手术。癫痫外科治疗常用的手术方法有3种:局部皮质切除术、大脑半球切除术、胼胝体切开术。

表4 根据发作类型的选药原则

注:CBZ.卡马西平;CZP.氯硝西泮;GBP.加巴喷丁;LEV.左乙拉西坦;LTG.拉莫三嗪;OXC.奥卡西平;PB.苯巴比妥;PHT.苯妥英钠;TPM.托吡酯;VPA.丙戊酸钠;ZNS.唑尼沙胺。

表5 根据癫痫综合征的选药原则

注:CBZ.卡马西平;CZP.氯硝西泮;GBP.加巴喷丁;LEV.左乙拉西坦;LTG.拉莫三嗪;OXC.奥卡西平;PB.苯巴比妥;PHT.苯妥英钠;TPM.托吡酯;VPA.丙戊酸钠。