逆转录病毒是一种与普通病毒增殖不同的病毒,它可分为两大组,一组为嗜人T 淋巴细胞性病毒(human T‐lymphotropic virus,HTL V),它可分为Ⅰ型和Ⅱ型,即HTL V‐Ⅰ和HTL V‐Ⅱ;另一组为人类免疫缺陷病毒(hu man immunodeficiency virus,HIV),它亦有Ⅰ型和Ⅱ型,虽然这两型的核苷酸序列有40%相同,但HIV‐Ⅰ较HIV‐Ⅱ更具毒性和致病性。这两型病毒主要的致病部位均不是神经系统,但它们均具嗜神经性,可引起严重的神经系统并发症。现分述如下。

一、艾滋病(AIDS)神经病变

自1981年首次发现获得性免疫缺陷病(AIDS)以来,全球已有200 多个国家和地区先后报道了本病的发生。40%~70%的AIDS 患者可有神经系统并发症,其中10%~20%的HIV 抗体阳性患者以神经系统症状为首发症状;AIDS 患者的尸检中90%有神经病理的异常发现。AIDS 病的神经系统并发症极为复杂,它可由病毒直接感染引起,亦可由继发感染所引起,或伴发病所引起。其并发症的频度如表1。

表1 AIDS感染神经并发症的频度

【临床表现】

(一)AIDS痴呆综合征

AIDS痴呆综合征亦称HIV脑病,其发生率意见不一致,可能与对AIDS患者认知功能障碍的判断标准有关。据美国疾病控制中心统计,确诊为AIDS病的患者中,4%表现为HIV 脑病。但是各家报道的数字差异很大,总体说在10%~33%之间。

病理学上主要表现为以脑沟增宽、脑室扩大为特征的不同程度的脑萎缩。剖面和显微镜下可见脑室周围和脑白质中散在或片状脱髓鞘,显微镜下可见许多融合细胞(多核巨细胞)、弥漫性神经胶质细胞增生、血管周围炎性细胞浸润,部分部位可有小的胶质结节形成。

主要临床表现为进行性认知功能减退,注意力不能集中,记忆力减退,时间和空间定向障碍,运动功能减弱,并可伴有行为障碍。疾病过程中,患者往往精神恍惚、两手颤抖、书写不能、步履困难、共济失调。体格检查可以发现四肢肌张力增高、腱反射亢进、两侧病理束征阳性。早期肢体感觉正常,随疾病发展可出现躯体感觉减退和自主神经功能障碍,出现两便失禁。认知功能亦随疾病发展逐步加重,生活不能自理,最后可成为植物状态生存,并因继发感染而死亡。脑脊液检查可见淋巴细胞正常或不正常,一般为50×106/L 以下;约有2/3 患者脑脊液中蛋白增加,一般为2.0g/L;脑脊液中β2微球蛋白、新蝶呤(neopterin)、喹林酸(quinolinic acid)含量增高。头颅MRI 检查可见弥漫性散在白质异常信号,T1加权低信号,T2加权高信号。应用放射性核素单光子扫描(SPECT)检测脑血流未见明显异常。本病的诊断依赖于肯定的艾滋病诊断,或HIV抗体阳性;临床上以认知功能和弥漫性脑损害的症状和体征;辅助检查中MRI 有弥漫性脑白质异常信号,脑脊液中HIV病毒分离阳性等予以诊断。

(二)HIV无菌性脑膜炎

见于艾滋病的早期,亦见于晚期。主要临床表现为怕光、头痛、恶心、呕吐,有时可同时出现脑部受累的症状,表现为抽搐、失语和短暂意识不清等症状。有的患者可以出现多数脑神经麻痹,如面神经麻痹,其次为三叉神经和听神经受累,并出现相应的症状。脑脊液检查可见淋巴细胞和蛋白含量增多。这种症状可持续2~4周,此后自行消退。

(三)HIV‐相关性脊髓病

AIDS死亡者尸检中,30%有这种特殊的脊髓退变性疾病。症状隐匿,包括下肢无力不适、步态不稳、感觉异常、大小便失禁等。本病发生于AIDS晚期,常被误诊为其他HIV相关性疾病。神经系统检查见下肢轻瘫、下肢反应亢进(合并周围神经病变时反射消失)、步态不协调、感觉功能受损、震动觉和位置觉有不同程度的损伤。HIV 相关性空泡样脊髓病MRI 检查,除偶显示脊髓萎缩和T2加权高信号外,其余均正常。虽然脊髓的检查正常、组织学检查轴索保存完好,但有脊髓已有髓鞘丧失和海绵状变性等现象,以后索和侧索最为明显。可见到小胶质细胞结节和含有HIV的多核巨细胞。HIV相关性空泡样脊髓病没有特殊的治疗方法,只有对痉挛和括约肌失调的对症处理。HIV相关性脊髓病变包括原发感染时的急性脊髓病变、脊髓性肌阵挛以及伴视神经炎的复发‐缓解性脊髓病。

(四)周围神经病变

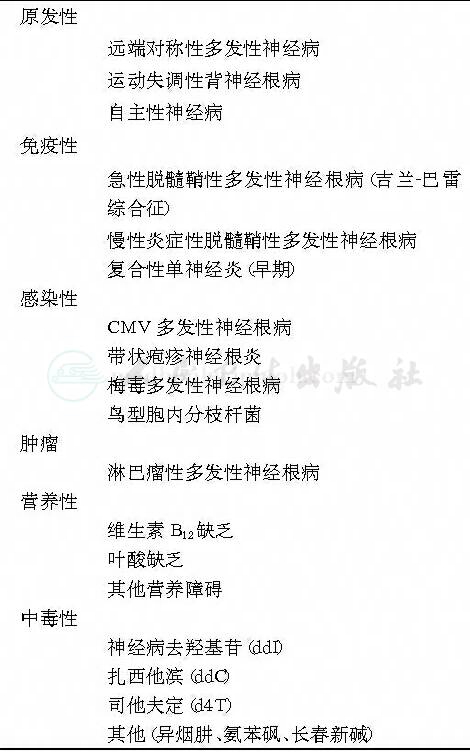

HIV感染可并发各种周围神经病变(表2)。HIV在周围神经疾病的发生上所起的作用仍不清楚,机会感染、营养缺乏、代谢异常、药物副作用可能有一定关系。对晚期HIV感染的患者进行前瞻性神经系统评价发现,50%有周围神经病变。各种神经损伤的发病机制和治疗不尽相同,故应严格鉴别。

表2 HIV感染相关的周围神经病

HIV相关的周围神经病可分为对称性末稍性周围神经病、炎性脱髓鞘周围神经病、多数单神经病和进行性多发性脊髓神经根神经病四种类型。各种类型的周围神经病与一般的周围神经疾病没有差异。

(五)肌病

HIV感染后可出现多种肌病,最常见的是HIV相关性肌病,临床上与特发性多发性肌炎不易鉴别。HIV相关性肌病表现为近端肌无力、肌肉酸痛、极度疲劳、肌酸激酶增高等。体重减轻和消耗,特别是臂部肌肉萎缩明显,HIV相关性肌病是一种原发性肌病还是HIV消耗综合征的表现应进行严格的区分。肌电图包括异常的自发电活动和肌病的特征。病理发现有肌纤维变性、坏死和肌纤维吞噬现象。炎性浸润程度较HIV阴性的多发性肌炎轻。肌病的发生也可见于采用齐多夫定的毒副作用,其临床表现同HIV相关性肌病。有报道大剂量药物治疗6.5~17个月者可发生本病。研究证明齐多夫定可对肌肉线粒体腺苷产生毒性作用。齐多夫定对HIV感染者肌病的影响程度评判较难,因为药物性肌病与HIV感染性肌病临床表现相同,唯一的区别方法是停止使用药物。经验证明仅少数患者停用齐多夫定后症状改善,说明大部分肌病是原发性HIV的结果。皮质激素治疗HIV相关性肌病的效果各家报道不一,甚至结果相反。同化激素氧雄龙正在试用于治疗HIV相关性肌病和消耗综合征。

(六)机会感染

AIDS中最常见的机会感染有:①脑弓形体病,感染率达30%之高。临床表现为头痛、意识不清、发热、抽搐和偏瘫等弥漫性和局灶性神经系统体征。脑脊液检查可有淋巴细胞增多,可超过100×106/L。头颅MRI 可见片状或大块状T1加权低信号,T2加权高信号,或有脑脓肿样改变。脑脊液中弓形体抗体测定有较高的诊断价值。②隐球菌性脑膜炎,约占2%~13%。临床表现为亚急性起病的脑膜炎,发热、头痛、脑膜刺激症状、脑脊液中白细胞数增多、轻至中度蛋白质增高、糖和氯化物降低、涂片中找到新型隐球菌可以诊断。

【诊断】

艾滋病神经系统并发症或艾滋病的机会感染的诊断有赖于:①艾滋病的肯定诊断;②血清中,特别是脑脊液中HIV 抗体阳性,或从神经组织、肌肉组织中分离出HIV 抗原;③机会感染的病原体证据,如弓形体抗体阳性、脑脊液中弓形体抗原阳性等。

【治疗】

艾滋病的治疗至今尚无好办法。

二、热带性痉挛性截瘫

热带性痉挛性截瘫亦称人嗜T淋巴细胞性病毒相关性脊髓病(human T‐ly mpho tropic‐virus‐Ⅰassociated myelopathy,HTL V‐Ⅰassociat ed myelopathy,HA M)。本病在中美洲的哥伦比亚等热带地区的国家、日本的鹿儿岛等地区先后报道。有流行倾向,往往在一个村庄内有成群发病的痉挛性截瘫,并经HTL V‐病毒抗体阳性等特征而予以命名。本病的主要临床特征为:缓慢起病,逐步进展的双下肢步行困难,伴排尿不畅。多数患者在10~15岁左右起病,病情逐步加重至20岁后步行显著困难,但至30~40岁仍可步行,常有排尿滴沥,排不干净,亦不易控制。神经系统体格检查可见脑神经系统和双上肢基本正常,双下肢肌张力增高,腱反射亢进,两侧病理锥体束征阳性,感觉正常。实验室检查,脑脊液检查正常,蛋白正常或轻度蛋白增高。脑脊液细胞数正常,高倍显微镜下可见巨大淋巴性白血病样细胞。