英文名称 :intracranial tumors

颅脑与脊髓肿瘤既可以来源于颅脑和椎管内的结构,也可以来源于它们之外的结构,前者称为原发性,后者为继发性。原发性脑脊髓肿瘤的年发病率颅内肿瘤为(4~10)/10万,脊髓肿瘤为(0.9~2.5)/10万。近年来,随着诊断技术的提高和人均寿命延长,脑脊髓肿瘤的发病率有上升趋势。

至今脑脊髓肿瘤发病原因未完全明确,有下列几种可能病因。

(一)遗传因素

虽然绝大多数脑瘤散发发病,但是大量研究显示,1%~5%的脑瘤有多种遗传性因素并具有家族性,如斑痣性错构瘤(phakomatosis)。常见的有:①神经纤维瘤病(NF):Ⅰ型为多发性神经纤维瘤病,又称von Recklinghausen病;Ⅱ型为具有双侧听神经瘤和/或其他神经系肿瘤。两型均可有先天畸形(如大头畸形、脊柱侧弯畸形、蝶骨小翼和眶板缺失等),或中枢神经系统其他肿瘤,如脑膜瘤、毛细胞型星形细胞瘤等。②胶质瘤:多数没有遗传性,少数有。如神经纤维瘤病Ⅱ型、结节性硬化、Gardner综合征、Turcot综合征及Li-Fraumeni综合征。③血管网状细胞瘤:约1/5血管网状细胞瘤伴有全身其他脏器的血管性肿瘤,如视网膜血管网状细胞瘤、肾脏或胰腺的血管瘤等。此类血管网状细胞瘤又称为von Hippel-Lindau病(VHL),具有家族史。

(二)生物因素——病毒

已发现腺病毒、乳多泡病毒、猴空泡病毒、肉毒病毒、Oncorna病毒等可诱发脑瘤,但主要见于动物。目前尚未获得病毒引起人脑肿瘤的直接证据。

(三)物理因素

1.放射线

1974年Modan随访了11 000名因头癣接受放射治疗的儿童,脑膜瘤的发病率较对照组自然情况下增加4倍,且多数伴有放疗后头皮改变及脱发。此后有作者指出放疗后脑膜瘤的发生时间与放射剂量相关,放射剂量越高,发生时间越短。放疗也可引起胶质瘤、海绵状血管瘤等。

2.外伤

文献报道在头颅外伤的局部骨折或瘢痕处出现脑膜瘤的生长,甚至在脑膜瘤中找出铁丝,认为局部异物或瘢痕对正常脑膜或脑组织长期刺激可导致肿瘤的生长。流行病学调查头颅外伤患者中,脑瘤的发生率并未有明显提高。因此,损伤对中枢神经系统的致瘤性有待进一步明确。

(四)化学因素

多种化学物品可诱发动物脑瘤,如甲基胆蒽、多环烃类(PCH)与烷化剂等,氯代乙烯是目前认为最可能引起人脑肿瘤的化学制剂。从8个流行病学研究调查来看,从事氯代乙烯生产的工人脑瘤发病率要稍高。

(五)先天因素

在胚胎发育过程中有些细胞或组织可停止发育分化而遗留于神经系统内。这些残留的组织尚有分化的潜能,并可发展成为肿瘤。常见的先天性肿瘤有颅咽管瘤、脊索瘤、上皮样及皮样囊肿、畸胎瘤等。

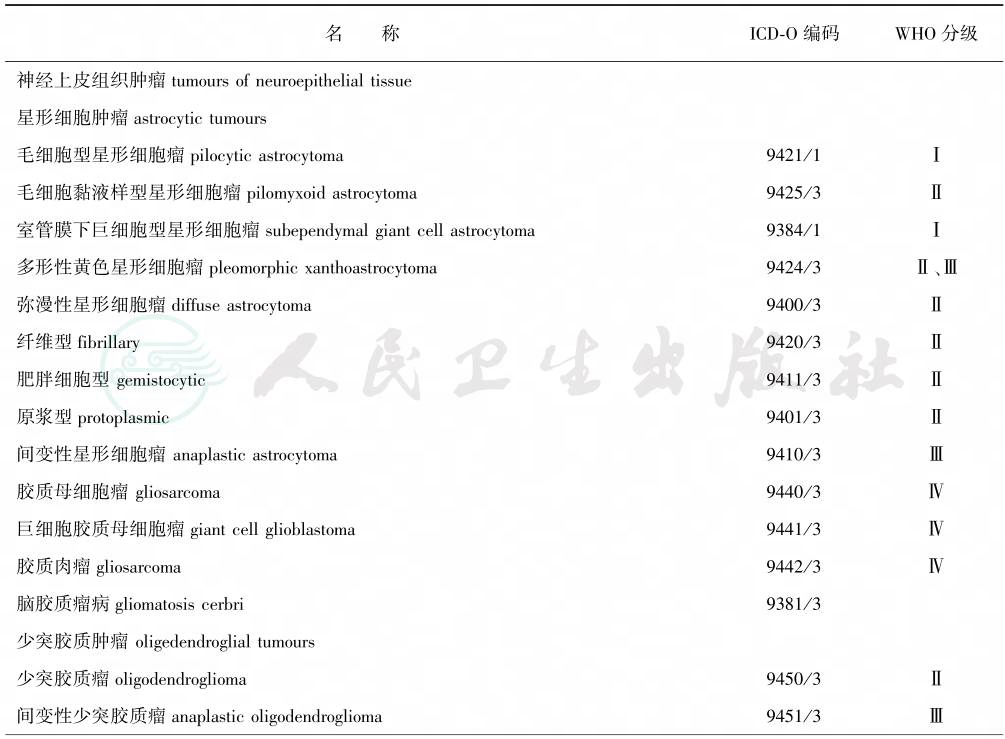

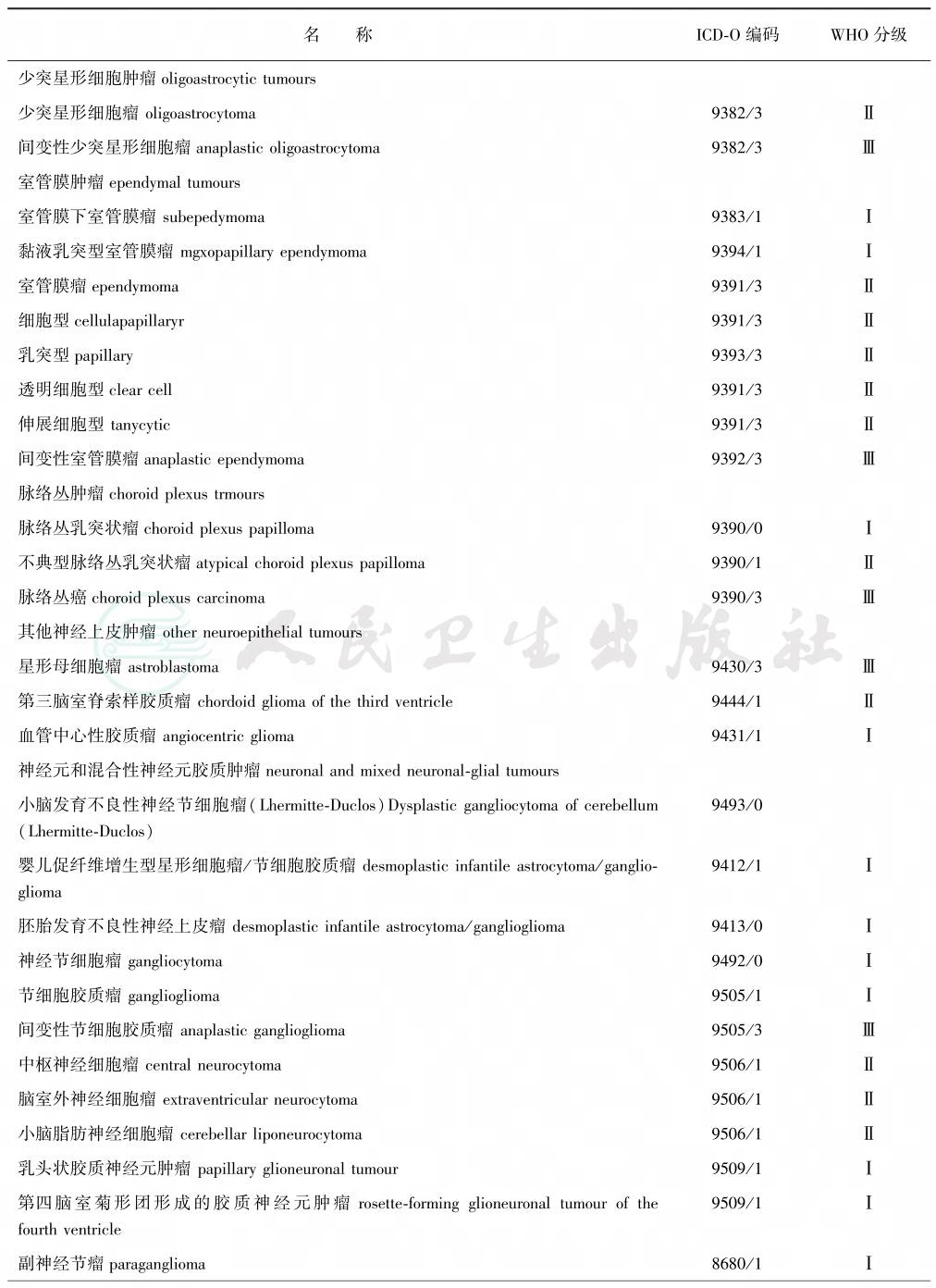

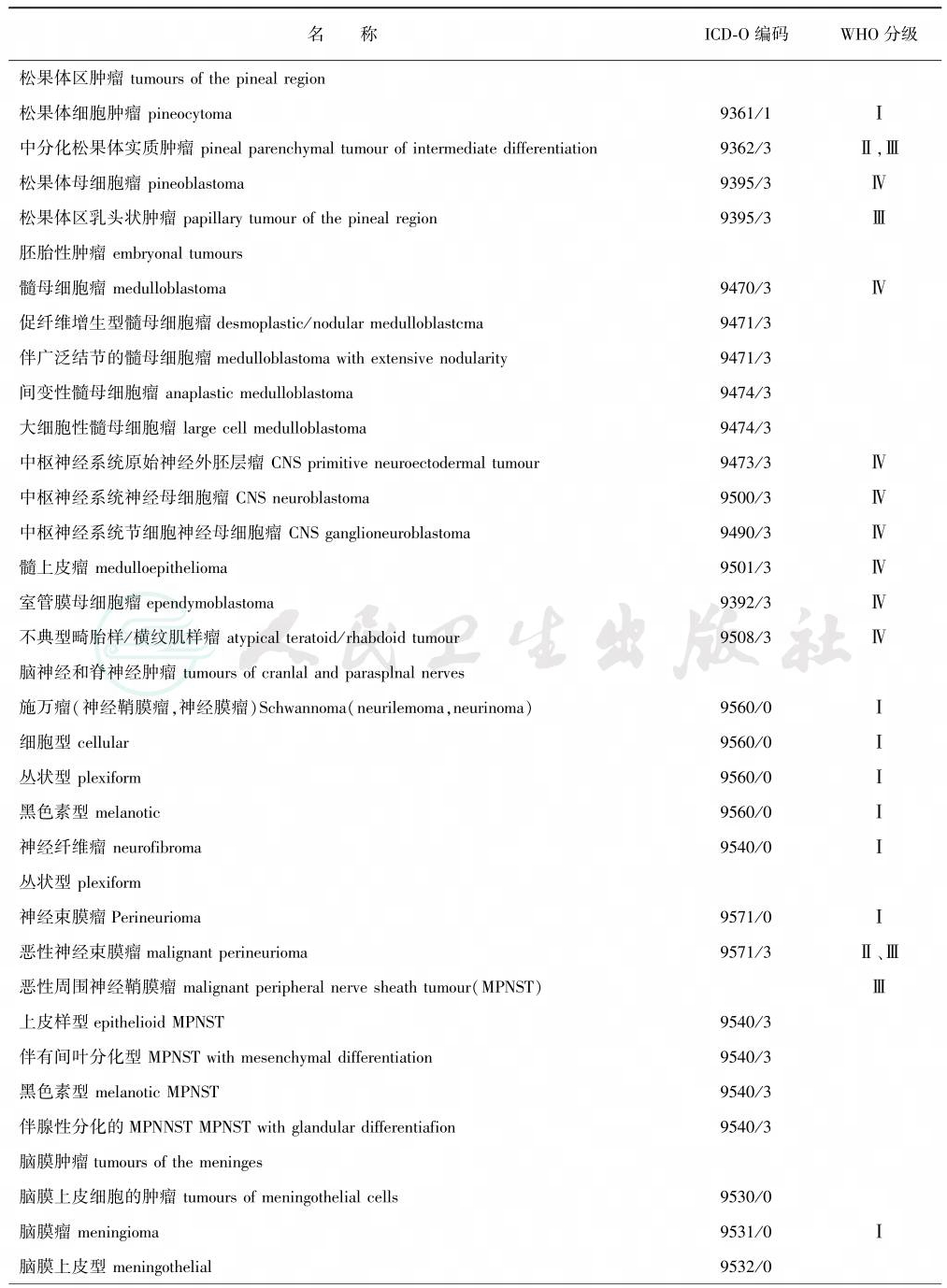

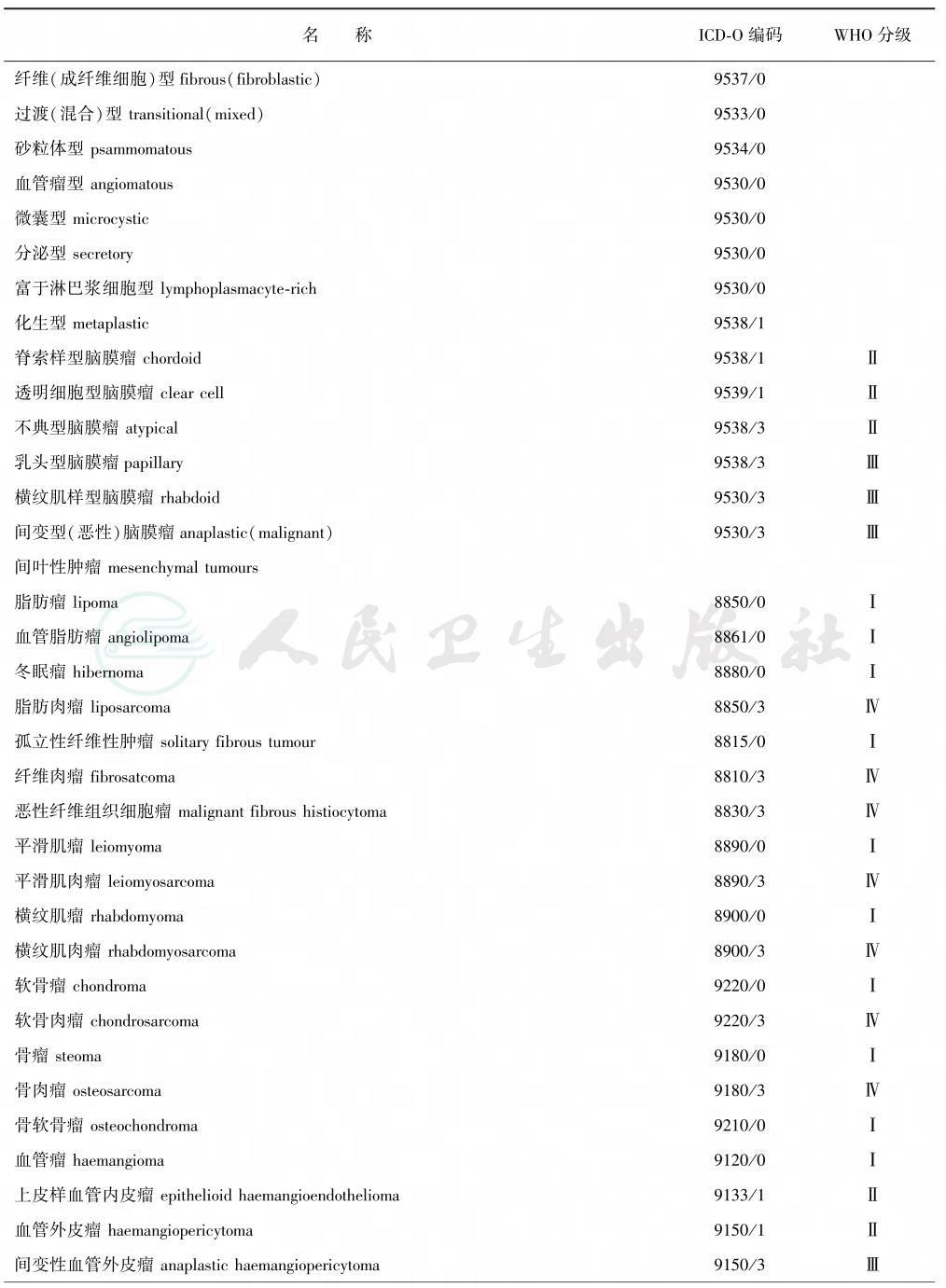

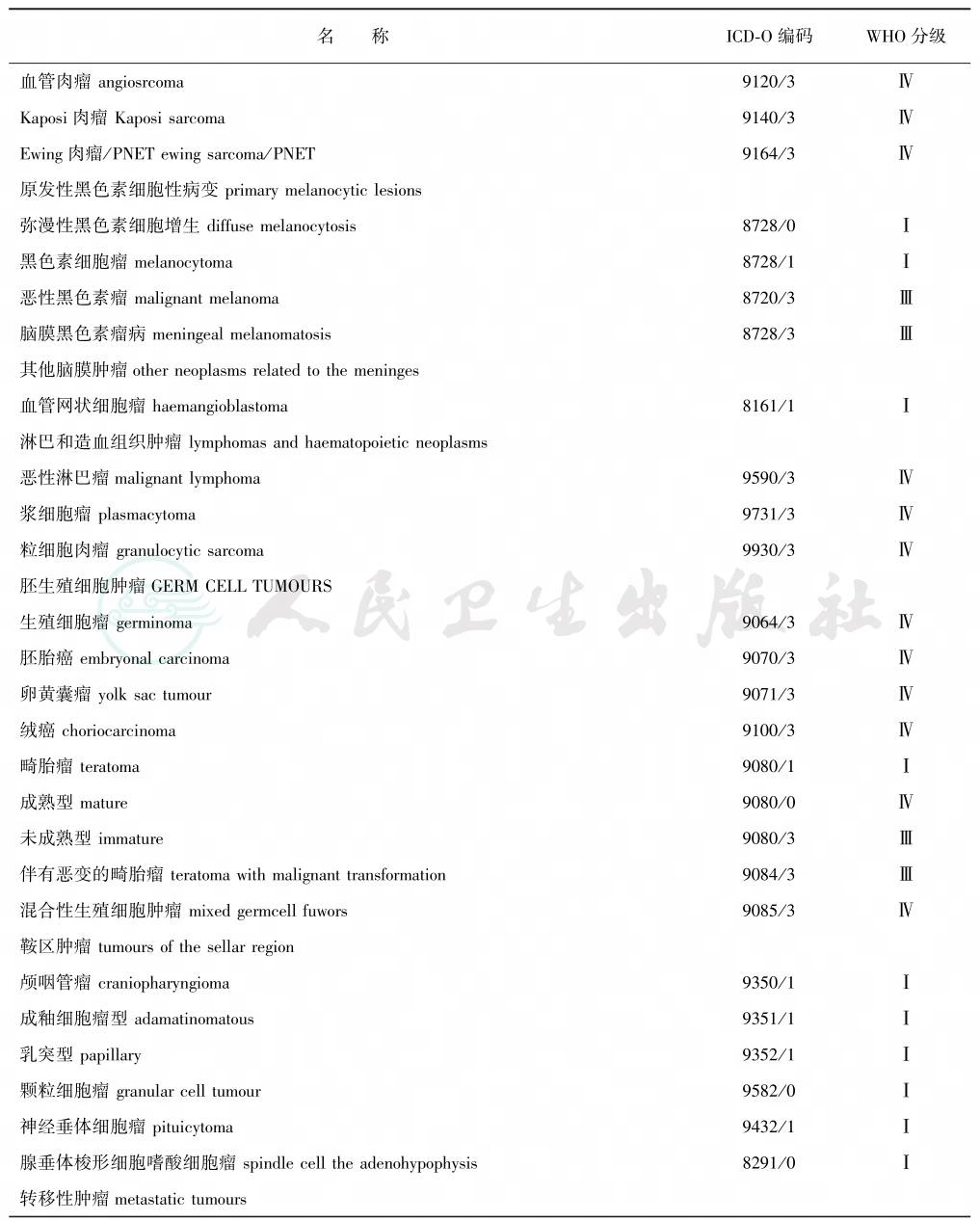

早期脑、脊髓肿瘤的分类较混乱,Virshow(1821~1902)提出了胶质瘤的概念。Cohnheim与Ribbert提出脑肿瘤与胚胎残留有关,Bailey与Cushing(1926)和Kernohan(1949)分别对中枢神经系统肿瘤和神经外胚叶肿瘤进行了分类。1978年以来,WHO在多国专家合作基础上,先后发表了多个版本的中枢神经系统肿瘤分类。以下为2007年WHO对中枢神经系统肿瘤的分类(表1)。

表1 2007年WHO对神经系统肿瘤的分类与分级

续表

续表

续表

续表

1.ICD-O为国际疾病(肿瘤)分类(International Classification of Diseases for Oncology)的简称。分子代表肿瘤编号,分母/0代表良性肿瘤,/1代表低度或不肯定恶性或临界恶性,/2为原位恶性肿瘤,/3为恶性肿瘤。

2.WHO(世界卫生组织)Ⅰ级代表良性,Ⅱ级代表低度或临界恶性,Ⅲ级代表恶性,Ⅳ级代表高度恶性。

3.在1993年WHO神经系统分类中有垂体瘤,但在2000年分类中却删去。

颅内肿瘤可生长于脑外、脑内、脑室内或在蛛网膜下腔等。肿瘤本身和瘤周水肿等常推移、压迫或破坏脑组织。因此,肿瘤所产生的临床症状取决于肿瘤的部位、肿瘤的生长方式及肿瘤的生长速度。由于脑组织、脑血管及脑脊液在一定时间内可通过代偿机制维持正常的颅内压,因此相同体积的肿瘤生长迅速快的较生长缓慢的更易出现颅高压症状。一般肿瘤生长速度受到下列因素影响:①出血,见血供丰富的肿瘤;②坏死,因瘤细胞生长过快,血供不应求所致;③囊变,常继发于坏死、出血;④间变,由低级别肿瘤向高级别演变。良性肿瘤多有包膜,呈膨胀性生长;恶性者呈浸润型生长,无包膜。脑瘤复发大多数在原位,也可发生颅内转移。

过去认为脑组织是免疫特免器官,现经研究证明大部分脑有免疫功能。脑内不仅有功能类似巨噬细胞的小胶质细胞,而且有T淋巴细胞,特别是病变时,后者可经血-脑屏障入脑。这不仅解释中枢神经系统自身免疫病(如多发硬化),而且为脑瘤的免疫治疗提供了科学依据。但是,迄今脑胶质瘤的免疫治疗不理想,其中重要原因之一是脑肿瘤细胞的免疫逃逸机制:①肿瘤微环境诱导T细胞功能障碍,这与B7家族负性共刺激分子有关;②瘤细胞分泌细胞因子如TGF-β、IL-10等,抑制机体的免疫反应;③瘤细胞下调其表面组织相容性复合体(MHC)等分子的表达,从而削弱其免疫原性。因此,寻找脑瘤的特异性抗原,攻克肿瘤的免疫逃逸是脑瘤免疫治疗的方向。

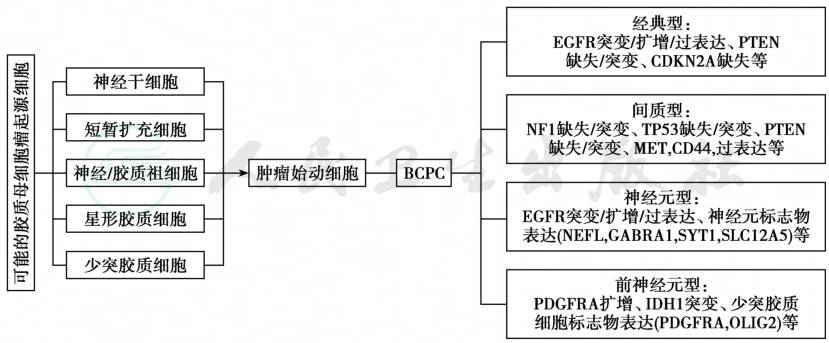

原发脑瘤的发生发展是一个多步骤过程,涉及抑癌基因的失活和原癌基因的激活和过度表达,也有细胞周期调节的变化、信号通路的异常等。目前,根据肿瘤基因表达的情况将原发性多形性胶母细胞瘤(GBM)分为四个亚型:①经典型(classical):具有高增殖活性的特征,此型对放疗反应好;②间叶型(mesenchymal):与间叶组织及血管生成有关,此型对强放化疗有效,并可能对抑制Ras、P13κ或者抗血管生成的药物反应好;③神经型(neural):基因表达与正常神经组织的特征性基因表达很相似,肿瘤对周围组织侵袭性较低;④前神经型(proneural):基因激活似神经元的分化过程,该型患者年纪轻,以血小板源性生长因子受体α(PDGFR-α)和IDH1/IDH2突变为特征,与继发GBM有类似的基因表达,提示继发GBM可能属此亚型。该型对HIF、P13κ或PDGFR-α等抑制剂药物有很好的反应。虽然对强放化疗几乎无反应,但预后好于其他三型(图1)。

图1 胶母细胞瘤的亚型分类

目前,对原发性与继发性的多形性胶母细胞瘤在分子水平改变的区别已取得了较为一致的看法。原发性多形性胶母细胞瘤分子生物学改变以EGFR的扩增与过量表达为主,而继发性胶母细胞瘤则以P53的突变为主要表现。原发性胶母细胞瘤中P16的突变发生率是继发性的2倍。在较少见的巨细胞胶母细胞瘤中75%以上有P53的突变,而EGFR、CDK4的扩增及P16的丢失或突变极少发生,因此有作者认为此类胶质瘤在发生上与继发性胶母细胞瘤相似。

除了星形细胞胶质瘤之外,在其他中枢神经系统肿瘤中亦有基因异常改变的发现。研究发现在少突胶质瘤中有1p和19q等位基因的丢失,而在儿童室管膜瘤中有位于6q上的基因片段的丢失。以往研究表明,在约50%的髓母细胞瘤中存在17p13的丢失。然而最近认为,p53并非髓母细胞瘤的特异性基因改变,目前已更为精确的定位于17p13.2-13.3,这一区域并不包括p53基因,而在这一区域中的HIC-1与OVCA1基因的丢失可能与髓母细胞瘤的发生有着密切的关系。

近来发现在胶质母细胞瘤和髓母细胞瘤中,存在很少量具有自我更新和多向分化能力的细胞,它们有神经干细胞一样的标志物,且对目前各种治疗方法如放疗、化疗、免疫治疗等均不敏感或具有抵抗或逃逸能力。这种细胞的发现无疑为脑瘤的发生发展、治疗和复发防治提供了新方向。

绝大多数中枢神经系统肿瘤的治疗以手术为主,曾经认为手术是唯一的治疗方法。随着肿瘤综合性研究取得了重大的进展,放射、化学、免疫等疗法不断取得成效。目前,对大部分中枢神经系统肿瘤,综合治疗是较为合适的治疗方案。

(一)手术治疗

手术切除是脑脊髓肿瘤最基本的治疗方法,手术治疗的目的为切除肿瘤、降低颅内压并明确诊断。凡生长于可以通过手术摘除部位的肿瘤,均应首先考虑手术治疗。对出现意识障碍、脑疝症状的病例,手术应作为紧急措施。手术应在保留功能的前提下全切除肿瘤。肿瘤全切除者预后明显优于部分或次全切除肿瘤者。不能全切者可采用肿瘤活检、部分切除加减压术,如去骨瓣减压术、脑脊液引流术或分流术,以达到缓解颅内压,并为放射治疗、化学治疗等创造条件。

(二)放射治疗和放射外科治疗

放射治疗适用于低度或高度恶性胶质瘤、垂体瘤、生殖细胞瘤、脊索瘤、原始神经外胚层肿瘤及转移瘤等。目前常用直线加速器及60Co治疗机,加用适形、调强技术,可减少射线对正常组织的损害,增加靶灶的疗效。放射外科请见第三十四章第四节。放射性核素内放射治疗适用于囊性颅咽管瘤,侵袭性垂体瘤等颅内肿瘤,常用的放射性核素为32P、198Au与90Y等。

(三)化学治疗

脑肿瘤的化学治疗一般建立在对脑肿瘤手术切除的基础上。术后残余肿瘤越少,化疗效果越显著,因此化疗是恶性脑肿瘤手术治疗的必要补充。近来,发现一些基因标志可预测或判断肿瘤细胞对化疗的耐药或敏感,有助于指导临床工作,如少突胶质瘤染色体1p和19q缺失,星形细胞肿瘤染色体9p和10q缺失,以及胶母星形细胞瘤或间变型星形细胞瘤MGMT(甲基鸟嘌呤DNA甲基转移酶)表达阴性者,对化疗敏感。

常用的化疗药物有以下几种。

1.替莫唑胺(Temozolomide)

属于烷化剂类广谱的抗肿瘤药物。经国际多中心前瞻性随机对照研究(Ⅰ级证据)证实外科手术后替莫唑胺与放疗同步;再继以6个疗程单药较单独放疗可显著延长GBM患者的生存期,2年生存率由10.9%提高到26.5%,3年生存率由4.4%提高到16%,4年生存率由3%提高到12.1%,5年生存率由1.9%提高到9.8%。现在标准用法为,与放疗同步时口服TMZ 75mg/m2。放疗后4周,TMZ以150mg/m2连续用药5天,28天为一疗程,共6个疗程。无条件用TMZ者可用其他烷化剂。

2.亚硝基脲类

烷化剂,较易通过血-脑屏障,包括卡莫司汀(BCNU)、洛莫司汀(CCNU)、司莫司汀(MeCCNU)、尼莫司汀(ACNU)、PCNU、streptozotocin、chlorozotocin与clomesome等,对许多中枢神经系统肿瘤有一定杀伤作用。

3.其他

丙卡巴肼(PCB)、顺铂、羟基脲(HU)、长春新碱(VCR)、依托泊苷(VP16)、替尼泊苷(VM26)、环磷酰胺(CTX)等可酌情选用。

(四)免疫治疗

过去认为脑是免疫豁免器官,现已证实脑的小胶质细胞具有巨噬细胞功能,能递呈抗原,表达HLAⅡ类分子和免疫共刺激分子等;脑外T淋巴细胞可经血-脑屏障入脑。动物研究发现,标记的树突细胞可从脑内迁移至颈淋巴结。由于脑瘤具免疫逃逸特性,加之脑组织低下的免疫应答功能,促使脑瘤在脑内肆无忌惮地发展。因此,寻找脑瘤(如胶质瘤)的特异性抗原,阐明其经抗原呈递细胞(APC)呈递,特异性激活肿瘤特异性CD4+和CD8+T淋巴细胞以及B细胞的机制,从根本上激活患者免疫功能,去除肿瘤发生导致免疫抑制状态,同时结合手术、放化疗手段,可能是免疫治疗的方向。过去曾用过、已证实无效的免疫方法有:卡介苗、淋巴因子、干扰素、免疫核糖核酸等。近来国内外开展DC(树突状细胞)疫苗,用不同抗原致敏,在动物实验取得较好疗效。目前复旦大学附属华山医院开展了人脑胶质瘤干细胞样抗原致敏DC疫苗的Ⅰ期临床试验,初步结果表明该疫苗安全可行,联合化疗能延长患者的生存期。

(五)光动力治疗

荧光素、伊红、四环素、吖啶橙和卟啉化合物(porphyrin compound)等光敏物质可被恶性肿瘤细胞吸收并积贮于胞质的线粒体内。光照射下,含有光敏物质的瘤细胞因发生光物理或光化学反应而失去活力或死亡,从而达到治疗目的,称为光动力治疗(photodynamic therapy,PDT)。但多数光敏物质不能透过血-脑屏障,妨碍了PDT在脑瘤治疗中的应用。近发现醋酸及硫酸处理过的血卟啉衍生物(HPD),可通过血-脑屏障,进入瘤细胞内,但它的分子量较大,易与蛋白质结合,仍容易被排斥在血-脑屏障之外,使其疗效受到影响。另一种光敏物质碱性蕊香红(rhodamine123)是一种嗜脂性带阳电荷的染料,最易被活的瘤细胞所摄取。由于嗜脂性使它易过血浆中的疏水屏障(hydrophobic barrier)及细胞线粒体膜,实验发现它可留在胶质瘤细胞内达24小时以上,在人的成纤维细胞内只留不到4小时。因此,注射后4~12小时内用氩激光照射可取得较好疗效,但仍待大样本前瞻随机对照研究验证。

(六)热能治疗

热能对胶质瘤有杀伤作用,可增强胶质瘤对放射线的敏感性,并使得有抗射线能力的S期细胞对放射线敏感。同样,热能可增强化疗药物对胶质瘤的杀伤作用。在热能的作用下,化疗药物的杀伤肿瘤细胞的剂量最大可降低到50%。Popovic发现当肿瘤与周围正常组织间存在一定时间的热梯度后,肿瘤可出现明显退缩现象。热能治疗的方法有局部加温与系统加温,采用微波、超声波、热传导或射频电流等新加温技术,肿瘤局部温度加至45~50℃,而周围脑组织温度较低,达到杀伤肿瘤的目的。系统加温的方法有融蜡浸泡、电热毯、电炉、热水浴或采用充热气的宇航服等,将体温有效控制在42℃。由于胶质瘤细胞内无氧代谢增加,瘤内乳酸积聚较多,pH低,从而导致胶质瘤细胞与正常脑组织对热能的敏感性不同。由于热能治疗后可产生较严重的脑水肿,因此热能治疗前必须行充分的瘤区减压,热能治疗时建议行颅内压监护。目前,越来越多的学者相信热能治疗作为一种重要的辅助手段,与放疗、化疗及免疫治疗合用,达到增强治疗效果的作用,但热能治疗在中枢神经系统肿瘤中的应用有待于进一步探索。

(七)对症治疗

颅内肿瘤的对症治疗包括在对肿瘤综合治疗前后的降低颅内压、控制癫痫发作等治疗。目前常用的脱水剂有20%甘露醇、20%甘油果糖、呋塞米、20%(或25%)的人血白蛋白等。对肿瘤患者,在20%甘露醇或甘油果糖中加入激素如地塞米松可使降压作用加强。一般每8小时脱水一次,对严重高颅压及脑水肿患者,每日脱水次数可增加至5~6次,可选用甘露醇或甘油果糖与呋塞米和清蛋白交替使用。甘露醇应快速静脉给药,因此常需建立通畅的静脉通道,如深静脉留置管。甘露醇有肾毒性,老年患者不宜应用时间过长。此外,各种利尿药如噻嗪类、乙酰唑胺等亦可适当选用。在应用脱水剂时应注意体液内水、电解质的改变,及时调整。对于有癫痫发作的患者应采用抗癫痫药物,定期做抗癫痫药物的血浓度测定,并留意其副作用。对鞍区肿瘤有激素水平低下的患者应采用激素替代疗法,可选用泼尼松、甲基泼尼松龙、地塞米松、氢化可的松、醋酸可的松等。术后怀疑可能有血管痉挛的患者,宜及早使用扩血管药物,如尼莫地平等。