英文名称 :atherosclerotic cerebral infarction

中文别名 :动脉硬化性脑梗死

脑梗死是指局部脑组织由于血液供应缺乏而发生的坏死。脑梗死占全部脑血管病的70%,是引起痴呆的第二大原因,也是老年癫痫和抑郁的最常见原因。

脑梗死的病因主要是血液供应障碍。血管壁、血液成分和血压的异常均可造成脑供血动脉缺血,其中最常见的是脑动脉粥样硬化,其次是各种原因造成的脑栓塞。

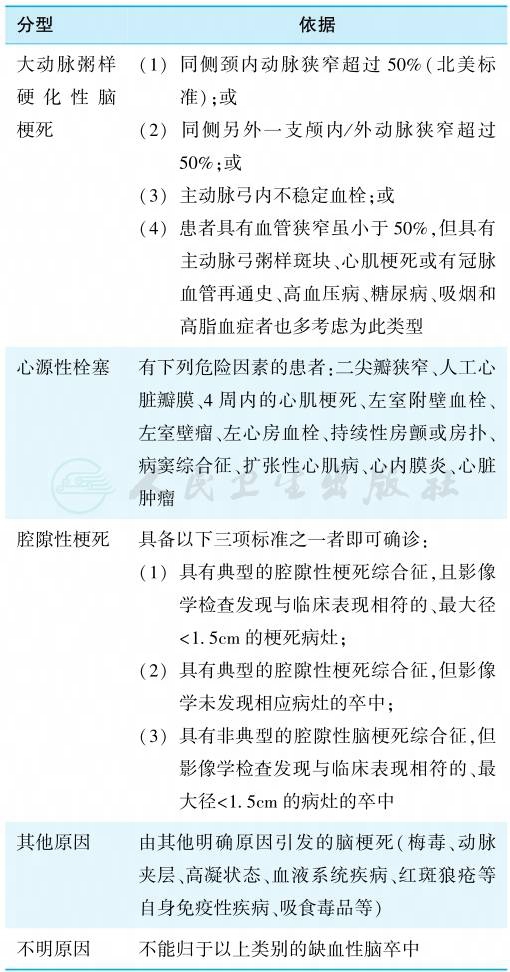

目前临床常用的脑梗死病因分型方法是急性卒中治疗试验分型(trial of org 10 172 in acute stroke treatment,TOAST),该方法将缺血性卒中的病因分为5类(表1)。

动脉粥样硬化性脑梗死(atherosclerotic cerebral infarction)简称为动脉硬化性脑梗死,约占脑梗死的60%。

表1 经典TOAST分型

大体检查可见粥样硬化血管呈乳白色或黄色,粗细不匀,管壁变硬,部分呈梭形扩张,血管内膜下可看到黄色的粥样硬化斑块。

脑组织可正常、或脑回变窄,脑沟深宽,脑膜增厚。脑重量减轻。切面上可见脑室扩大,灰质变薄,白质内可见血管周围间隙扩大,并有灶性硬化小区。

发生梗死处的脑组织软化、坏死,周边组织水肿和毛细血管周围点状渗血。后期病变组织萎缩,坏死组织由格子细胞所清除,留下有空腔的瘢痕组织,空腔内可充满浆液。

动脉硬化性脑梗死主要发生在管径500μm以上的大动脉和中等动脉,粥样硬化是在动脉内、中膜之间脂肪变性和胆固醇沉积,脂质外观呈黄色粥样,因此称为动脉粥样硬化。一般先有脂质、复合糖类及钙质积聚,伴有纤维组织增生和炎性反应,可导致斑块内出血,如果斑块破裂,可导致局部血栓形成和远端血管栓塞。斑块一旦发展到足以阻塞动脉腔,则该动脉所供应的组织或器官将缺血或坏死。

1.缺血半暗带和治疗时间窗

急性脑梗死后缺血中心区和周边区血流量不同,在一定时间内缺血周边区血流下降,而氧和葡萄糖代谢仍保留。1977年Astrup首次提出缺血半暗带的概念,定义为围绕梗死中心的缺血组织,其电活动中止,但仍保持正常的离子平衡和结构完整的区域。半暗带细胞存活的时间为治疗时间窗。不同的血流灌注导致半暗带存在的时间不一,如局部脑血流下降到6ml/100(g•min)约10分钟,组织损害不可逆转,血流在15ml/100(g•min)左右,半暗带存活时间延长。CT和MRI检查具有不同的半暗带界定的方法,最大的意义是进行溶栓和机械取栓治疗的选择。

2.脑缺血性损害的级联反应

急性脑缺血后神经组织的细胞能量代谢衰竭、细胞膜去极化而膜内、外离子平衡紊乱,继而兴奋性氨基酸和神经递质释放、通过各种渠道导致细胞内钙离子的超载,激活细胞的蛋白酶、磷脂酶和过氧化系统,产生蛋白质水解和各种自由基,损伤神经组织。这些改变几乎是同时或在极短的时间内次序发生,故称之为级联反应或瀑布效应。

检查内容与TIA的检查基本一致。在CT或MRI上可发现相应的梗死灶。头部CT在梗死发病24小时内可为阴性,但MRI尤其是DWI可早期发现梗死灶。近年来,新的影像学技术,如CTA和CTP、DWI和PWI等技术的联合应用,有助于对缺血半暗带的判断,为溶/取栓患者的选择和超时间窗溶/取栓提供了理论依据,也为后续抗栓方案选择、降压治疗等二级预防措施提供依据。

脑梗死的治疗分急性期治疗和预防治疗,预防治疗分发病前的一级预防和发病后预防复发的二级预防。

循证医学证实对脑梗死急性期有效的治疗方法目前有4种:阿司匹林、重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)静脉溶栓治疗、动脉取栓和卒中单元。

(一)院前急救和处理的原则

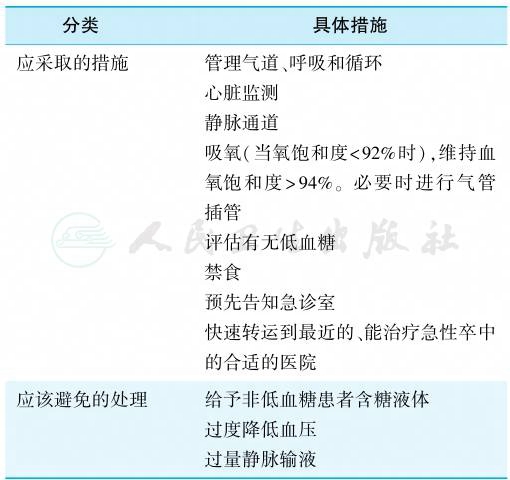

院前急救措施会影响后续卒中处理的效果。对疑似卒中的患者需要进行生命体征和神经科体征的检查,并判断病情的严重程度。具体处理措施见表3。

表3 疑似卒中患者的急救处理

(二)特异性治疗方法

1.静脉溶栓治疗

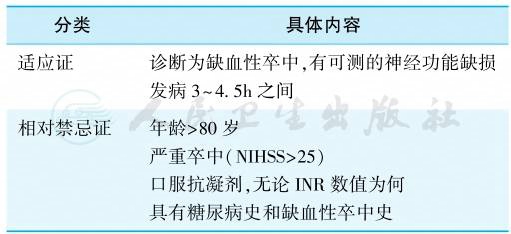

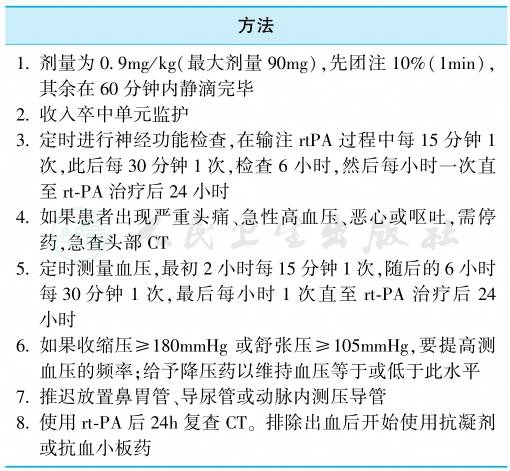

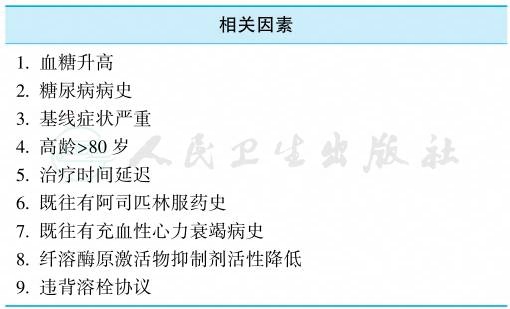

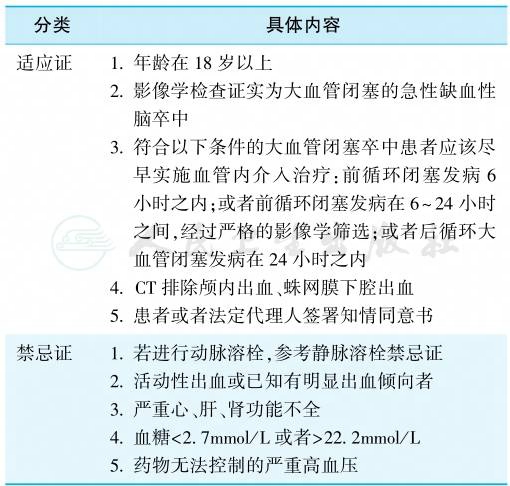

目前公认的静脉溶栓治疗时间窗是发病4.5小时内,经影像学选择后的溶栓时间窗可以达到发病后9小时。重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA,0.9mg/kg体重,最大剂量90mg)进行溶栓治疗,可显著改善患者预后,治疗开始越早,结局越好。静脉溶栓导致严重出血的风险约为6%。溶栓的适应证和禁忌证见表4和表5。Rt-PA的使用方法见表6。溶栓后出血的相关危险因素见表7。

我国“九五”攻关课题“急性缺血性脑卒中发病6小时内的尿激酶静脉溶栓治疗”研究是多中心、随机、对照的试验,结果显示发病6小时内的急性缺血性卒中给予尿激酶100万IU或150万IU治疗安全、有效。国内一些没有rt-PA的医院仍在使用尿激酶溶栓治疗,也获得不错的效果。

2.血管内介入治疗

包括机械取栓、血管成形和支架术、动脉溶栓。急性期介入治疗的时间窗已经由原来的6h改为发病后24小时,主要依据CTA、CTP选择有缺血半暗带的患者进行治疗,也可采用磁共振如DWI和PWI的不匹配、DWI与Flair的不匹配进行半暗带的判断和患者的选择。动脉内溶栓治疗只是作为一种特殊的手段在特定情况下应用,并不推荐常规开展。具体见表8。

表4 发病3小时内的溶栓治疗适应证和禁忌证

注:INR.国际标准化比值;APTT.活化部分凝血酶原时间。

表5 发病3~4.5小时溶栓的适应证和相对禁忌证

表6 rt-PA使用方法

表7 溶栓后出血风险相关因素

表8 急性缺血性脑卒中早期血管内介入的适应证与禁忌证

早期血管内介入治疗成功与否、预后好坏很大程度上取决于介入手术前的评估。

(1)临床评估

患者若存在失语、凝视、忽略或者美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)9分以上且CT排除了脑出血,可高度怀疑患者存在急性大动脉闭塞。

(2)影像学评估

①有多模式CT或者MRI的临床中心,可利用CTA或者MRA识别出急性闭塞的大血管;利用CTP或者MRP揭示是否存在明显的灌注-梗死核心不匹配。一般而言,合适的治疗对象的梗死核心体积应该小于70ml;②若某些单位无法开展多模式CT或者MRI,则对于前循环闭塞的患者,可用普通CT平扫筛选出Alberta卒中计划早期CT评分(ASPECTS)≥6的患者作为早期血管内介入的治疗对象。

关于急性期血管内支架术、CEA手术或动脉搭桥手术临床证据还不充分,某些特殊的病例可以考虑使用此类治疗避免患者病情恶化。

3.抗血小板治疗

急性缺血性卒中后48小时内口服阿司匹林能显著降低患者的死亡或残疾率,减少复发。症状性颅内出血的风险与空白对照组相似。因此,对于不符合溶栓适应证且无禁忌证的缺血性脑卒中患者应在发病后尽早给予口服阿司匹林150~300mg/d。急性期后可改为预防剂量50~325mg/d。溶栓治疗者,溶栓24小时后开始使用阿司匹林等抗血小板药物。对不能耐受阿司匹林者或存在阿司匹林抵抗的患者,可考虑选用氯吡格雷75mg/d,西洛他唑100mg/次、2次/d等抗血小板治疗。对NIHSS<3分的轻型卒中患者,发病24小时内可以阿司匹林和氯吡格雷联合抗血小板治疗,持续7~21天后改成单抗。

4.抗凝治疗

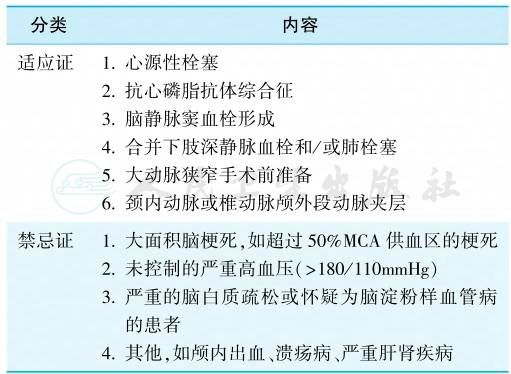

急性期抗凝治疗虽已应用50多年,但一直存在争议。荟萃分析结果显示:抗凝治疗不能降低卒中患者的病死率或残疾率,但是能降低缺血性脑卒中的复发率、降低肺栓塞和深静脉血栓形成的发生率。对大多数急性缺血性脑卒中患者,不推荐无选择地早期进行抗凝治疗。特殊患者的抗凝治疗,可在谨慎评估风险/效益比后慎重选择。抗凝治疗的适应证和禁忌证见表9。

表9 抗凝治疗的适应证和禁忌证

用药方法:①普通肝素:肝素先团注5 000U,然后以10~12U/(kg•h)的剂量加入生理盐水中持续24小时静脉滴注,使用6小时后抽血测量APTT,24小时内使APTT达到对照值的1.5~2.5倍(或 APTT达到60~109s),然后每天监测APTT;②低分子量肝素:皮下注射5 000IU/次、2次/d,病情稳定后改为口服抗栓药治疗;③华法林:由于华法林起效需要3~5天,故应该在停用肝素和低分子量肝素前3天开始同时给以华法林治疗,起始剂量为2.5~5mg/d,连用2天,后改为维持量,INR目标值为2~3,如果有心脏机械瓣置换术史,INR需达到2.5~3.5。华法林受饮食和药物的影响,需常规监测。孕妇不宜使用华法林,可使用肝素和低分子量肝素。

5.降纤治疗

蛇毒酶制剂可显著降低血浆纤维蛋白原,并有轻度溶栓和抑制血栓形成作用。主要的风险是出血。临床上可谨慎用于不适合溶栓且伴有高纤维蛋白血症的患者。

6.扩容治疗

对于低血压或低灌注所致的梗死如分水岭梗死可考虑扩容治疗,但应注意可能加重脑水肿、心功能衰竭等,其他患者一般不推荐扩容治疗。

7.神经保护剂

目前为止没有公认有效的神经保护剂。

(三)卒中单元和一般治疗

卒中单元(stroke unit)是一种组织化管理脑卒中住院患者的医疗模式。核心是多学科的综合管理。以专业化的神经科医生、放射科医生、介入或神经外科医生、专业护士和康复人员为主,进行多学科合作,为脑卒中患者提供规范化管理。卒中单元能明显降低脑卒中患者的死亡和/或残疾。

1.体位和运动

多数患者发病后需卧床休息,病情稳定后要尽早开始活动。

2.营养和补液

所有患者均需进行吞水试验了解吞咽功能。如有必要,应置入鼻胃管或经鼻十二指肠管,以提供营养及药物。

3.感染的控制和预防

肺炎和泌尿道炎症是常见的并发症,严重的卒中患者可能需要预防性应用抗生素。

4.深静脉血栓形成及肺栓塞

卒中后大约10%的患者死于肺栓塞,肺栓塞的栓子通常来源于下肢静脉血栓,不能活动的患者及严重卒中的老年人发生深静脉血栓的风险最高。预防措施包括早期活动、使用抗栓药物以及使用外部加压装置。首选低分子量肝素皮下注射,2次/d。

5.血压的管理

血压升高是卒中患者常见的现象,大多数患者在发病后4~10天内血压会自动下降,应根据不同的卒中亚型选择对血压的处理方式。

患者血压≥200/110mmHg时给予降压治疗,发病最初24小时内,血压的下降幅度为15%~25%。对于怀疑为血液动力学性卒中或双侧颈动脉狭窄的患者,血压不宜过度降低,在大动脉狭窄已经解除的情况下,可以考虑将血压逐渐控制到目标值以下。

6.血糖的管理

当血糖>10mmol/L时给予药物治疗,加强血糖监测,血糖值可控制在7.7~10mmol/L。血糖低于3.3mmol/L时,可给予10%~20%葡萄糖口服或注射。

7.血脂的管理

急性期尽早开始降脂治疗,尤其是因为动脉粥样硬化斑块脱落或者动脉粥样硬化性血管狭窄导致TIA或卒中发作者,应用他汀类药物对稳定斑块、减轻血管狭窄有益。

(四)恶性脑梗死的手术治疗

对于引起颅内压升高和脑干受压的恶性脑梗死可以选择去骨瓣减压,包括半侧颅骨切除术及切除颞叶的硬脑膜切除术。症状没有改善的年轻患者需要进行额外的手术,即切除部分额叶或颞叶的卒中脑组织的“切除术”。一般在发病48小时内进行减压术。脑室内导管引流脑脊液快速降低颅内压、枕骨下颅骨切除术可缓解小脑梗死导致的脑积水及脑干受压。