英文名称 :transient ischemic attack

短暂性脑缺血发作(TIA)经典的定义是1964年第四届普林斯顿会议上确定的,指由于大脑局灶性缺血产生相应区域的神经功能缺失症状,并在24小时内症状完全缓解。2009年,美国心脏/卒中协会提出新的TIA定义:TIA是由于局部脑、脊髓、视网膜缺血导致一过性神经功能障碍,且无急性梗死证据。

TIA和脑梗死两者的病因基本一致,都是由于血管、血液成分或血流动力学因素导致。

1.血管病变

最常见的是动脉粥样硬化,其次是高血压伴发的脑小动脉硬化。其他还有各种血管炎、血管发育异常、动脉夹层、手术、穿刺等导致的血管壁损伤等。

2.血液成分的异常

红细胞、血小板、胆固醇、纤维蛋白原等含量的增加,导致血液黏稠度增加,血流速度减慢,容易在血管狭窄处形成血栓。来自心脏的栓子、气体栓子、脂肪栓子等可造成脑栓塞。

3.血流动力学因素

脑血流量的调节受许多因素的影响,最重要的就是血压的变化,当平均动脉压低于70mmHg和高于180mmHg时,由于血管本身存在的病变如管腔狭窄,脑血管自动调节功能丧失,局部血流供应发生障碍。

TIA发病机制主要分为血流动力学型和微栓塞型。

1.血流动力学型TIA

在动脉严重狭窄基础上因血压波动而导致远端一过性脑缺血,血压升高脑灌注恢复时症状缓解。短暂(2~10分钟)、重复、刻板的TIA发作提示为大动脉粥样硬化。

2.微栓塞型TIA

又分为动脉源性和心源性。其发病基础是动脉或心脏来源的栓子进入脑动脉系统引起血管阻塞,若栓子自溶则形成微栓塞型TIA。单次发作且持续时间超过1小时或多次不同形式发作均提示栓塞。

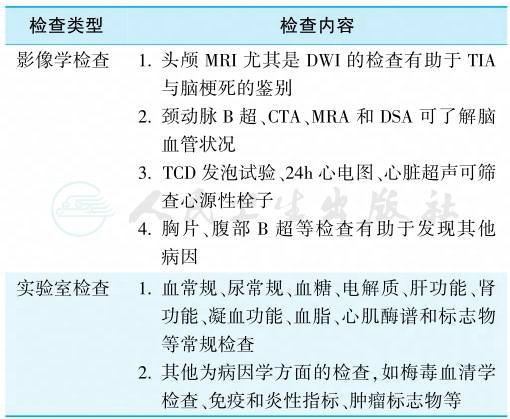

对待TIA应该同脑梗死一样进行充分的影像学和实验室方面的评估,确定相关危险因素,采取相应的预防措施,具体内容见表1。

表1 TIA辅助检查内容

1.临床评估

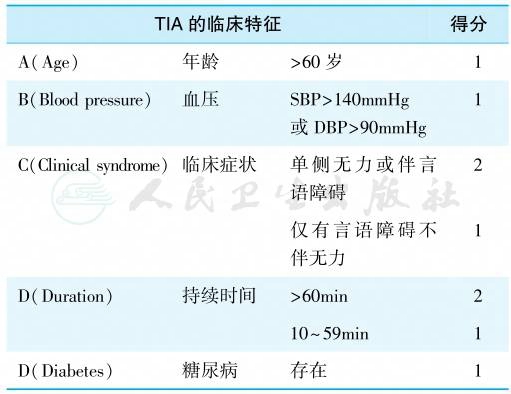

急诊和专科医生应重视TIA患者短期内再发缺血性卒中事件的风险,ABCD2评分预测90天内再发卒中风险的效能最好,ABCD2评分≥3为高危患者,容易TIA复发或发展为脑梗死(表1)。

表1 ABCD2评分(最高分7分)

2.一般治疗

主要是血压、血糖、血脂等相关因素的管理,原则与缺血性卒中相同。抗栓治疗首选口服抗血小板药物治疗,ABCD2评分大于4分的高危患者,可以使用阿司匹林100mg/次、1次/d和氯吡格雷75mg/次、1次/d联合抗血小板治疗,持续21d,然后根据血管状况,若无大动脉严重狭窄可改为单抗,如果有责任血管严重狭窄,双抗可以持续3个月,之后改为单抗。有明确心源性栓子来源的TIA应该首选抗凝治疗,血液动力学性TIA应关注血压情况。频繁发作的TIA可选择低分子量肝素或普通肝素进行治疗,病情稳定后根据病因选择抗凝或抗血小板治疗。具体用药方法与脑梗死相同。